北京丫髻山碧霞元君祠遺址發掘簡報

【關鍵詞】北京市;平谷區;碧霞元君祠遺址;發掘簡報

【摘 要】2007年7月6日~10月4日,北京市文物研究所對北京市平谷區丫髻山碧霞元君祠遺址的部分建筑基礎進行了考古發掘,共清理了4組建筑基礎。根據這些建筑基礎的位置和形制,初步判斷它們分別為碧霞元君殿的東配殿、齋房、道士或香客住房。根據清理出的房址與炕的形制以及出土物,這些遺跡時代不早于清道光年間。

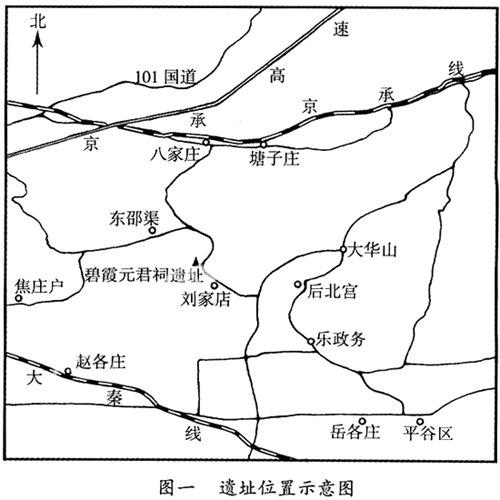

碧霞元君祠遺址東北距北京市75公里,西北距平谷區政府駐地23.5公里,坐落于平谷區劉家店鎮北吉山村西北部的丫髻山上,地理坐標為北緯40°04′,東經115°33′,海拔361米(圖一、二)。丫髻山因其兩峰高聳若少女丫髻而得名,當地百姓又稱之為“東大山”,曾被御封為“護國天仙宮”、 “金頂”、“畿東泰岱”、“近畿福地”、 “靈應宮”等稱號。2001年,碧霞元君祠被公布為北京市文物保護單位。2003年,丫髻山古建筑被列入2008人文奧運修復計劃中。2007年7月6日~10月4日,北京市文物研究所對該遺址的部分建筑基礎進行了考古發掘,共清理了4組建筑基礎,發掘面積450平方米。下面簡要報道之。

一 、建筑基址

該遺址共分為兩區,即Ⅰ區和Ⅱ區。Ⅰ區位于丫髻山西頂,Ⅱ區位于西頂南側斷崖下的山門西側坡地上。兩區共清理出F1和F2、F3、F4等4組建筑基礎,都疊壓于近現代渣土之下。

(一)Ⅰ區

Ⅰ區共清理出1組建筑基礎及其排水道,編號F1。F1位于碧霞元君祠的東南側,南側和東側為斷崖,方向340度。F1系先依山頂地勢墊石塊、磚塊、土,夯平作基礎,呈曲尺形,南北長11.2米,東西寬10.9米(圖三、四)。

F1墻基用大小不等的石塊加三合土砌筑而成,其中南墻基寬0.75米,殘高0.05米,墻基上殘留兩塊青磚,青磚長26厘米,寬14厘米,厚5厘米;北墻基寬0.6~0.73米,殘高0.1米;東墻基北段由于懸崖坍塌殘寬0.25米,南段寬0.8米,殘高0.1米;西墻基寬0.52~0.63米,殘高0.1米,上面殘存三層大青磚,用三合土南北向錯縫平砌,青磚長39厘米,寬19厘米,厚9厘米。

F1共分5間,其中坐東向西者3間,坐南向北者 2間,各間以柱礎為界,進深都是4.45米。面向西之3間面闊9.8米,其中由北向南第一間面闊3.2米,第二間面闊2.6米,第三間面闊4米。面向北之2間面闊5.2米,其中由西向東第一間面闊2.7米,第二間面闊2.5米。房間內鋪有三合土,厚0.1米。F1西側及北側設有走廊,走廊柱礎與房間柱礎分別對應,走廊寬均為1.3米。

走廊前有散水,殘存部分包邊磚和鋪地磚。西側散水前殘存一踏步石,長1.6米,寬0.4米。

坐南朝北之由西向東第一間房內中部偏西處有一暗排水道,水道口距地面深0.2米,寬0.25米,高0.25米,底部為厚約0.08米的三合土,兩壁用大小不等的青磚錯縫平砌,上砌不規則石塊和大青磚。青磚規格有三種,分別為長28厘米、寬14厘米、厚5厘米,長24厘米、寬11厘米、厚4厘米,長38厘米、寬19厘米、厚8厘米。

(二)Ⅱ區

Ⅱ區位于山頂南側斷崖下的山門西側坡地上,最高處與Ⅰ區高差約22米。Ⅱ區共清理了高低錯落相連的3組建筑基礎,編號F2、F3和F4。其共同的特點是依山坡地勢墊石塊、磚塊、土,夯平作基礎,其厚度因地勢而異,上面再夯三合土;墻均用大小不等、形狀不規則的石塊加三合土砌成虎皮墻;方向都是353度(圖五、六)。

1、F2

F2位于山門西側,坐南朝北,西與F3相連,南墻外為懸崖。平面呈東西向長方形,東西長16.2米,南北寬5.6米,共五間,其中一明間,兩次間,東西稍間各一(圖七)。南墻沿懸崖用石塊修建成虎皮墻,寬0.6米,殘高0.35~0.8米, 墻面上先抹一層麥秸泥,外再抹一層白灰。房間內地面為三合土,不見鋪地磚。

明間面闊3.4米,進深3.4米。

東次間面闊3.2米,進深3.4米。東墻長3.6米,寬0.45米,殘高0.4米。北墻殘長2.35米,寬0.4米,殘高0.06米。

西次間面闊3.2米,進深3.4米。西墻長3.6米,寬0.4米,殘高0.6米。北墻僅余痕跡,寬0.4米。

東稍間被破壞嚴重,不見東墻和北墻,進深3.4米,面闊2.6米(殘)。

西稍間面闊2.85米,進深3.4米。西墻長4.2米,寬0.6米,殘高1.6米。北墻僅余痕跡,寬0.4米。

在明間、兩次間和西稍間北側設有走廊,寬1米,內、外柱各5個。走廊內用青磚或方磚鋪地。走廊外側殘留有用石板鋪就的散水,寬0.3~0.45米。

F2內共發現炕3個。

K1位于東次間東部,平面長方形,南北長3.15米,寬1.9米,殘高0.05米。其東南角在東次間和東稍間隔墻上設一火道,長0.45米,寬0.25米,深0.2米,應是從東稍間向K1供暖所用,但由于東稍間被破壞嚴重,其內沒有找到灶。

K2位于西次間西部,底部被破壞。從南墻和西墻煙熏痕跡看,南北長3.15米,寬1.9米,高0.4~0.5米。其西南角在南墻壁上開有一個煙囪,進深0.38米,寬0.3米,高0.55米。

K3位于西稍間南部,平面長方形,東西長2.85米,寬1.7米,殘高0.4~0.5米。炕的東壁上砌一層青磚,其下抹一層麥秸泥,外再抹一層青灰。

2、F3

F3位于Ⅱ區中部,坐南朝北,東鄰F2,西鄰F4,其南墻臨崖而建。F3地面比F2高1.25米,比F4低2.65米。F3平面呈東西向長方形,長6.55米,寬5米。面闊兩間,因受地勢限制,門向東。其南墻寬0.7米,殘高0.15~1.4米(圖八)。

東間面闊2.65米,進深4.1米。其東北部為臺階。東墻寬0.6米,殘高2米,直接砌在山體上,墻面先抹一層麥秸泥,外再抹一層青灰。

西間面闊2.72米,進深3.2米。地面用石塊鋪砌,石塊下有0.1米厚的三合土,再下為山體。北墻緊貼山體而砌,寬0.33~0.8米不等,殘高0.8~1.75米。墻面上抹一層麥秸泥,然后從地面向上0.95米高抹一層青灰,青灰以上抹一層白灰。西墻緊貼F4東墻,直接砌在山體上,寬0.6米,殘高0.35~1.45米。墻面上先抹一層麥秸泥,外再抹一層白灰。

F3墻內共有9個柱洞,直徑在0.17~0.2米之間,殘深0.05~1.7米,柱洞底部都墊有石塊。

F3東北角設有臺階,與F2走廊相連,系由F2走廊到F3的通道。共6級,長約1米,寬0.25~0.46米,高0.18~0.25米。

3、F4

F4位于Ⅱ區西部,坐南朝北,東與F3相鄰,南墻外為懸崖。平面呈長方形,長17.2米,寬5.5米。共分五間,即一明間、兩次間和東西稍間。南墻寬0.6米,殘高0.4~0.7米(圖九、一○)。

明間面闊3.3米,進深3.3米,地面上殘留有鋪地石。

東次間面闊3米,進深3.3米,大部分地面殘留有鋪地石。其東墻寬0.4米,殘高0.55米。北墻用青磚砌就,大部分殘,寬0.25米,殘高0.06米。其東南角有灶,灶之北有灶臺。

西次間面闊3米,進深3.3米,大部分地面殘留有鋪地石。西墻寬0.4米,殘高0.4米。北墻用青磚砌就,寬0.25米,殘高0~0.36米。房間西南部為一炕和一灶。

東稍間面闊2.85米,進深4.2米。門道向西從走廊進入,寬約0.9米。北部地面殘留有鋪地磚,大部分為三合土,南部為一土炕。東墻緊貼F3西墻,寬0.7米,殘高0.5~0.7米。北墻被破壞嚴重,寬0.45米,殘高0.05~0.35米。

西稍間面闊2.85米,進深4.2米。門道向東從走廊進入,寬約0.9米。北部用青磚鋪地,南部為一土炕。西墻寬0.6米,殘高0.05~0.4米。北墻寬0.45米,殘高0.25米。

在明間和兩次間北側設有走廊,寬1米,內、外柱各4個。走廊內用青磚南北向錯縫鋪地。

F4前側有寬約0.2米的階條石,西稍間前側的階條石保存較好。

階條石北側有一東西向的排水道,高于地面,長7.6米,寬0.16米,高0.18米。

F4之北有一附屬建筑,坐北朝南,其北墻系利用崖壁,平面略呈長方形,面闊13.8米,進深因崖壁凸凹而寬窄不同,最寬處3.5米,最窄處僅1.8米。東墻殘長1.6米,寬0.6米,殘高約0.45米。西墻與F4西稍間西墻相接,長3.1米,寬0.4米,殘高約0.35米。西墻上留有西向的門道,寬0.7米,應是通往山之西平臺所用。大部分地面上鋪有石塊,少數地方鋪磚。其中部崖壁下有一灶。

由于地勢的限制,從F3到F4沒有通道。F4附屬建筑之東有一長方形平臺,東西長3.6米,寬約2.4米,地面鋪石塊。平臺之東有三級臺階,分別用石條或石塊砌筑,長2.15米,寬0.25~0.35米,高0.17~0.23米。這三級臺階再往東、往下堆滿了從懸崖上坍塌下的石塊等,從地勢看應通往山門。此處的平臺和臺階應是從山門到F4的通道。

F4及其附屬建筑內共發現了灶3個、炕3個。

Z1位于東次間東南角,僅留痕跡。平面長方形,南北長1.3米,寬0.9米。中部為灶膛,平面圓形,直徑0.7米。灶后有一通道與東稍間內的K4相連,應是為其供暖所用。Z1北側有一土臺,半圓形,直徑約0.65米,殘高0.38米,應是放廚具所用。

Z2位于西次間東南角,僅殘留底部一層磚。平面長方形,南北長1.5米,寬0.9米。此灶應是為K5、K6供暖所用。

Z3用殘磚加泥砌筑,位于F4附屬建筑的中部崖壁下,其北部進入崖壁內凹之處。灶臺平面長方形,南北長約1.3米,寬約0.9米,殘高0.3~0.4米。灶門向東,寬0.3米。火膛圓形,直徑0.6米。灶臺之西凸出部分為煙道,東西長0.5米,寬0.2~0.25米。

K4位于東稍間南部,已殘,平面長方形,殘存部分東西長2.85米,寬1.4米,殘高0.3米。從煙熏痕跡看,實際寬1.85米。

K5位于西次間南部,平面長方形,東西長2.1米,寬1.65米,殘高0.45米。北側抹有青灰,底部有一層平磚。其東南部有一近方形洞,寬0.18米,高0.2米,呈斜坡狀進入Z2內,應是Z2為K5供暖設制。

K6位于西稍間南部,平面長方形,東西長2.85米,寬1.75米,殘高0.2~0.35米。正面用不同規格的青磚錯縫平砌,殘留四層。

二、 遺 物

該遺址出土遺物比較單一,主要是鐵質筒瓦和板瓦,比較完整的有鐵筒瓦1件和鐵板瓦1件。

鐵筒瓦(F2∶1),瓦身長26厘米,寬12厘米,厚1厘米;瓦頭長4厘米,厚0 . 5厘米(圖一一,1)。

鐵板瓦(F2∶2),長28厘米,一端寬20厘米,一端寬18厘米,厚0.4厘米(圖一一,2)。

三 、結 語

《日下舊聞考》記載:“縣東南九十里有丫髻山,二峰高聳,上有碧霞元君祠。”[1]唐貞觀六年(632年)始有道士于丫髻山西頂結廬修煉。元代改為碧霞元君廟。明嘉靖年間,重修碧霞元君殿(鐵瓦殿),明世宗敕賜“護國天仙宮”門額。清初曾進行大規模擴建。康熙年間撤鐵瓦殿,改建大殿三間[2]。現存康熙御制丫髻山玉皇閣碑記載:“自元明以來,號為近畿福地。”康熙、乾隆、道光等皇帝多次駕臨丫髻山。后丫髻山大部分建筑毀于戰火[3]。

從清理出的房址、炕的形制來看,這些遺跡時代不早于清朝;從F2基礎內出土的道光通寶來看,這些遺跡的年代不早于道光年間,這與文獻記載丫髻山建筑群曾于清代被改建是相符的。《光緒順天府志》記載,明嘉靖年間王姓老媼募化鐵瓦建成鐵瓦殿[4],此次發掘出土了鐵質板瓦和筒瓦,可見鐵瓦殿確實存在過。

根據F1的位置和形制,初步判斷其為碧霞元君殿的東配殿。F4及其附屬建筑內都設有灶,應該為齋房。F2和F3內都有火炕遺存,推測為道士或香客住房。

通過此次考古發掘,使我們對丫髻山的建筑布局、形制及年代有了一個比較明確的認識,也為將來進行規劃、保護提供了依據。

執筆:張中華

————————

[1]清?于敏中等編纂:《日下舊聞考》,北京古籍出版社,1981年。

[2]平谷縣志編纂委員會:《平谷縣志》,北京出版社,2001年。

[3]北京市平谷區文化委員會:《平谷文物志》,民族出版社,2005年。

[4]清?周家楣、繆荃孫:《光緒順天府志》,北京古籍出版社,1987年。

〔責任編輯:張金棟〕