重環紋的源流初探

重環紋是中國青銅器紋飾之一,在西周晚期已十分常見。對于研究中國古代青銅器特別是西周中期—春秋晚期青銅器的意義和作用,前人學者已給予一定關注①。但相比其他紋飾,重環紋的專題研究部分尚顯薄弱。本文以西周晚期為時間基點,向上追溯其淵源,向下觀察其發展,對重環紋的源流進行梳理,嘗試重新認識其在中國古代青銅器紋飾發展中的地位和意義。

一、重環紋的定義

重環紋是由若干環組成的紋帶,環的形態略呈橢圓形,部分近圓形,但基本都一端外凸,另一端內凹,有一重、二重、三重之分;紋帶或封閉成圓圈,或未封閉。

二、重環紋的淵源

按上述重環紋的定義,目前考古材料可見較早的重環紋出現約在西周中期,其中最具代表性的當屬陜西扶風莊白一號西周青銅器窖藏②所出的若干器上的重環紋。這批帶有重環紋的器包括:8件簋(圖2-1)、2件爵、2件十三年壺、2件三年壺(圖2-2)、1件微伯豆等。

這批器物所飾的重環紋對于追溯重環紋的淵源是很有啟示的,主要有以下幾點:

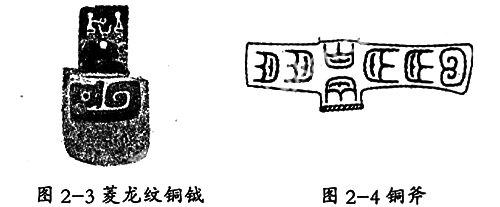

(一)這一批重環紋的環與西周晚期流行的環的形態在細節上有極大的不同,包括其他年代相對較早的一些重環紋的外環的外凸和內凹明顯,外環內凹的一端在環的內側有兩個小凸起,且內環與外環在內凹的一端相連,這樣的形態,無疑為追溯其淵源給出了最直接、最形象的指引。回顧此前的青銅器紋飾,不難發現一些與之相關的例子,如商代晚期,鸮尊、卣③的羽毛紋飾、蟠龍紋盤④的鱗片紋飾,但這些還都是單圈紋紋飾;此外商代晚期菱龍紋銅鉞⑤的龍軀干所飾紋飾(圖2-3),以及挾風出土穆王時期的銅斧⑥也可以看到類似重環紋的紋飾(圖2-4),這些紋飾廣泛出現于商晚期-西周中期,沒有固定的形式,尤其是環的形態變化較大,顯示出一定的隨意性。仔細梳理,還是可以發現在形態上,這些紋飾還是有一定的演變規律,早期重環紋也顯示出對這些紋飾的一定繼承性。

(二)簋的重環紋在方向性上的與眾不同。重環紋常見于環繞器身一周,無論逆時針或是順時針,都只指向一個方向,環的外凸和內凹的方向性意義很難被理解。簋的重環紋對我們重新認識這個問題極有幫助,通過觀察不難發現,簋的重環紋以一個獸頭為中心,向兩邊延伸,考慮到從西周早期流行并一直延續到這一時期的一個腦袋分出兩個軀體的紋飾習慣,或許可以認為其也遵循這樣的習慣,重環紋在這里表示某種動物的軀體,向兩邊延伸,則正說明了重環紋本身的方向性,內凹的一端指向頭部,外凸的一段指向尾部。再聯系到西周晚期—春秋早期,匜等一類器物的鋬手上的重環紋,也是內凹的一端指向頭部,外凸的一段指向尾部,我們基本可以認定重環紋的方向性開始就是存在的,后來在器身上的重環紋雖然因為封閉而弱化其方向性,但在一些把手或其他未被封閉的部分,這種方向性還是顯而易見的。

此外,有必要在這里談一下王盉⑦(圖2-5)這個器物。雖然有人認為其是西周晚期的器物,但在方向性上其與簋有異曲同工之妙。王盉的重環紋雖然也是封閉的,但通過觀察不難發現,其可以分為兩個部分,各以一個圓形環為中心,一個向兩邊各延伸4橢圓形環,一個向兩邊各延伸一個橢圓形環,承上文所述,橢圓形環代表軀體,那么圓形環代表的意義在這里也是很清晰的。另外觀察內側的圖案,里面同樣有兩個處于中心地位的圓形環,而里面的圓形環顯然代表某種鳥類的頭部,那么這里的圓形環同樣應該代表頭部,只是考慮到橢圓形環代表的軀體,顯然這里圓形環代表的是某種獸類的頭部。如果上面的論述成立,那么對于一種由圓形環和橢圓形環相間排列的重環紋,我們將可能有新的認識,一個圓形環和一個橢圓形環組成的一組有可能就代表一個這樣的動物個體。當然這種認識還需建立在更多更直接的材料上面,這里僅供此一說。

(三)同出的微氏家族其他銅器,對于追溯重環紋淵源也有幫助。僅就目前資料而言,微氏家族從開始所做銅器才飾有重環紋,之前完全未見。再比較已出土周原地區其他大族所做銅器,可見重環紋的也都略晚于器,可以推斷器是周原地區較早飾有重環紋的器群之一,但考慮到重環紋在器中運用之普遍、成熟,顯然重環紋是其原創可能不大。再依上文所言,在形態上器所用重環紋的形態顯然已經成熟,與西周晚期流行的重環紋除個別細節外已無二樣,在方向性上,簋所保留的傳統性是顯而易見的,所以器所用重環紋的過渡性是毋庸置疑的。現在,其他地區尚未發現確切年代更早的大面積使用重環紋的器群,故我們可以認為器所用重環紋相當于其形成之初,即使有更早的成形重環紋存在,也距此年代不會太遠。此外,由于考慮到微氏家族在此之前的銅器上連與之類似的紋飾都沒有,顯然從器所用重環紋來看并不直接來源于其家族的文化傳統。相反,據上文所言,大量與重環紋類似的保持著動物原始形態的鱗片或羽毛紋飾出現在商晚期的商王朝地區,這些紋飾所代表的文化傳統未必就是周文化,但以器為代表的周文化傳統對其藝術化的加工與規范,最終使其成為了我們今天所見的重環紋。

通過對于已知重環紋相關材料的梳理,基本可以把握重環紋的源流。重環紋來源于商代的動物紋飾,但不止一個來源,一方面可能是有鱗目,如蛇、蜥蜴等鱗片,另一方面可能是鳥的羽毛,受前者影響的可能性更大,商代末期——西周中期,重環紋的雛形逐漸形成,此時還是作為修飾動物的具體紋飾存在。到西周中期,經過幾何化的規范和抽象,真正意義上的重環紋開始在周原地區最先出現,并一開始就成為了絕大部分主要禮器的主體紋飾,此時的重環紋還保留著不少來自動物紋飾的細節,所以說還屬于動物變形幾何紋。至西周晚期,伴隨著周文化的傳播,重環紋作為主體紋飾流行于大江南北,達到鼎盛時期,此時進一步幾何抽象化,成為名副其實的幾何紋。春秋早期,重環紋開始衰落,直接表現在由主體紋飾轉變為配飾,出現的器型也局限于匜、盉、壺等少數器物。春秋中期,因為重環紋存在的載體,如鋬手、環耳等也基本開始消失,故大部分地區已不見重環紋,僅楚國銅器至春秋晚期還可見少量。真正意義上的重環紋至此基本消失,但由此產生的兩個變體還繼續存在了一段時間,兩個變體的變化方向是截然相反的,一個向具體化動物化發展,回到其產生之初,另一個進一步抽象化幾何化。但兩者最終都沒有產生重環紋在西周晚期的那種影響力。

在探尋重環紋源流的過程中存在的一些問題:

(1)重環紋產生的區域及文化背景的探討。毋庸置疑重環紋的流行是伴隨著周文化的傳播,但不能就此認為重環紋代表著周文化的傳統,這一點前文已述,重環紋在周原地區出現,是爆炸性的發展,具有突變性,換句話說目前還未見周文化有產生重環紋的文化傳統。當然由于資料收集不全,對此也僅有這些認識。

(2)周文化在重環紋傳播中具體扮演的角色。換句話說,就目前材料而言,重環紋產生之初,大部分還是集中在周原地區各大家族的器物之中,而在西周晚期重環紋流行的國家又多為姬姓諸侯,這些都說明周文化在重環紋傳播中扮演了重要角色,但由于對這方面的材料收集還不系統,還不足以妄下結論。

(3)為何重環紋最后見于楚國,楚國的重環紋傳統又是何來,這兩個問題,由于資料收集不夠,更是涉及較少。

注釋:

①馬承源《中國青銅器研究》P7、P385對其有簡短介紹,他稱之為鱗帶紋.

②陜西周原考古隊《陜西扶風莊白一號西周青銅器窖藏發掘簡報》,《文物》,1978.3.

③見于《全集3》一三六、一三七(卣).

④見于《全集3》一七六.

⑤《陜西綏德(土焉)頭村發現一批窖藏商代青銅器》,《文物》,1975.2.

⑥羅西章《陜西挾風出土西周伯(冬)諸器》,《文物》,1976.6.

⑦《陜西潼臨發現武王征商簋》,《文物》,1977.8.

(作者簡介:汪澤西,女,湖北省武漢市人,武漢理工大學藝術設計學院美術學研究生,主要從事美術史論研究。)