重大活動(dòng)食品衛(wèi)生監(jiān)督過(guò)程中關(guān)鍵點(diǎn)的控制

郁麗鴻

近幾年來(lái),在浦東新區(qū)舉辦的各類國(guó)際性、全國(guó)性或區(qū)域性重要會(huì)議或重大賽事等大型活動(dòng)日益增多,為了確保這些重大活動(dòng)期間的食品安全,預(yù)防急性食源性疾病的發(fā)生,正確把握和確定食品安全危險(xiǎn)因素控制點(diǎn)并采取相應(yīng)的措施是重大活動(dòng)食品衛(wèi)生監(jiān)督工作成功的關(guān)鍵。我們從預(yù)防食物中毒的基本原則、關(guān)鍵控制點(diǎn)原理和衛(wèi)生部《重大活動(dòng)食品衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范》要求出發(fā),在實(shí)際工作中把控制原料、時(shí)間、溫度、加工量和清洗消毒確定為5個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)。

1原料控制

1.1食品采購(gòu)

食品采購(gòu)是保證食品安全的第一關(guān)。重大活動(dòng)期間,接待單位采購(gòu)食品原料、調(diào)味品等必須規(guī)范進(jìn)貨渠道,嚴(yán)格遵守索證索票制度;同時(shí)還必須落實(shí)專人驗(yàn)收、專用倉(cāng)庫(kù)(或區(qū)域)、專用冰箱儲(chǔ)存和專人管理。必要時(shí)還需從指定供貨單位進(jìn)貨,把對(duì)食品原料進(jìn)貨渠道的關(guān)口前移。如2007年特奧會(huì)期間,浦東新區(qū)專門(mén)落實(shí)了2家大賣場(chǎng)為特奧會(huì)指定供貨單位,并在賣場(chǎng)內(nèi)設(shè)置了特奧會(huì)供貨專用區(qū)域,從源頭上對(duì)接待單位采購(gòu)的食品原料質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。

1.2快速檢測(cè)

接待單位對(duì)采購(gòu)的食品原料、調(diào)味品等必須落實(shí)專人或由食品藥品監(jiān)管部門(mén)派駐的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員開(kāi)展快速檢測(cè),主要項(xiàng)目包括蔬菜農(nóng)藥殘留、豬肉瘦肉精,以及氰化物、亞硝酸鹽、酸價(jià)、過(guò)氧化值和重金屬殘留等。

2時(shí)間控制

細(xì)菌的生長(zhǎng)繁殖需要一定的時(shí)間,通常在10~60℃溫度下存放超過(guò)2h的食品,被認(rèn)為可能是不安全的。因此,接待單位必須控制食品加工制作與供應(yīng)的時(shí)間間隔,盡量縮短食品存放時(shí)間。

重大活動(dòng)期間,我們要求接待單位必須科學(xué)設(shè)計(jì)菜譜,做到菜肴品種適量、菜肴工藝簡(jiǎn)單,盡可能選用一次性熱加工(炒、蒸、煮、炸)即可食用的菜肴;要控制熟食鹵味,盡量選擇不需要改刀的品種,控制加工至食用的間隔時(shí)間。改刀后熟食存放不宜超過(guò)1h。同時(shí),還必須按粗加工、切配、烹調(diào)等制作程序制定食品加工時(shí)間表,定崗定位落實(shí)專人負(fù)責(zé),確保每道工序的食品質(zhì)量,并保證菜肴加工完成至食用的時(shí)間不超過(guò)2h。

3溫度控制

3.1細(xì)菌生長(zhǎng)與溫度的關(guān)系

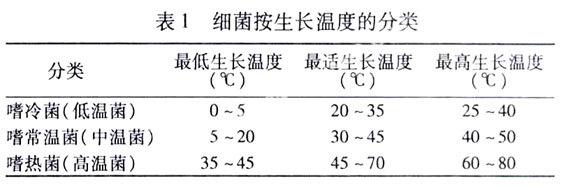

不同的細(xì)菌生長(zhǎng)所需的溫度不同,大致可分為嗜冷菌、嗜常溫菌和嗜熱菌三類(表1)。易引起人體疾病的細(xì)菌,其最適生長(zhǎng)溫度是37℃,即嗜常溫菌。因此.可以通過(guò)控制適當(dāng)?shù)臏囟纫员WC殺滅食品中的微生物和防止微生物的生長(zhǎng)繁殖。加熱食品應(yīng)使中心溫度達(dá)到70℃以上;貯存熟食品,要及時(shí)熱藏,使食品溫度保持在60℃以上,或者及時(shí)冷藏,把溫度控制在10℃以下。要嚴(yán)格控制熟食間、水果間的溫度在25℃以下。

3.2現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫

重大活動(dòng)期間,菜肴中心溫度的控制是各項(xiàng)工作的重中之重。烹調(diào)加工過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員或接待單位必須落實(shí)專人在廚房加工場(chǎng)所對(duì)剛出鍋的菜肴進(jìn)行中心溫度測(cè)試,只有中心溫度達(dá)到70℃以上的才準(zhǔn)予上桌,并做好記錄。如果供餐方式為自助餐形式,接待單位還需配備足夠數(shù)量的薄菲爐對(duì)食品進(jìn)行繼續(xù)加熱保溫,無(wú)論是采用水浴保溫還是明火加熱保溫,必須使熱菜中心溫度在供應(yīng)期間始終保持在60℃以上。

4清洗和消毒

清洗和消毒是防止食品污染的主要措施。要求接待單位必須配備數(shù)量足夠的餐飲具、容器等,并對(duì)接觸食品的所有物品清洗干凈,凡是接觸直接人口食品的物品,還應(yīng)在清洗的基礎(chǔ)上進(jìn)行消毒、保潔。一些生吃的蔬菜水果也應(yīng)進(jìn)行清洗消毒。

重大活動(dòng)期間,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管人員或接待單位必須對(duì)餐飲具、容器、盛器等消毒工作和熟食間、水果間等消毒水濃度進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。食品烹調(diào)加工過(guò)程中切忌把烹飪加工好的食品盛放在原來(lái)盛放生食品的容器里,防止生熟交叉污染。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)落實(shí)專人采用ATP檢測(cè)儀對(duì)待用的餐飲具、容器、工用具,以及操作臺(tái)、工作人員的手部等進(jìn)行快速細(xì)菌數(shù)檢測(cè),檢測(cè)值小于100個(gè),判定為合格;大于100個(gè),判定為不合格,必須責(zé)令重新消毒。消毒水有效氯濃度應(yīng)控制在250mg/L。

5控制加工量

控制加工量就是指接待單位食品的加工量應(yīng)與加工條件相吻合。食品加工量超過(guò)加工場(chǎng)所和設(shè)備的承受能力時(shí),難以做到按衛(wèi)生要求加工,極易造成食品污染,引起食物中毒。所以,一方面必須按照衛(wèi)生部《重大活動(dòng)食品衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)范》第九條的要求,選擇具備與重大活動(dòng)供餐人數(shù)、規(guī)模相適應(yīng)的接待服務(wù)能力的賓館飯店作為接待單位。另一方面,在食品烹調(diào)加工過(guò)程中,還應(yīng)根據(jù)就餐人數(shù)、就餐時(shí)間等采用分批烹調(diào)加工、分批就餐的形式,要求廚師控制每鍋菜肴的烹調(diào)數(shù)量,確保燒熟煮透,這也有利于控制菜肴烹調(diào)至食用的間隔時(shí)間。

6參考文獻(xiàn)

[1]郁慶福.現(xiàn)代衛(wèi)生微生物學(xué)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,1995.