告別郡縣制

秋 風

我們已經普遍感受到了基層治理所存在的問題之嚴重性。我想通過對中國基層治理結構之歷史分析,借助古典政體科學的理論,對這些問題形成的歷史的結構性原因及現實原因略作分析,在此基礎上尋找出一個解決方案,一個能為地方政治的發育留出一定空間的合理的基層治理單位。

縣域治理問題的根源

首先簡單分析一下基層治理的問題究竟在哪,其根源何在。當然,這也許只是一個貌似的根源。

現在我們在基層所看到的危機或者說問題,在中國兩千年來的歷史上曾經周期性地出現。每個朝代在建立三四十年之后都會出現這些問題。這是一個歷史性困境,這個困境兩千年來都沒有解決。

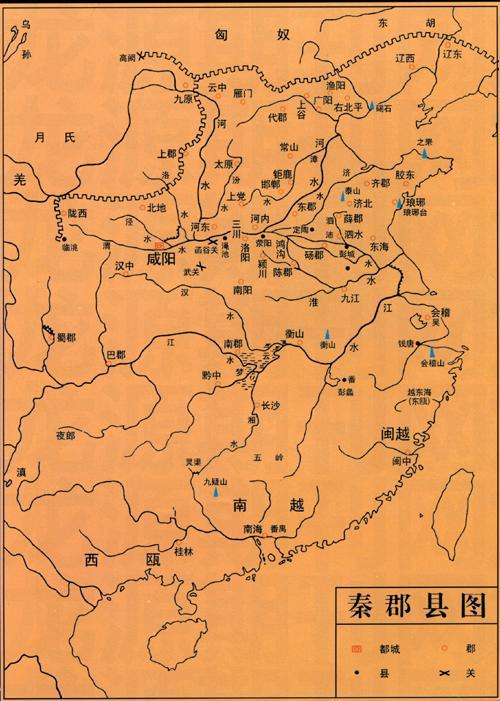

問題在哪兒?不妨對政體架構進行一番分析。分析的基礎是古人運用的一個概念,“郡縣制”。近年來,我越來越強烈地覺得,用古典中國的概念,其實可以恰當地描述我們在中國所看到的政治現象。當我們要概括當代中國的政體結構是什么時,也許,“郡縣制”仍然是最合適的術語。

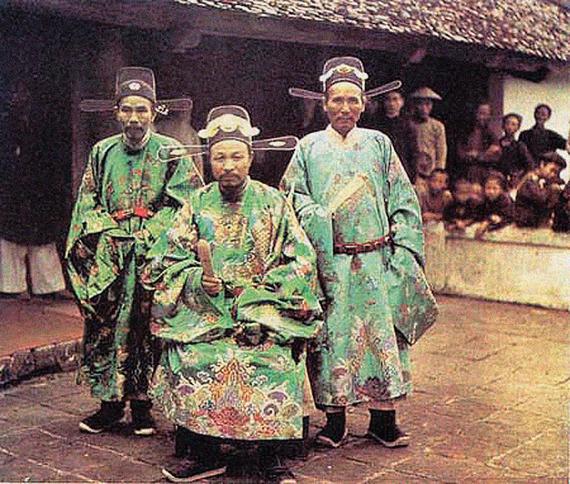

郡縣制的核心特征就是自上而下的授權和控制,整個權力系統的運作是單向的、自上而下的。它的一個重要特征是,包括中央政府在內,縣以上各級政府都不直接執行法律,它們都是監督性政府,所謂“管官之官”。只有到縣一級政府才是真正管理民眾或者說服務民眾的政府,古人所謂“親民之官”,縣官直接跟民眾發生關系。

我們現在依然是這樣一套體制。在中國,我們制定了很多全國性法律,但是全國性法律要由地方政府執行,而地方政府有時可以按照自己的理解隨意地不執行或者扭曲地執行。這樣,全國性法律存在被懸空的危險。

從權力架構上看,郡縣制是金字塔型權力授予──控制模式。在另外一種現代治理形態聯邦制中,人們看到的是“重疊統治”,也即每個政府獨立地執行自己的法律。通過這樣的對照,我們很容易理解,為什么縣會變成矛盾聚集的地方。因為,只有縣政府才和民眾發生關系,其他政府不會跟民眾發生直接糾葛。只有打交道,才可能出現糾紛、沖突。

更進一步,在這樣一套自上而下的授權、控制體制中,每一層級政府都是全能政府,它的權力都是無限的。從理論上說,中央政府有多大權力,它之下的每一級政府就都可能有多大權力。在中央政府那里,這種全能性當然很明顯,中央政府的權力可以任意擴展或者縮小。中間層級政府的這種全能性并不明顯,它們并不經常使用理論上可以運用的諸多權力。在縣一級政府那里,又可以看到這種明顯的全能傾向了。因為它與民眾打交道,中央政府的所有法律、政策都要由它來具體執行,所以理論上它對民眾的權力與中央政府對民眾的權力是一樣的。

反過來再看,這樣一個全能的權力不能沒有一套有效的監督機制。郡縣制確實設計了一個很完整的監督體系,尤其是自上而下的監督體系。本來,縣以上各級政府的主要職能就是監督其下級,中央政府及中間層級政府監督的目光全部聚集于縣。但是,這一套體系始終沒有發揮理想的作用。

原因在于,這樣一套自上而下的權力控制體制會導致相鄰的兩級政府相互勾結。郡縣制下,既然權力是自上而下授予的,則政績考核同樣是自上而下進行的。既然縣以上各級政府不與民眾發生關系,則它就無法直接形成自己的政績。基本上,只有縣政府能夠形成看得見的政績。這就麻煩了。比如說道臺的職能本來是監督府、縣官的,但知府自己沒有直接的政績,他的政績是從知府、知縣那里來的;或者在當代,地市委書記的政績來自下屬縣委書記的政績的總和。這樣,上下級兩級政府之間的利益是一致的。面對上級部門,它們是一個利益共同體。制度的初衷是進行自上而下的監督,事實卻是每個監督的環節都是短路的。當然,監督的失靈還有其他原因,這里只是從最抽象的結構層次來分析。

行政監督失靈了,司法監督就不用說了,因為司法是地方化的。當然,郡縣制下也沒有民眾自下而上的監督。

這樣,在歷史上、在現實中,我們看到的是這樣一種情形:縣級政府擁有巨大的權力,并且是直接針對民眾的,而這個權力又沒有受到有效的控制和監督。你可以想象,這樣的縣域治理體制當然會出問題。

這是與歷史保持連續性的結構性原因。不過,我們還需要注意這30年,尤其是20世紀90年代以來的新趨勢。1990年代以來,縣級政府的行為模式變化很大,這之后,經濟增長也比較快。經濟學家為了解釋高速增長提出了“地方政府競爭”的理論模型。這個理論模型存在很多問題,不過它確實指出了一個顯而易見的現象:地方政府的公司化。

為什么會出現這一變化,暫時不討論,重要的是,地方政府的公司化讓縣級治理問題更為惡化了。以前,政府、尤其是直接與民眾打交道的縣政府,確有對民眾濫用權力的傾向,但事實上,它與民眾發生關系的機會并不多。比如,20世紀80年代似乎就是收稅、計劃生育等少數幾項事務。隨后,地方政府開始公司化,開始經營城市、經營土地、經營農村。這里的經營主體一般都是縣政府,它一步步擴大經營范圍。

縣政府變為經營主體,它既是商人,又是政府,全能的權力與商人的計算結合在一起。這樣,它和民眾打交道的機會一下增加了很多,比如征地會讓一個村莊幾百口人都和縣政府發生關系,或者拆遷會牽涉幾十、幾百戶普通市民,或者國有企業職工下崗,縣政府必然與幾十、幾百名工人直接發生關系。而縣政府只要和民眾直接發生關系,就有可能呈現為一種侵害關系。這是由其不受約束的全能權力的性質決定的。

官民沖突的頻繁發生,還有另一個原因,也跟中國政企結構前30年和后30年的變化有關。前30年的體制是一種強動員體系,整個國家是一家超級公司,像周其仁教授講的。全國人民擁有一個共同目標,在意識形態動員下,所有人有共同意識。那時候不管是干部還是群眾,整體上是一個活動單位,整個國家是政治和經濟活動單位,在這里人與人的區別就是干部和群眾的區別。不管有多大矛盾,大家還覺得是一家人,因為是在從事一個共同的事業。

但后來,“干群關系”演變成了所謂“官民關系”。1950~1960年代,社會處于高強度動員狀態,意識形態的力量把整個社會凝聚成一個緊密的道德─政治共同體。在其內部,當然就只有工作責任的大小之分,而無利益的區別。這是所謂“干群關系”的本質。但到1970年代初,這種共同體的感覺就已經瓦解了,整個1970年代是迷茫的時代。1980年代初,媒體討論“信仰的失落”,不過是在公開地描述一個已經存在很久的事實。這種失落感就是源于強動員形成的共同體感覺的瓦解。

1980年代全社會尋求變革的共同意愿,好像又把人們的感情聯合到一起。1980年代末這種共同體感覺則再度瓦解。1990年代之后政府的商業化,引發政府與民眾直接發生利益的沖突。在一個一個具體的案例中,民眾清楚地看到,自己的利益與政府的利益不是完全相同的,政府也從民眾的反應中得知了這一點。這樣,從官到民,都產生了一種個人利益的自覺,都意識到“我的”利益跟“你的”利益不同。這就出現了官民關系。換言之,從全民改革共識到穩定壓倒一切的變化,就是干群關系轉為官民關系的根源。

當然,在過去30年中,我們還看到另外一種情形,那就是,地方政府,尤其是縣級政府進行了很多制度創新。這一點也與每一級政府都是全能政府有關。清末新政,都是在地方層面進行的,張之洞、李鴻章等人都是以地方大員的身份從事現代化事業。實際上,過去30年中國所有改革措施,最初都是基層創新,然后由上級政府認可,最后被中央政府認可而變成政策、變成法律。我正在寫一本書《立法企業家驅動的制度變遷》,就準備討論這個問題。問題僅僅在于,利用這種空間進行制度創新的地方官員,畢竟是極少數。