民國時期社會力量建設圖書館分析

侯瑋辰

摘要民國時期中國的圖書館事業經歷了一段飛速發展,社會力量起到了重要作用。該文基于《申報》1925—1927年的報道,即主要根據上海地區的案例,分析社會力量參與圖書館建設的4種主要形式,并對其原因作了分析,發現了社會背景和圖書館自身努力在其中的作用。

關鍵詞民國時期圖書館建設社會力量

1873年在上海創刊的《申報》是民國最有影響力的報紙之一,發行幾乎遍及全國,報道內容雖主要集中在上海及周邊地區,但也有相當篇幅的全國新聞,影響力甚大,乃至現在南方的一些地區還將“申報”二字作為報紙的代名詞。筆者對20年代中后期的《申報》進行了考察,發現了相當數量的社會力量參與圖書館建設的事例。這些事例證明此種行為是有歷史傳統的,而近年來,圖書館又開始嘗試通過借助社會力量的幫助來加快自身發展。因此,通過對這些事例的分析,或許可以為現在處在摸索中的一些圖書館提供啟示。

1《申報》關于社會力量參與圖書館建設的報道數量

民國時期作為現代圖書館引入階段,圖書館在數量上有了突飛猛進的增長,同時也出現了一批重要的圖書館學家。特別在當時就被稱為“新圖書館運動”的時期里,上海作為中國最重要的開放商業城市,其中西文化交點的特殊位置和發達的經濟,將它推向了“新圖書館運動”的中心。根據1935年出版的《全國圖書館調查》,上海是全國擁有圖書館數量最多的城市,有公立圖書館34座和私立圖書館114座,共計148座,遠高于北平的79座(公立圖書館36座、私立圖書館43座)。而上海的圖書館不止擁有龐大的數量,無論是東方圖書館、上海市總商會商業圖書館,還是暨南大學、滬江大學或南洋大學等高校中的圖書館,都擁有數萬冊藏書和現代化的圖書館管理,這些都使得上海的圖書館代表了當時中國現代圖書館的發展水平。而筆者將著重以1925年到1927年這三年間《申報》的報道來進行分析。選擇這一時間段,主要是因為1925年發生了一系列重要事件,如鮑士威博士訪華和中華圖書館協會成立,同時圖書館在這一時段內也經歷了非常快速的發展,使得報紙給予了圖書館更多的關注和報道。而1928年開始,上海市教育局開始對原有的私立圖書館進行統一管理,使得政府在圖書館事業發展上開始扮演更加重要的角色。因此,以1925年到1927年這一段相對獨立且充分的發展階段為例,可能更能說明一些實際的狀況和問題。

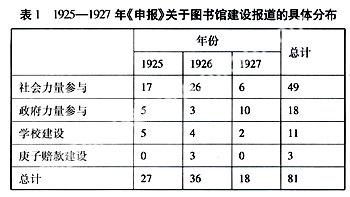

《申報》在1925之后每日大致有4—6版,其中國內要聞和本埠新聞分別占據一版,另外還有商業信息、教育消息和戲劇綜藝等多種版塊,以及大量的廣告版面。《申報》上關于圖書館的報道主要集中在教育消息專欄內,也有一部分關于地方圖書館的信息會出現在地方通信這個類似快訊的部分中。由此看來,圖書館在當時的社會認識中,是作為教育體系中的一個組成部分存在的。1925—1927年,《申報》上關于圖書館的各種報道一共有264條,其中81條跟各種圖書館的建設相關,這類新聞報道大致包括了新建圖書館、舊館的修繕、圖書館書籍的增添這幾大類。從數字上來看,這3年間接近三分之一的圖書館報道是與圖書館建設有關,占據了相當大的比例。從表1來看,我們可以進一步發現社會力量參與更是在整個圖書館建設報道中處于絕對多數。其中,49條明確提及社會力量對圖書館建設的參與并且是建設的主體。另一方面,政府力量在前兩年參與圖書館事務很少,只有18條是以政府為主體建設圖書館的報道。到了1927年下半年,由于上海市教育局開始籌辦民眾圖書館才使得這一年政府力量建館得到了一些重視。1926年,有4條報道是關于使用返還的庚子賠款建設圖書館的情況,北平圖書館是主角。同時,有11條關于學校圖書館建設的報道沒有明確提到建設經費的來源,但在當時的社會背景下,學校的圖書館建設乃至學校自身的建設都大大依靠社會力量,由此看來即使是學校圖書館,社會力量也與它們有著千絲萬縷的聯系。而且盡管到了1928年以后,政府更多地介入圖書館建設活動,依然需要不斷向社會廣泛征集圖書來支持圖書館的建設、發展。

從這些報道的來源地來看,最主要的還是來自上海及周邊地區,其中上海本地的報道就有49條,超過報道總數的50%。剩余的主要來自南方的蘇州、廈門、嘉興等地,只有三條來自北方。《申報》作為在上海出版的報紙,盡管它在全國有相當的影響力,但畢竟無法完全擺脫報紙出版地的影響,更關注本地和周邊地區。另外,這種報道上的不平衡,也確實與上海及周邊地區圖書館事業較發達這一事實密不可分。

2《申報》報道中社會力量參與圖書館建設的形式

從49條社會力量參與建設圖書館的報道中大致可以總結出幾種不同的參與圖書館建設的形式。這些形式包括了群體集資建設圖書館、個人或組織建設圖書館、圖書捐贈以及舊有圖書館對外開放。前面兩者有一定的相似性,但是建設經費的來源和管理有所不同。而這幾種方式還是經常同時出現,比如宜興圖書館的建設就是當地居民集體籌資和廣泛捐贈圖書的結果。

2.1集資建設圖書館

這里所說的集資建設圖書館主要是指通過大范圍的募款和捐贈等建立起來的圖書館,如上海的通信圖書館、1927年之前的民眾圖書館、暨南大學圖書館和宜興、嘉興與寧波等地建立的公共圖書館。

這種圖書館建立的方式一般是這樣的:首先由一些人士發出建設圖書館的提議,然后成立相關的建設籌備委員會對專門事宜負責,之后通常會組織較大范圍的募款行動,最后用籌得義款進行實際的圖書館建設。當然,也有一些圖書館是先行向地方政府借款進行建設,然后再廣泛籌款以歸還借款。

在集資建設圖書館的過程中,募款是最主要的環節。從《申報》的報道中很難看到太多的細節,不過可以了解到這種募款的基本做法。首先募款的對象必然是未來圖書館建成之后的受益者,比如暨南大學圖書館的籌建首先是在校內學生中進行募捐,募捐款額達到1萬余元,這一數額相當于一個圖書館館長10年左右的工資。但是集資并不只是局限于此,發動老校友和旅居外地的同胞都是籌備委員會經常進行的活動。而且在地理上也所涉甚廣,1928年滬江大學圖書館的籌款活動就組織了多支募款隊,赴長江流域各地甚至是南洋募款,歷時三個月。而暨南大學圖書館也同樣有過向南洋華僑募款的活動。

對于集資所建的圖書館,最初所募得少則幾千,多則十余萬的款項一般用于館舍建設,然而對于一個圖書館來說,它的投入是長期的。一般的大學圖書館由于有學校經費的支持,其日常運營費和購書費還是有一定保障的。也有一些圖書館,它的初次募款非常成功,遠遠超過了館舍建設的經費要求,于是多余的部分會成立一個基金會來進行管理,用于圖書館日后的長遠發展,如總商會圖書館每月從基金可以得到3500元的經費。但是還有一批圖書館,需要將集資募款活動不斷持續,用來維持日常開

支。如上海通信圖書館,就是一個由社會團體集資建成的公共圖書館,對它進行管理的上海通信圖書館共進會的13位成員一直以個人的財力支付圖書館所需的各種費用,并輪流在圖書館內服務,維持圖書館的運轉。

2.2個人或組織建設圖書館

這種形式與群體集資建館的區別在于建館的出資人相對比較單一,可能是一個人或者是一個特定的組織。在3年的新聞報道中個人獨資建設圖書館的事例很少,只有著名的華僑教育家陳嘉庚出資50萬在福州和廈門建造圖書館、奚萼銘出資建造蘇州圖書館、杭州湖墅郵政局長變賣家產建流通圖書館以及蘇州鄉紳自建大蘇平民借書處。以陳嘉庚為例,他是旅居南洋的華僑商人,一直熱心于教育事業,先后在新加坡和福建建立幾十所學校,1925年底他決定用自己在橡膠行業里的盈利建造兩所圖書館。他原本在1925年春就有意捐資創辦大規模圖書館,但是未果。他認為福建省上下沒有一座完備的圖書館,對于學校和社會教育影響甚大,實為一大憾事,因此借年底企業大量贏利的時機,投巨資創辦兩館,用以培育民智、發展教育。而在他所建立的集美學校內也配有圖書館,此館至今依然存在。

這種個人出資建館的行為相對較少,主要是因為圖書館建設的投入較大,參考其他報道中的數字,一般建設一座新式圖書館館舍需要萬余元的投資,一般的個人缺少這樣的經濟實力,這也是為什么一些地區建設圖書館時會采用大范圍的集體捐款形式。而社會組織建設圖書館的案例則相對較多,其中最重要的自然是上海東方圖書館。東方圖書館從其館舍建造到日后的圖書采購和日常維持,經費全部都由商務印書館承擔,每年經董事會議通過預算。其最初的開辦經費是由商務印書館的公益基金中劃撥出來的,光建筑館舍的花費就達到10萬余元;1926年商務印書館撥給東方圖書館的預算經費也達到了22000元。

2.3圖書捐贈

圖書捐贈是幾種社會力量參與形式中最頻繁出現的一種,3年間與征集圖書相關的報道一共有13條。無論是一個新館開幕還是舊館進行擴充,圖書館都會向社會尋求幫助,值得注意的是上海市教育局在籌建民眾圖書館的過程中也在不斷地呼吁社會各界捐贈圖書,一個月之內呼吁3次之多。而他們呼吁捐書的對象也不僅僅是個人,同時也會向各大書局、報館請求捐贈新書和報紙。

從媒體報道來看,社會各界對圖書館的捐贈還是很積極的,以上海的總商會商業圖書館為例。1926年5月12日的一則《總商會圖書館新到各處贈書的報道》中提到:

總商會圖書館自征集全國各縣縣志后,現悉各縣陸續送到者,計有邳州、沛縣、奉賢、海州、東海、青浦等縣志,羅鴻濤特將手抄乾道臨安志割要惠存……又美國政府出版圖書均寄贈江蘇交涉公署,該館特請交署關于商業圖書遺贈商業圖書館藏置……該書已于日前取到二大箱共計300余冊。

類似的報道還在1926年6月11日、1926年11月15日和1927年4月11日分別出現,每一次接收的圖書都在百余冊。而根據另一些數據顯示,總商會圖書館初創時期自購圖書占20%左右,其他均為捐書。

在這些關于圖書捐贈的報道中,比較引起筆者注意的是一則中華書局關于其出版的四部備要的廣告。這條廣告提到如下內容:

奉天省當局訂四部備要五集全預約九十余部,分頒省立學校及各縣圖書館;京津滬粵各埠紳商有多人訂購四部備要五集全預約捐贈故鄉及有關系之學校或圖書館;各地旅滬商學界頗有籌資訂購四部備要五集全預約捐贈故鄉學校或圖書館;各校校友亦有籌資訂購四部備要五集全預約捐贈母校圖書館……捐贈之書如加購書籍可于箱上刻捐贈人姓名不另加費。

這則廣告中列舉了很多人購買四部備要捐贈給各地的學校和圖書館,而一部四部備要當時的訂購價格為1200大洋,全部五集則有兩千冊之眾。如果真如其廣告所言,那么將是一次非常可觀的捐贈活動。而這樣的狀況在1929年《萬有文庫》出版發行的時候又一次出現,《萬有文庫》第一集2010冊,預約價為360元。在1929年4月開始預訂之后不久,就出現了“浙江省政府一次整購一百零五部,湖南教育廳一次整購七十部,遼寧省教育廳亦擬定購百部,陜西省黨部已編列預算為各縣黨部圖書館各購一部”。

但這篇廣告之所以引起筆者的注意,并不是僅僅因為它列舉了捐贈狀況,而在于出版社將向圖書館捐贈圖書的行為作為其出版物銷售中的一個重要方面。我們是否可以由此得出在這一時期社會上普遍存在著援助圖書館建設的風氣這一結論呢?

值得一提的是,盡管筆者只著重考察了上海地區的狀況,但是這種局面不是單一的,國立北平圖書館每年萬余冊的新增圖書中,有3千冊以上也是來自于社會捐贈,所以在北平圖書館的館務報告中,每年都會用大量的篇幅來列舉捐贈人的名錄。這種狀況在1932—1936年的報告中都一直持續著。

2.4舊有圖書館的社會開放

將原來的有范圍限制的開放,變成更廣泛的公開閱覽這種行為,在筆者看來,也是一種很重要的社會力量參與圖書館建設的方式,它增加了公共圖書館的數量并擴大其影響范圍。這種擴大開放范圍的圖書館一般是一些學校的圖書館,比如商業大學圖書館、廣肇公學圖書館和坤范女學圖書館。這些學校圖書館的開放多是出于社會教育的需要和改進娛樂方式的目的。以廣肇公學為例,其為泰國華僑在滬建立的學校,圖書館原本為師生參考所設,而其校長盧仲虔“鑒于社會教育之重要,特將該館開放,以便各界男女前往瀏覽,并不取資”。

但是這些圖書館畢竟不是作為公共圖書館所建,它的開放程度還是有限的,比如廣肇公學圖書館,在上午開放時間入館是沒有任何限制的,但是下午進入需要上海圖書館協會介紹信。而坤范女學的圖書館是面向學校低年級兒童開放的兒童圖書館,它擴大開放,允許外校兒童來館也只是在放寒假的這段時間內。盡管這種開放并不全面且有一定的限制,但是這種嘗試是有益的,在當時整個社會重社會教育、興圖書館的氛圍之下也不應被忽視。

3社會力量參與的原因分析

從上文對《申報》報道的描述來看,1925—1927年問,上海及周邊地區社會對于圖書館建設還是給與了多種形式的有力支持。而且像東方圖書館、通信圖書館以及總商會圖書館,它們在上海圖書館事業發展史上都是具有重大意義和巨大貢獻的。而那些通過集資建設起來的圖書館所發動起來的人員數量也是相當可觀的。那么,到底是什么激發起了社會如此大的熱情來參與到圖書館的建設中呢?

3.1社會興教的風尚

整個社會對于教育的重視以及切實的教育建設行動,應該是這種社會參與的重要社會背景因素。報紙這種傳統媒體作為社會主流意見的重要傳遞途徑,其大量的、持續的新聞報道恰好充分體現了社會上的這種風尚。筆者在翻閱這3年的《申報》的過程中,感覺當時整個社會對于教育問題給予了相當大的關注,對于各地教育狀況的動態的報道較多,這幾

年正好處于軍閥混戰的動蕩時期,使得政府連續不斷地大力推廣教育很難實現,但是對于通過教育來培育民智、借以強國的意識并沒有喪失,新聞報道的旁敲側擊則不斷喚醒和加深人們對于教育的重視。同時,教育興國這種從晚清以來就一直存在于中國廣大的知識分子之中的意識,已經得到了很長時間的實踐。在《浙江流通圖書館籌備就緒》這一篇報道中轉載了籌建圖書館的陳滌新的建館申請,其中提到“然處今之世,欲挽回道德,振救人心,非提倡人人讀書不可”,而圖書館之建立就是實現愿望的重要途徑,類似的表述也經常出現在圖書館向社會尋求捐贈的報道之中。可見,社會人士對于關注教育、協助發展教育是有普遍共識的。

而且,需要注意的是,當時社會對于其他教育機構的捐助也是非常可觀的。還是以陳嘉庚為例,在他看來,“教育不振,則實業不興,國民之生計日拙”,而“欲盡國民一份子天職,以一平凡僑商,自審除多少資產外,絕無何項才能可以犧牲。而捐資一道,竊謂莫善于教育”。所以,他在中國建立了集美學校和廈門大學,而投資50萬再捐建兩所圖書館實際上應該說是在完成他所建立的一套教育體系中的一個重要環節。因此,社會整體對于教育的關注和積極投入為社會力量參與圖書館建設打下必要的基礎。

同時,中國千年來的倫理道德中,一直存在著通過為社會眾人謀福利,以求得社會口碑來實現自己的社會價值、名垂青史的觀念。孟子有言,“古之人,得志,澤加于民;不得志,修身見于世,窮則獨善其身,達則兼善天下”。辦教育、通民智對當時的中國社會而言,無疑是最符合社會需求的一項。因此,在傳統倫理依然有著重要影響的民國時期,社會參與教育事業,包括參與圖書館的建設就成了知識分子和普通大眾樂于參與的公益事業之一。當然,社會上也存在著許多其他的公益形式。在《申報》第一版和第二版的公告部分,刊登著大量的、各種各樣的捐贈公告。既有對于某個受災地區的賑災捐贈,也有對本地孤兒院的捐贈,每一天都會有數量不等的捐贈信息,而當遇到特大的自然災害的時候,各種捐款呼吁更是此起彼伏。由此看來,中國人對于捐贈還是有很大熱情的,而這種熱情配合上社會興教之風,轉向圖書館之后,就形成了社會廣泛參與圖書館建設的局面。所以,精神傳統的因素也不應被忽視。

3.2圖書館的財政狀況

圖書館自身尷尬的財政環境,迫使它去尋求社會上的援助來維持自己的生存。在軍閥混戰的年代,教育經費一直是一個非常嚴重的問題,教育建設缺少全國性的財政支持,基本上都是各地方政府出資,但是地方財政的能力畢竟有限。從1925年《申報》教育消息版塊內的報道就可以很明顯地發現,全國各地教育經費短缺,各地不時會出現教員因欠薪而罷課的情況。同時,各地教育局也在不停地嘗試從各種稅收中爭取自身的必要經費。

在這樣的大環境下,圖書館的財政也很成問題。通常各省都有省立圖書館,這是唯一可以直接得到政府經費支持的,但是金額有限①;學校圖書館則可以適當從學校的教育經費里獲得支持;其余的圖書館則只能自力更生了。但是,實際情況是圖書館處在重要的上升期,且社會也確實對圖書館存在著相當的需求,就必然會使圖書館尋求一條不需要過多依靠政府財政的獨立發展的道路,而向社會求助就自然成為了一條有吸引力且現實的道路。

3.3圖書館自身的努力

《申報》中關于社會力量參與圖書館建設的消息,很多都是由圖書館自己提供的,圖書館一面向社會呼吁資助,一面將自身得到的資助公之于眾,以示感謝。所以,對從這些報道切入的筆者來說,深切地感受到圖書館自身在獲取社會幫助上的努力,這種努力可以大致分成兩種。

一種是圖書館對于自身價值的塑造。一方面是圖書館強調自己存在的價值,另一方面通過具體活動來展示這種價值。1925年,鮑士偉博士來華考察期間,曾多次發表演講,一直強調圖書館對于個人學習的重要,即“教育為永久之事務”,“而人離校后繼續接受教育之方法,莫如圖書館”。而上海圖書館在一次開會公告中日:“圖書館業原與文化極有關系,第在今日訓政建設之初,尤見重要,凡在建設上之障礙如人才之缺乏、社會之頑固、科學之不進、實業之不興以及世道陵夷、人心僥薄,需賴圖書館事業為之補救”。種種言論都是在凸顯自身的社會地位與重要功能。而東方圖書館和總商會有時會將市民利用圖書館的情況進行統計并公布出來,這些也都展示了圖書館的價值。但是,僅僅有這些言論是不夠的,要靠圖書館的實際服務增強人們對它的直接認識。總商會圖書館在每年春節期間都會提前開放,供公眾閱覽;民立中學的圖書館將藏書借給醫院和監獄;幾家學校圖書館向公眾開放。這些都是實際的服務行動,可以讓社會大眾切實感受到圖書館的存在和對自己的影響,有助于市民產生對圖書館的好感。

圖書館的另一種努力就是不遺余力地向社會呼吁捐贈并對接受到的幫助給以回應。圖書館在面對廣大的社會力量的時候,并不是單純被動地等待援助上門,而是主動走出去。比如捐贈圖書,圖書館會紛紛在報紙、媒體上刊登征求圖書的要求,而且這種征書訊息確實是全國性的呼吁。位于北京的京師圖書館在1926年決定遷到由中華文化基金董事會用庚子賠款建造的高大圖書館之后,向全國各地征集圖書、擴充館藏,這個請求也發送給了上海市總商會,并刊登在《申報》上。為籌集捐款建設圖書館而奔走于各地的籌款隊,則是一路走到了南洋。想來,也正是這些積極地四處奔走和呼吁,才使得圖書館能夠收到為數眾多的捐贈。

同時,圖書館對于所收到的捐贈給予的回應也很好地保證了捐贈人熱情的持續。雖然并不是所有人在捐贈之后都有所求,但是當他們發現自己的行為被回應和認可之后,自然會更加愉快,也更容易再一次向圖書館伸出援手。而這種回應最通常的形式就是在報紙上刊登專題報道,比如之前引用的總商會圖書館新增圖書的報道,不止說明了最近收到了哪些新書,實際上也點明了給予捐贈的機構,這種公告也是一種回應的方式。有時也會出現一些專門的捐贈報告,如《上海復旦大學圖書館捐贈報告》。此篇報告中列舉了大量的人名和他們所捐贈的具體數額,這些捐贈包括捐款和圖書。其中不僅有捐贈幾十元甚至幾百元的人士,也有像“李禹封君捐助大洋一角,無名氏四人各捐洋八分共計三角二分”這樣貢獻甚微的人們。從這里也可以看出,在受捐贈的圖書館看來,所有愿意出資出力的人都是一樣的,應給予同樣感謝。

圖書館自身的努力激發起了社會對于圖書館事業問題的重視并切實地展開了援助行動。當然如果缺少了這方面的原因,圖書館也依然會得到社會力量的幫助,畢竟在那樣的社會背景之下,發展圖書館是社會的要求,自然會有有識之士進行努力,但是不一定會發展到這樣的規模。所以從這個角度來說,圖書館在這兩方面的努力是非常重要的,一定程度上來說也是現在圖書館所欠缺的。

不過同時,我們也應當注意到媒體對于這些內

容報道給予的積極配合。媒體的配合,一方面是來源于上文已經提到的社會思想背景,另一方面,筆者認為與當時媒體自身強烈的社會責任感也頗有聯系。比如《申報》館在1932年間就出于對上班族閱讀的關注,自行創辦了申報流通圖書館。正是圖書館與媒體雙方良好的配合,使得圖書館尋求社會援助的愿望能夠得到最有效的支持。

4結語

從對1925—1927年的《申報》報道的考察來看,上海圖書館事業紅火發展的局面很大程度上依賴于社會力量的廣泛支持,如果去除了社會人士的圖書捐贈和建館捐款,僅僅依靠當時的政府,圖書館是不可能有那么驚人的發展的。社會各界發展出了多種不同形式的參與方式,給予了社會大眾更多參與圖書館建設的可能,使熱情的民眾不會因為途徑過少和門檻過高而被拒之于千里之外,形成了可觀的社會影響。當時造成社會力量參與圖書館建設的因素,大部分現在依舊存在著,尤其是圖書館的財政狀況,盡管現在的財政比當時有所改善,但是不可否認地方圖書館依舊面臨著嚴峻的經費問題。面對這樣的狀況,圖書館需要一些契機將社會對圖書館的興趣激發出來,使它們轉向對圖書館有利的方向。筆者認為當下圖書館在尋求社會幫助上與“前輩”最重要的差距可能存在于圖書館自身,圖書館的主動性相較于民國時期大有退步。而這篇論文希望能引起圖書館更多地考慮引入和發動社會力量的幫助,畢竟完全依賴于政府的發展道路在現在和未來都是不切實際的。

參考文獻

1許晚成,全國圖書館調查,上海:龍文書店,1935:1

2暨南大學圖書館之籌建,申報,1926—7—8(3)

3滬大募建新圖書館閉幕,申報,1928—9—27(3)

4同2

5總商會今日開會董常會,申報,1925—3—28(4)

6上海通信圖書館,申報,1925—10—31(本埠增刊)

7陳嘉庚將在廈門福州建圖書館,申報,1925—12—29(2)

8圖書館正式開幕,申報,1925—8—3(3)

9浙江流通圖書館籌備就緒,申報,1925—8—30(3)

10蘇州大蘇平民借書處之設立,申報1926—7—7(3)

11李歆,東方圖書館研究[碩士學位論文],北京:北京大學,2006年:24

12總商會圖書館新到各處贈書的報道,申報1926—5—12(3)

13上海圖書館事業,

14捐贈四部備要,申報,1926—11—21(1)

15萬有文庫預約展期兩個月,申報,1929—9—70)

16廣肇公學圖書館公開閱覽,申報,1925—3—12(3)

17同9

18陳天綬、蔡春龍,陳嘉庚之路,武漢:湖北人民出版社,2005:96

19鮑士偉博士已蒞杭,申報,1925—5—2(3)

20上海圖書館協會定期開大會,申報,1929—3—21(3)

21上海復旦大學圖書館捐贈報告,申報,1925—3—22(3)