解讀迷彩服

鄭 晶

軍裝中獨(dú)特的一種制式服裝——迷彩服,是到近代才出現(xiàn),并在近代戰(zhàn)爭(二戰(zhàn)后)中才得以迅速發(fā)展的。本文基于大量國內(nèi)外軍方文獻(xiàn)材料和部分實(shí)物的分析,重新審視我們所熟知的迷彩服。

一對迷彩定義的重新解讀

1 早期對迷彩的認(rèn)識在觀念上存在誤區(qū)

在中文中“迷彩”二字給人的概念相對狹隘。“迷”迷惑、迷幻、迷離,有分辨不清、昏亂的意思,而“彩”則足以說明非顏色,非一種顏色,而是多種顏色才能達(dá)到這種效果。(《辭海》語詞分冊P12, 上海人民出版社 1977版)通常我們認(rèn)識的迷彩,正是軍人身上穿的那種由橄欖綠、深棕、褐等三到四種顏色組成的斑駁紋樣的服裝。然而更讓人感到迷惑的是,通常我們只要一談到迷彩,便會(huì)不自然地或者下意識地把迷彩和迷彩服聯(lián)系起來,其實(shí),這種認(rèn)識在很大程度上是片面的。

在英語中迷彩的意思是“camouflage”(偽裝),這個(gè)詞由法國人從“camoufle”動(dòng)詞引申而來,“camoufle”原意是開個(gè)玩笑,《新韋氏詞典》(《WebstersNewlnterna

tional Dictionary》)的解釋是欺騙之意。進(jìn)而被用來描述軍隊(duì)用來隱藏士兵、武器以躲過敵人偵察。

哥倫比亞大學(xué)出版社出版的《哥倫比亞電子百科全書》中描述迷彩(camoufle)時(shí)說“在戰(zhàn)爭中,把目標(biāo)用人為的手段作以偽裝,主要目的是讓目標(biāo)和所處背景、戰(zhàn)略地點(diǎn)的環(huán)境融為一體,并躲避偵察。”《大英女王簡報(bào)百科全書》把迷彩描述為“在戰(zhàn)爭中,隱蔽和視覺欺騙的藝術(shù)和實(shí)踐。”美軍軍方的解釋是“通過對個(gè)人、物體或戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)使用自然的或人工的材料,達(dá)到給敵人造成迷惑、誤導(dǎo)和躲避追蹤的目的。”

現(xiàn)代軍事偽裝的含義就是隱蔽自己,欺騙和迷惑敵人所采用的各種避真示假的措施。《中國軍事百科全書》(戰(zhàn)役分冊)偽裝條目中論述:“偽裝是隱蔽自己,欺騙和迷惑敵人的各種措施。” (《中國軍事百科全書》 軍事科學(xué)出版社 1997版)拉丁語系中camoufle (迷彩)都被放在和偽裝相關(guān)聯(lián)的語境里,因而偽裝是對迷彩最本質(zhì)的解釋。那么,如果從偽裝的角度出發(fā),我們現(xiàn)代觀念里面,由若干種顏色組成不規(guī)則塊面花紋圖案的就稱之為迷彩,這種認(rèn)識是片面的。

2 現(xiàn)代觀念中的對迷彩的認(rèn)識范圍在擴(kuò)大

那么任何在特定環(huán)境下能夠起到偽裝目標(biāo),造成給對方以迷惑假象的偽裝都能稱之為迷彩。這么說來,迷彩就不能單一特指為某一類或者某一種顏色了。任何顏色、材質(zhì)、紋理、肌理、視覺假象都可以稱作迷彩。

在《美國文化遺產(chǎn)—英語語言字典》第四卷中對迷彩(camoufle)有如下解釋:

(1) 通過把個(gè)人或者裝備偽裝成背景的一部分以達(dá)到欺騙敵人的目的。

(2) 使用隱蔽和保護(hù)色的欺騙方式。

(3) 把面料染成不規(guī)則斑點(diǎn)的綠、棕、黃褐色和黑色使著裝者無法從所處的環(huán)境中被辨認(rèn)出來。

(4) 通過使事物形態(tài)歪曲,失真或其他的詭計(jì)或手段達(dá)到隱藏的目的。

隨著科技日益發(fā)展和軍事技術(shù)在實(shí)戰(zhàn)領(lǐng)域的不斷提高,單純從顏色上來給迷彩做出定義顯然是不能順應(yīng)時(shí)代的需要的,戰(zhàn)場上大量科技的投入應(yīng)用已成為各國爭先恐后的舉措,迷彩在開發(fā)的同時(shí)也在被各國研究,如何使用更好的手段進(jìn)行迷彩偽裝同樣也要具備偵察迷彩偽裝的能力,看起來似乎有點(diǎn)相矛盾,但這就是軍事中此消彼長的相互影響和相互促進(jìn)的結(jié)果。

一戰(zhàn)時(shí),最早用于隱藏大規(guī)模武器或者戰(zhàn)略據(jù)點(diǎn)的迷彩,如今在更大程度上得到了更新和發(fā)展。二戰(zhàn)前像大規(guī)模武器如裝甲車等偽裝防御的主要對象是空中打擊,從空中對地面的偵查也主要是靠飛行員的眼睛。同時(shí),由于使用衛(wèi)星偵察的技術(shù)相對落后,單兵迷彩偽裝也主要針對地面?zhèn)刹臁R蚨?迷彩偽裝主要是通過使用色彩偽裝來解決這個(gè)問題。但二戰(zhàn)以后,現(xiàn)代偵測儀器的廣泛使用,使原來單純使用色彩就能迷惑敵人的手段變得無用武之地。而且,隨著科技在戰(zhàn)爭中的使用逐漸占主導(dǎo)地位,依靠偵察手段的不斷更新,已經(jīng)使人眼的可視范圍和深度得到相應(yīng)的拓寬。通過對迷彩涂料的更新(使用防紅外線技術(shù));改變物體表面質(zhì)感以改變光線折射度;通過新材料如納米材料偽裝空中目標(biāo)等等這些從偽裝的角度把迷彩的定義推向深廣。

迷彩偽裝用在服裝上也就是迷彩服的色彩研究在各國已經(jīng)達(dá)到了很高的程度,而且色彩這種因素受到地理、環(huán)境、人文、生活習(xí)慣和人為的很多方面的限制,這就是為什么軍事強(qiáng)國如美國、英國等國家的部隊(duì)里會(huì)有許多套迷彩服,用以適應(yīng)不同的環(huán)境。(張建春《迷彩偽裝技術(shù)》,中國紡織出版社2007年版) 種類規(guī)模龐大的迷彩配備對于軍隊(duì)來說也是一個(gè)不小的支出,如果不久的將來爆發(fā)像二戰(zhàn)時(shí)期的戰(zhàn)爭,戰(zhàn)線拉得很長,戰(zhàn)場不斷變化,迷彩服是不是也要跟著變化呢?那么這樣被動(dòng)的適應(yīng)環(huán)境的舉措到底效果有多大?這個(gè)問題正是當(dāng)今各國所要急于找到的答案。

三對迷彩偽裝服(迷彩服)設(shè)計(jì)原理的重新解讀

1 仿生學(xué)的研究成果對于迷彩服的設(shè)計(jì)僅僅只是提供了參考依據(jù)

偽裝這種行為可以追溯到遠(yuǎn)古狩獵時(shí)期,獵人穿著獸皮、樹皮、莖葉制作的衣服,把渾身上下繪滿和自然環(huán)境一致的圖案,用以接近或者迷惑獵物。原始的偽裝手段都是從自然界各種生物和現(xiàn)象中得到的靈感和啟發(fā),在自然環(huán)境中這樣的例子應(yīng)當(dāng)說是不勝枚舉,譬如枯葉蝶、變色龍等等。

2 視覺特性和色彩原理為迷彩服的設(shè)計(jì)提供了合理的理論依據(jù)

迷彩最主要的迷惑對象,除了眼睛還包括一些用于可視偵察的設(shè)備和儀器如熱感應(yīng)、近(內(nèi))紅外、遠(yuǎn)紅外偵察儀等。然而在高科技偵查手段還沒有得到廣泛應(yīng)用的早期軍事戰(zhàn)爭中,最主要的迷惑對象就是人的眼睛。它主要是利用眼睛的視覺物理特性,在認(rèn)識對象時(shí)可能會(huì)產(chǎn)生假象或者錯(cuò)覺的原理。

由于環(huán)境的不同,以及光、形、色等各種因素的某些干擾,加上生理上和心理上的原因,人們對客觀物體的知覺往往發(fā)生錯(cuò)誤,對所觀察的現(xiàn)象常常會(huì)做出錯(cuò)誤的判斷,這就是錯(cuò)覺。對色彩的觀察,由于同樣原因,也會(huì)發(fā)生這樣的錯(cuò)覺,那就是色的錯(cuò)視。(何國興《顏色科學(xué)》P36-41, 東華大學(xué)出版社2004版)

顏色在一定程度上是導(dǎo)致這種視錯(cuò)覺產(chǎn)生的最主要因素,哥德在《論色彩的科學(xué)》中就論證過一個(gè)大家熟知的理論,即穿深色衣服的人要比穿淺色衣服的時(shí)候顯得瘦些。迷彩服就是利用顏色在視覺上有收縮和擴(kuò)張的特性,加上對所處環(huán)境背景色的模仿,使同色或者對比弱的顏色在視覺上產(chǎn)生交錯(cuò)融合的感覺。把這種原理應(yīng)用在偽裝服上從而使迷彩服在某種類似的環(huán)境下的效果出現(xiàn)漸變、交錯(cuò)、塊面分割的效果來打破外形輪廓,(張建春《迷彩偽裝技術(shù)》,中國紡織出版社2007版) 從而起到了很好的保護(hù)作用。

德國是最早把這種原理應(yīng)用在偽裝服上的國家,早在1918年,德國陸軍中就最先配備了迷彩鋼盔,(圖1)[《Brasseys Book of uniforms》TIMNEWARK1998(UK)105-115]帶上這種鋼盔的士兵在把頭伸出戰(zhàn)壕時(shí),使人的頭部輪廓產(chǎn)生錯(cuò)位的效果,因而大大降低了戰(zhàn)場上戰(zhàn)士被狙擊手擊中頭部的概率。由于戰(zhàn)場上戰(zhàn)況瞬息萬變,要求戰(zhàn)士在最短的時(shí)間做出反應(yīng),因而這種能短暫迷惑敵人的裝備讓敵人在短時(shí)間內(nèi)無法做出正確判斷,因而使生存概率大大提高。

然而,迷彩服中的顏色設(shè)計(jì)并非我們想當(dāng)然的假設(shè)某類顏色的組合,尤其是應(yīng)用了先進(jìn)的近紅外和遠(yuǎn)紅外技術(shù)的偵察設(shè)備,使得迷彩服對于顏色的要求更趨理性和科學(xué)。

3迷彩服在信息技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域開拓了更廣闊的空間

美軍在2005年4月裝配部隊(duì)的ACU (Army Combat Uniform )迷彩服從BDU (Battle Dress Uniform "woodland" used since 1981)迷彩制服中汲取靈感,采用的是一種由象素(Pixel計(jì)算機(jī)對于圖像大小識別的最小單位)組成的圖案。該種圖案在視覺上給人更加紊亂的感覺,小方塊組成的圖案模糊或者弱化了原來迷彩常規(guī)的不規(guī)則圖案的邊界,這種效果更加微妙更加難以辨別,人的視覺感受上更加處于一種虛幻和迷離的狀態(tài)。就像圖2由包含了很多色彩信息的小方塊組成,我們不妨把眼睛瞇上或者離圖像更遠(yuǎn)一點(diǎn),這樣我們不難發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)女人頭像。制作這類塊狀肖像的科學(xué)家企圖尋找出要人出一張臉最少需要多少信息。令人驚奇的事,他們竟然能把一張照片縮到16×16個(gè)方塊,其中8-16個(gè)是灰色的,辨認(rèn)的準(zhǔn)確水平可達(dá)到百分之九十五。([美]卡洛琳?M?布魯墨著 張功鈐譯《視覺原理》北京大學(xué)出版社1987版 )這說明了,色彩信息越少但越能表達(dá)出事物固有特征的圖案更加適合偽裝的需要。下面就用實(shí)際的效果來說明這種“數(shù)碼迷彩”在偽裝上的優(yōu)勢。

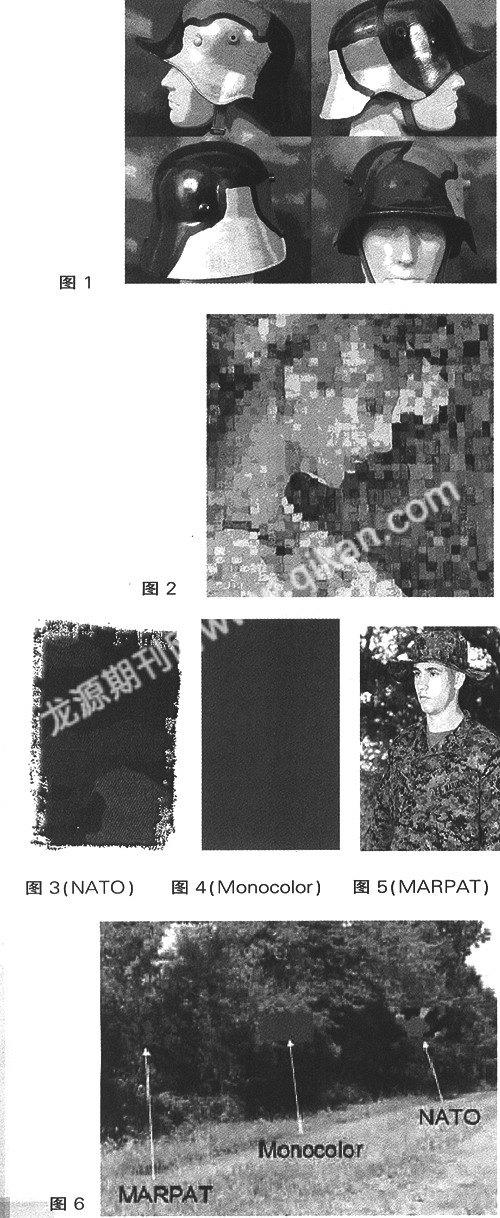

圖3是冷戰(zhàn)時(shí)期使用的迷彩“NATO”,圖4是普通的單色保護(hù)迷彩,圖5是美軍最新配發(fā)的數(shù)碼迷彩“MARPAT” (美軍海軍陸戰(zhàn)隊(duì)英文和圖案英文字母的縮寫組合short for MARine Disruptive PATtern),圖6是三種迷彩在真實(shí)場景中的對比,使用效果一目了然。

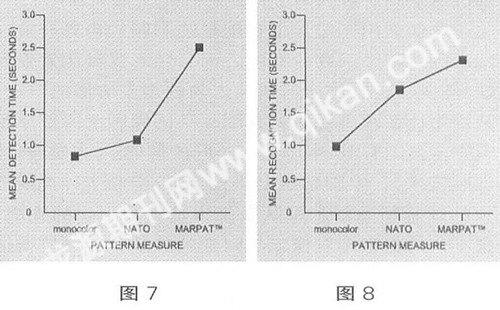

通常我們衡量迷彩服的好壞是通過肉眼觀察被測物體有效使用距離和辨認(rèn)時(shí)間來衡量。所測有效距離越短,辨認(rèn)所用時(shí)間越長則說明迷彩的使用效果越好,打個(gè)簡單的比方,同樣是穿著迷彩服,一種在20米左右便無法辨別和一個(gè)在5米左右就無法辨別的迷彩服我們馬上就能得出結(jié)論,5米的迷彩使用效果是最好的,因?yàn)?在肉眼所觀察的有效范圍內(nèi),目標(biāo)離觀察者越近越容易被發(fā)現(xiàn),這是常識,但是當(dāng)一個(gè)身穿迷彩服的人站在離觀察者咫尺距離都無法辨認(rèn),那就很能說明問題了。當(dāng)然辨認(rèn)時(shí)間也是同樣的道理,圖7,8就是三種迷彩的使用效果的測評數(shù)據(jù)。

圖7,8縱軸表示平均偵察時(shí)間和平均辨認(rèn)時(shí)間,橫軸表示不同圖案。顯而易見,各項(xiàng)數(shù)據(jù)均表明“數(shù)碼迷彩”在偽裝效果上的優(yōu)勢。

四迷彩服未來發(fā)展的方向

從對于自然環(huán)境的簡單模仿到對環(huán)境色彩的理性分析,迷彩服在將來的的設(shè)計(jì)、研究中大量地使用新技術(shù)和新材料科技將是大勢所趨。

文中提到的“數(shù)碼迷彩”的設(shè)計(jì)只是一個(gè)對視覺原理和電子科技研究成果的使用。我們可以大膽地假設(shè),如果今后的迷彩服都是由一種更小的感光材料做成,當(dāng)著裝者所處的環(huán)境變化時(shí),衣服上的感光元也開始計(jì)算新的環(huán)境的色彩特征,從而變化出和環(huán)境相匹配的迷彩偽裝,原理就像變色龍一樣,這樣軍人不光不需要因?yàn)閼?zhàn)場的變化而更換新的迷彩服,同時(shí),還為國家節(jié)省大筆軍費(fèi)支出。而且,這種迷彩對環(huán)境的識別能力更高更準(zhǔn)確更加科學(xué),從而大大提高軍隊(duì)實(shí)力。

迷彩服的設(shè)計(jì)和研究是面對更加殘酷的戰(zhàn)場需要,隨著時(shí)代的進(jìn)步和科技的日新月異,它在今后的發(fā)展空間將更加廣闊。

(作者單位:廈門理工學(xué)院設(shè)計(jì)藝術(shù)系)

責(zé)任編輯:楊建