糧食生產效益的調查與分析

武 迪

農業是國民經濟發展的基礎,糧食是基礎的基礎。糧食生產是關系到人類生存與發展的一個永恒主題。我國歷來都高度重視糧食生產,特別是近幾年,黨中央、國務院連續六年下發一號文件,提出要穩定糧食生產,保證國家糧食安全。

一、基本情況

河南省是全國第一農業大省,第一產糧大省。駐馬店市是傳統的農業大市。該市地處黃淮平原,下轄九縣一區,全市總人口848萬人,其中農業人口613萬人,是全國重要的糧食生產基地。全市耕地面積1239萬畝,農村人均耕地面積2.02畝。常年糧食產量120億斤以上,占河南省的八分之一,其中小麥產量占河南省的近七分之一。正陽縣全年糧食種植面積202萬畝,其中小麥160萬畝,平均畝產419公斤。西平縣全年糧食種植面積199.08萬畝,其中小麥97萬畝,平均畝產484.1公斤,這兩個縣都是全國糧食生產百強縣,對駐馬店市糧食生產具有很大的支撐作用。

二、調研結果

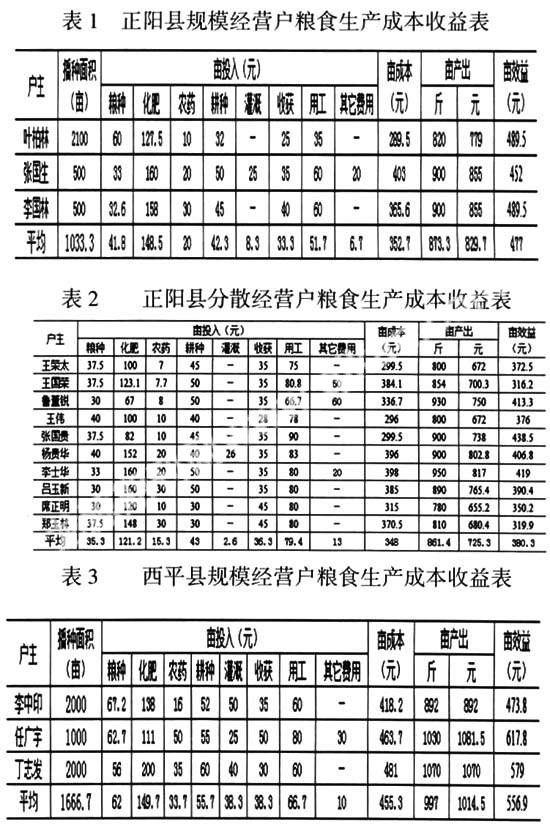

正陽縣與西平縣各選取3戶糧食生產規模經營戶(小麥播種面積500畝以上),10戶分散經營戶(小麥播種面積均在20畝以下),同一個縣內無論規模經營戶或是分散經營戶,其耕地的質量、氣候條件均相近,耕作水平基本相同。以2009年小麥生產為例,種糧農戶種植小麥每畝糧種、化肥、農藥及耕種、灌溉、收獲時的花費,并按照當地平均一個工時30元的標準計算了每畝耕地的用工花費。通過對數據的匯總與換算,得出正陽縣、西平縣規模及分散經營農戶糧食生產成本收益的主要情況。見表1、2、3、4。

表中需要說明的:一是所調查的20戶分散經營農戶種植面積最大的是18.5畝,最小的僅4.5畝,平均每戶耕種規模10.5畝,所以表中不再一一列出;二是當地種植小麥的機械化程度很高,據農機部門統計機械化率達到90%,所以耕種和收獲都是機械化,其耕種和收獲投入均是付給農機所有者的凈支出;三是其他費用包括運輸、秸稈還田和糧食翻曬的投入;四是由于正陽縣降雨充沛,加上農民沒有灌溉小麥的習慣,所以大部分農戶沒有灌溉支出;而西平縣種植小麥水平明顯高于正陽,大部分農戶都對小麥澆了豐產水;五是畝產值是按照農民畝收獲小麥的產量乘以實際銷售價格得出的,由于小麥品質不同,價格也有較大差異。

通過對調查數據的比較與分析我們可以得出以下兩個重要結論:

(一)無論是種糧大戶或是分散經營戶,其種糧的收益都很低。

通過四張表中畝效益一欄我們可以看到,正陽縣糧食生產大戶種植小麥的畝均收益為477元,西平縣為556.9元,而分散經營戶的收益更低,正陽縣為380.3元,西平縣為300.4元。由此我們可以看出,無論是規模種植大戶還是分散經營農戶,種植一季小麥每畝地所獲得的收益都是很低的。另外,畝收益較高的規模種植大戶如果扣除每畝土地260~460元不等的土地租金,那么種糧大戶每畝地得到的凈收益也只有100~200元。據當地農民介紹,駐馬店市農民的種植習慣是夏季小麥,秋季玉米,玉米的收益與小麥基本相同。如果按照該市農民人均耕地2.02畝全部種上糧食,則一畝地年平均收益僅有700元左右,農民辛苦耕種一年所獲得的收入也只有1400元左右。據統計資料顯示,去年駐馬店市農民人均純收入為3900元,說明農民依靠種糧所得的收入不到總收入的三分之一。由此我們可以看出如今種糧在農民收入中所占的比重已經很小,農民更多的收入還要依靠多種經營以及外出打工來獲得。

(二)在當前同等耕種水平下,規模種植效益比分散種植效益更高。

通過四張表的平均畝效益對比我們可以十分明顯地看到,正陽縣種糧大戶平均畝效益比分散種植戶平均畝效益高出96.7元,而西平縣種糧大戶的平均畝效益更是比分散種植戶高出256.5元。通過表1與表2對比,表3與表4對比,可以明顯地看出,這種收益差距主要體現在以下兩個方面:一是用工成本的下降。正陽縣每畝地的用工成本規模經營戶比分散經營戶節省27.7元,而西平更是節省了113.2元。二是小麥品質的提高。正陽縣規模經營戶平均每斤小麥的售價是0.95元,而分散經營戶的價格是0.85元,每斤相差0.1元;西平縣則分別是1.02元和0.91元,每斤相差0.11元。價格的差異主要體現在小麥的品質上。分散經營的農戶小麥品種亂雜,難以在市場上賣上好價。而規模經營戶由于實行了統一良種,種植的是優質小麥,單收單存,大部分作為訂單小麥被企業收走。而西平縣的規模種植戶則全部作為良種銷售給了種子公司。由此可以得出結論,規模種植不但節約人工,節約投入,而且有利于區域化、良種化、規范化種植,提高產出效益,這實際上就是農業生產的規模效益。

三、政策建議

從以上調查中得出的結論,就穩定提高糧食產量,確保國家糧食安全問題,提出以下兩點建議:

(一)國家應繼續加大對種糧農民的補貼力度,進一步提高糧食價格。

農民是糧食生產的主體,要想保證糧食的充分供給,保證國家糧食安全,就必須充分調動農民的種糧積極性。近幾年,國家加大了對種糧農民的補貼力度,相繼出臺了糧食直補、綜合補貼、良種補貼、農機補貼等一系列補貼政策,實行了糧食最低保護價收購政策,且收購價格逐年提高,但從調查情況看,補貼力度仍較小,糧食價格仍然偏低。2009年駐馬店市種糧農民每畝獲得國家的補貼平均為82.84元,加上種糧收入每畝年凈收入還不到800元,僅相當于一個農民工一月的打工收入。小麥的收購價格以三級白麥為例,去年為每斤0.77元,今年提高到0.87元,每斤增加0.1元,今年全市小麥的平均單產是845斤,則每畝也僅增加84.5元。況且近幾年農業生產資料的價格不斷上漲,抵消了國家補貼和糧食價格上漲帶來的收益。駐馬店市政府制訂的小康規劃是到2020年農民人均純收入達到8000元。該市已連續六年取得糧食豐收,糧食產量的年均增速為1%~3%。由此可以看出,盡管糧食連年豐收,農民僅靠種糧難以實現收入的大幅度提高,也難以實現小康目標。因此,要確保國家糧食安全,就必須進一步加大對種糧農民的補貼力度,必須大幅度提高糧食收購價格,真正讓農民種糧不吃虧、得實惠。

(二)鼓勵農民將土地流轉給種糧能手,實現規模經營。

實行土地適度規模經營,不但有利于各生產要素的最佳配置,提高種植效益,而且有利于農業的區域化、規模化、專業化生產,是發展現代農業的必然要求。但是目前農民的經營規模普遍較小,駐馬店市戶均經營土地只有10.5畝。盡管近幾年土地流轉在一些地方已開始進行,但規模還太小。據該市農業局統計,2008年農村土地流轉面積僅有444748畝,占承包耕地面積的3.69%,涉及農戶96987戶,占農戶總數的3.17%。各級政府應該出臺政策,引導、鼓勵農民加速土地流轉,使土地逐步向種田能手集中,實現規模經營。這樣,既可以確保國家糧食安全,又可以增加農民收入,同時還可以為我國工業化、城鎮化源源不斷地提供人力支持,真正實現城鄉統籌、良性互動。

(作者單位 湖南大學國際經濟與貿易學院)