聯想:用多元化復盤

無 墨

從最開始的“技工貿”和“貿工技”之爭,到多元化延伸,再到回歸PC核心業務,如今再次提及多元化戰略,聯想走了一個循環。

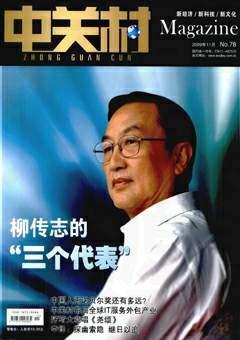

2009年9月8日,中國泛海控股集團以27.55億人民幣從代表國資的中科院手中授讓聯想控股29%的股權,成為第三大股東,柳傳志取代曾茂朝成為聯想控股新一任董事長。

聯想控股的戰略隨即開始重大調整,在現有聯想投資和弘毅投資的基礎上,推出直接投資,重點關注清潔能源及環保、新材料、高科技、金融服務,以及與內需相關的行業等五個領域。

根據聯想控股的公開披露,聯想控股目前涉及IT、投資、地產三大行業,下屬聯想集團、神州數碼兩家市值百億的香港上市公司和聯想投資、弘毅投資兩家投資公司,以及計劃于2010年正式登陸A股的房地產公司融科智地。

從最開始的“技工貿”和“貿工技”之爭,到多元化延伸,再到回歸PC核心業務,如今再次提及多元化戰略,聯想走了一個循環。

多元化激進

從2000年到現在,一向“撒土、夯實;再撒土,再夯實”的柳氏聯想,已經遭受了互聯網、IT服務、手機等業務多元化的挫折和困頓。

是時,聯想選擇了三個與IT相關的行業:互聯網、IT服務、手機業務。當時,市場對于聯想多元化策略頗多贊同。

在互聯網領域,2000年8月,聯想入股贏時通,取得其40%的股權;2000年12月,聯想與新東方合作,成立新東方教育在線;2001年6月,經過了一年半的談判,聯想集團與美國AOL時代華納集團的全資子公司美國在線AOL簽訂了合資協議:聯想與號稱創造了互聯網最成功商業模式的AOL各出資1億美元,基于FM365組建合資公司。在IT服務領域,聯想于2002年先后完成3次并購。2002年3月,聯想以5500萬港元收購漢普咨詢51%的股權;4月,聯想以2333萬元收購智軟計算機開發有限公司;12月,聯想以6000萬股收購中望系統有限服務公司。在手機業務領域,聯想于2002年投入9000萬,與廈華電子股份有限公司合資成立了聯想移動通信公司。

在隨后的3年里,聯想總共投資超過12.5億港元,其中投資于互聯網業務超過10億港元,投資手機與IT服務業的分別為1.5億港元和1億港元。

但3年多元化之路,并沒有讓聯想脫胎換骨成營收達600億人民幣的企業,2003年財年,聯想營收僅為200多億元。而在互聯網業務領域,由于互聯網泡沫的崩盤,聯想全線撤身互聯網;2004年,聯想新戰略發布,手機成為次于PC主業的業務;此后不久,聯想將IT服務業中的一部分打包給亞信科技。

多元化受挫,讓楊元慶認識到,PC業務才是聯想的主業,是聯想源源不斷的利潤來源。因此,在聯想的新戰略中,聯想堅持做大PC主業。

但是時,國內市場已趨于平穩,還要面臨戴爾、惠普以及方正、同方等國內外競爭對手的圍追堵截,聯想要做大PC主業,唯有拓展新的市場空間,把聯想PC銷往國外,走國際化路線。

時至今日,聯想已經是全球第四大PC廠商,位列惠普、戴爾、宏基之后。IT領域全球調查機構IDC的數據顯示,按出貨量計算,聯想在全球的市場份額為7.9%,第三名宏基的市場份額為9.9%。市場研究機構Gartner的數據顯示,聯想在前五大PC廠商中出貨量增速最慢,為14.2%,低于PC行業16%的平均增長速度。因此,增加市場份額和提高排名,對聯想是個不小的課題。對此,楊元慶近日對外界稱,聯想會進一步做像服務器、工作站這樣的業務,這可以被看成是聯想圍繞PC業務的多元化發展。楊元慶間接解釋了此次多元化與之前的區別。

事實上,聯想集團當初的多元化并非真正的多元化,其先后做過的無論軟件、硬件、服務、金融、咨詢,都是在IT的圈子里打轉。這就失去了多元化戰略分散投資、分散風險的意義。

柳傳志也對媒體表示過,“聯想集團的多元化與聯想控股的多元化有著本質的區別。聯想集團的多元化失敗,主要是因為對資源的配置出現了問題,而在聯想控股中,有專門的部門對資源進行調配。”

在一系列投資行動之后,聯想控股已經成為中國最有實力的公司之一,在其旗下,IT、分銷、房地產、物流、餐飲、汽車配件、風投等等都呈現出不錯的勢頭。而且,各個業務基本都成為各個領域中的績優股。

多元化教訓

必須承認,美國GE和香港李嘉誠多元化的時代背景已不復存在,他們的成功不可復制。在國際市場競爭越來越激烈的今天,身處世界IT市場競爭主戰場的聯想,必須正視未來企業間的競爭將由單純生產制造的競爭轉化為整個產業鏈上的競爭。在這個過程中,具有專利優勢和服務品質的企業將樹立和壯大自己的品牌,處于價值鏈的頂端。

亨利·福特曾說過這么一句話:“與其把資金用于投資,不如直接用于服務”,而這又正是直接經濟的理念。顯然,從老福特的觀點出發,聯想控股支持聯想集團的產品開發、融合比用于房地產與再生能源等項目更有吸引力。但柳傳志的理念顯然與老福特的觀點并不一致。

從這個角度看,柳傳志效仿的不應是李嘉誠,而應是施振榮。2006年末,中國臺灣的PC巨頭Acer首次在筆記本業務上趕超聯想。2007年,Acer擊敗聯想晉級行業第三,并通過并購美國第四大PC廠商Gateway和西歐第四大臺式機銷售商和第六大筆記本電腦銷售商Packard Bell,使其地位進一步鞏固,并揚言要向第二位的戴爾發起沖擊。

從現實看,中國企業在多元化道路上有著太多的教訓,聚焦于核心競爭力必須成為中國企業的頭等大事。倒在多元化大旗下的史玉柱在重新站起后,曾深有感觸地說:“現在民企幾乎無一避免走多元化之路,一做大就多元化,但往往三五年就完蛋,我就這樣完蛋過一次。”

多元化面對的挑戰很多,姜汝祥博士在《差距》一書中指出:多元化本質上是對人類能力的一個挑戰,專業化是普遍,是一般,多元化是特殊,特殊的道路只有那些具有優異制度結構與特殊才能的企業才能做到,一般的規模是諾基亞道路——賣掉一切不想做的,專注于想做的,并且通過出賣過時的核心產業而獲得足夠的財政支持。

杰克·韋爾奇也強調:“戰略本身是紙面的東西,戰略只是最開始的第一步,最后還是要通過競爭,競爭的結果是最終的結果,也是最終的要點”。

柳傳志在總結聯想多元化失敗時也曾講過:“當時我們在業務推展上有足夠的資金支持,業務骨干力量基本還是夠,現在看明白了,當時主要缺的是第一把手楊元慶精力資源的不夠。”

更本質一點講,多元化面對的最殘酷的挑戰還不僅僅是企業家的能力,還有著時間的考驗,或者說是傳承的挑戰。聯想要做一個百年企業,即使柳傳志有這個能力來搞多元化,那么后柳傳志時代呢?

在多元化道路上,中國企業的教訓太多,聚焦于核心競爭力必須成為中國企業的頭等大事。對于多元化,至今很多企業家仍心有余悸。“雞蛋不要放在一個籃子里”,曾一度成為企業多元化的哲理,盡管很多企業都不適合多元化。打一槍換一個地方,最后由“四面出擊”變成了“四面楚歌”的企業不在少數。這也是中國企業做不大、缺乏核心競爭力的重要原因。

多元化重飛

回首早年創業,柳傳志說那時不排除“賭”的成分,經常把雞蛋放在一個籃子里“賭”,雖然也被人騙,總的結果是贏。如今,聯想在業務拓展上總顯得優柔寡斷,該“插足”的領域都進入了,卻是難見碩果。無怪乎楊元慶自問:“為什么聯想不再如狼似虎?”多元化、國際化、高科技,聯想還“賭”得起嗎?

關于“賭”,柳傳志這么看,俗話說光腳的不怕穿鞋的,本來我就光腳,“賭”輸了也就輸了。今天,家大業大了,還像以前那樣冒冒失失地去“賭”,對投資人,對企業,都是不負責任。我們的要求是,在聯想,50%的業務穩如磐石,30%的業務比較穩,剩下的那20%可以去“賭”,去玩命。敢“賭”就是有激情?不一定。還是那句話,撒上一把土,踩實了再跑,要不然腿上帶著兩腳泥再折返回來,損失會更大。

25歲的聯想不做大事不行,上市之后有投資人的直接壓力,投資人看重利潤,看重增長,要求你持續不斷地增長,這是一種非常正常、健康的壓力。作為上市公司,只是規模大不行,關鍵要有充裕的利潤回報,聯想做到了。

國際化、多元化是聯想一定要走的兩條路,現在折返回來,后退一步,專心于二元化或者說專業化,只是階段性的調整,絕非長遠戰略。業務專注的同時,組織架構、管理能力調和到最優狀態,下一步還是要考慮清楚未來怎么辦,否則,聯想員工也會感到迷茫。

國際化并行

1988年,IBM全球代理商大會上,穿著一件舊西裝的柳傳志坐在最后一排,看著坐在前排演講的周煒焜,柳傳志當時心里想:什么時候能像IBM這樣,做成一家有全球性品牌影響力的公司,我就滿足了。

那時候,聯想還很小,柳傳志想做IBM的代理,卻最終被IBM拒之門外。柳傳志退而求其次,代理AST。直到1994年,聯想集團才有了聯想自己的品牌電腦,1997年,聯想做到了本土市場第一,成為中國本土第一品牌。同年,柳傳志率隊去中國臺灣考察,會晤了當時的宏基集團總裁施振榮,但這次的臺灣之行,卻最后讓聯想撤回了當時為國際化所準備的全部人馬。就在那一年,宏基集團收購了德州儀器公司的個人電腦子公司。但由于難以在美國建立龐大的分銷網絡,該公司被迫將重點重新轉向了歐洲。顯然,施振榮當時的慘淡處境無疑讓柳傳志深受觸動。

從那時起,柳傳志創立的聯想集團再次思考聯想品牌國際化的問題,但直到收購IBM為止,聯想國際化都沒有找到突破口。

到2001年,聯想美國公司成立止,聯想在國外擁有7家分公司,1家物流中心和100多家海外營銷渠道。然而與松下、三星等跨國公司比較,聯想還相差甚遠。按照普遍認可的標準,一家國際化公司總收入的20%以上應該來自國外,而聯想海外分公司的收入在聯想總收入中所占的比重僅為3%左右,而且主要是一些零部件,還不是品牌產品、最終產品。顯然,這樣的業績和國際化程度不能令柳傳志、楊元慶等決策層和股東們滿意。這才有了后來聯想搭乘奧運“TOP”這趟國際化快車的重大事件發生。

2004年3月26日,國際奧委會在北京宣布,聯想成為第六期國際奧委會的全球合作伙伴(簡稱TOP),它是本期TOP的第11個也是最后一個加入者。從而使聯想作為奧運會頂級贊助商與可口可樂、源迅公司、通用電氣、美國恒康人壽保險、柯達、麥當勞、松下電器、三星電子、斯沃琪集團、威士國際組織10家公司站在了同一個高度上。由于奧運會頂級贊助商可以在200個以上的國家和地區展開市場營銷,所以能夠較快地提高品牌的知名度和美譽度。可以說成為TOP是企業國際化的一趟快速列車。聯想正是在這種思想的指導下,抓住北京成功申辦2008年奧運會和IBM退出TOP的契機,成功擠身于奧運會頂級贊助商之列。

雖然作為奧運會頂級贊助商可以在200個以上的國家和地區展開市場營銷,但這要求企業必須擁有足夠廣泛的營銷網絡,才能很好地利用頂級贊助商的權利,否則就是一種資源浪費,僅僅獲得很少的短期效益甚至可能血本無歸,如在1996年亞特蘭大奧運會上,花費了60萬美元“入場費”的伊利、昂立一號、天磁磁化杯三家中國企業一樣。

而聯想集團僅僅依靠現有的海外分公司,顯然沒有足夠的力量在全球200多個國家進行營銷活動,無法滿足聯想國際化的需要。如果選擇自己建立一個全新的全球營銷網絡,聯想既無這方面的人才儲備,同樣也需要耗費大量的資金和時間。即使建立起來了,也不可能在短期內取得良好的業績。因此,走國際并購的道路,不失為聯想建立全球營銷網絡的捷徑。因此,面對IBM遞送的“秋波”,聯想集團經過全方位的論證和艱苦的談判,終于達成了收購IBM全球PC業務的協議。自此,聯想集團終于在成為TOP后,邁出了國際化的實質性步伐。