高職模具設計與制造專業人才培養模式的創新與實踐

盛定高 劉永利

摘要:淮安信息職業技術學院按照“六化”的專業建設思路,把“四個嵌入”作為專業改革的重點,構建了校企共育、工學結合的人才培養模式,實現了深層次良性互動、雙贏發展的校企合作人才培養機制,把“三創”教育作為人才培養工作中的重要一環,構建了“通專結合”的人才培養目標,推進了全人教育,探索出高職院校模具設計與制造專業人才培養的新途徑。

關鍵詞:高職;模具設計與制造專業;人才培養模式;通專結合

淮安信息職業技術學院自2001年晉升為高職院校以來,在辦學條件、師資力量、辦學規模、教學質量、學院管理等諸多方面得到了快速、健康、穩定的跨越式發展。幾年來,對模具設計與制造專業的人才培養模式進行了大膽的改革,并在實踐中探索出符合高職院校教育特點的人才培養模式,具有一定的引領和示范作用。

構建校企共育、工學

結合的人才培養模式

從高職教育辦學規律出發,根據學生專業技能的形成與認知特點,堅持高等性與職業性的統一,積極探索高素質技能型專門人才的培養途徑,以“校廠一體、產教并舉、工學結合”為依托,按照實訓條件企業化、教學情境職場化、教師隊伍雙師化、教學內容項目化、教學過程流程化和教學成果產品化等“六化”的專業建設思路,把企業培訓內容嵌入課程教學內容、行業標準嵌入教學大綱、認證項目嵌入人才培養方案和企業文化嵌入校內教育環境等“四個嵌入”作為專業改革的重點,實施了校企共育、工學結合高技能人才培養模式。在教學方法上,采用了崗位基礎知識和技能單元以課題形式進行項目化教學,實現了理論實踐一體化,崗位特定知識技能單元以產品形式進行工作過程為導向的項目化教學,實現了“教、學、做”合一。在教學模式上,在一年級實行學校教—企業看—校內實訓基地練;二年級實行學校教—學校練—企業練—工學結合校內練;三年級實行學校教—企業練—頂崗實習校外練。確立了“依托崗位定方案,依托基地訓技能”的辦學理念,形成了模具設計與制造專業的辦學特色。

實現了深層次良性互動、雙贏發展的校企合作人才培養機制

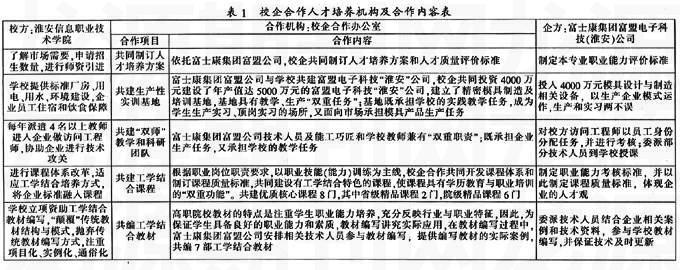

深層次校企合作是高技能人才培養模式的重要基礎和平臺。通過“引廠入校、融企于校”,充分利用富士康集團富盟電子科技公司人才、技術和設備的優勢,聘請企業技術人員和能工巧匠做兼職教師,教師到企業掛職鍛煉,企校共同進行企業的技術革新和新產品研發,學生到企業頂崗實習,學校為企業培訓員工,教師與企業技術人員合作,建設優質課程,編寫“工學結合”教材。實現了“引企入校,課程嵌入,校企共建,人才互動,互利互惠”的校企合作機制,達到專業共建、人才共育和校企互利的目的。校企合作人才培養機構及合作內容如表1。

把“三創”教育作為人才培養工作的重要一環

我們注重抓好“三創”教育(創造教育、創新教育、創業教育),把“三創”教育作為制定專業人才培養規格、課程設置、校內外實訓基地建設、人才培養模式等的重要因素列入考慮之中,強化了對學生創新能力的培養。確立了創新人才培養的總體思路:以“三創”人才必需的知識、能力和素質為培養主線,以理論教學、實踐訓練、自主研學和網絡助學為主要載體,以理論與實踐相結合、課堂與社會相結合、講授與探研相結合、課內與課外相結合、傳統手段與網絡多媒體相結合的課程類型為依托,以基礎技能訓練、綜合技能訓練、工程項目訓練和專題研究訓練等實踐教學環節為保障,使課內外教學活動都能成為學生探求新知的場所,形成了學院創新人才培養體系的基本框架。支持和鼓勵教師到企業參加科技實踐活動,幫助企業攻克技術難關,為地方經濟發展服務。積極探索課堂教學改革,通過采用項目式、驅動式、“教、學、做一體化”等教學方法,讓學生在實踐中學,在實踐中創,走出課本、走出課堂、走出學校,貼近生產、貼近高科技,使學生既學到真實創新的本領,又服務了社會。

我院成立了大學生創業中心、學生科技創新協會,同時組建了“機器人”、“工業數學”等10多個由專職教師指導的不同學科的學生興趣小組,積極開展第二課堂活動,取得了可喜的成績。截止到2008年底,學生在國家、省、市組織的各類比賽中獲國家級一等獎10項、二等獎14項、三等獎8項;獲省級一等獎18項、二等獎20項、三等獎15項;獲市級一等獎23項、二等獎18項、三等獎5項。目前,模具設計與制造專業的畢業生供不應求,深受用人單位和社會各界的好評。

推進了全人教育,構建了“通專結合”的人才培養目標

全人教育是實現人的全面發展的教育,它是一種能促進人身心和諧發展的有效途徑。我們將通用類課程按照通識教育的內涵進行整合,促進了知識的統一,貼近了學生和社會的實際,減輕了學生的學習負擔,提高了學習效果;將專業技術課程和專業實踐課程按照綜合化的方式進行整合,既重視挖掘原有課程中的通識教育內容,同時也注意貫徹“通專結合”的原則,除了實現專業教學目標外,還注重培養了學生人際溝通協調能力與團隊合作精神,將通識教育全方位滲透到專業教育中,構建了“通專結合”的人才培養新目標。

形成具有高職教育特色的產學研合作教育的良性循環機制

教師的教學水平和實踐能力以及校內外實訓基地建設水平是辦好高等職業教育的關鍵。我院非常重視這兩方面的工作,現已突破了現有體制,按照市場配置資源,組建了由行業知名專家、大學名師、企業技術能手和學院專業帶頭人組成的專業建設領軍團隊;校企融合,創新“雙師素質”教師的培養、使用和激勵機制,建立“雙師素質”專業教師持續培養的良性機制,充分發揮富士康集團富盟電子科技公司的人才優勢,用好兼職教師;從企業技改、社會服務和教學改革等項目中遴選科研和技術服務課題,以“項目驅動”方式組建由企業工程技術人員、教師和學生組成的技術創新和服務團隊,開展技術研發和服務,提高教師的科研和技術服務能力和學生的創新能力。同時對學校原有的數控實訓中心和模具實訓中心在管理體制上進行了改革,成立淮安電子產品模具設計與制造公司,與富士康集團富盟電子科技公司一起實施“前校后廠、校企合一”的辦學體制。淮安電子產品模具設計與制造公司設有生產部、技術部、設計部、采購部和財管部五個部門,各部門主要領導均由教師擔任,其他崗位可以由學生擔任。在管理方式上,按照現代企業運營方式進行管理,具有肩負著生產和實訓雙重功能,實現生產一條線和實習一條線兼容,做到生產和實習兩不誤。實習為生產帶來了效益,生產為學生實習創造了真實的職業環境,極大地提高了師資隊伍建設的步伐。其次,雙方以人力資源和設備資源為基礎。經省教育廳批準,組建了“江蘇省電子產品裝備制造工程技術研究開發中心”,雙方聯合承擔省市課題,有效地培育了教學和科研團隊的“雙師”素質。第三,實行專業教師到企業做“訪問工程師”制度。讓教師能夠經常接觸到企業的先進設備和先進技術,以便充實到教學內容中去,為教學改革提供了源頭活水。同時,教師參與企業科技研發項目,使企業成為學校科研項目的來源地,成為學校科研成果轉化為現實生產力的“孵化地”。到目前為止,教師與企業技術人員共同完成市級縱向課題2項、橫向課題3項、企業技改項目4項,探索出高等職業教育人才培養工作的新途徑,初步形成具有高等職業教育特色的產學研合作教育的良性循環機制。

參考文獻:

[1]姜大源.職業教育學研究新論[M].北京:教育科學出版社,2007.

[2]黃亞妮.高職教育校企合作模式的國際比較田[J].高教探索,2004,(4).

[3]石偉平,徐國慶.職業教育課程開發技術[M].上海:上海教育出版社,2006.

[4]中華人民共和國教育部高等教育司.全國高職高專教育產學研結合經驗交流會論文集[C].北京:高等教育出版社,2003.

[5]徐國慶.實踐導向職業教育課程研究:技術學范式[M].上海:上海教育出版社,2005.

[6]朱懿心,倪天祥,常小勇.堅持產學研合作培養應用性人才 探索校企零距離對接的新模式[J].中國高教研究,2004,(2).

[7]中華人民共和國教育部高等教育司,中國高教學會產學研合作教育分會.必由之路——高等職業教育產學研結合操作指南[M].北京:高等教育出版社,2004.

作者簡介:

盛定高(1967—),男,江蘇淮安人,碩士,淮安信息職業技術學院教務處長、副教授,主要從事現代制造技術的教學及管理工作。

劉永利(1966—),男,淮安信息職業技術學院教授,主要從事機械工程領域的教學和科研工作。