大調整 大發展 大提高

曾閱林 李志平 趙向華

摘要:改革開放30年來,江西職業教育經歷了“大調整,定位更加準確;大發展,規模不斷擴大;大提高,質量穩步上升”的三個時期。文章展示了江西應用技術職業學院改革開放30年來的發展歷程和所取得的成就。

關鍵詞:江西應用技術職業學院;調整;發展;提高

改革開放30年來,江西省緊跟社會發展需要,積極發展職業教育,在“大調整,定位更加準確;大發展,規模不斷擴大;大提高,質量穩步上升”的思想指導下,江西職業教育為江西省乃至全國的政治、經濟、文化發展培養了一批又一批人才。江西應用技術職業學院就是其中一個不斷發展的典范,其發展從一個側面展示了江西職業教育的發展歷程和取得的輝煌成就。

大調整,定位更加準確

十一屆三中全會以后,國家對教育管理體制進行了大幅度調整,許多高校改變了原來的隸屬關系。同時,經濟結構的不斷調整,引起人才需求的變化與人才層次的提高,不斷調整辦學定位以適應社會發展需要是職業教育主要特征之一。

(一)隸屬關系調整

為適應江西省地質事業發展的需要,1973年,江西省地質局根據省革委的文件精神籌建了江西省地質學校,隸屬于江西省地質局。當時的定位是為江西省社會主義革命和社會主義建設事業培養又紅又專的中等專業技術人才和輪訓在職干部、技術人才。由此可見,成立江西省地質學校的主要目的是為江西本省的社會主義革命和社會主義建設事業發展服務。

改革開放后,國家地質事業得到了很大發展,對地質類技術人才的需求不斷增加。國家地質總局為了加快地質類人才的培養,在征得有關部門的同意下,1979年將隸屬于江西省地質局的“江西地質學校”改變為隸屬于國家地質總局的“贛州地質學校”。這一調整,改變了學校原來的隸屬關系,消除了地質學校辦不長久的思想顧慮,擴大了社會服務面,增強了學校為祖國的地質事業和社會發展培養、培訓更多人才服務的信心和力量。

(二)辦學定位調整

高等教育中所謂的辦學定位就是要找準自己在高等教育體系中的位置,也就是要明確究竟要辦成什么樣的學校、培養什么樣的人才的問題。辦學定位主要通過培養什么類型的人才(專業設置)、培養什么層次的人才(學歷層次)等反映出來。在社會發展的不同時期,高等教育的辦學定位不斷調整。江西應用技術職業學院在不斷調整自身辦學定位的過程中謀求發展,隨著培養人才類型的不同,專業種類、專業結構不斷發生調整變化(見表1)。

培養目標的重大調整20世紀80年代末和90年代初,國家對地質勘探行業的產業結構進行了大幅度調整,各地勘單位對人才的需求發生了很大的變化。國家教委在“全國普通中等專業學校專業改革和發展工作會議”上提出:要改變中專學校只面向部門服務的狀況,中專教育要突破部門界限,與地方結合,擴大服務面,增強學校的辦學活力,增強適應性。據此,贛州地質學校經過一年多的調研和論證認為,原先的辦學定位由于專業性太強,單科性的地質學校與社會發展的實際需要不適應。于是,對學校進行了重新定位:不僅要為地礦行業的改革和發展服務,也要為地方經濟發展培養人才。確立了“立足地礦、面向社會,以市場經濟為導向,改造老專業、開設新專業”的辦學思路。學校于1993年分別向江西省教委、地質礦產部教育司提出更名申請,1994年10月獲地質礦產部批準,由“贛州地質學校”改名為“南方工業學校”。學校更名后,為適應社會需求,根據地礦工作和地方經濟發展的需要,及時調整專業結構,不僅改造了地質類老專業,如將地質調查與找礦專業拓展為礦產開發與管理專業,水工專業拓展為建設工程專業,還增加了其他非地質類專業,如計算機應用、電子技術應用等專業。從此,學校進入了一個繁榮發展的新時期。

升格更名隨著經濟發展,社會對人才受教育程度的要求出現了上移,原有的中專層次的人才難以滿足社會經濟、政治、文化發展的需要。如何培養更多高學歷的人才提上了學校的議事日程,一些辦學實力強的中等專業學校開始組建高職院校。《國務院辦公廳關于國務院授權省、自治區、直轄市人民政府審批設立高等職業學校有關問題的通知》指出:省、自治區、直轄市人民政府審批設立高等職業學校;如確有需要,可以少數符合條件的中等專業學校為基礎,組建高等職業學校。1996年6~7月,南方工業學校分別向江西省政府、地質礦產部教育司、江西省教委、贛州地區行署遞交了《關于申辦高職班的請示》,1996年與南方治金學院聯辦大專班;2000年、2001年,學校牢牢抓住國家大力發展高等教育、擴大招生規模的有利時機,與南方治金學院聯辦高職班,共招收了4個班; 2001年10月,學校申辦高職院校,2002年6月獲得批準,并將校名定為“江西應用技術職業學院”。學

校辦學層次的升格,為學院培養高層次人才奠定了基礎。

大發展,規模不斷擴大

改革開放初期,江西省的職業教育以中等職業教育為主,辦學規模小,辦學效率低,人才培養少。以1999年實行的高等教育大眾化為契機,江西省高等職業教育的規模不斷擴大;同時,中等職業教育在校生人數和招生人數也得到了很大的增長。

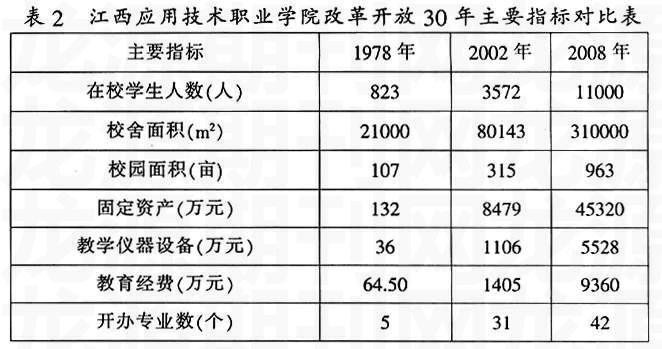

江西應用技術職業學院伴隨著江西省職業教育的發展而發展。江西地質學校1978年在校生數僅有823人,到2008年,江西應用技術職業學院在校生人數達到11000人;校園面積由1978年的107畝擴展到2008年的963畝;開辦的專業數從1978年的5個發展到2008年的42個。從1978年到2008年,學校的辦學規模實現了跨越式發展(見表2)。

從表2中可以看出,改革開放30年來,學院不論是軟件建設,還是硬件建設,都得到了加強。學院加大了投資建設力度,辦學規模擴大了,總體辦學實力也上了一個新臺階。

大提高,質量穩步上升

伴隨著高等職業教育規模的跨越式發展,如何提高教育教學質量成了教育工作者和社會關注的焦點。江西應用技術職業學院緊緊圍繞培養高級專門應用型人才這個中心,深入思考“什么是高級專門應用型人才,如何培養高級專門應用型人才”這個問題,人才培養質量上了一個新臺階。

積極探索高等職業教育規律。學院在“以服務為宗旨,以就業為導向,走產學研合作的道路”思想的指導下,探索出了適合本校的辦學指導方針:“技術+應用=職業”,即“以技術為核,以應用為基,以職業為本”。培養高級應用型人才必須以辦學模式的開放性、教學內容的實用性、能力訓練的崗位化為基礎,走理論與實踐緊密結合、教學與職業(崗位)“零距離”對接的道路。

努力創新人才培養模式。學院以行業(企業)為依托,堅持“校企共育”的人才培養模式。學校與行業(企業)共同確定人才培養規格、制定人才培養計劃、確定專業教學課程。學校承擔素質教育的任務,包括人文素質與專業素質;行業(企業)負責學生的專業技能訓練。

大力推動教育教學改革。不斷推進專業建設和課程改革是培養適應行業需要人才的重要前提。在全校教師的努力下,學院先后有5個專業被授予“江西省高等學校專科示范專業”;有2門課程《普通地質》、《電路分析基礎》被授予“國家精品課程”, 8門課程被授予“江西省普通高等學校省級優質課程”。近幾年,學生在江西省乃至全國大賽中頻頻獲獎;畢業生職業資格考證通過率98%以上,畢業生“雙證率”達98%;首次就業率超過91%,用人單位反饋畢業生工作稱職率達96%,優秀率大于82%。

江西應用技術職業學院改革開放30年來的發展歷程和所取得的成績是江西省職業教育發展的一個縮影。改革開放30年來,江西省高等職業教育的規模不斷擴大,高職院校從1983年的一所發展到2003年的37所,再到如今的46所,在校生人數達到23.4萬人。2004年至今,許多高職院校以高職高專院校人才培養工作水平評估為契機,在“以評促建、以評促管、評建結合、重在建設”的人才評估方針指導下,不斷加強自身建設,使辦學水平上了一個新臺階。江西省的職業教育,在經歷了大調整、大發展后,進入了一個更加重視內涵建設、更加注重質量提高的穩步發展時期。

參考文獻:

[1]九三學社江西省委員會課題組.江西高等職業教育分布狀況的調研報告[J].江西社會科學,2002,(3).

[2]許祖祿,王云蘭,等.建國后江西高職教育興盛過程及特征分析[J].職業技術教育,2006,(1).

[3]許祖祿.江西高職教育發展的現狀、問題及其對策分析[J].黑龍江教育(高教研究與評估), 2006,(Z1).

作者簡介:

曾閱林(1977—),男,江西贛州人,碩士,江西應用技術職業學院教師,研究方向為高等教育管理、職業教育。

李志平(1983—),男,江西于都人,江西應用技術職業學院助教,主要從事教育教學管理研究。

趙向華(1980—),女,河南許昌人,江西理工大學文法學院碩士研究生,主要從事馬克思主義理論和思想政治教育研究。

(本文責任編輯:楊在良)

(本欄責任編輯:洪雁)