新加坡中學生華語詞語使用情況調查①

郭 熙

(暨南大學華文學院 /海外華語研究中心,廣東,廣州 510610)

新加坡中學生華語詞語使用情況調查①

郭 熙

(暨南大學華文學院 /海外華語研究中心,廣東,廣州 510610)

新加坡;中學生;華語使用

本文嘗試把社會語言學和方言學研究方法結合起來,對新加坡中學生華語詞語使用情況進行調查,并分析相關數據,探討新加坡華語詞語使用現狀及其形成的原因。文章指出,新加坡華語詞語使用越來越趨同于中國普通話,但新加坡華語正處于十字路口。論文還以實際觀察作為參照,說明本項調查結果是語言使用現狀的真實反映。

一、緣起

新加坡華語問題已經有不少研究成果,主要有盧紹昌 (1985)、陳重瑜 (1993)、汪惠迪(1985,2000)、陸儉明 (1996)、李 臨 定(1997)、周清海 (1997,2007)、吳 英 成(2000,2008)、徐大明等 (1999)、王永炳(1990)等。這些論著大多圍繞新加坡華語本身進行研究,也有從社會語言學的角度展開的,如徐大明等 (1999)對新加坡語言狀況進行了大規模的調查。但從語言項目入手,系統研究語言使用的具體報告尚未見到。

另一方面,從現有的研究看,關于新加坡華語的前景有兩種截然不同的看法。一種是認為前景很好,論者從人口比例、華文媒體 (廣播電視、報紙、網絡)、語言的規范化等方面獲取數據支持;另一種則認為前景黯淡,論者從華文水平的降低、從人們的語言態度及認同態度等取得數據支持。在我們看來,一種關心語言前景的語言調查,除了語言態度等外,應該擴大范圍,關注未來語言使用者對一些基本語言項目的使用情況。因此,我們打算在這個方面作些嘗試。這些想法得到了不少同事、朋友的贊同和支持。

在反復討論的基礎上,我們確定對新加坡一個特定群體的華語基本詞匯的使用情況進行一次系統的調查。我們的調查主要集中在被調查人使用華語時對華語基本詞匯的運用情況,即他們用哪些詞,不用哪些詞。本項調查不是華語水平或能力的調查。我們希望由此推斷新加坡華語的實際狀況和前景,進而認識新加坡華語教學的性質,以便更有效地開展華文教學。

二、研究方法和調查內容

1.研究方法

詞匯調查有不同的研究角度和方法。方言學和社會語言學在相關的調查上各有千秋。方言學注重詞匯系統的調查,尤其是基本詞匯。但由于詞匯條目多,調查的對象通常非常有限,難以表現整體趨勢,而反映整體趨勢這一點對正在急劇變化的語言的研究來說卻又是非常重要的;社會語言學善于大規模調查,可以獲取大量的數據支持,但調查項目非常有限,難以反映詞匯系統的全貌。為了做到既能獲取大量數據,又能反映基本詞匯使用的狀況,我們嘗試把方言學和社會語言學的方法結合起來,即既考慮到詞匯的系統性,也考慮到不同的使用者,進行一次新的研究探索。

(1)對象的選擇

我們把調查對象限定在新加坡15~16歲的中四學生,他們在新加坡土生土長,華文水平優良。選擇這樣的調查對象主要是基于下述假設:調查對象接近或剛完成10年的華語教育,除上大學中文系外,大多沒有機會繼續提升華文水平,他們現階段的華文水平和對華語的使用習慣會長時間維持,而他們對華語的使用情況影響到下一代兒童成長中的華語環境,這或許可以反映出未來新加坡華語生活的基本走向①新加坡的小學教育為六年,中學教育為四至五年,經過四年的學習后,可參加由新加坡與英國劍橋大學所聯辦的中學劍橋普通教育證書 (普通水準)會考。通過劍橋普通教育證書 (普通水準)會考的中學生,可以報名申請進入初級學院修讀長達兩年的課程,也可到高級中學報名就讀長達三年的大學預科課程。。

(2)調查的方法

我們的調查采用一對一訪談與詞表調查相結合的方法。參加調查的人員為新加坡南洋理工大學國立教育學院中文系 2007年修讀 “新加坡華語特征”課程的學生和部分修讀 “華文教育語言學”課程的研究生。調查前,筆者和參加調查的同學共同設計調查方案,并多次進行討論。調查前我們還進行了調查培訓,進一步明確調查的目的和方法。調查中,采用調查人填寫調查表的方式,要求調查人同時記錄現場所觀察到的語言信息。

(3)調查范圍

我們根據新加坡教育部網站公布的中學名單進行排序,以隨機抽樣的方式,從中抽取出德明中學等41所學校,然后在每所學校尋找一名符合要求的調查對象——該校華文水平優秀的學生。優秀生的確定主要通過所在學校華文老師推薦。

2.調查內容

這次調查的華語基本單位為 1092個,其中既有詞,也有短語。說是華語基本單位,而不說是詞,是因為這 1092個不是具體的詞的個數,而是不同指稱形式 (詞語)所表達的概念,因此,實際調查的詞語要更多。例如,“出租汽車”有幾種指稱形式,如 “的士”“德士”“出租汽車”等,只要被調查人使用其中一個,就算使用了相應的華語詞語。

我們詞表選詞的原則是: (1)基本性,即選擇基本詞匯,因為它反映了語言的基本面貌;(2)常用性,因為不是常用的詞不能反映真實情況;(3)本地化,因為各地華語出現了自己的特征,如果按照普通話的詞匯去調查,就不能得出真實的調查結果。例如,“新元”,新加坡人常說 “坡幣”,如果只調查 “新元”,就不能得到準確的結果。為了實現上述原則,我們參照普通話基本詞匯表,盡可能充分考慮貼近新加坡的實際狀況,反復討論,最后才把調查內容確定下來。

這次調查的詞語涵蓋名詞、動詞、形容詞、數詞、量詞、代詞和副詞。考慮到新加坡的實際和實際調查的可操作性,沒有調查副詞、連詞、介詞和語氣詞。不調查這些詞主要基于以下兩個方面的考慮:(1)它們的意義非常抽象,非常虛,難以從意義上讓調查對象理解,難以詢問,會影響調查效果; (2)這些詞的使用多和結構相關,是功能詞,應該成為語法項目調查的內容。

由于新加坡科學領域的詞都用英語,這次也沒有進行調查。

三、調查結果

這次總共調查 41人,最后獲取有效統計數據的為 35人。

1.過半數對象共同使用的詞語

1092個調查單位中,被過半數調查對象(18人)共同使用的為 780個,占總數的 71.43%。其中:

(1)被全部調查對象 (35人)使用的詞語為 33個,占總數的 3.02%。具體詞語如下:

名詞:房間床電話飛機新娘前面后面旁邊對面

動詞:掉 (掉下來 )看 聽 吃 喝 吞 吹 拿摸搬 洗澡 (沖涼)剪 擦 開 關 包 死 下課學贏

未見其他類詞語。

(2)被 34個調查對象使用的詞語共 55個:

名詞:太陽月亮云海現在今天明天昨天雞蛋醋糖酒廚房錢巴剎鼻涕新郎上面下面東西

動詞:下雨咬 吸 曬 切 殺 買 (藥)賣 欠賺 浪費上課教講 (故事)下 (棋)輸 休息睡覺生病

形容詞:多少遠近好對錯難容易便宜熱冷/凍香

2.過半數以上調查對象都不使用的詞語

下面列出的是半數以上被調查人都不使用的詞語,其中每組前面的數字為具體人數 (例如,“34出虹 /出彩虹 摳”的意思是:有 34人不使用 “出虹 /出彩虹”和 “摳”):

34出虹 /出彩虹 摳

33牲口

32泔水 調羹 /小勺 大伯子 /大伯 小叔子 大姑子小姑子大舅子小舅子大姨子小姨子連襟妯娌 擰 (擰螺絲)

31銀河 /天河冰雹錫餡兒簸箕痰盂汽艇胳膊肘痂小伙子嬸母嚼掰

30鋁葷菜汗衫壇子頂針秤圖章胸脯胳肢窩唾沫姨母擰 (擰毛巾、擰臉)

29棗 桂圓 芽兒 梗兒 /莖 臺階 褥子 /床墊毯子錘子硯臺腳掌瘸子叔父姑夫姑母外祖父外祖母姨夫罩裹賒發瘧疾

28杏 早飯 午飯粉絲 (一種食物)襯衫 屋檐門檻爐子路費徽章光盤舅父丈人丈母

27霜早晨米飯作料席煙筒 /煙囪暖水瓶/熱水瓶縫紉機鉤子輪船膠水橡皮筋 /樹膠圈膠卷 /菲林 陡

26夜里向日葵橄欖晚飯郵局禿子捆渾餿咱們的

25大前年重陽 麥子 餛飩 素菜 冰激凌 /冰淇淋石灰 水泥 伯父 揭 (揭鍋蓋)打冷顫 稠咱們這會兒那會兒恰巧

24露水畜牲梅子核桃花兒豆腐乳蜂蜜靴子圍裙超市傳真哨子簫姑娘伯母侄子外甥 外甥女 裁 攙 (攙水)打鼾 擤鼻涕 稀 (稀粥)滑頭

23江領子院子墳鍋鏟砧板磚瓦信紙電郵 單身漢 祖父 /公公 /祖母 /婆婆 /嫂子 剁 鈍澀角

22陰天 大后年 磁石 /磁鐵 泥 氣味 桂花 大米藕柱子蚊帳煤鋸刀子郵票父親后母公公婆婆咽摟涮求饒攔截潮一家人家

21池塘 /水塘上午公牛 稻子荔枝 被子 竹子新元/坡幣鋼筆寡婦母親侄女里邊外邊城里捅掙留心

20沙子 土 玉米 韭菜 面條 芝麻油 手絹 /手帕 計算器 /計算機 梯子 炮仗 /爆竹 外行 (他是個外行)舅母 劈 攤 玩兒 /玩耍 稀 (稀疏)上下(十個上下)

19梅花桃烤面包 /土司運動鞋圍巾曬臺 /陽臺井縫兒/裂縫凳子柜子菜刀漆商店車站帆船疤啃摘拍馬

18糕 自來水 /龍喉水 /水喉水 上衣 口袋 小船本子鄉下刮風搓剝拌挑選遺失干活瀉肚一個 (西瓜)一對 (枕頭)

四、數據分析

詞語不被使用意味著它們將要退出新加坡華語的歷史舞臺。我們先看一下哪些詞語不被使用,然后對其中的原因作些分析。從根本上來說,一些華語詞語不再使用是因為社會生活的變更,同時也與新加坡的語言政策、英語的強勢和多元的語言環境有關。

從前面的調查結果可以看出,逐步退出使用范圍的詞語主要包括:

(1)農業社會詞語,例如:

牲口、畜牲、麥子、公牛、稻子、玉米。

顯然,這與新加坡不是農業社會有關。

(2)社會和親屬稱謂,例如:

伯父、伯母、侄子、侄女、外甥、外甥女、小叔子、小姑子、大舅子、小舅子、大姨子、小姨子。

在新加坡,社會關系越來越簡單。傳統的社會稱謂已經被“安娣”“安哥”①新加坡華語中的“安娣”來自英語的 Auntie,是對中年女性的稱呼,書面上有不同的寫法,如 “安梯、安替”等;“安哥”來自英語的 uncle,是對中年男子的稱呼。所取代。新加坡著名微型小說家希尼爾在其微型小說《姻親關系演變初探》中也通過文學手段勾勒了這種變化。事實上,社會稱謂的簡化現象也正在中國出現,值得社會語言學研究者關注。只是,中國的變化跟新加坡的變化明顯不同。

(3)一般家庭不再使用的事物。例如:

頂針、縫紉機、鋸、蚊帳、煤、簸箕、暖水瓶、熱水瓶、席、門檻、煙筒、煙囪、壇子、被子。

這應該是由于一般家庭不再使用,學習中不大學到,社會上用處不大形成的。

(4)一些表示細致動作的動詞。例如:

提、扛、端、舉、拎、捅、擰、啃、劈、摘、捆、搓、剝、拌 、摟、涮、剁、留心、咽、掙、賒、揭、餿、挑 選、遺 失、罩、裹、嚼、掰。

可以看出,上述動詞大多是細致反映動作的詞語,即通常所說的小詞。這或許從一個側面表明,中學生使用的華語更多的是學來的,而不是習得的,或許是回避策略所致。另一方面,這也可能跟學生自身的身份有關,或許是他們的生活不需要或者用不著這么細微區別的動詞?這一現象也可以從下面 (5)形容詞的使用得到證明。

(5)一些形容詞。例如:

鈍、澀、稀、稠、渾、陡。

新加坡中學生用得最多的形容詞是 “漂亮、好 ”和 “美 ”。

(6)傳統上表示時間的詞語。例如:

大后天、大前天、大前年。

不少人甚至連前天和后天都不用華語表達,分別說成 before yesterday和 after tomorrow。這或許是被調查者無法自由地進行短語擴展的反映。

(7)常用詞被英語取代。在新加坡,“新元/坡幣”被 “SD”取代,“尺子”被 ruler取代,“剪刀”被 scissors取代,錘子被 hummer取代。應該說,非常用詞也用英語取代并不奇怪,讓我們感到意外的是上述常用詞也改用英語。然而仔細想來,出現這種情況并不難理解,這里面可能有以下幾個因素:一是環境的影響,二是英語在新加坡強勢地位的影響,三是用來思維的語言已經英語化。這些方面我們會專門討論。

除了上述情況外,也有的是因為自然環境等不同而造成的,例如 “霜、冰雹、梅子、核桃、井、泥”等。

從語言發展變化的角度去觀察,我們當然關心一些詞語不再使用的原因,但同時我們也關心這些詞語不用后它們的替代方式。在新加坡,似乎都在遵循已有的以下一些規律:用“小詞”換“大詞”,例如那些有細微差別的動作動詞像 “扛、提、端、拎”等采用更大的形式 “拿”;用英語替換,如 “挑選”用 chose,“遺失”用 lost;或者用句法手段,例如 “掰”用“用手弄開”等。

從詞類來看,動詞和形容詞較少使用的情況比較突出。動詞是語言結構的核心部分,這么大比例的動詞在中學生中不再使用,不能不引起我們對新加坡華語前景的憂慮。

五、觀察結果對調查數據的支持

社會語言學的研究方法主要是調查和觀察,這兩種方法各有千秋。前者便于數據的搜集和統計,后者得到的資料更真實,但難以大規模展開。理想的方法是把二者結合起來。考慮到我們的調查采用的主要是訪談和問卷形式,有其局限性,為了保證調查結果的準確性,我們決定以實際觀察作為問卷調查的補充和參考。下面幾個方面的觀察從另一個側面證明我們的調查結果是可信的。

1.絕大多數調查人和被調查人屬于相近的年齡段

前面已經說過,我們的調查方案和問卷是和調查人一起討論制定的。這些調查人絕大多數是大三學生,他們對調查對象的語言狀況也相當熟悉,換句話說,參與調查的 40多人對所調查的語言現象有足夠的敏感度。事前的討論和事后總結都可以看到觀察結果和上述調查結果的大體一致。事實上,我們也通過和這些學生的一起討論,對這些大學生語言使用的實際情況有了一定程度的了解,而也正是通過他們,對中學生的實際情況有了基本的估計,這是我們問卷調查的前提和依據。

2.實地觀察到的語碼夾雜現象

中學生和大學生的語碼夾雜已經有了不少的研究成果,例如吳英成 (2010:38-45)。而我們將近 7個月的實地觀察和調查的實際情況基本一致,已有的研究報告和我們實地觀察到的語碼夾雜現象讓我們進一步確認調查結果是可信的。

3.當地華文報紙的銷量

上世紀 90年代后期,新加坡華文報紙的銷售量開始下降,而同期英文報紙讀者不斷上升。年輕一代華人不喜歡華文,不看華文書報,對本族文化沒有興趣 (陸建義,2008)。新加坡華文報刊的銷售量沒有看到最新的準確數據,一般認為是 18萬。以往的文獻或許可以作為參考,表1是 2002年~2006年新加坡華文報紙《聯合早報》和英文報紙《海峽時報》銷售量對照表。數據只到 2006年,按照實際推算,《聯合早報》目前應該低于 18萬了。

表1:《聯合早報》和《海峽時報》銷售量對照表 (2002~2006)(單位:份)

應該說,購買和閱讀華文報紙的人的確也不少,但據我們對一些報攤的觀察,購買者多為長者;對華文報紙閱讀者的觀察也是類似的結果。觀察中也看到一些年輕的讀者,但經證實基本上是來自中國的新移民、永久居民或來訪人員等。事實上,許多會華語的新加坡人幾乎是華文文盲,這一現象同樣影響了新加坡華語的使用。因此,從報紙的銷售情況大體上可以推測社會華語使用的狀況。

4.當地華語環境的缺失

在新加坡,除了牛車水和烏節路這兩個商業區,以及一些華人較多的地方 (如芽蘢和華人社區的巴剎)外,MRT(又稱地鐵)、公共汽車、車站以及其他一些公共場所,很少有漢字出現。這也促使年輕一代不說華語。筆者在新加坡遇到這樣一個事例:一個女大學生在學校的餐廳跟餐廳的女服務員說:“安替,請給我一粒 apple。”事后筆者問所教班級的同學,這是特例還是正常的使用,學生回答說這是常有的。筆者問“為什么不說請給我一個蘋果呢?是不會嗎?”學生回答說,“不是。”筆者再問原因,學生回答說:“因為我們看到的到處是英語,所以說話的時候第一反應是英語。因為那位服務員是說華語的,所以就出現了這種混用的情況。”持這種看法的人并非個別。

在和一些朋友的討論中,有朋友從華語電視頻道收視率受青少年喜歡的角度,指出華文在新加坡仍有美好的前景。而從我們的調查看,看華文頻道的青少年為數不少是事實,但不容忽視的另一個事實是,這些華文電視劇在播出時多配有英文字幕,這自然為他們收看提供了方便。也就是說,如果遇到聽不懂的情況,他們會通過字幕的英文來了解具體內容。很明顯,這種情況也有其雙重性:如果能夠通過華文頻道接收各種信息,以英文作為輔助,顯然有利于華語的學習;但若觀看者僅靠英文來理解,從語言使用的角度看,這種華語頻道作用不大。當然,從傳播華人文化的角度看,則另當別論。

各種現象和調查都表明,新加坡年輕一代的思維基本上是以英語進行,他們說的華語多是從英語翻譯過來的。這種現象已經非常明顯。媒體語言的歐化也越來越明顯。傳媒界的朋友告訴我,政府所有的新聞稿都是英語的,為了搶時間,華文媒體必須在很短的時間內翻譯出來,根本沒有足夠的時間去斟酌華語的表達方式。

六、問題討論

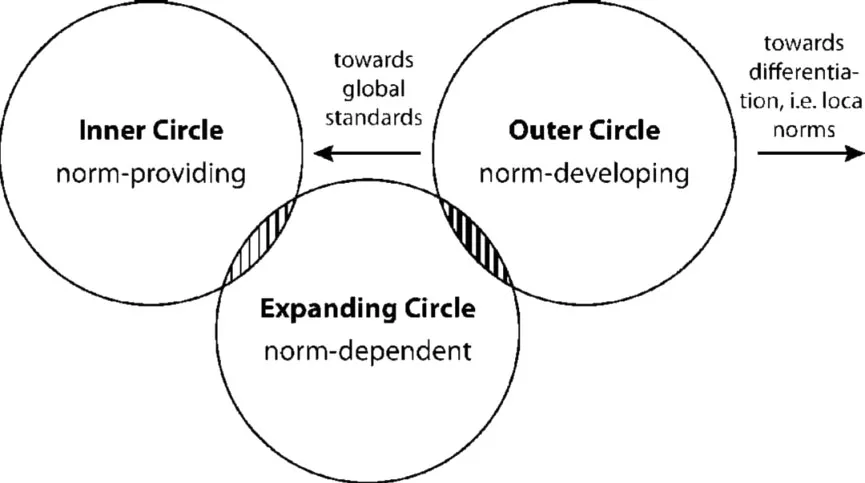

對新加坡中學生華語詞語使用調查的結果表明,新加坡華語詞匯在使用方面越來越趨同于中國普通話,這一結果也和吳英成 (2010:19)所說的新加坡語音向中國普通話靠攏相吻合。事物總是兩面的。這種向普通話靠攏的情況,如果這發生在中國,我們會說這是好現象,它說明了普通話推廣的成功。但對于新加坡來說,它的兩面性則非常突出:一方面,它表明了新加坡華語正在向普通話靠攏,另一方面,它也表明新加坡華語對規范確定的依賴性增強。按照以下 Kachru(Ee Ling Low,2010)的經典傳播模型 (圖 1),可以說,新加坡華語對規范的依賴正在增加。

圖1

上面已經討論過,新加坡華語詞匯使用量的減少與社會環境和發展有關。而種種跡象表明,隨著時間的推移,新加坡華語將不具再生能力,成為規范依賴型的語言,即正在第二語言化。或許也正是因為這一點,新加坡華語目前基本上是采用中國的標準,原來曾有自己標準的,也改為一律跟北京走 (郭熙,2002)。

應該說明的是,這里所說的第二語言化是從語言習得的角度來看的,并不是指現實情況下國家語言第二位上的第二語言化,因為從地位上看,新加坡的華語從新加坡建國起就是第二語言。我們之所以從應用的角度來觀察這些現象,不在于關注今天的使用者,我們的著眼點是將來。事實上,如果連這一代華文水平最優者都不使用華語,那么下一代必然失去華語的習得環境。由此我們想到了新加坡最近公布的小學生華語家庭只有 40%這一數據。2009年3月 17日,李光耀在為推行了 30年的常年講華語運動主持開幕式時,引述由教育部在小學一年級新生注冊時所做的調查結果,指出講華語的家庭自上世紀 90年代以來便一直在減少,如今只剩約 40%的家庭仍以華語作為主要用語,反之講英語的家庭卻從 1990年的 26%增至 60%(《聯合早報》,2009年 3月 18日)。這些數據跟我們的調查和觀察相吻合。面對官方的數據,新加坡華教界似乎不太相信。他們認為,這是許多家庭為了自己孩子在學校的學習而沒有如實填寫語言背景所致。然而,從社會語言學的角度看,如果真是家長有意掩蓋自己家庭的語言背景,其結果也同樣是值得憂慮的,因為它實際上反映出了社會的一種語言態度,反映出了拉波夫所說的“語言不安全感”(郭熙,1994:77)。

另一方面,我們必須說明的是,上述狀況在新加坡并非是整齊劃一的。這種非劃一性表現在以下幾個方面:

一是地域的不平衡。盡管新加坡面積不大,但不同地區在華語使用上是存在明顯差異的。例如,東部和西部就有不少差異。從社會語言學的角度看,這種地域上的差異實際上仍然是社會差異。近年來,隨著外國人口的增加,西部也在發生變化,例如在裕廊 (Jurong),華語使用的機會就正在增加。這和幾年前是不同的。

二是不同群體的不平衡。我們曾經討論過,新加坡有兩個華人社會 (郭熙,2008),一個是英語的華人社會,一個是華語的華人社會。在英語華人社會中,華語很少使用;在華語華人社會,華語使用比較多。不過,近年來情況也有一些變化,說英語的家庭開始重視華語,而同時,說華語的家庭則更重視英語。

三是華語使用場合的不平衡。不可否認的事實是,新加坡有很多人在使用華語。但我們更應該關心的是:(1)誰在使用華語; (2)他(她)在什么時候使用華語; (3)他 (她)在哪里使用華語;(4)跟誰使用華語; (5)說什么內容的時候使用華語; (6)為了什么目的使用華語。如果把這些因素考慮進來,我們就會發現,華語因為其特殊的地位,只能在特定的場合和環境中使用,它是一種受限語碼。

盡管我們的調查反映出新加坡華語前景不是很理想,但我們也從社會的發展中看到了華語振興的希望。

首先,政府更加重視華文教學了。近年來,新加坡政府采取了一系列推動華文教學的舉措,專門成立了華文教研中心,試圖針對新加坡的實際,制定出提高華文教學水平的方案,探討新加坡華文教學的獨特模式。中心主席胡以晨要把新加坡打造成華語作為第二語言的教學研究中心,新加坡國立教育學院更是要把自己打造成海外華文教學的重鎮 (中國新聞網,2010年 5月 4日)。整個新加坡社會華語的地位有提升的趨勢。

其次,新加坡華人社會開始重視華語了。2010年 5月,一則消息稱,新加坡教育部正研議小學六年級會考可能降低母語 (華語、馬來語和淡米爾語)占總成績的比重,這引起了社會的極大關注,人們擔心這會導致社會的華語程度日益衰落 (中國語言文字網,2008年 9月11日)。饒有興味的是,這次事件同時受到兩個華人社會的關注,這是以往所不曾有的,值得重視。

再次,大量中國來的移民、永久居民、學生和其他工作者也給新加坡華語使用帶來了活力,推動了新加坡華語的使用,也給華文教學和傳播帶來了新的面貌。

當然,所有這些,應該都是源自中國的影響力。因此,新加坡華語的未來更大程度上會取決于中國自身的發展。

七、結語

從新加坡中學生華語詞語使用的調查結果和對新加坡華人社會華語使用情況的觀察可以看出,新加坡的華語目前正處于十字路口。華語作為華人社會的一種資源,同時也作為政府或國家的資源,應該受到足夠的重視。努力采取措施,創造華語使用環境,推進華語學習,將是新加坡新時期的一個重要抉擇。

陳重瑜 1993 《華語研究論文集》,新加坡國立大學華語研究中心。

陳桂月 2004 《新加坡社會語言土壤下產生的非華文精英大學生語文問題》,第三屆中國社會語言學國際研討會論文。

陳松岑 徐大明 譚慧敏 2000 《新加坡華人的語言態度和語言使用情況的研究報告》,李如龍主編《東南亞華人語言研究》,北京語言文化大學出版社。

郭 熙 2002 《域內外漢語協調問題芻議》,《語言文字應用》第 3期。

— — 2004 《中國社會語言學》,浙江大學出版社。

— — 2008 《多語言文化背景下母語維持問題:新加坡個案》,《語言文字應用》第 4期。

雷東瑞 2009 《李光耀:華人父母應教孩子學好漢語》,《聯合早報》,3月 18日。

陸建義 2008 《一份厚重的華文報紙——新加坡 <聯合早報 >印象》,新華網,11月 24日。

盧紹昌 1984 《華語論集》,新加坡:金昌印務。

陸儉明 張楚浩 錢 萍 1996 《新加坡華語語法的特點》,新加坡《南大語言文化學報》第 1卷第 1期。

彭偉步 2007 《東南亞華文傳媒現狀》,數字電視中文網,8月 20日。

王永炳 1990 《新加坡學前兒童華語口語詞匯》,《世界漢語教學》第 3期。

汪惠迪 1999 《新加坡特有詞語詞典》,新加坡聯邦出版社。

吳英成 1991 《從新加坡華語句法實況調查討論華語句法規范化問題》,《語文建設通訊》 (香港)第 34期。

— — 2010 《漢語國際傳播:新加坡視角》,商務印書館。

吳元華 2004 《華語文在新加坡的現狀與前景》,新加坡:創意圈出版社。

佚 名12008 《李總理宣布 華文教研中心明年成立》,中國語言文字網,9月 11日。

佚 名22010 《新加坡擬降低華語占考試比重引爭議 總理將說明》,中國新聞網,5月 4日。

周清海 2002 《新加坡華語詞匯與語法》,新加坡:玲子傳媒私人有限公司。

Ee LingLow 2010 The acoustic reality of the Kachruvian circles:a rhythmic perspective,World Englishes,Vol.29,No.3.

A Survey of the Usage of Chinese Words among High School Students in Singapore

GUO Xi

(Chinese Language and Culture College/Research Center of Overseas Chinese of Jinan University,Guangzhou,Guangdong510610,China)

Singapore;high school students;usage of Chinese language

By combining the social linguistic and dialectologicalmethod,this article attempts to make a survey on the usage of Chinese words among high school students in Singapore and explores the causesof the current situation of using Chinese language in Singapore.It indicates that the using of Chinesewords in Singapore ismore and more assimilated to thatofPutonghuain China,but now Chinese in Singapore is at a crossroad.In light of the observation,the article also proves the reliability of the survey.

H179;G749

A

1674-8174(2010)04-0027-07

2010-10-30

郭熙 (1956-),男,暨南大學華文學院、暨南大學海外華語研究中心教授,博士生導師,主要研究方向為應用語言學和社會語言學。

國家社會科學基金一般項目 (08BYY019);廣東省“十一五規劃”社會科學項目 (07YJ01)

①本文根據筆者在第二屆全球華語論壇 (2009年 11月 17~18日,暨南大學)上的大會報告整理而成。這一研究由筆者和新加坡南洋理工大學國立教育學院中文系 2007年修讀“新加坡華語特征”課程的本科生和部分修讀 “華文教育語言學”課程的研究生共同完成。新加坡南洋理工大學國立教育學院中文系同仁給予了大力支持。暨南大學華文學院喻江在數據統計方面做了大量的工作,劉華協助進行了計算。謹此一并致謝。

【責任編輯 胡建剛】