從《即墨縣志?列女傳》看明清婦女境遇

高 華

(山東科技大學 文法學院,山東 青島,266510)

從《即墨縣志?列女傳》看明清婦女境遇

高 華

(山東科技大學 文法學院,山東 青島,266510)

明清時期的列女主要包括貞女節婦、烈婦(女)、孝女德婦等三大類,她們是中國古代婦女被壓迫、受奴役的縮影。列女的守節年齡越早、守節時間越長、壽命越高,生存境遇就越艱難。列女的非正常死亡也是考察這一群體的重要因素,她們或自殺或被殺,原因大多是為了成就貞女烈婦的美名。內因是婦女守節的主導因素,明清政府通過物質和精神等各種形式強化婦女的守節意識,并把這種意識內化為婦女的人格要求,由此造成了明清婦女獨立人格被否定、人生價值被扭曲的悲慘境遇。

列女;非正常死亡;內因;境遇

人類社會是由男人和女人共同組成的,《易經?序卦傳》說:“有天地,然后有萬物;有萬物,然后有男女;有男女,然后有夫婦;有夫婦,然后有父子;有父子,然后有君臣;有君臣,然后有上下……”。應該說,是男女兩性的合力推動了人類社會的發展和進步。著名女性主義者凱特?米利特說:“對我們的兩性關系的制度進行公正調查后,我們發現,從歷史上到現在,兩性之間的狀況,正如馬克斯?韋伯說的那樣,是一種支配與從屬的關系。在我們的社會秩序中,基本上未被人們檢驗過的甚至常常被否認的(然而已經制度化的)是男人按天生的權力統治女人。一種最巧妙的‘內部殖民’在這種體制中得以實現,而且它往往比任何的種族隔離更加堅固,比階級的壁壘更加嚴酷,更加普遍,當然也更為持久。”[1](P33)

這種“內部殖民”式的兩性關系在中國的歷史更為悠久,尤其是到了明清時期,封建專制統治達到了巔峰,在這樣一個徹底的男權社會里,婦女沒有經濟自由,沒有政治優勢,甚至連婚喪嫁娶也皆由男人為之安排。本文以明清即墨列女為研究對象,探討這一歷史時期婦女的境遇問題。

一、明清即墨列女群的構成

明清時期的婦女處于社會生活的最底層,她們承受著皇權、神權、族權、夫權等多重壓迫,在經濟、文化、肉體、精神等多個方面受到社會暴力、家庭暴力的欺凌和侮辱,而貞節觀念又導致她們從心理上自覺地認同“從一而終”的思想,她們或夫死守節或殉夫于地下。

幾千年來,隨著貞節觀念的發展,傳統社會給女性定下了許多貞節倫理的規范。貞節觀發展到清代時期已經非常的完善,以至于有些學者認為貞節觀己成“宗教化”的趨勢。①參見陳東原《中國婦女生活史》(上海書店1984年版);章義和,陳春雷著《貞節史》(上海文藝出版社1999年版)。

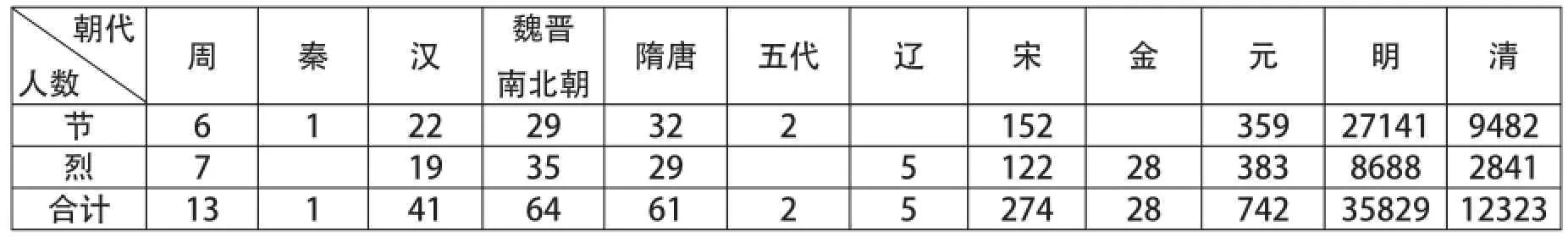

董家遵先生對歷代列女之情況用圖表的形式予以展示:

圖表1 歷代列女表②參見董家遵《歷代節列婦女的統計》,詳見鮑家麟編著《中國婦女史論集》(臺北稻香出版社1988年版)。

從表中可以看出,隨著朝代的更替,節烈人數也隨之增加。尤其到了明清時期,受旌表的列女人數陡增,大大超過了以往任何一個朝代。另外,郭松義先生還對清代旌表婦女的人數作過較為客觀的計算,他推斷出,僅清代旌表的婦女人數就超過一百萬人。①參見郭松義《清代婦女的守節和再嫁》(《浙江社會科學》2001年第1期)和《倫理與生活——清代的婚姻關系》(商務印書館2000年版)。這是明清加強中央集權、鞏固思想統治的一個很重要的表現,也是明清婦女生活境遇的重要反映。

列女是一個總稱,它至少還應該包括三大類:貞女節婦、烈婦(女)、孝女德婦。所謂貞女節婦,主要是指在未婚夫或者丈夫死后,終生不再嫁的婦女。《易經》里有:“婦人貞吉,從一而終”的要求(《易經?恒卦?象傳》)。《禮記》中有:“一與之齊,終身不改,故夫死不嫁”的話(《禮記?郊特牲》)。正所謂:“夫有再娶之義,婦無二適之文,故曰夫者天也,天固不可違,夫固不可離也。”(班昭:《女誡》專心第五)而即墨作為一座千年古城,有著非常悠久的禮儀教化傳統,這種“三綱五常”、“三從四德”的倫理道德宣傳對此地的婦女產生過非常深遠的影響,因此“為夫守節,至死不嫁”的例子在明清時期的即墨城俯拾即是。以下是清同治版《即墨縣志?列女傳》中兩則記載:

藍氏,省祭劉文耀繼室,僅五十七日夫卒,欲殉,前室有幼子三,姑留撫孤,氏遵命,刀斷三指,納夫棺中,苦志堅守。

黃氏,戶部主事貞麟女,庠生楊珍妻。年二十九夫亡,子五人士鋐、士鏞、士欽、士錫、士鉽,氏守節撫孤,五子知名庠序,后士鉽亡,婦周氏守節;士欽亡,婦宋氏守節;孫中濤亡,婦周氏守節;中澂亡,婦孫氏殉節;孫女適黃如深亦殉節。貞烈萃於一門。②清同治十二年刻印本,1986年即墨縣志辦公室與即墨博物館點校重印。

從這些事例可以看出,不管這些貞婦的家庭背景如何,也不管她們守節的年齡,守寡的時間,她們都符合“從一而終”、“不適二夫”的節婦條件,因此才成為被旌表的對象,載入。董家遵先生說,“節婦只是犧牲幸福或毀壞身體以維持她的貞操,而烈女則是犧牲生命或遭殺戮以保她的貞節。前者是‘守志’,而后者則是‘殉身’。”[2](P247)

孝女德婦是專指對翁姑即公婆孝順的婦女。之所以在古代社會人們十分推崇孝行,正是受到傳統倫理觀念“百善孝為先”思想的影響。下面是清同治版《即墨縣志?列女傳》中的幾個例子:

周氏,王超妻,年二十余,夫卒無子,為姑老無依,誓不改節,紡績奉養。康熙奇荒,自食野菜樹皮,儲粟悉以奉姑。姑歿三日,氏亦自經死。

陳氏,修永妻,年二十四夫亡,遺孤未周歲。姑以其少也欲嫁之,氏自嚙其肱誓不嫁,苦守撫孤五十余年。壽七十八。

傅氏,庠生于文宜妻,年二十八夫亡,遺二女一子,子未周歲。家無儋石,病姑在堂。氏矢志苦守,孝姑教子,紡績以給,不厭糠糍。子女皆成立,二女早孀守節,人以為母教使然。卒年五十九。

以上孝女德婦的家庭狀況各不相同,有的夫死無子,有的不但要侍奉翁姑,還要撫養遺孤,但最主要的相同點就是在以后的艱難歲月里,她們上有老,下有小,唯一沒有的就是她們自己。她們有的通過自殘的方式表明自己不改嫁的決心,有的甚至在公婆去世之后感覺到自己生存意義的缺失,竟然選擇自殺,這是生活中嚴重沒有自我,找不到生活目標的一種極端表現。

根據清同治版《即墨縣志?列女傳》(以下簡稱《縣志》)中記載的明清時期即墨列女群的情況以圖表2表示如下:

圖表2 明清時期即墨列女群比例表

《縣志》中有詳細記錄的列女一共500人,但實際上自愿守節的婦女卻遠不止這些,其中有這樣一段話可以說明:“即邑素重節烈,民間苦節幽貞委巷貧嫠,率多湮沒。經數次采訪,并兩次殉難婦女,共得四千七百零六人,匯案請旌,已刻有節孝錄,詳紀事實。茲集不能備載,僅錄其總數備考。”③清同治十二年刻本《即墨縣志》卷九《人物志?列女》。由貞女節婦、烈女(婦)、孝女德婦共同組成了明清時期即墨城龐大的列女群體。在這一群體中,貞女節婦要占大多數,其次是烈女和烈婦,其中“孝女德婦”和“貞女節婦”有可能有重疊之處,但在《縣志》中把“孝女德婦”又單獨列出特意講述,可見在當時的即墨古城不僅講究婦道,更講究孝道,或者說更講究婦道上的孝道,而列女們的生活也因此變得更艱難。

二、列女守節年齡、時間與壽命分析

要了解明清時期列女的生活境遇狀況,有幾個問題應當明晰,那就是列女的守節年齡(即喪夫年齡)有多大、守節時間有多長以及她們的壽命有多高。一般情況下,守節年齡越小,或者壽命越高,她們的守節時間就會越長,生存的境遇就會越艱難。

在《縣志》中具體記載喪夫年齡的列女共有282人,具體如圖3:

圖表3 列女守節年齡表(282人)

據表可知,列女守節的開始年齡最小的為16歲,最大的為33歲,大多數人都集中在20-30歲之間,其中在24-29歲就有166人,占59%。正是人生中最美好的時光,卻要長年和孤燈長夜為伴,這將對她們的身心造成怎樣的傷害,恐怕這是她們開始決定守節的時候所無法預測的。另外,書中有記載的30歲以上守節的人數只有1人,這并不是說30歲以后就可以不守節了,而是因為在清代以后要成為一名被旌表的列女,一個很重要的條件就是列女的守節年齡一般應該是在30歲以內,并且越年輕守節、守節的時間越長受旌表的幾率就越大,因為這樣的年齡更體現出旌表制度的意義和價值,而30歲以后因為喪夫的人數相對增多,而且30歲以后不易再嫁,更重要的是各級衙門可以減少旌表的經濟壓力,所以不會再受到表彰。

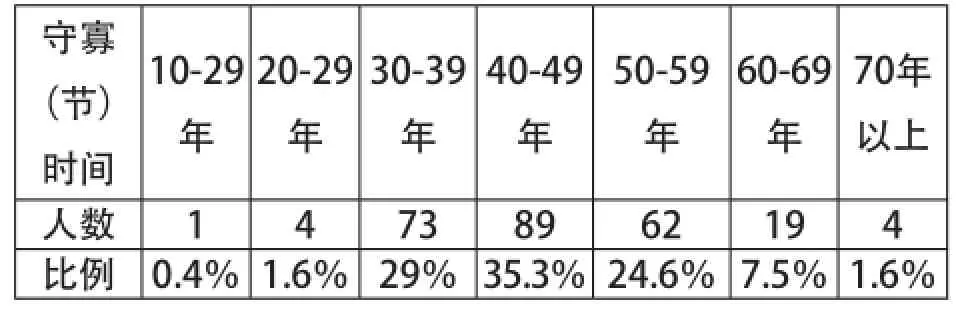

另一個問題是守節年限。守節時間長短與節婦守孀時的年齡大小及壽命長短等因素有關。從守節年限上我們可以了解婦女們生活的又一側面。在《縣志》中明確記載守節年限的、或者我們可以根據守節年齡和壽命推斷出守節年限的共有252人,如圖表4:

圖表4 列女守節時間表(252人)

在這七類守節年限中,守節20年以下和70年以上這兩端的婦女占少數。守節20年以下,時間太短,按清政府的規定不足以表彰,因而記錄在案者較少。而守節70年以上,又受人的自然壽命的限制,因而人數也較少。所以大部分節婦都集中在守節30-50年間。從守節年限上,我們更能了解節婦們守節生活的艱辛。正是這些看似無意義的數字告訴我們,許許多多的守節婦女熬盡千千萬萬個苦難歲月,承受著常人難以體驗和想象的生活壓力和精神痛苦,苦捱歲月,度日如年。

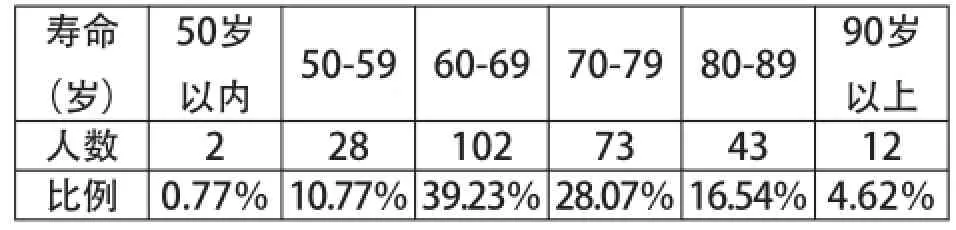

而從另一種程度上說,活的時間越長,列女所受到的苦難就越深,因此我們又必須了解列女的壽命問題,下面是筆者根據《縣志》所做的表格:

圖表5 列女壽命表(260人)

因為清政府規定守節20年以上者才能受到旌表,所以表格中所顯示的列女壽命大都是在50歲以上,而最多的是60-69歲之間,其次是70-79歲之間,這兩大類就占總人數的67.3%,如此漫長的人生歲月,需要付出多大的毅力,忍受多大的心靈傷痛,才能孤獨地走到人生的盡頭!

在所謂“餓死事極小,失節事極大”的輿論導向下,不斷的有各個年齡階段的人接踵而至,加入到列女的行列中來,并且以此為榮,直到終老。許多居孀婦女,忍辱負重,艱苦地踏上了人生的后半程,她們為保全名節,都付出了巨大的代價,有一則資料,敘述婆媳二人都年輕守寡,相互依憐,面對此情此景,婆婆寫詩有“可憐兩世孤孀婦,相對朝朝淚不干”[3](P202)之句,真可謂血淚之言。

三、不守節,毋寧死——列女的非正常死亡

但是,即便是輿論再宣傳,法令再禁止,在明清時代那個以男人為主導的社會里,婦女死了丈夫,就等于失去了依靠,在面對艱難的生活,或面對家庭、親屬、家族、社會錯綜復雜的關系時,還是會有很多人感到無所適從,從而選擇從殉的道路,變為烈女(婦),烈女(婦)是列女中的特例。對于這種非正常死亡的情況,筆者也做了一個表格:

圖表6 烈女非正常死亡結構表(167人)

在《縣志》中共記載了167位烈女的非正常死亡,其中自殺者的比率為95.26%,占絕大多數,自殺者中又包括自愿的和因被逼嫁為保貞節被迫自殺的,這兩者中自愿者占絕大多數,這些人都是在丈夫死后立即采取極端的方式結束了自己的生命,包括自經、絕食、食滷、自刎等,總之是抱著必死的決心的,直到達到目的為止。而更甚還有剛為人母者,為成就貞女烈婦美名竟棄襁褓中的孩子于不顧,為了虛妄的名節連最基本的母性都丟失了,不能不讓我們感到震撼,也感嘆明清時期道德輿論宣傳的成功和強勢,而我們痛感她們迷失天性的同時,看到的卻是政府和社會對她們極端行為的贊頌,《縣志》中也有例子:

孫氏,明舉人宋德慎長子庠生紹祖妻,夫亡,請殉,姑留以孕。月余生女,曰:“誤我矣!”沐浴畢,從容自經。時康熙二年五月十五日。

王氏,于道詳妻,夫亡遺孤方周歲,誓死以殉。母及兄弟強以歸,防守甚嚴。閱數日,歸家拜墓,夜間縊死,年二十三。時乾隆五年七月十七日。

沒有任何的深仇惡怨,也遠沒有走到真正地人生絕路就隨便棄子輕生,這本來應該是一種極度不負責任的行為,但是我們在上面的字里行間中看不到譴責甚至批評,卻盡是鏗鏘有力的悲壯之言和贊美之詞,這樣的宣傳教育給婦女們以很強的心理暗示,并且通過官方的政治制度大肆旌表,把守節變成一種道德習慣,似乎丈夫死后作為妻子不應該有第二條路可以走,保守貞節是唯一的選擇,也是順理成章的選擇。

除自愿自殺之外,還有少數因被逼嫁而自殺或者在戰亂中因為不堪凌辱而遭殺害的。例如:

王氏,瞽者茂之女,適周有杰。甲申,夫以饑疫卒,將殉,其家苦勸,遂歸依父母。二年父歿,弟侄輩私議嫁之,聘財已瓜分,約次日強劫去。夜間繼母微露其事,氏驚曰:“節可改寧俟今日,此誰嫁我者?”曰:“周氏伯嫂也。”氏曰:“是何敢然?當自往爭之!”即櫛沐下床,持菜刀自刎,頭骨已斷,頭不墜,身不仆。母聞刀聲,急起索火視之,見刀在手,僵立不動,不知其已刎也。驚懼奪刀,頭墜胸前。皮相屬者寸余,血噴數步外,四壁皆赤。時康熙四十五年二月也。

修氏,胡景明妻,壬午避亂于邑東塔子夼遭擄,罵不絕口,觸怒,剖腹出胎以死……

當時的婦女在上無公婆、下無財產可以依靠,有的又無子女或子幼無恃的情況下,死了丈夫,就等于失去了生活的來源,往往立時陷入窘境。因此很多婦女選擇自殺這種極端的方式來擺脫痛苦。傳統文化對于自殺現象往往重其原因,不同原因的自殺被賦予不同的價值觀評價:對于一般的個人原因的自殺往往持否定態度,認為自殺是怯懦、逃避的行為,違背了人的生存本能,但一旦為維護某種價值觀念而死,則又被充分肯定,如泰山之重。殉夫作為守節的極端形式,具有強烈的道德感召力量,因此,《縣志》中對于婦女的自殺現象即采取了這種以正統價值觀評判,使之理性化、正統化的方法,并使用充滿贊頌、褒獎的語言,為這些自殺現象提供了一份官方答案:自殺雖是對個體生命的否定,卻維護、肯定了更普泛的、更高層次的價值觀念,那就是婦女的貞節,因而是值得肯定和表彰的。明清統治者也正是通過維護婦女貞節這一傳統的文化基石,來維護整個傳統社會秩序的穩定和牢固。貞節牌坊林立只能說明一個問題:男人們對婦女的關注重點,已經出現了病態化傾向,“已經從婦女平常的家庭道德轉到女性的英雄主義和自我犧牲的精神”[4](P147),《縣志》中的許多節烈婦女慘烈殉節,而社會大眾又又拍手叫好,即是這樣的例證。

四、結語

在《縣志》中我們看到,敘述者用充滿同情又飽含贊美的語調書寫著對列女們的尊敬,作為男權世界話語系統的創造者和主宰者,男人們不僅用法律條文來規定女人的行為規范,還用政治制度對女人威逼利誘,更用手中握著的筆記錄他們所倡導的女性模范,以載人史冊引萬世敬仰的誘餌引導婦女們前仆后繼,赴湯蹈火,在所不辭。而且,因為貞女烈婦們不僅能夠給自己和整個家族甚至村莊帶來榮耀,尤其是她們的行為能夠帶來實實在在的實惠,所以也會讓家庭中的男性成員也因此受益,自己的子孫們也會因此有更多的生存機會,這讓那個時代時刻依靠慣了男人的女人們也感到了自己存在的價值和意義,因此把守節看成了使自己出人頭地的最方便的辦法,所以“為夫守貞”已成為明清時代婦女人格的主體。女人不再是原來的“女人”,而是被男權社會重新建構、重新設計的女人,而女人對此甘愿承受,并且樂此不疲,由此造成了明清社會中婦女獨立人格被否定、人生價值被扭曲的悲慘境遇。

我們調查還發現,明清時期的婦女在守節后面臨著許多再嫁的壓力,她們也有許多再嫁的機會,可是她們放棄再嫁而選擇了守節。與守節的外部因素相比,列女本身自愿守節的內在原因才對她們的守節行為起最根本的作用。也正是如此,更反映出當時女性地位和處境的可悲,她們看不清貞節牌坊背后隱藏的是一個美麗的謊言。她們心甘情愿的站在自己的對立面——倫理教化的立場上嚴格地規范著自己,變成戕害和摧殘自身肉體和精神者的幫兇,并以此為榮,因此這種壓迫就更難以反抗。明清統治者也正是通過這樣的手段完成了它中央集權的高度統一,實現了社會生活的部分安定。

[1] 美]凱特?米利特.性政治[M].南京:江蘇人民出版社,2000.

[2] 董家遵.中國古代婚姻史研究[M].廣州:廣東人民出版社,1995.

[3] 施淑儀.清代閨閣詩人征略[M].上海:上海書店影印本,1987.

[4] 林語堂. 中國人(全譯本)[M].郝志東.沈益洪譯.上海:學林出版社,1994.

責任編輯:郭泮溪

On Women's Plight in the Ming and Qing Period as Described in the Tales of Virtuous Women of Annals of Jimo County

GAO Hua

The virtuous women in the Ming and Qing Dynasties were representatives of those women under oppression and servitude. They had great difficulties with their survival. For the sake of a good name, they either committed suicide or were murdered. This led to the negation of their independent personality and twisted life values.

virtuous woman; usual death; internal cause; plight

K89

A

1005-7110(2010)05-0017-05

2010-03-08

山東科技大學2009年“春蕾計劃”項目“貞節牌坊背后的謊言”(2009AZZ137)階段性成果。

高華(1977-),女,山東青島人,山東科技大學文法學院講師。