民國安徽災荒與社會流動的動力機制研究

黃升永 徐元德

(安徽大學 歷史系 安徽 合肥 230039)

近代的安徽,自然災害頻繁發生,每次重大的災荒都造大量的人員死傷和財物損害。加上西方列強的入侵,以及自然經濟逐漸解體,封建主義的剝削與壓迫的加重,致使農村經濟日益衰敗,廣大農民生活日益貧困;同時,由于人口不斷增長的壓力,而農村土地卻相對有限,剩余人口無法在農村謀生,于是被迫遷出農村,涌入城市和其他地方。

一、災荒的頻發與嚴重

民國時期的災荒種類繁多,主要有水災、旱災、疫癘、蟲災、風災、雹災、地震等。這些災害往往交織在一起,接踵而來,不過這些災害的發生,也不完全是無章可循的,從整個民國時期的災荒情況來看,可以找出它們之間內在的聯系和規律的。整個民國時期安徽的災情,水災最集中的地區多為長江流域和淮河流域。民國年間,發生在長江流域的大小水災共12次,發生在淮河流域的共14次之多,兩者基本相當。旱災則多集中于淮河流域,在民國時期,淮河流域發生的大小旱災共14次,江淮之間次之,長江流域最少,僅有5次。另外,夏雨集中現象顯著,尤其是淮域更容易形成水災,于是淮河流域便成為“大雨大災一片光、不雨旱災一片荒”的全國有名的多災地區。

民國時期安徽災害最直接、最顯著的特征,便是其危害的程度十分慘烈。從水災方面看,三十七年間,安徽共發生大小水災27次。其帶來的直接后果見下表1-1(1)

表1-1 :民國時期安徽省若干年水災損失統計

可以看出,諸多災害中數1931年水災最為慘重。

就旱災而言,三十七年間,安徽共發生大小旱災14次,其中以1934年旱災為最重。《中央日報》是這樣報導的:“自入夏以來,雨即感稀少,及屆伏汛,天氣甚為炎熱,禾被旱干,遍野悉見枯槁,農人紛紛祈神求雨,作種種迷信舉動。人遭飛疫,到處慘聽哭聲,飛蝗不易撲滅……”(2)

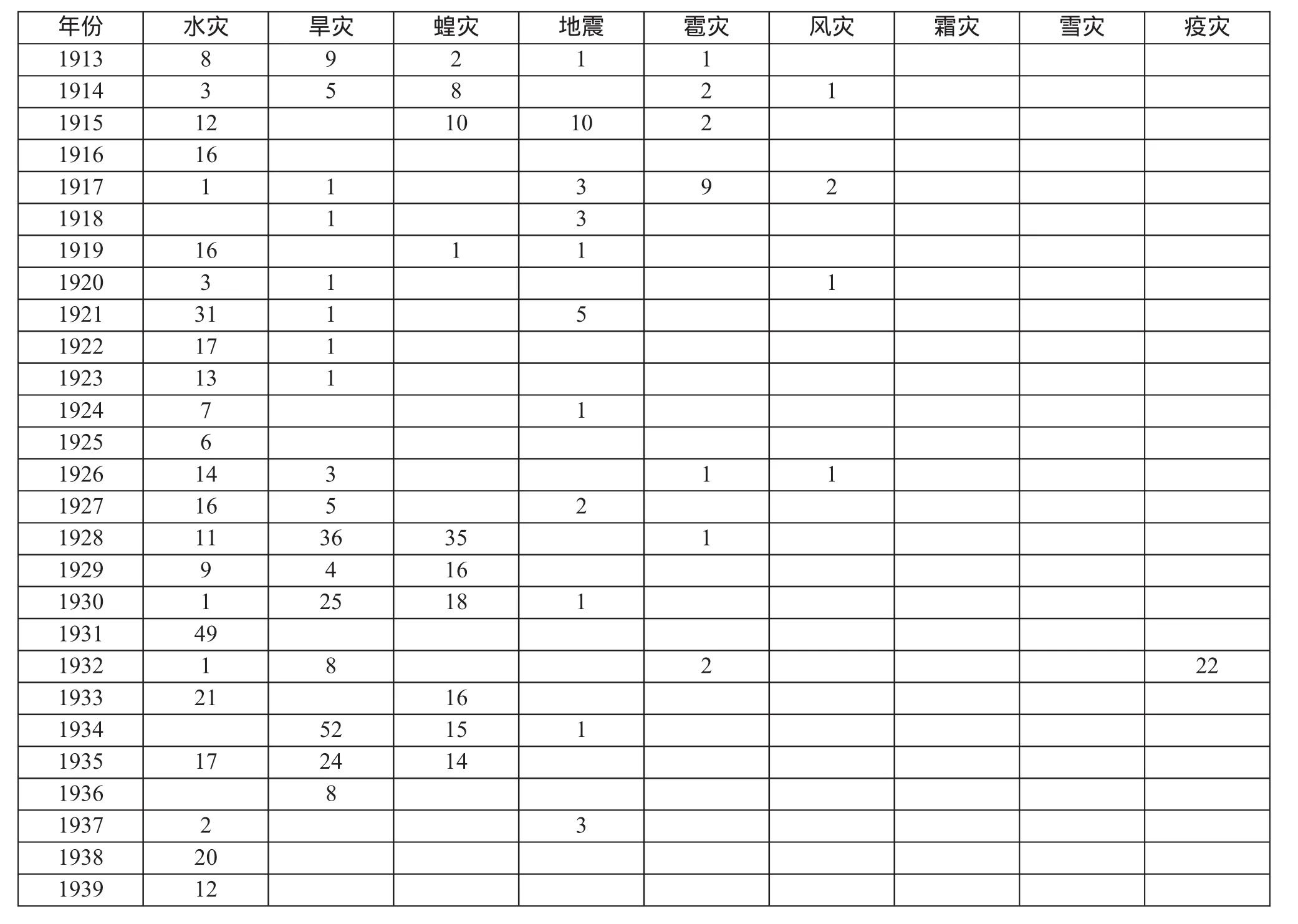

就蝗災而言,三十七年間發生的大小蝗災,據不完全統計有9次,且一般與水旱災害并發,使得災民雪上加霜。就蝗災的范圍來說,1933年,安徽蝗災有15縣,1934年更達20余縣,1946年也達20縣、市。其發生時往往連日間遮天蔽日,千萬成群,嚙食莊稼,非飽不去。其中,1944年因蝗災引發的農作物的損失即達2,132,221,511元(應考慮物價上漲因素),該年捕殺的飛蝗跳蝻重約800萬斤,卵子300余斤,數據之大,殊為驚人。此外,雹災、疫癘、風災、地震等災害,都在一定的范圍內,對安徽人民的生產、生活產生過一定程度的危害(3)見表1-2。

二、由災荒而致的人禍

1.匪患不斷

在舊中國的社會條件下,自然災害確是一個不折不扣的巨大的造匪機器,尤其是生態環境惡劣、自然災害頻繁的經濟落后或經濟衰敗地區,災害不僅周期性地帶來饑餓,而且還給土匪活動營造了一個極其有利的環境。災區的土匪活動更是肆無忌憚,相當猖獗。使災后的人們更是雪上加霜。他們無惡不作,到處奸淫勒索民眾,殺人越貨。破壞了社會的穩定,給民生造成了更大的苦難。對1927年的淮北匪患,當時的《東方雜志》有一段詳細記載:“淮北自該國以來,土匪蜂起。大者揭竿為旗,聚眾千人,有鋼槍盒子炮等犀利之軍械,橫行鄉曲,集鎮為墟。每破一圩,死傷者以百計,擄去者稱是;其家籌資贖回,必罄其資產之所植,名曰財神。所至大小農具棄家而逃,……十五年中,未遭匪難者,蓋寥寥可數也”(4)。1927年出版的《東方雜志》記載說:“淮北自改國以來,土匪蜂起。大者揭竿為旗,聚眾千人,有鋼槍盒子炮等犀利之軍械,橫行鄉曲,集鎮為墟。每破一圩,死傷者以百計,擄去者稱是;其家籌資贖回,必罄其資產之所值,名曰財神。所至大小農戶俱棄家而逃??十五年中,未遭匪難者,蓋寥寥可數也。”“不堪匪累,農民只好棄家而逃,淮北因此成為近代有名的流民輸出地。”(5)

表1-2 :安徽民國時期各類自然災害簡表(單位:縣或州數)

2.瘟疫肆掠

各種災害發生后,促使自然環境和衛生條件日益惡化,遂引發各種疫癰。近代安徽幾乎每一次大的災害之后都出現疫病。尤其是,1931年特大水災和1934年特大旱災,死于瘟疫之百姓很多。1931年江淮大水,由于長時間的雨水浸泡,加上高溫酷熱,疫病流行:蕪湖縣“天益熱,水益深,疫氣流行,多數幼童患熱癥夭折者,日以十余人計,諸醫生之門戶限為穿。”“鄉間流行腹瀉癥,外來災民愈驟愈多,……人民交通飲食均發生問題,穢物到處漂蕩,難民無衣,貧病饑冷,身處丈余深水中,痛苦可知。”(6)橫跨懷寧、桐城兩縣的廣濟纖“瘟疫流行,死亡枕藉。”(7)。不僅如此,水災惡化了的生活環境,為次年霍亂的傳播提供了土壤。1932年,全省流行霍亂等疫者達20余縣(市、鎮):安慶、蕪湖、大通、無為、宣城、毫縣、懷遠、蚌埠、當涂、蒙城、穎上、全椒、阜陽、霍邱、壽縣、鳳陽、臨淮、泅縣、吁胎、宿縣、鳳臺、五河、固鎮等。《賑災輯要》載:“安徽疫癰以皖北最重”,上年“尸骸遍野,無人掩埋,加以天氣亢旱不雨,以至時疫流行。窮鄉僻壤之所,衛生.毫不設備,一旦染疫,速于瓜蔓,一人得病,傳染一家,死者無棺盛鹼,往往棄尸田野,種種慘情,目不忍睹。霍邱縣因霍亂而死亡者,日以百數計。壽縣正陽疫氛亦甚,病者幾如櫛比鱗集,救治稍遲,立即死亡。”蚌埠“死于疫者將近一千,以貧民與小孩為最多;“而蚌西二十五里之懷遠縣”,“半月之內,城廂死者百余名,四鄉病死者尤伙”。(8)1934年旱災之后,各縣蝗蛹疫癰,隨之而生,如安慶干旱后,“禿苗枯萎,瘟疫流行”,等等。(9)災害使鄉村生活環境日益惡化,而惡化了的生活環境又使安徽人民的物質與精神生活日益貧困化。

每次災害直接或間接地造成多少人口傷亡,由于當時統計技術的限制,近代社會,我們把近代安徽人口總量的變動放在當時整個社會經濟大背景下來考析,并與全國及其他省份的人口變動情況作比較,還是能找到問題的解決方案。

從1910至1953年,安徽人口年平均增長率僅為全國的2/3,這43年時間,發生的特大災害主要是1931年水災、1934年旱災以及1938年水災,在這幾次災害中死亡之人相當多。

民國時期,安徽自然災害更為頻繁,造成人口的死亡更嚴重,我們可以通過一些具體數據,分析災害與人口數量下降之間的關系。在這一時期水災中,危害最大的應是1931年的特大水災。全省規模的大雨自6月至9月不止,據安徽省賑務委員會統計,受災面積58867平方公里,占全省面積的32%;災民10696944人,占全省人口的49.3%;溺斃及病餓而亡者112288人(詳見表)(10)。

由表1-3可以看出,死亡人口超過千人以上的縣有21個,其中泗縣達11000人,亳縣達36000人。如此大量人口的死亡,確實會對人口再生產產生重大的影響。

從前述數據可以看出,從1928至1944年的16年間,全省人口僅增加20067人,每年平均僅增加1255人,與這之前和之后的人口增長情況相比,均低得多。1661至1749年(順治十八年至乾隆十四年)的88年間,安徽人口總數增加了15694863人,平均每年增加178350.71人,是1928-1944年年均增加值的142倍;1840至1852年的12年間,安徽人口總數增加了264000人,平均每年增加22000人,是1928-1944年年均增加值的18倍;1912至1928年的16年間,安徽人口總數增加了5475396人,平均每年增加342212.25人,是1928-1944年年均增加值的273倍。另,1949年安徽人口總數為2786萬人,1953年是3066萬人,短短4年,人口增加了190萬,平均每年增加475000人,是1928-1944年年均增加值的378倍。

表1-3 :1931年水災安徽各縣災民及死亡人數(單位:人)

由此我們不難想象,在20世紀三四十年代的幾次特大災荒中,安徽死亡人數之多,以及災荒對人口再生產帶來的巨大的負面影響。在災荒中,除了死亡的人以外,更多的人是遠走他鄉,走上流浪謀生的艱辛之旅。

三、拉力機制

城市經濟的發展,工商業的繁榮,促進了市場的擴大和對勞動力的需求,同時也提供了較多的就業機會和較高的收入。這些成為人口向城市的外向動因。這里主要從城市拉力的角度進行探討。

1、近代資本主義工商業的發展

民國時期救災社會化所達到的空前的規模,是與近代中國特定的經濟、政治和文化環境密切相聯系著的,并在這種聯系中發生演變。其中,經濟環境因素以及由此社會引發各種社會力量的分化、組合至為重要。

辛亥革命推翻兩千年的封建帝制,喚起人民的民族情感和民主的精神,政府頒布一系列獎掖提倡和推行實業的政策法規,還廣泛地進行輿論宣傳,使“振興實業”成為一股強大的社會思潮,加之第一次世界大戰外貨進口壓力減輕的有利時機,中國的新工業在其后10年間獲得蓬勃的發展,被稱為中國資本主義發展的“黃金時代”。以織布業為例:據統計,辛亥革命以后至第一次世界大戰期間,安徽新設立的織布工廠共33家,為清末設立織布工廠數的1倍以上。其中規模較大的是臺朋貧民工廠、廣德。盛染織廠、懷寧摸范工廠,職工近200入。33家織布工廠職工共1200余人,每年生產各種花布近8萬匹。棉紗主要來自印度和日本,據蕪湖海關統計,每年進口棉紗達5萬擔。上述織布工廠大多使用木機手工清代的官辦企業被承繼并有所發展。(11)

1927年南京國民政府的成立,標志著強權國家力圖對社會全面控制的開始。根據國民黨中央確定的精神,政府籌劃建立國家資本工業,強調國家對重要工礦部門的控制。興辦一些重工業和基礎工業,同時,通過它在金融界的壟斷地位,對民族工業進行滲透,國家資本空前膨脹。但與此同時,國民政府通過對舊有工礦進行清理整頓,劃分國營與民營的經營范圍,頒布一些獎勵民營企業的政策,使其在土地、專制權、經費、技術、稅收、運費等方面獲取體制內不少的方便與支持。這種支持與方便雖多數停留在紙面上,但在客觀上對工業生產起到推動作用,使安徽民營經濟于艱難中獲得一定的發展。其間盡管有日本帝國主義的加緊侵略和國共內戰的耗損以及世界性經濟危機的巨大沖擊,但工業生產的平均增長率仍由1921~1928年的7.3%,增長到1928至1936年的8.3%,1936年全國工業總產值達到122.74億元,比1927年的67億元增長83.2%。(12)

2、交通傳動紐帶的發展

交通與救災的關系非常密切,有無暢達、種類多樣的交通通訊條件,關系到災情與救災相關信息能否快速有效溝通;救災物資能否按量及時流動,到達災區;災民能否被盡快從災區輸送于非災區就食安宿;以及救災成本能否盡可能得到減縮等問題。

國門洞開后,火車、汽車、機動輪船、電報、電話以及郵政等新式交通工具、通訊設備被引入中國。近代安徽交運和通訊業的發展,拉近了人們的生存空間,加速了商品和信息的交流和傳遞。

從全國情況看,到1927年,全國鐵路總長度為13,036公里。不過,鐵路通車里程數仍在增加,運輸能力也有所增強。南京國民政府建立后,于1927~1937年出現了又一個鐵路建設的高潮。蚌埠逐漸發展成為鐵路樞紐治。下表1-4,更清楚地再現了1931年幾乎一整年中,關于安徽的慈善團體和救災組織借鐵路免稅、免費運賑之詳情。(13)

3、文化價值觀的變化

表1-4 :1931年2至12月鐵路運送賑品免稅、免費一覽表(部分)

1911年辛亥革命后,延續了一千多年的封建政治體制和等級制度隨同清王朝的垮臺徹底結束了其統治地位,一些特權階層喪失了生存和發展的政治支柱和制度依據。人們的文化價值觀也隨之出現了變化。

文化價值觀念是“影響人們的流動愿望和社會流動行動的內在因素,這種文化價值觀念主要有社會流動觀、社會職業觀和社會竟爭觀”。(14)

我們首先來看看社會流動觀的變化,社會流動觀是人們對改變自身生活的地域環境和社會地位的基本態度。在傳統的農業社會,人們追求的是“聚族而居”,“日出而作,日落而息”的田園詩般的耕織生活,“安土重遷”、“順安天命”、“在家百日好,出門一日難”等觀念是人們終身信守的生活準則,外部世界對大多數人們來說是遙遠、陌生而異己的存在,流動在大多數情況下,等于顛沛流離,是個人的不幸,也是國家不穩定的因素。同時,“在封建社會中,地位低下者對未居高位并不怨恨,封建制度組織得如此精良,以至一個人能夠而且的確也在其自身的集團中得到了自尊感”(15)。進入近代以后,安徽人的社會流動觀發生了很大的變化,特別是對于從軍征戰之業不僅不象傳統社會那樣鄙視和害怕,反而人皆向往、趨之若鶩。以李鴻章為首的所謂“中興名臣”能在短時間內組建淮軍并招募到大量的兵員,并率數十萬淮軍子弟沖出省門、走向全國。甲午戰爭后,由于維新運動和近代資本主義的發展,人們的流動觀念開始有了更大的變化并帶上了新的時代氣息。受流動觀變化的影響,清末民國時期安徽的知識分子紛紛出外游學。

再看看社會職業觀,社會職業觀指人們對社會職業聲望的評價,按照這種評價,可以把社會職業按聲望高低進行排序,職業聲望的高低決定著各個職業吸引力的大小,從而影響著人們社會流動的欲望和動機。傳統的中國社會是一個主要以功名、官位和學問來確定聲望與社會地位高下的社會,這種價值取向反映在職業觀上就是“士首商末”,“尊卑貴賤禮制殊嚴,士農工商品流各別”。(16)

近代以來特別是甲午戰爭之后,隨著“商戰”、“兵戰”思潮的擴散,安徽傳統的職業觀發生了很大的變化,“士農工商,四大營業者,皆平等也,無輕重貴賤之殊”。人們逐漸開始用經濟成就的大小而不是功名、文章道德的高低來評判一個人的社會價值。傳統之士所倍守的“君子喻于義,小人喻于利”的信條被打破,經商對于,“士首”而言,不僅不再是“丈夫之賤行也”,而且成為士大夫們實現“救國圖存”、“經世濟民”抱負的主要途徑。從事工商職業既有經濟上的利益可圖,又可獲取較高的社會地位和榮譽,稱得上是名利雙收,自然會促使安徽紳士們開始從“讀書做官”的官本位觀念中解放出來,流向工商等各種近代職業,“他們中的許多人,擺脫了任何欽定儒家思想輕視商業的觀念,在新式工業企事業中大量投資”17對于從軍行伍,安徽人從淮軍興起后,從軍更成為“人生第一名譽之事”,“處今尚武時代,非棄焚筆硯,列戎行,萬不能建功立業,留芳千古也”,一種“人人以當兵為榮”的社會氛圍逐漸形成。

最后看看社會競爭觀,社會競爭觀是人們對社會流動的方式和途徑所持的基本看法和態度。如有沒有竟爭意識,敢不敢竟爭,對社會流動也有很大的影響。傳統農業社會一般都是害怕和限制竟爭的,人們信奉“與世無爭”的觀念,認為“退一步海闊天空,忍一時風平浪靜”,崇尚一種“雞犬相聞,老死不相往來”的生活方式。進入近代后,隨著兵戰、商戰、學戰思潮以及“物竟天擇、適者生存”的進化論觀點的廣泛傳播。以陳獨秀、胡適為代表的安徽人認識到競爭對于一個國家、民族乃至家庭、個人都是十分重要的。

當然,文化價值觀念作為一種意識形態,它的變遷是一個緩慢而復雜的過程,即使在同一時代,也是既有趨新又有守舊的,并且會因人因地而有不同的表現形式。另外,從地域上來看,安徽傳統的文化價值觀向近代轉型,主要還是限于蕪湖、安慶等城市地區,在安徽的廣大農村特別是偏僻山區,直到1949年解放前,都還是保守的小農意識和傳統的封建倫理觀念占統治地位。

注釋:

(1)據安徽省通志民政考戶政篇所載,1934年全省總人口為22,696,072人,耕地總面積為37,383,611畝。

(2)1931年9月4日《中央日報》。

(3)安徽省地方志編纂委員會:《安徽省志·氣象志》,安徽人民出版社,1990年,第107頁。

(4)李達:《抗日戰爭中的八路軍一二九師》,人民出版社,1985年版。(5)池子華:《近代淮北流民問題的幾個側面》,二十一世紀(香港),1996年,第12期。

(6)《民國日報》,19319月29、30日。

(7)《安徽省販務會匯刊》,第一期,災情,1931年9月。

(8)李文海、林敦奎、程欲、宮明:《近代中國災荒紀年續編》,湖南教育出版社,1993年,第365頁。

(9)《大公報》,1935年3月l日。

(10)象九:《中國農村破產之原因及現狀》,農村月刊,1932年,第16期。

(11)王鶴鳴:《安徽近代經濟軌跡》328頁。

(12)陸仰淵、方慶秋主編:《民國社會經濟史》,中國經濟出版社2001年版,第346~348頁。

(13)國民政府救濟水災委員會編:《國民政府救濟水災委員會報告書》,上海中華書局,1933年承印,第3章,第18~19頁。

(14)吳增墓等:《現代社會學》,上海人民出版社,1997年版,第217頁。

(15)周錫瑞著,楊慎之譯:《改良與革命--辛亥革命》中華書局,1952年版,第l4頁。

(16)王闿運:《湖南防守篇第一》,《湘軍志》,《湘軍史專刊之一》,岳麓書社,1983年版,第1頁。

(17)陳獨秀:《實庵自傳》,《陳獨秀著作選》第三卷,上海人民出版社,1993年版,第418頁。

[1]鄧拓:《中國救荒史》,北京出版社,1998年。

[2]王鶴鳴,施立業:《安徽近代經濟軌跡》,安徽人民出版社,1991年。

[3]安徽地方志辦公室:《安徽水災備忘錄》,黃山書社,1991。

[4]汪志國:《自然災害下的鄉村》安徽人民出版社,2008年。

[5]孫語圣:《民國時期安徽自然災害及其影響》,安徽教育學院學報,2003年1月。

[6]孫語圣:《1931·救災社會化研究》,安徽大學出版社,2008年6月。

[7]于文善、梁家貴:《民國時期淮河流域的災荒及其影響——以皖北為中心的考察》,徐州師范大學學報,1997年9月。

[8]韓·金勝一:《近代中國地域性災荒政策史考察——以安徽省為例》,北京大學學報(哲學社會科學版)1997年第4期。