流通力評價模型與指標標準研究

馬興微

(遼寧工程技術大學工商管理學院,遼寧 葫蘆島125000)

流通的實現是最終的實現,企業的最終行為都要表現為交換行為,產品只有通過流通,賣給最終的消費者,完成從商品到貨幣的飛躍,才能實現其全部價值,但目前對流通的認識還大多停留在定性的階段,隨著流通地位的不斷提升,就必然要求流通理論不斷拓展,對流通力及其評價的研究尤為必要。

一、流通力

17世紀牛頓提出著名的萬有引力定律后,許多學者將其法則應用于社會范疇,產生了所謂“社會物理學”。隨著流通產業地位的提高,流通對社會經濟的促進、帶動作用日益顯著,流通是連接生產和消費的橋梁與紐帶,克服了生產與消費在時間和空間上的矛盾,發揮著促進生產和引導消費的雙重作用,生產什么、生產多少、何時生產,不僅取決于消費需求,同時也取決于流通規模、流通手段和流通速度等,本文基于“社會物理學”引入了流通力概念,以描述新戰略格局下流通的問題。流通力的概念說明了非常巨大的流通領域生產性勞動與服務性勞動所共同構筑的經濟能力和流通的運作能力,表現了社會大分工深化之后流通的獨立性和獨立運作的能力,是人們對流通作用認識的表現。

對流通力內涵的理解以流通為基點,流通力可視為流通領域運行效率和經濟效益的反映,在市場經濟條件下,它是商品流通能力和水平的表現。從量化角度看,流通力就是在一定時期內花費在流通領域中的活勞動和物化勞動同已轉移到消費領域的產品間的數量對比關系,也可理解為商流力、物流力、信息流力、資金流力的合力。[1]

二 流通力評價模型的建立

現建立流通力模型如下:

F(CA)=F{logmS〔i,p,M(c),G(a,r)〕,f〔U(CT×CR)〕}

其中 S>0,1>M>0,G>0,f≥0,U≥0,m∈(1,∞),i∈(0,1),p ∈(0,1),c ∈(0,1),a ∈(0,1),r∈(0,1),CT∈(0,∞),CR∈(0,∞)。具體說明如下:

(1)函數 F(CA)為流通力函數。

(2)logm是技術環境函數,m為大于1的實數。生產力水平越落后,人類的技術能力越低,m值就越大;反之m值就越小。隨著生產力的發展,人類技術水平不斷提高,m值就無限趨近于1。m值距離1越近,代表著技術的發展程度越高。F(CA)為技術環境logm的增函數,在其他條件不變的情況下,隨著技術環境函數logm的增大,函數F(CA)也相應增加。當logm為正數時,F(CA)也為正數;當logm為負數時,F(CA)也為負數;當 logm 為 0時,函數 F(CA)也為 0。

(3)函數S為流通規模函數,說明的是流通所發生的規模程度,并且為了克服交易費用而進行的投入也在該函數中體現出來。在規模函數中包含4個變量:信息變量i,流通業從業人員占社會就業人員的比重p,組織化程度M和制度函數G。其中信息變量i的取值范圍是從0到1,在0和1端點處均為開區間,函數S為信息變量i的增函數,即其他變量為定值時,函數S隨變量i的增加而增加。變量i的值越趨向于1,意味著交換過程中的信息就越充分,此時,S的值趨向于某一定值,這是由人類社會的人口規模是有限的,因而信息可傳遞的廣度是一個定值所決定的。當信息變量i無限趨近于0時,函數S也無限趨向于0,進而可推導出技術函數logk趨向于負無窮。此時在現實中,意味著行為主體完全與世隔絕,流通不存在了,流通能力也隨之消失。

集中度M(c)也是反映規模函數S的一個指標,規模函數S是M(c)的增函數,c選取批發業、零售業的前50和前100的集中度均值,取值在(0,1)之間。M(c)是 c的增函數,c趨向于0表明流通企業規模極小,流通極度不發達,M(c)也趨向于0,此時,S也趨向于0;c趨向于1表明流通企業規模極大,流通高度發達,M(c)也趨向于正無窮,此時S則趨向于一個定值。需要說明的是,雖然我們強調企業規模對流通能力的重要性,但是也并不排除因規模而引起的不經濟現象,但是這種不經濟在i和G中已能體現出來,因為如果出現規模不經濟,那么i就會較小,G的非效率性也會出現,使其產生萎縮趨勢,所以這種設計方法是合理的。

制度函數G體現的是交換對象在文化、法律、習慣和道德等因素作用下所形成的觀念和看法及其產生的流通效益的滿意度。這里首先從定性角度說明一下制度,以便于后面的定量研究。根據諾斯(Douglass C.North)的觀點,制度是一系列被制定出來的規則、守法程序和行為的道德規范,旨在約束追求福利或效用最大化的個人行為。在制度經濟學中,為了研究的方便,人們將微觀層次的“制度”稱為制度安排,將宏觀層次的“制度”稱為制度環境。所謂制度安排是經濟單位之間可能合作與競爭方式的一種安排,它可能最接近于通常使用制度的含義。從外在表現進行分析,制度安排分為顯性制度安排與隱性制度安排兩種類型,即落實于文字的法律、法規等的制度安排和沒有落實在文字的道德、文化等的制度安排。[2]在分工引起的技術越來越細、專用程度越來越高的情況下,需要流通中的制度安排協調生產者與消費者間的矛盾。流通與分工是不可分割的,流通的發展必然要細化分工。分工細化最初使商人逐漸產生,進而又使商人分離成批發商、中間商、零售商等,商流、物流、信息流等商業活動也隨分工的發展而發展。此外,隨著信息作用的不斷提升,流通的發展必然要求有一種關于協調如何分工的知識,同時必須有使所有參與分工的人共同掌握的知識,即制度,如產權制度、市場制度、貨幣制度、商業制度、企業制度、城市制度、國家制度等。制度為流通的發展提供保障,其產生的根本原因在于降低成本,這一作用是由制度本身的變遷引起的。[3]好的制度或被保留下來的制度是因為它能夠使成本降低,否則會被淘汰掉,流通本身的成本與收益恰恰為制度的經濟效果提供了一個評價基礎。另外,在制度變遷中顯性制度向隱性制度的轉換尤為重要,如果一種書面制度安排能夠真正當作一種文化存在,那么將是制度發展的真正意義,將促進流通成本的降低,進而帶動市場經濟的擴大和發展,提升整體經濟的競爭力。如果隱性的制度安排先于顯性制度,那么現有的制度將被賦予新內容,前面列舉的產權制度就是這樣產生的,它保證了流通的順暢。

制度函數G的取值范圍是從0到正無窮。規模函數S是制度函數G的增函數。假定其他變量的值一定時,G的值越大,函數S的值也越大;反之,G的值越小,函數S的值也越小;當G無限趨向于0時,規模函數的值也趨向于0。不過,規模函數S在對制度G求一階導數時為減函數,即隨著函數G值的增大,函數S的一階導數值不斷減小。制度函數中的觀念變量a是一個綜合變量,體現的是文化、哲學、習慣和道德等因素綜合作用的結果,其取值范圍是(0,1)。制度函數G是觀念變量的增函數,當a趨向于0時,函數G也趨向于0;當變量a的值越大時,函數G的值也就越大;當變量a的值趨向于1時,函數G的值則趨向于正無窮。在現實中,變量a的值越小,意味著交換對象對交換主體的認同度也越低;當a的值無限趨近于0時,說明交換對象對交換主體絕對不認同,意味著交換對象對交換主體的反感以及對其交換行為的抵制;a值越大,說明交換對象的認同度也越高;當a值無限趨向于1時,則意味著交換對象對交換主體趨向于絕對認同。此時若其他變量因素保持不變,流通能力在理論上可趨向于無窮大。

r是流通效益的滿意度,因為衡量制度是否合理的標準應是能否降低成本,增加流通效益。G是r的增函數。r的取值范圍是(0,1),當r趨向于0時,表明對流通效益極度不滿意,制度的積極作用幾乎為0,G趨向于0;當r趨向于1時,表明對流通效益非常滿意,制度的積極作用發揮到最大,G趨向于無窮大。

(4)價值函數的取值范圍是從0到正無窮,其中f值可取到0。流通能力函數F(CA)是價值函數f的增函數。當f值為0時,函數F(CA)的值也為0;假定技術環境函數的值不變時,隨著f值增大,函數F(CA)的值也相應增大。使用價值變量U體現的是流通主體能夠提供的使用價值的量。這里的使用價值的量拋開了人們的滿足程度,因為這已經在流通效益中有所體現,如果人們對使用價值不滿意,那么就會使流通效益有收縮的趨勢,這是僅從供給的使用價值上看的。CA是資本總額,CR是資本周轉速度,二者的乘積共同決定變量值U的大小。CA×CR如果趨向于0,那么U也趨向于0;CA×CR如果趨向于無窮大,那么U也趨向于無窮大。

三 流通力模型中指標標準研究

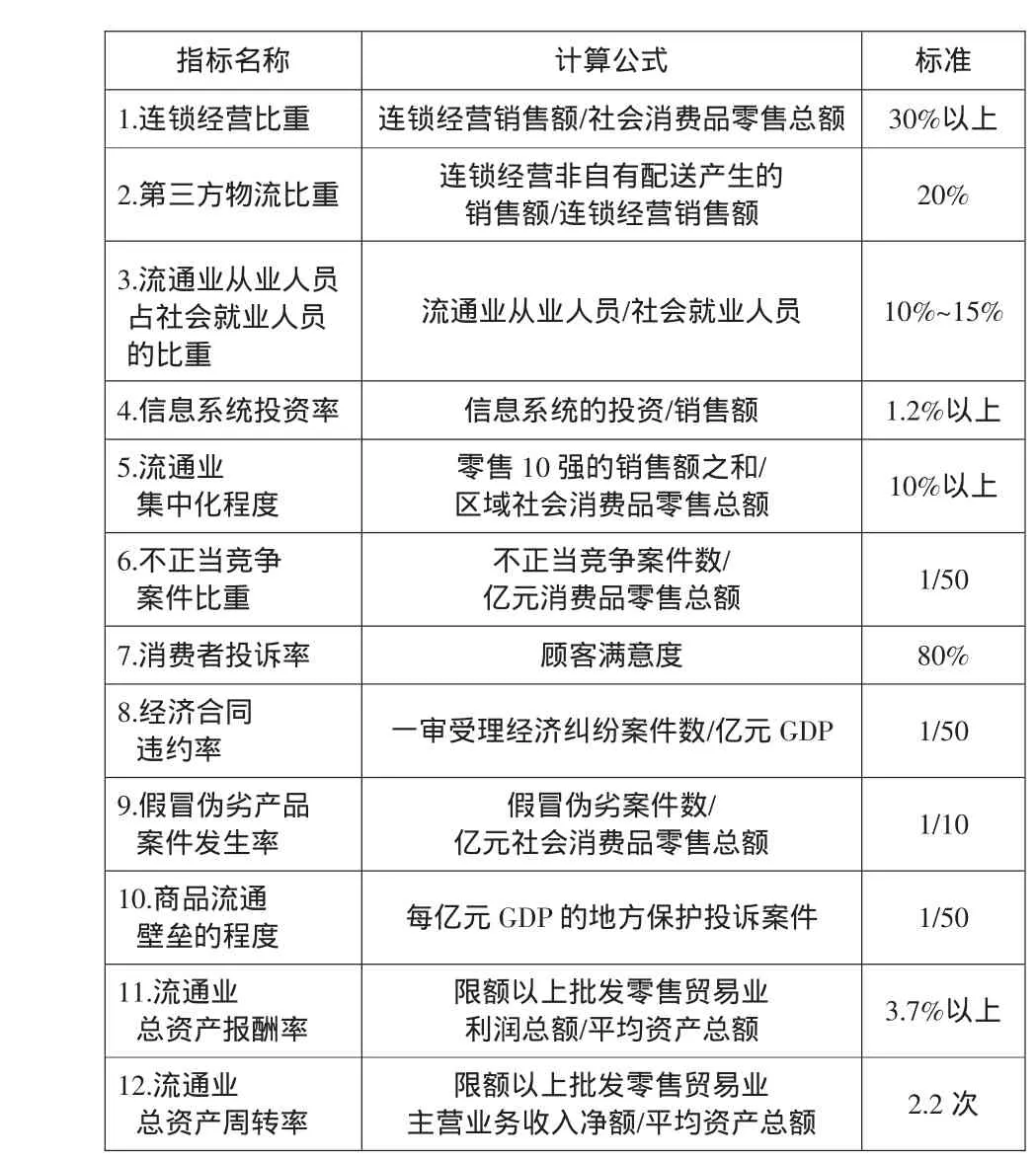

流通力模型中指標標準的確定如下(參見表1):

(1)logm中m的現實指標主要是現代化指標,具體選取連鎖經營比重和第三方物流比重,以連鎖企業經營額占全社會商品零售額的比重來衡量連鎖發展水平。從整體上看,目前西方發達國家這一比重超過50%,我國的上海、北京這一比重的加權平均值為29.67%,因此可把30%作為商品流通現代化的標準。選用連鎖經營非自有配送產生的銷售額占連鎖經營銷售額的比重這一指標來評價第三方物流所占比重,我國的上海、北京這一比重的加權平均值為22%,可把20%以上作為商品流通現代化標準。

表1 流通力衡量指標標準的確定

(2)信息i選取信息系統投資率來表示,中國流通企業在信息系統中的投資只占其銷售額的0.1%~0.3%左右,國外一般占到1.2%~2%。

(3)服務業或第三產業就業人口占總就業人口的比重為40%~60%,這是英克爾斯提出的又一個現代化標準,[4]與此相適應,將流通業就業人口占總就業人口的比重作為標準。從統計數據可知,在現代化國家中,流通業就業人口占第三產業就業人口的1/4左右,因此流通業就業人口占就業人口比重的指標p的標準為10%~15%。

(4)M(c)用流通業集中度指標代替,選用前10名零售企業占社會商品總額的比重來反映商品流通業的集中化程度,通過對西方現代化國家的考察,認為這個標準數值應為10%以上。在2000年前后,前10位零售企業在發達國家的集中化程度分別為:日本7.6%,意大利15.7%,美國25.0%,英國33.3%,德國34.8%,加拿大38.3%,法國41.6%,荷蘭77.5%,而中國僅為0.8%。

(5)G(a,r)中,a綜合了不正當競爭案件比重、消費者投訴率、經濟合同違約率、假冒偽劣產品案件發生率、商品流通壁壘的程度等指標。不正當競爭案件比重是指不正當競爭案件數占社會商品零售總額的比重,該數值的最低標準是50億分之一,即在50億元社會商品零售額中不超過一件不正當競爭案件。消費者投訴率可用其方向指標來評價,即用顧客滿意度來考量,該指標應該達到80%以上。經濟合同違約率指違約合同占全部合同的百分比,可用一審受理經濟案件數/GDP來評價,該指標的標準是50億元GDP不超過一件。假冒偽劣產品案件發生率指假冒偽劣產品案件數占社會商品零售額的比重,最低標準是10億分之一,即10億元社會商品零售總額不超過一件假冒偽劣產品案件。r為流通業總資產報酬率,我國財政部2003年公布的流通業(批發零售貿易業)總資產報酬率的優秀值為3.7%。

(6)f〔U(CT×CR)中CR為流通業總資產的周轉率,我國財政部2003年公布的批發零售貿易業總資產周轉率優秀值為2.2。

[1]郭冬樂,方虹.中國流通產業組織結構優化與政策選擇[J].商業經濟文薈,2002(6):2-5.

[2]盛洪.為什么制度重要[M].鄭州:鄭州大學出版社,2004:15-16.

[3]晏維龍.交換、流通及其制度[M].北京:中國人民大學出版社,2002:50-89.

[4]C.J.Langley.The Evolution of the Logistics Concept[M].Financial Times/Pitman Publishing,1992:95-98.