祛風化痰通絡湯治療腦梗死急性期臨床研究

(新沂市中醫院,江蘇新沂221400)

隨著人口老齡化及生活方式的改變,腦梗死患病人數逐年增加,其病死率及致殘率均較高,而在急性發病時的治療是否及時、得當,是決定患者預后的關鍵。2006年2月-2009年4月,筆者采用祛風化痰通絡湯治療腦梗死急性期中醫辨證為風痰瘀阻型患者31例,取得較好療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 診斷標準 西醫診斷參照1995年全國第四屆腦血管病學術會議通過的“各類腦血管疾病診斷要點”中腦梗死診斷標準[1],并經顱腦CT或頭部MRI檢查確診。中醫診斷參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]有關標準,辨證為缺血性腦卒中病風痰瘀阻證型。主癥:半身不遂,口眼歪斜,伴或不伴言語蹇澀或不語,感覺減退或消失;次癥:頭暈目眩,喉中痰多而黏,流涎,體形肥胖。舌脈:舌質暗淡,舌苔白厚膩,脈弦滑。具備主癥+次癥2項,結合舌脈即可確立診斷。

1.2 納入標準 (1)符合西醫動脈粥樣硬化血栓性腦梗死診斷標準;(2)發病1個月內;(3)符合中醫缺血性腦卒中病中經絡且中醫辨證為風痰瘀阻證患者;(4)年齡45~80歲;(5)神經功能缺損評分≥10分且≤36分;(6)神經功能缺損評分中上肢肌力、手肌力、下肢肌力至少有1項≥2分,意識分值≤4分。

1.3 排除標準 (1)發病超過1個月以上者;(2)短暫性腦缺血發作、腦干梗死、小腦梗死、無癥狀性腦梗死(僅影像學資料);(3)經檢查證實由腦腫瘤、腦寄生蟲病、風濕性心臟病、冠心病及其他心臟病合并房顫所引起的腦栓塞者。

1.4 一般資料 62例急性腦梗死患者均系新沂市中醫院門診和住院患者,按就診順序編號,查隨機數字表隨機分為兩組。治療組31例,男19例,女12例;年齡 50~75歲,平均(69.5±3.3)歲:病程最短5 h,最長27 d,平均(4.2±0.6)d;合并高血壓病者23例、高脂血癥者8例、糖尿病者3例、冠心病者4例;病情輕度5例、中度21例、重度5例。對照組 31例,男17例,女 14例;年齡52~79歲,平均(68.5±3.6)歲 ;病程最短6 h,最長 25 d,平均(4.8±0.4)d;合并高血壓病者24例、高脂血癥者7例、糖尿病者3例、冠心病者5例;病情輕度6例、中度20例、重度5例。兩組年齡、性別、病情程度、合并疾病、中醫癥候積分、神經功能缺損積分、總的生活能力狀態等資料比較(P>0.05),具有可比性。

1.5 治療方法 治療組:采用自擬祛風化痰通絡湯治療。方藥組成:陳皮10 g,法半夏9 g,茯苓10 g,枳實10 g,竹瀝(江西盛翔制藥有限公司產品,國藥準字:Z36021127,口服)1支,膽南星6 g,天麻10 g,僵蠶10 g,全蝎 5 g,地龍 10 g,雞血藤 25 g,大黃 6 g,甘草6 g,烏梢蛇15 g。隨癥加減:大便秘結加玄參10 g,火麻仁30 g;上肢偏癱者加桑枝10 g,片姜黃10 g;下肢萎軟乏力者加牛膝15 g,續斷15 g;言語蹇澀或不言語者加石菖蒲10 g,炙遠志6 g;手腳麻木者加簽草10 g,蜈蚣1條;頭暈著加鉤騰15 g;口苦,舌苔黃膩,熱象明顯者加黃連5 g。每日1劑,水煎2次,早晚各服1次。14 d為1個療程。

對照組:給予生理鹽水250 mL加丹參注射液20 g,靜脈滴注,每日1次;生理鹽水250 mL加長春西汀30 mg,靜脈滴注,每日1次。

兩組均予內科基礎常規治療,對顱內壓增高者加用甘露醇或甘油果糖降低顱高壓;發病早期(3~5 d)血壓不超過180/110 mmHg時可不用降壓藥,5 d后可用降壓藥維持血壓在正常范圍內。此外,根據患者病情適當給予對癥支持治療,如抗感染、維持水電解質平衡等。

1.6 觀察指標 觀察臨床癥狀、體征及神經功能改善情況,評定療效。

1.7 療效標準 參照全國第四屆腦血管病學術會議通過的“腦卒中患者臨床神經功能缺損程度評分標準”[3]、《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》中有關標準。

1.7.1 神經功能缺損療效標準 基本痊愈:神經功能缺損評分減少90%~100%,同時病殘程度為0級;顯著進步:神經功能缺損評分減少46%~89%,同時病殘程度為1~3級;進步:神經功能缺損評分減少18%~45%;無變化:神經功能缺損評分減少或增加在18%以內;惡化:神經功能缺損評分增加在18%以上。

1.7.2 中醫癥候療效標準 基本痊愈:中醫臨床癥狀、體征消失或基本消失,癥候積分減少≥95%;顯效:中醫臨床癥狀、體征明顯改善,癥候積分減少≥70%;有效:中醫臨床癥狀、體征均有好轉,癥候積分減少≥30%;無效:中醫臨床癥狀、體征無明顯改善,甚或加重,癥候積分減少<30%。

1.8 統計學方法 數據分析采用SPSS 15.0軟件包進行統計學處理。計量資料以均數±標準差(ˉ±s)表示,兩組間比較采用成組 t檢驗,同組治療前后比較采用配對t檢驗;計數資料比較采用χ2檢驗。

2 結果

2.1 兩組治療前后神經功能缺損療效比較 見表1。

表1 兩組神經功能缺損療效比較 例(%)

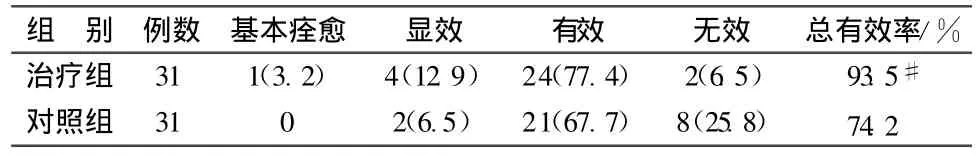

2.2 兩組治療前后中醫癥候療效比較 見表2,表3。

表2 兩組治療前后中醫癥候積分比較(ˉx±s) 分

表3 兩組中醫癥候療效比較 例(%)

3 討論

缺血性腦梗死急性期與痰瘀密切相關[4],瘀血和痰濁是缺血性腦卒中病急性期主要病理因素,瘀血和痰證常相兼為患,痰瘀互結、痹阻腦脈是缺血性腦卒中病的基本病機,并貫穿疾病的始終。盡早使用化痰通絡法阻止痰、瘀對腦竅的損害,防止機體氣血逆亂的發展,對其預后有積極的改善作用。治療宜以祛風化痰、逐瘀通絡為主,方選化痰通絡湯治療。方中陳皮、法半夏、茯苓、膽南星、竹瀝化濕消痰濁,現代研究表明,半夏具有降低全血黏度、明顯抑制紅細胞聚集和提高紅細胞的變形能力作用[5];天麻祛風;僵蠶、地龍、全蝎均為蟲類藥,搜風通絡之力較強,行氣活血、逐瘀通絡,配合烏梢蛇加強化痰活血通絡的功效;雞血藤養血活血、通經活絡;枳實、大黃蕩滌腸胃。諸藥合用,共奏祛風豁痰、活血化瘀之功。本組資料顯示,治療組在中醫癥候療效、神經功能缺損療效方面均優于對照組,提示祛風化痰通絡法對于腦梗死急性期風痰瘀阻患者具有較好療效。

[1]中華神經科學會,中華神經外科學會.各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經科雜志,1966,29(6):378-383.

[2]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[S].北京:中國醫藥科技出版社,2002:99-104.

[3]楊利,黃燕,蔡業峰,等.1418例中風患者痰瘀癥候分布和演變規律探析[J].遼寧中醫雜志,2004,31(6):459.

[4]蔣文躍,楊宇.化痰藥半夏、栝樓、浙貝、石菖蒲對大鼠血液流變性的影響[J].中醫雜志,2002,43(3):215.