西南大旱:從大災到大害有多遠?

尹鴻偉

終于下雨了!

3月27日,在自然力量與人工力量的合力下,云南省的昆明、楚雄和大理等9個州市均出現了降雨天氣。不過,這些降雨并沒有有效緩解旱情,按照中央氣象臺隨后發布的干旱黃色預警。西南大部分地區的干旱仍將持續一段時期。

自2009年8月以來,西南五省區市陸續遭遇罕見旱災,其中云南涉及面積最廣全省125個氣象站點出現重旱以上等級干旱的站有114個,其中91個達到特別干旱等級。對于持續干旱的原因,云南省氣象局局長楊明形象地表述為“北方的冷空氣下不來,南方的暖濕氣流上不來,兩者不能相遇就無法形成降水”。

國家電視臺動用了直升飛機拍攝畫面,使用了“‘彩云之南變成‘黃土高坡”的報道標題。的確,河水干枯、草木枯死、田地荒蕪……3月19日至21日,溫家寶總理在重災區云南曲靖視察時表示:抗旱基礎設施建設滯后,水源工程不足,灌溉設施不配套,山區人畜飲水困難,是地區經濟社會發展的突出問題。3月25日,國土資源部在昆明召開了“應對南方干旱緊急行動協調會”。成立了應急抗旱找水行動領導小組,啟動了抗旱救災找水應急方案。

按照官方公布的數據,至3月份因西南干旱造成飲水困難的人數已達2271萬,其中旱情最嚴重的云、貴、川、桂、渝五省份達1805萬人。整個國家機器終被動員起來,各種捐款、送水活動也如火如茶地開展起來,“猶如又一次國家大災難的集體救助行動”。

“這次涉及西南五省區市的干旱有不可排除的自然因素,但這些肯定不是事件的全部原因。”長期致力于環保工作的云南省大眾流域管理研究及推廣中心(NGO)負責人于曉剛說,“除了反對那些總是在災難發生后才積極表現,并借機建功立業的‘災難官員和‘災難政客,更要把‘災和‘害分開來對待分析,而不能混為一談。認真總結西南大旱的教訓,將對國家今后許多工作的立項、決策和監督都有著深遠的意義。”農村欠債的后果

“災害的程度已經遠遠超過我們的預期,云南已經不考慮今年的農業生產問題了而是考慮怎么樣才不會渴死人、餓死人。”云南省的一名官員在3月初表示。

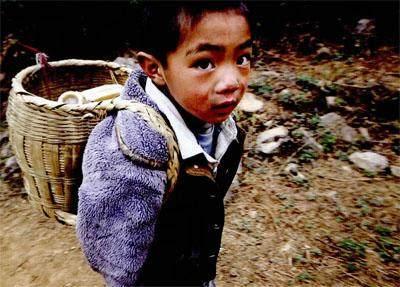

“即使有再多的馬,再多的汽車送水,但是水畢竟很有限,不能種地我們明年吃什么?”在云南省石林縣農村,一名滿身黃灰塵,正在干枯的地里挖掘的農民說,“現在,我們只能等老天爺多下雨了”。

事實上,干旱在全國各地歷來不罕見,而每個地區如果有了這樣的遭遇,都會有共同的特征,那就是農村缺水、農業缺水。此次西南大旱也不例外,農村缺水的程度遠甚于城市,即盡管大面積出現干旱情況,但是98%的缺水都出現在農村地區。

“同家實行經濟改革開放,尤其是農村土地承包以來,對農村地區水利的投入越來越少,有些地區甚至沒有專門的預算經費。而國家對水資源分配的邏輯,就是重城市重工業,輕農業輕農民。”這種共識在每一名學者、官員,甚至普通老百姓那里都存在。云南省的一名水利工作人員表示,無論是水庫還是各種水利設施基本上都是20世紀五六十年代修建,有些甚至修建于古代,往后就很少有投入和新建工程了,甚至對老的設施也缺乏維護甚至肆意破壞,“全國所有農村的情況都差不多”。

他說:“歷史欠債太多,農村地區亟需投資興建水利設施以及整治病險水庫的地方比比皆是,雖然近年來云南省也花費無數個億進行了各種‘潤滇工程、‘扶貧工程,甚至計劃‘滇中調水工程等,但是這些工作要么還是空中樓閣,要么就是落實不到位。總而言之,一場大旱就暴露出了政府工作的許多問題,甚至責任。”

傳統上,云南省的城市飲用水主要靠水庫供水,也有部分從各種河流中抽取,而廣大農村地區基本都是靠各種山泉水和水井來解決,但是這次干旱已使大部分泉水和水井干涸。水庫建設不夠、蓄水不足,引水、提水設施缺乏、不配套,脆弱的水利基礎設施讓云南省政府在抗旱時有頗多掣肘。

這次曠日持久的旱災,使云南省認識到問題的緊迫性和嚴重性,并計劃在今后3年內上100件大、中、小水堰工程,同時準備建設100萬件五小水利設施:小水池、小水窖、小水塘等。另外,除了近距離暫時性移民,云南省還計劃組織至少40萬勞動力出門打工,希望能夠減少當地用水量并獲得經濟收入。

作為云南省唯一的大城市,昆明市約600萬居民在此次大旱中有驚無險,當地官員和老百姓都表示“要歸功于2004年建成、2007年開始向昆明供水的云龍水庫”,該水庫庫容4.48億立方米,目前約占昆明主城全部供水量的70%。即便是今年雨季推遲或雨量減少,云龍水庫仍能在未來較長一段時間內保證昆明主城市民的用水需求。

“昆明市的例子足已說明,有災不一定就代表有害,或者說不一定就代表會嚴重受害。”于曉剛說,“只有在沒有憂患意識,沒有充分準備的情況下,災才會真正形成害。昆明市的官員已經承認,此次西南大旱既是極端天氣導致的結果,也是水利基礎設施嚴重滯后,對水資源綜合利用能力不強導致的結果。究竟是天災還是人禍?值得反思。”

那么,水庫是解決所有問題的靈丹妙藥嗎?已經有水利專家表示,水庫雖然比較有效,但也不是萬能的,遭遇干旱其能夠解決的范圍還是很有限,所以不能因為這次干旱教訓就一擁而上。一般來說,應該是在一片區域都沒有充足水源的地方才考慮修水庫,靠近江河的地方則不用修,只需要建提灌站就行,而且考慮到滲透的因素,也不適宜修距離太長的溝,比如可以采用引山泉水、挖水井等多種方式。

被質疑的發展方式

隨著干旱程度的加深,人們紛紛對境內的眾多水電站的水庫投以期盼的目光。

眾所周知,西南地區集中了全國75%的水電資源,是新一輪水電開發的黃金地域,水資源總量排全國第三、人均占有量是全國平均水平的4倍。坐擁金沙江、瀾滄江、怒江等著名水系的云南尤其典型,是目前水電行業“跑馬圈水”的樂園,正在進行著最大規模的水電站建設,也使其成為環保組織和水電開發單位爭論的焦點。

一般來說,水庫可以調節自然界降水分布的不均勻,將雨季多余的降水儲存起來,供干旱時使用。從地理條件和水利工程設施來說,水資源和水庫眾多的云南省出現如此大面積、嚴重的旱災,實在令人費解。

有云南的水電專家解釋:“外界并不清楚,不同的水庫有不同的功能,比如有的用于飲水,有的用于灌溉,有的用于發電,一般來說不會同時具備多種功能。比如著名的三峽水庫在設計之初也沒有考慮對農業水利的支持功能,它主要考慮了航運、發電和防洪等,而且如果要從電站水庫抽水解決干旱問題,近的地方還行,遠就不現實了因為成本非常高。”

戲劇性的是,3月25日,總投資超過400億元,歷時10年時間建設的瀾滄江上的第三座梯級電站,中國水電建設史上建設規模僅次于三峽工程、設計裝機容量420

萬千瓦的小灣水電站實現并網發電。中國華能集團公司副總經理那希志表示,小灣水電站以發電為主,兼有防洪、灌溉、攔沙及航運等綜合利用效益,是具有多年調節性能的龍頭水庫。

一方面是各種大型水電站頂著國內外的巨大爭議如火如荼地上馬,另—方面卻是各種小型水庫和地方水塘幾乎沒有進行過修繕,更沒有相應的科學管理。

于曉剛表示,云南那么多阻江斷河的水電站該不該修一直備受質疑,同時由于各種水電站對于環保工作重視不夠,已經產生了許多水土流失,泥沙淤積和電站水庫嚴重污染的情況。“按照現實的情況,即使水電站考慮了抗旱的功能,能夠把水引到干旱地區,但是那些水同樣不能用來飲用,頂多只能灌溉,因此不能把所有的希望都寄托在水電站身上。”

“必須警惕這次大旱過去后,水電企業會不會打著幫助抗旱的名義鼓吹新一輪的大型水電開發。”于曉剛說,“說到抗旱,水電企業根本不專業,因為發電和用水功能之間是互相矛盾的。如果他們講良心,可以出資讓別人來幫助建設和農業生產、農民生活相關聯的水利設施并長期維護,但那也不能成為他們肆意開發大江大河的理由。”

除了水電站,在云南省備受質疑的“罪魁禍首”還有經濟林木、作物的種植問題,目前以橡膠、桉樹為甚。它們已經被形象地比喻為“兩臺巨大的抽水機”——日夜不停地將云南土壤里的水分抽走。

事實上,橡膠、桉樹原本都不屬于云南本土植物,前者大規模種植始于1960年代;后者則是1990年代才隨著木漿造紙工業的發展而進入中國。

新物種的大量人為種植已經影響了云南當地的生物多樣性和原始植被,甚至影響了個別地區的氣候變化。一份公開的氣象資料表明,在西雙版納州的景洪、勐海等幾個橡膠主產區,年平均霧日數從1970年代的115天、128天,銳減到2005年的30天、97天。

而桉樹的種植情況后來居上,由于云南省主要領導積極支持,從上個世紀90年代中期至今,已經有超過千萬畝桉樹和其他一些速生樹種扎下了深根。

不過,對于桉樹的利弊目前還沒有統一的說法:反對者認為大面積的桉樹林被稱作上無小鳥、下無植被的“綠色沙漠”;支持者則表示桉樹不僅不會抽干水分、影響環境,而且是節水、改良土壤狀況的樹種。

云南省林業廳副廳長王德祥表示:“云南桉樹林的種植集中在普洱、文山等地,而橡膠林種植地集中在西雙版納。并且兩地的橡膠林和桉樹林種植面積僅分別占全省林地面積的1.1%和0.2%,根據幾地的旱情來看,種植橡膠林和桉樹林并非造成大旱的原因。”

國際輿論的爭端

3月里,已經被西南干旱折磨得焦頭爛額的中國政府還碰到了另外的“國際輿論災害”,沖擊來自南方的東南亞。

在中國西南地區遭受特大旱情之際,湄公河沿岸的泰國、老撾、越南和柬埔寨四國同樣出現了嚴重的旱情。由于湄公河水位遭遇半個世紀來最嚴重的水位下降,使四國的農業、漁業以及飲用水供應都受到影響。

后者一致認為中國在湄公河(中國境內稱瀾滄江)上游修建多座水壩導致旱情加重,作為湄公河委員會(MRC)成員國的他們將派領導人出席4月初在泰國舉行的湄公河管理問題峰會,屆時將會與中國代表交涉。

長期出入東南亞地區,并對瀾滄江一湄公河情況非常熟悉的于曉剛說:“下游國家對于中國在上游建設大壩的抗議由來已久,并不是出現大旱才開始的,不過中國政府從來不認為上游的行動會對下游造成負面影響。”

對于東南亞四國的意見,中國駐泰國大使館政務參贊陳德海已經公開回應:整個湄公河流域遭遇旱情,中國也是受災國,干旱與中國水壩無關。中國國內一些工程師和科學家也表示,四國的批評毫無科學根據。

對于陳德海提到瀾滄江出境處年均徑流量僅占湄公河出海口年均徑流量的13.5%,湄公河水量主要來自中國境外湄公河流域的說法,于曉剛表示了不同意見:“13.5%的數據是客觀的,這些水主要來自源頭的冰雪融化。如果是在雨季,下游國家可以不需要這13.5%;但在旱季無雨期,這13.5%對于下游卻是非常關鍵的水源。眾所周知到了旱季,上游的中國水電站也需要蓄水發電,很難主動放水給下游,這才是問題的癥結所在。”

他認為,既然中國一直希望與東南亞國家成為好鄰居,就應該正視問題的存在,并以積極的姿態與其保持良好溝通,尋找解決矛盾的方法。

另外,受干旱影響,占全球40%稻米產量的泰越兩國將減產30%以上,但由于美洲和澳洲今年仍是豐收年,對于全球性農產品供需失衡和新一輪通脹的擔心并不大,這也是西南大旱沒有引起國際社會特別關注的原因之一。