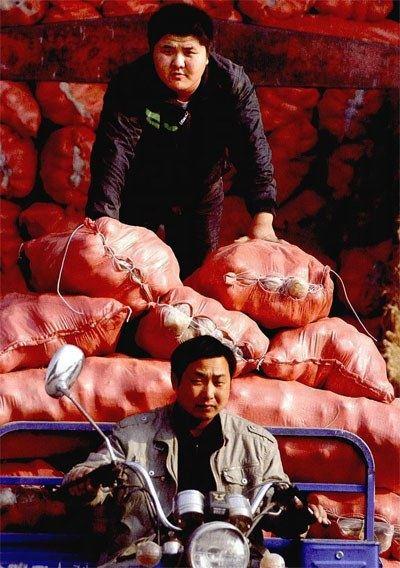

“瘋狂”農產品駛向何方?

透視農產品價格上揚,更需警惕的是其背后的深層因素。

回眸剛剛過去的2010年,在農產品市場上聽到最多的無疑是“漲價”以及網友們創造出的一系列流行聞匯——蒜你狠、豆你玩。辣翻天、姜你軍、玉米瘋、越麥越高、棉里針、糖高宗、糖玄宗、稻有道……在國內通脹壓力迅猛攀升的情勢下,中國政府近期祭出了打壓物價的“組合拳”,明年貨幣政策將轉向穩健,防通脹保衛戰正式打響。在政策的密集轟炸下。今年漲勢一路兇猛的農產品價格開始出現不同程度的同落跡象,給這輪波瀾壯闊的農產品行情增添了幾分清涼。此輪農產品價格“你方唱罷我登場”的瘋狂究竟是誰惹的禍?嚴厲的物價調控會否讓農產品價格順利跌落?明年農產品價格又將如何演繹?通過盤點全年農產品價格的走勢,我們不難從中找到這些問題的詮釋。

小品種農產品輪番瘋漲

在防甲流概念和天災的影響下,最先舞動的是大蒜、辣椒和綠豆。大蒜價格暴漲。以河南鄭州為例,兩年前批發價只需2~3元的一袋大蒜(40斤左右),今年前幾個月卻一度漲到200多元,身價暴漲100倍。有著“紅老虎”之稱的辣椒價格高漲同樣令各界始料不及,3月北京新發地市場干辣椒價格同比上漲近3倍,隨后兩個月,一些地方的主要辣椒品種從平常每公斤4元漲至40元。綠豆價格從3月初也開始持續高漲,從去年的2~3元一斤漲價到最高峰的12~13元一斤,在不到兩個月的時間里翻了一番,至5月中下旬達到高點,搖身一變成了貴族食品。綠豆暴漲還帶動了糯米、黑豆、薏米、小米等雜糧的跟風漲價。

小品種農產品的輪番瘋漲,引起了政府部門的警惕。5月26日召開的國務院常務會議明確強調,要嚴厲打擊囤積居奇、哄抬、炒作農產品價格等違法行為。接著,涉嫌爆炒農產品的“帶頭大哥”、吉林玉米中心批發市場有限公司被處以100萬元的頂格罰款,在電視上風靡一時的綠豆養生理論專家張悟本也成了被打擊的標靶。盡管部分小品種農產品在治理游資炒作的嚴厲調控聲中有所回落,但從6月中下旬開始,大蒜、綠豆、生姜又展開了新一輪上攻行情。數據顯示,7~8月間,生姜價格連番上漲,較年初漲了50%。8月中旬,北京新發地批發市場的生姜批發價,短短一個月內從3元多一斤暴漲至5元多,攀升至10年來的最高價。

大宗農產品接棒走牛

上半年是小品種農產品唱主角,下半年則是大宗農產品的天下,玉米、小麥、棉花、糖等價格紛紛高歌猛進。其實,在小品種農產品大戲尚未落幕之時,玉米便率先發威成為漲價明星,上漲行情一直持續到11月中旬。6月4日,山東濟南平陰糧食儲備庫一等玉米標出的出庫價達到2000元,噸,折合1元/斤——這在玉米產地是一個史無前例的價格。個別地區玉米的現貨價格最高甚至漲至每噸2200元。“玉米瘋”的結果,是讓中國4年來首次敞開了玉米進口的大門。

夏糧收購剛剛開始,小麥價格便呈現強勁上漲勢頭,雖然國家已調高小麥最低價至0.86元~0.9元/斤,但安徽、山東等地,小麥的收購價格還是上漲約10%,河南新鄉郭全河質量好的小麥甚至賣到了每斤1.1元。國內“越麥越高”一方面伴隨著糧農的“囤糧惜售”和各類收購主體的積極入市,一些地方甚至出現了搶購小麥的景象;另一方面也和國際小麥價格的飆漲相呼應。統計顯示,8月中旬國際小麥價格較年初漲了28%,比起6月低點更是高達90%,7月單月漲幅創下1959年以來新高。

9月份以來,跟隨期貨價格的上漲腳步,國內現貨市場棉價一路快速上漲,中國棉花價格指數(328級)于11月11日創出歷史最高點31302元/噸,較8月底上漲超過70%。棉花瘋了,棉服棉布也是“水漲船高”。與此同時,“糖高宗”橫空出世。在新舊榨季交替之際,糖價屢創新高,“糖玄宗”順利繼位,行情愈演愈烈。10月25日,昆商食糖價格綜合指數首次突破7000元大關,達7042元;鄭州期糖和廣西批發市場的糖價全線達到漲停板,南寧商家報價均在7000元/噸以上,部分地區甚至停止了報價。此外,連平日表現最平穩的秈稻也在本輪大宗農產品漲價潮中趕了一把瘋狂的漲價時髦。

農產品價格何以如此瘋狂?

究竟誰是農產品瘋狂漲價的幕后推手?從短期角度看,主要是由嚴重自然災害引發的市場供求關系失衡導致,今年全國多個地方出現干旱、低溫、暴雨、高溫等極端性天氣事件,一些農產品供不應求,其間伴隨著農民惜售和游資炒作跟風,但這種市場層面的解釋尚無法清晰釋疑農產品齊齊漲價的復雜表情,連各大部委之間也是爭吵不已,發改委將罪魁禍首指向游資炒作,而農業部和統計局對此卻并不認同。實際上,透視農產品價格上揚,更需警惕的是其背后的深層因素。

此輪農產品價格的大幅發飆,一是與實體經濟環境不佳下的貨幣政策寬松密切相連,從2008年11月至2010年10月的兩年時間里,新增信貸規模達到17.7萬億,天量的貨幣發行為農產品價格上漲提供了富裕的資金后盾;二是與農產品流通體制的嚴重缺陷分不開,農產品物流成本仍是重要瓶頸,流通中“兩頭叫、中間笑”的怪象始終突出;三是高通脹的經濟增長周期暗流涌動為農產品價格上漲提供了共振環境;四是工業化的高速推進和城市化的躍進,導致農村“三化”格局(農村空心化、農田拋荒化、城鎮侵占化)愈演愈烈,為農產品價格上漲提供了長期的支撐土壤,也在很大程度上反映了由于“剪刀差”存在、長期偏低的農產品價格的價值回歸。數據顯示,近10年我國農產品價格指數復合增長率僅5.5%,遠遠低于我國GDP的平均增速10%。

重壓之下的農產品價格將如何演繹?

農產品價格是百價之基,農產品價格的集體上漲,直接觸動著高通脹的敏感神經。央行數據顯示,今年三季度城鎮儲戶對物價水平的滿意度指數已經接連創出2001年有數據以來的最低點,這甚至顯著低于2007~2008年通脹時期的水平;而國家統計局的調查則顯示,連續上升了5個季度的消費者信心指數也首次出現回落。進入11月,一系列物價調控措施密集拋出,國務院重提“米袋子”省長負責制和“菜籃子”市長負責制,行政性價格干預也祭出了,部分農產品價格在政策“組合拳”之下開始止漲回落。

然而,海外熱錢暗流洶涌,國內通脹壓力依然高企,10月CPI同比增速達4.4%,11月CPI可能再創新高。目前東北地區糧價普遍達到歷史高點,糧食加工企業、貿易企業等各市場主體仍在上演著搶糧大戰。而且現在春節傳統節日腳步漸近,消費需求大幅增加,加上農業扶持政策又要進入季節性密集期,農產品價格上漲十有八九又是趨勢。靠行政性的控制物價舉措其實只能是治標不治本,農產品價格短暫

的回落恐怕難擋其向上的勢能。此外,國際市場上農產品價格也處于牛市當中,會對國內農產品價格形成一定傳導。數據顯示,過去半年左右的時間中,全球小麥和玉米價格漲了57%,大米漲了45%,糖漲了55%,大豆漲到了過去16個月來的最高值,肉價也漲到了20年來的最高值。

因此,在內推外壓之下,2011年農“瘋狂”農產品駛向何方?

陳和午

透視農產品價格上揚,更需警惕的是其背后的深層因素。

回眸剛剛過去的2010年,在農產品市場上聽到最多的無疑是“漲價”以及網友們創造出的一系列流行聞匯——蒜你狠、豆你玩。辣翻天、姜你軍、玉米瘋、越麥越高、棉里針、糖高宗、糖玄宗、稻有道……在國內通脹壓力迅猛攀升的情勢下,中國政府近期祭出了打壓物價的“組合拳”,明年貨幣政策將轉向穩健,防通脹保衛戰正式打響。在政策的密集轟炸下。今年漲勢一路兇猛的農產品價格開始出現不同程度的同落跡象,給這輪波瀾壯闊的農產品行情增添了幾分清涼。此輪農產品價格“你方唱罷我登場”的瘋狂究竟是誰惹的禍?嚴厲的物價調控會否讓農產品價格順利跌落?明年農產品價格又將如何演繹?通過盤點全年農產品價格的走勢,我們不難從中找到這些問題的詮釋。

小品種農產品輪番瘋漲

在防甲流概念和天災的影響下,最先舞動的是大蒜、辣椒和綠豆。大蒜價格暴漲。以河南鄭州為例,兩年前批發價只需2~3元的一袋大蒜(40斤左右),今年前幾個月卻一度漲到200多元,身價暴漲100倍。有著“紅老虎”之稱的辣椒價格高漲同樣令各界始料不及,3月北京新發地市場干辣椒價格同比上漲近3倍,隨后兩個月,一些地方的主要辣椒品種從平常每公斤4元漲至40元。綠豆價格從3月初也開始持續高漲,從去年的2~3元一斤漲價到最高峰的12~13元一斤,在不到兩個月的時間里翻了一番,至5月中下旬達到高點,搖身一變成了貴族食品。綠豆暴漲還帶動了糯米、黑豆、薏米、小米等雜糧的跟風漲價。

小品種農產品的輪番瘋漲,引起了政府部門的警惕。5月26日召開的國務院常務會議明確強調,要嚴厲打擊囤積居奇、哄抬、炒作農產品價格等違法行為。接著,涉嫌爆炒農產品的“帶頭大哥”、吉林玉米中心批發市場有限公司被處以100萬元的頂格罰款,在電視上風靡一時的綠豆養生理論專家張悟本也成了被打擊的標靶。盡管部分小品種農產品在治理游資炒作的嚴厲調控聲中有所回落,但從6月中下旬開始,大蒜、綠豆、生姜又展開了新一輪上攻行情。數據顯示,7~8月間,生姜價格連番上漲,較年初漲了50%。8月中旬,北京新發地批發市場的生姜批發價,短短一個月內從3元多一斤暴漲至5元多,攀升至10年來的最高價。

大宗農產品接棒走牛

上半年是小品種農產品唱主角,下半年則是大宗農產品的天下,玉米、小麥、棉花、糖等價格紛紛高歌猛進。其實,在小品種農產品大戲尚未落幕之時,玉米便率先發威成為漲價明星,上漲行情一直持續到11月中旬。6月4日,山東濟南平陰糧食儲備庫一等玉米標出的出庫價達到2000元,噸,折合1元/斤——這在玉米產地是一個史無前例的價格。個別地區玉米的現貨價格最高甚至漲至每噸2200元。“玉米瘋”的結果,是讓中國4年來首次敞開了玉米進口的大門。

夏糧收購剛剛開始,小麥價格便呈現強勁上漲勢頭,雖然國家已調高小麥最低價至0.86元~0.9元/斤,但安徽、山東等地,小麥的收購價格還是上漲約10%,河南新鄉郭全河質量好的小麥甚至賣到了每斤1.1元。國內“越麥越高”一方面伴隨著糧農的“囤糧惜售”和各類收購主體的積極入市,一些地方甚至出現了搶購小麥的景象;另一方面也和國際小麥價格的飆漲相呼應。統計顯示,8月中旬國際小麥價格較年初漲了28%,比起6月低點更是高達90%,7月單月漲幅創下1959年以來新高。

9月份以來,跟隨期貨價格的上漲腳步,國內現貨市場棉價一路快速上漲,中國棉花價格指數(328級)于11月11日創出歷史最高點31302元/噸,較8月底上漲超過70%。棉花瘋了,棉服棉布也是“水漲船高”。與此同時,“糖高宗”橫空出世。在新舊榨季交替之際,糖價屢創新高,“糖玄宗”順利繼位,行情愈演愈烈。10月25日,昆商食糖價格綜合指數首次突破7000元大關,達7042元;鄭州期糖和廣西批發市場的糖價全線達到漲停板,南寧商家報價均在7000元/噸以上,部分地區甚至停止了報價。此外,連平日表現最平穩的秈稻也在本輪大宗農產品漲價潮中趕了一把瘋狂的漲價時髦。

農產品價格何以如此瘋狂?

究竟誰是農產品瘋狂漲價的幕后推手?從短期角度看,主要是由嚴重自然災害引發的市場供求關系失衡導致,今年全國多個地方出現干旱、低溫、暴雨、高溫等極端性天氣事件,一些農產品供不應求,其間伴隨著農民惜售和游資炒作跟風,但這種市場層面的解釋尚無法清晰釋疑農產品齊齊漲價的復雜表情,連各大部委之間也是爭吵不已,發改委將罪魁禍首指向游資炒作,而農業部和統計局對此卻并不認同。實際上,透視農產品價格上揚,更需警惕的是其背后的深層因素。

此輪農產品價格的大幅發飆,一是與實體經濟環境不佳下的貨幣政策寬松密切相連,從2008年11月至2010年10月的兩年時間里,新增信貸規模達到17.7萬億,天量的貨幣發行為農產品價格上漲提供了富裕的資金后盾;二是與農產品流通體制的嚴重缺陷分不開,農產品物流成本仍是重要瓶頸,流通中“兩頭叫、中間笑”的怪象始終突出;三是高通脹的經濟增長周期暗流涌動為農產品價格上漲提供了共振環境;四是工業化的高速推進和城市化的躍進,導致農村“三化”格局(農村空心化、農田拋荒化、城鎮侵占化)愈演愈烈,為農產品價格上漲提供了長期的支撐土壤,也在很大程度上反映了由于“剪刀差”存在、長期偏低的農產品價格的價值回歸。數據顯示,近10年我國農產品價格指數復合增長率僅5.5%,遠遠低于我國GDP的平均增速10%。

重壓之下的農產品價格將如何演繹?

農產品價格是百價之基,農產品價格的集體上漲,直接觸動著高通脹的敏感神經。央行數據顯示,今年三季度城鎮儲戶對物價水平的滿意度指數已經接連創出2001年有數據以來的最低點,這甚至顯著低于2007~2008年通脹時期的水平;而國家統計局的調查則顯示,連續上升了5個季度的消費者信心指數也首次出現回落。進入11月,一系列物價調控措施密集拋出,國務院重提“米袋子”省長負責制和“菜籃子”市長負責制,行政性價格干預也祭出了,部分農產品價格在政策“組合拳”之下開始止漲回落。

然而,海外熱錢暗流洶涌,國內通脹壓力依然高企,10月CPI同比增速達4.4%,11月CPI可能再創新高。目前東北地區糧價普遍達到歷史高點,糧食加工企業、貿易企業等各市場主體仍在上演著搶糧大戰。而且現在春節傳統節日腳步漸近,消費需求大幅增加,加上農業扶持政策又要進入季節性密集期,農產品價格上漲十有八九又是趨勢。靠行政性的控制物價舉措其實只能是治標不治本,農產品價格短暫的回落恐怕難擋其向上的勢能。此外,國際市場上農產品價格也處于牛市當中,會對國內農產品價格形成一定傳導。數據顯示,過去半年左右的時間中,全球小麥和玉米價格漲了57%,大米漲了45%,糖漲了55%,大豆漲到了過去16個月來的最高值,肉價也漲到了20年來的最高值。

因此,在內推外壓之下,2011年農產品價格估計仍將繼續上揚的態勢,跑贏GDP的概率還是比較大的,只是在中央打響防通脹戰爭的大背景下,繼續今年大小農產品價格普漲的共振行情可能難度較大,但演繹穩步上揚態勢或是不可避免。倘若老天再不作美,那么農產品再被網友們制造出幾個流行詞匯仍是有很大可能的。產品價格估計仍將繼續上揚的態勢,跑贏GDP的概率還是比較大的,只是在中央打響防通脹戰爭的大背景下,繼續今年大小農產品價格普漲的共振行情可能難度較大,但演繹穩步上揚態勢或是不可避免。倘若老天再不作美,那么農產品再被網友們制造出幾個流行詞匯仍是有很大可能的。