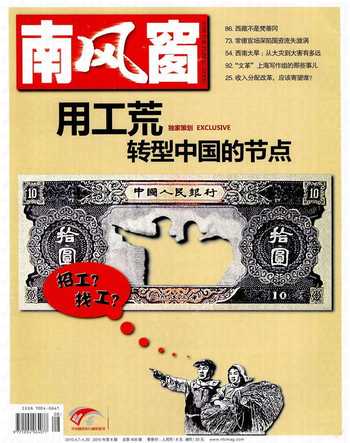

“老鋪”大國日本

趙 堅

世界上很少有像日本這樣尊重手工藝職人的文化。當今日本很多被國家封為“國寶”者,就是手工藝職人。而大部分成功經營的老鋪,都以地元鄉梓為中心,提供產品和服務。老鋪以盈余的部分,還原于鄉梓的福利,而在遭逢意外蹉跎時,常常會得到顧客的扶持。

在日本住久了,你會發現日本文化是一個奇怪的混合體,她既小心翼翼地保持島內的古老傳統,又睜大眼睛注視島外所發生的一切。起源于繩文時代的“注連繩飾”,今天仍然掛在家家戶戶的門首迎接新春,日本很多的節氣祭祀依然帶著原始初民樸拙粗獷的氣息。而另一方面,巴黎香榭麗舍大街今天的時尚,明天就會在東京的澀谷流行,美國巴諾書店(Barnes&Noble)的暢銷書,不少隔幾個月就可以在日本各大書店看到其譯本。這種“保守”和“騖新”的奇妙混合,體現出島國文化對“失統”和“落伍”的焦慮,一直在“內顧”和“外視”之間尋找平衡。

日本文化的“內向性”,使其常常以墨守傳統來保持個性,因而具有明顯的“保守”趨向;而其“外向性”,則使其經常注意周邊環境的變化,以“維新”的方式充實傳統,因而具有健強的自我調攝更新能力。日本的“老鋪”現象,大概可以視為日本文化的一個縮影。

“百年老鋪”超過10萬家

日本的400余萬中小企業,曾經是“日本奇跡”的重要創造者,而且當今依然是日本經濟“再生”的重要支撐。這些主要分布于制造、建筑和服務業的中小企業骨干部分,是經營歷史超過百年的“老鋪”企業。老鋪企業作為一國企業的根干,并非日本特有的現象,如《財富》雜志每年統計的“世界500強”企業中,家族企業約占四成,而這些家族企業中,有近三成為“老鋪”企業。根據韓國中央銀行2008年的統計,世界上41個主要國家中,超過200年歷史的“老鋪”企業共有5586家,其中日本有3146家,占了56%,居世界第一。其余老牌工業國家,如第二位的德國有837家,第三位的荷蘭222家,第四位的法國196家,三國加起來總共才是日本的39%。其它如美國有14家。中國有9家,印度才3家。所以徑稱日本為“老鋪大國”,大概不為“過言”吧?

再來看看日本“老鋪”企業的年齡成分,最為古老的大阪建筑企業“金剛組”,創業于公元589年,已經有142t年的歷史了。其它如小松市的“善吾櫻”旅館,京都的“虎屋黑川”和篥子店、“田中伊雅”佛具店、“平井常榮堂”藥鋪、“一和”和菜子店,都有千年以上的經營歷史。500年以上的“老鋪”企業也有32家,如果統計日本“百年老鋪”的話,則超過10萬家。根據國際“老鋪”協會“艾諾金”(Les Henokiens)的資料,意大利的金銀首飾行“托利尼”(Torrini)創建于1369年,是歐洲現存最古老的企業,比“金剛組”足足晚了780年。韓國有句俗話說“店鋪不過三代”,果真全國連一家“百年老店”也沒有。韓國中央銀行對日本“老鋪”企業做調查研究的初衷,恐怕就是為了尋找何以韓國就沒有“百年老店”吧。

中國在漫長的古代社會里,無論改朝換代,抑或承平歲月,儒家的“重農抑商”政策是一貫的國策,不難想象,我們沒有多少“老鋪”企業。國家內貿部在1990年曾經認定全國1600家企業為“中華老字號”(百年老店),數字讓人覺得寒磣。而根據當時可信的調查報告,這1600家“老鋪”企業中,有兩成“長期虧損,面臨倒閉”,七成“勉強維持”,只有一成“稍有效益”,“老鋪”在中國的衰落,看來不止是“凄慘”了。

暫時不說“老鋪”企業,新興企業好一些嗎?也不見得。筆者曾經讀過一篇題為《中國企業離百年老店還有多遠?》的文章,稱中國新企業的“平均壽命”才“2.9年”!因為作者沒有提供據以立論的數據來源,筆者對此數字有點“訝疑”。不過作者倒是援引了澳大利亞一所機構對“企業生命力”所做的統計,據說百家新企業的“5年存活率”只有1/4,然后逐年遞減,再過4年,幸存企業中的3/4也被淘汰。這就是說,100家企業,經過9年之后,只剩下6家。這樣一算,“2.9年”的“存活率”,大概還是靠得住的。那么,日本的“老鋪”企業哪來這么“厲害”的“韌性”呢?

“老鋪”生存的社會環境

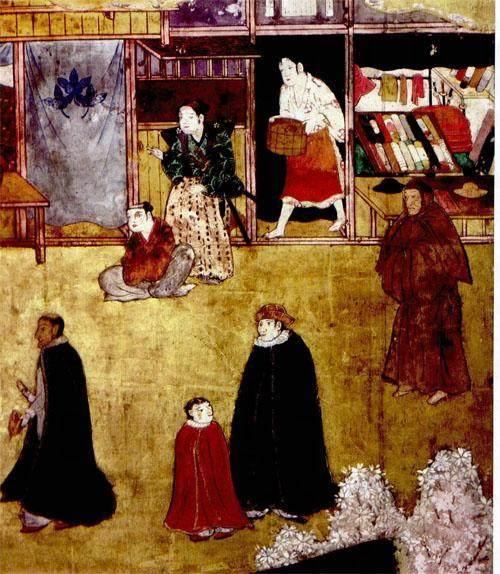

日本成為“老鋪”大國的主要原因,可以從企業生存的社會環境以及企業本身的素質構成兩方面來探討。首先,日本在6世紀末開始大規模引進隋唐“律令”、成為統一集權國家以來,歷經奈良、平安、鐮倉、室町時代,島內既沒有大規模的農民起義,也沒有大規模的軍閥混戰,而且民族構成比較單純,沒有大陸國家“五方雜處”、異族之間為爭奪生存資源而起的頻繁戰爭,加上四面環海,天然屏障,幾乎不曾有過外族入侵,因此社會相對穩定,為手工業和商業的持續發展,提供了相對安定的社會條件。

在國策方面,從飛鳥時代起,尤其是在日本全面接受隋唐制度之后,儒家的“農本主義”成為歷代的基本國策,但“重商主義”也一直構成國家經濟基軸的另一側。尤其到了鐮倉時代開始的中世紀,“重商主義”漸次抬頭,“商工業”和海邊貿易受到重視,經商的僧人、手工藝職人、海民等“非農業民”,成為社會的活躍階層。即便在“戰國時代”,戰火延及的范圍也相當有限,而且各大名將軍,努力發展本地產業,以資軍備,給予手工業者和商人相對寬松的發展機會。

而在歐洲,近代“重商主義”興起之前,手工藝者地位卑下,不受社會重視。英國貴族以及“上流階級”,至今不會輕易讓自己的子弟在大學選擇工科,大概就是這種遺風的反映吧。在中國和韓國的古代,由于儒學區分“勞力”和“勞心”兩類人等,“勞力”如手工藝者,是“小人”的職業,“君子不為”,很少富家愿意送子弟去學“手藝”的。而且一旦以“手藝”致富,多讓子弟改弦更張,另謀仕道,以求“出息”,不是出于不得已,鮮少愿意以“手藝”傳代,讓弟子賡續其業的。

司馬遼太郎在其文化隨筆《日本的原型》(1993)中提到,世界上很少有像日本這樣尊重手工藝職人的文化,確實不為虛言。日本的職人,尤其當他們的技藝臻于“達人”和“名人”的境界時,從古以來,備受社會敬重。當今日本很多被國家封為“國寶”者,就是手工藝職人。民眾還以“常連客”(回頭客)的形式,對他們愛用的工藝和服務表示支持。筆者在慶應大學留學時,差不多每周課后,指導教授都會領著諸生,去同一家飯館用餐。記得這家飯館叫做“山田屋”,餐廳的墻壁上掛滿了和慶應有關的旌旗、照片和紀念品,大概從福澤諭吉的“義塾”時代就開始了這種主客交往,恐怕已有+多世紀了吧。顧客的忠誠,無疑是“老鋪”存續的重要因素。

“老鋪”企業的素質構成

再來看“老鋪”企業的素質構成。首先,“老鋪”企業擁有獨特的技術,而且經過世代磨礪,與時俱進,精益求精,臻于爐火純青的境界,為社會所亟需。如300年老鋪“福田金屬箔粉”,生產手機等的配線基板所需的電解銅箔,和另一家日本同行一起,提供世界總份額九成的供應。百年老鋪“田中貴金屬工業”,生產手機振動器的細金絲,細到只有一根頭發的1/8,可以把一克純金拉成3000米0.05毫米粗的金絲線。世界極細金絲線份額的泰半,由其提供。

其次,大部分成功經營的老鋪,都以地元鄉梓為中心,提供產品和服務。其字號招牌,經過長年的鍛錘,信用深入顧客心坎,老鋪和用戶之間結成的信賴關系,形成一種“共生共榮”的社區環境。老鋪以盈余的部分,還原于鄉梓的福利,而在遭逢意外蹉跎時,常常會得到顧客的扶持。老鋪和顧客之間的鐵打同盟,使同社區潛在競爭者的空間大大壓縮,因而讓老鋪注重產品和服務的質量,得以最大限度持續獲取和鞏固顧客的忠誠。這種老鋪和顧客之間的良性循環,讓老鋪立于不敗之地。日本每年都有很多企業倒閉,但其中鮮少老鋪。

再次,日本很多老鋪企業都秉持“保守”理念,如常見有以下兩條“社訓”:其一為“辨分”,即明辨“本分”;其二為“守分”,即不逾“本分”。為此甚至還有老鋪以社訓明白告誡承業的子孫:“不要擴大規模”。警惕“盛極而衰”的擴張。而且大半老鋪不改其創始初業,較少會隨意跨出本業,去尋求新的發展。這種不追求暴利,不盲目擴張,并將質量、服務和信譽置于贏利之上的經營理念,是老鋪長壽的另—個主要原因。

當然,老鋪企業長壽離不開“職人精神”。職人并不是普通的從業員,而是傳統技藝的承傳者。職人從上代承受技藝,一生以“一筋”的專注態度從事其業,完善技藝,然后傳薪給下一代職人。老鋪由職人支撐,因而“職人精神”是老鋪長存的關鍵因素。從這個意義上說,日本既然是個“老鋪”大國,那么同時也就可以說是—個“職人”國家了。

(作者為大阪常磐會學因大學教授,復旦大學日本研究中心兼職研究員)

日本全面接受隋唐制度之后,儒家的“農本主義”成為歷代的基本國策,但“重商主義”也一直構成國家經濟基軸的另一側。而在歐洲,近代“重商主義”興起之前,手工藝者地位卑下,不受社會重視。