摸著石頭過河到造橋過河

南方朔

上期《南風窗》對西部開發10年做了回顧,這是個重要的起點,有許多延伸問題可以來討論一下。從西部開發10年我突然想起一則陳年舊事。

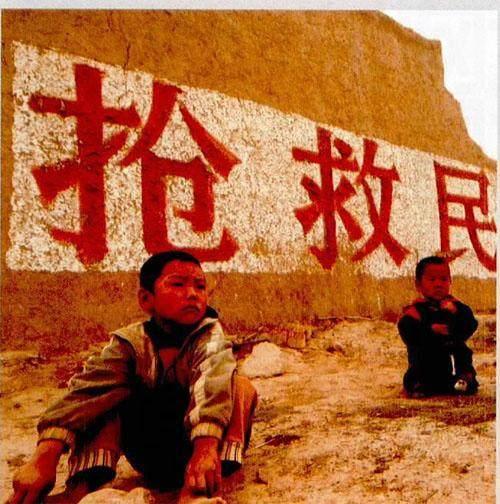

在大西部開發這個觀念提出之前,1990年初期曾有過所謂的“大循環”之說。當時中國的東岸已開始發展,于是有人相信,可以借由東岸的發展而逐步向內陸及西部“滴漏”(TrickleDown),對于這種說法,我的質疑是:根據全球的經驗,有許多地方發展,它的效果并不會“滴漏”,反而是向周邊地區做著資本、人力、甚至資源的“回洗”(Wash Back),好的東西被撈走,壞的副作用如貧窮、環境的破壞等則留給了當地,那么,在“滴漏”和“回洗”之問。可有任何保障?這種情況會不會演變成當時全球普遍存在的“依賴而不發展”的困境?

關于資本主義的發展理論以及地理空間的建構,最大的經驗乃是多數的發展模式都依賴生態點和相近的一些局部的面;而發展到某種程度要擴張時,也多半令資本和技術外移,而不會“滴漏”到自己國家的低度開發地區。經濟利益的極大化乃是發展的優先目標,地區的均衡則不在經濟邏輯的考慮范圍內。否則的話,全世界也沒有那么多產業移出的現象了。今天的美國,低度開發地區極多;今天的臺灣除了北中南三個中心區城外,其他地區到處是破落的村嶺,這都證明了“滴漏”不是那么一廂情愿的事。均衡發展乃是國家目標,它的位階包含了經濟目標但也高于經濟目標,如果國家目標搞不清楚,甚至變得從屬于資本邏輯區域開發招商引資的結果,反而會與國家目標抵觸。

1960和1970年代,第三世界國家有鑒于自己在世界體系里的不利地位,曾對“另類發展”的模式有過討論,盡管第三世界本身條件較差,具體做出來的成就不顯著,但它們主張“在地發展”“中低程科技”,“小資本主義”這些價值,卻無疑與近年來的新趨勢相當吻合,這也可供各國的低度發展地區借鑒。只有以當地人為主體,才有可能辦到適合當地利益的發展模式,而不只是單純復制別人的模式;現在科技資訊發達,已使得科技動員容易,像巴基斯坦都已能透過科技動員而生產一副40美元的助聽器,坦桑尼亞都已通過科技動員而生產全球著名的防蟲蚊帳,對自己以及其他后進國助益極大,而有效的小資本主義發展模式也才有助于當地的發展與就業,并填補大資本主義所留下的經濟空間。

近年來,由于孟加拉的尤努斯創造了微金融和微型貸款,人們對資本主義體系已有了不同的認知,此前的人都眼睛看大不看小,只看全球化競爭,不太理會晚發展地區的本地需求;現在的人則關心注意地方需求和地方參與,它不太可能產生“福布斯”及胡潤排行榜的富翁,但許多小資本主義的參與者,的確創造了為數不少既吻合生態條件又有社會意義的金融模式樣本。它絕大多數都落戶在第三世界,我們可以期待它將來在中國的低度開發地區也能發揮。中國發展至今,世界之最和世界市場,比世界高樓和富翁數目這些項目已可稍作休息一下了,強化區域和階級的均衡發展,注重環境的永續發展,或許才是值得努力的方向。未來的西部發展,或許這才是重點。這些國家目標才是考驗國家調控能力的指標。

我一向認為,中國的發展有兩段,第一段以開放為主,開放即可創造機會,大家摸著石頭過河;而現在應該到了第二段,國家自己造好橋,大家開車坐車過河:造橋這個工程里,就包括國家的區域及階級的均衡在內,我深信在未來一二十年內,乃是中國產官學界實現未來目標的關鍵期。如何在理論上建造新的發展模式,那是知識力的最大考驗,而重估西部發展,這應該是個起點!