重拾民俗的中秋

甄靜慧

假如中秋節接到母親的電話:家里石榴成熟了!

其實她想問:你什么時候回家?

中秋的月亮特別圓,是因為節日內涵里那些幽遠的、溫情脈脈的情感流淌洋溢,使我們內心變得柔軟而敏感。

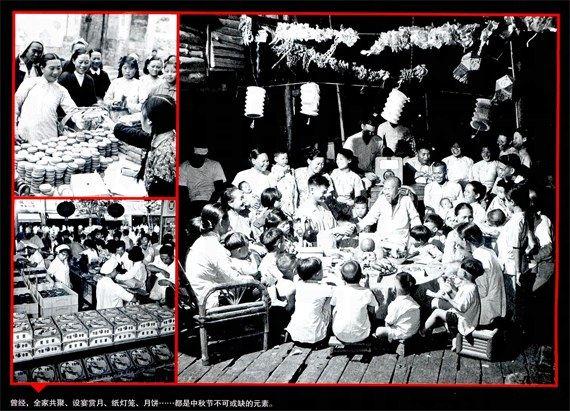

小時候。盡管物質條件并不寬裕,卻不影響中秋節作為一個情感與形式同樣豐滿的節日:團聚的日子,家家戶戶設上案幾,放滿月餅和水果;廳堂里也早早擺起了節日才動用的圓臺面,因為在外漂泊的游子已踏上返鄉征程。

然而,生活在無聲地改變。今天的中國人到了中秋已很難團圓。

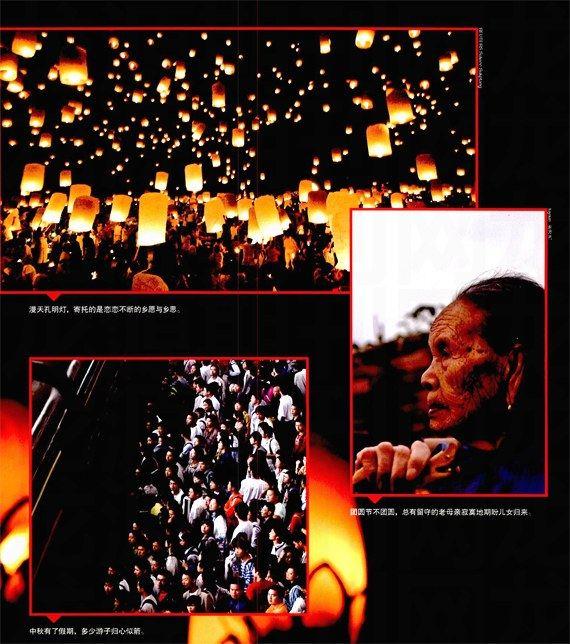

改革開放、城市化飛速發展、人才自由流動。我們生在一個漂泊的年代。有一千個理由走向遠方:為謀求一份更像樣的生活,為實現遙不可及的夢想……有人在路上,有人準備啟程,另一些人已在異鄉的土地生根。

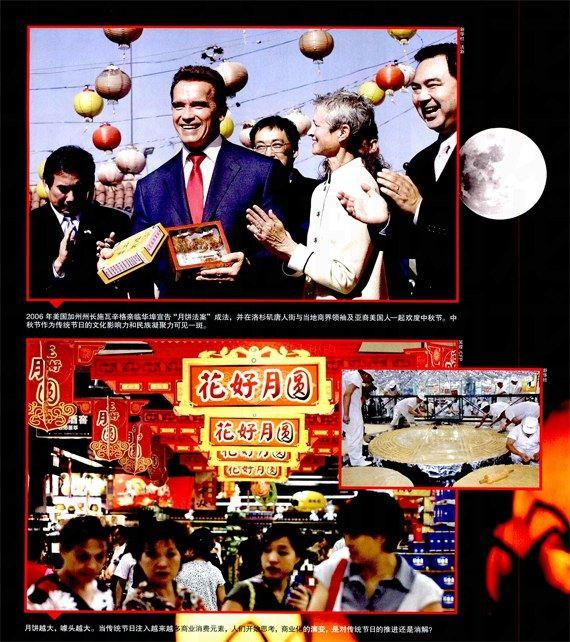

而當漂泊成為生活的主題。何止是中秋,端午、重陽、清明——物質豐盛的同時,傳統節日文化感也在不知不覺中淡化。被大城市日益趨濃的商業氛圍所取代。君不見酒樓月餅的包裝一年比一年奢華,離鄉打拼的游子一年比一年忙碌,而留守故鄉期盼兒女的老人則一年比一年寂寞。

也許只有當一天結束,萬籟俱寂的夜空中寒月清冷。窗下人才會偶爾感懷:似乎有什么正在流失。

這幾年。很多專家疾聲呼吁:“中秋民俗活動已處于瀕危狀態,不應該讓其淪為單純的月餅節。”

因為再沒有哪一個民俗節日的內涵,比得上數千年來中國人賦予中秋明月的情感更具文學性、感染力和凝聚力。“故鄉秋憶月,異國夜驚潮”——無論你身在何地,抬起頭,同一輪明月總能引發出同一樣的鄉思。

慶幸的是,2008年,中秋節第一次被列為法定節假日。所以今年中秋國慶。我們有了一個盡管是有些凌亂的長假,這當然是一種文化的回歸和進步。然而,在長時間的迷失之后,如何讓中秋真正返回民間,重新體現出蘊含在節日中的中華傳統文化內核,似乎更值得深思。

激情澎湃的端午龍舟日被韓國人搶注;日本櫻花祭之浪漫溫情聞名亞洲;那么,中國人的中秋呢?