一個記者的跨海峽觀察日志

游勸榮

時下,媒體多如牛毛,有責任感的媒體并不多;同樣,吃新聞飯的人不少,真正的記者卻不多。

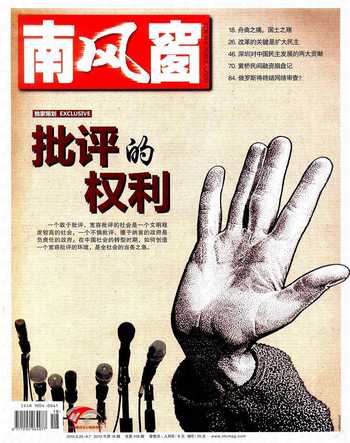

在我看來,一個人能稱作記者,除了從業新聞這個“硬件”之外,應當是一個觀察家,一個用自己的眼睛孜孜不倦地觀察身邊或近或遠的各種事物,對這個世界充滿理想主義的情懷,對人類及其命運抱有悲天憫人的責任感的人。用這個標準來衡量,《南風窗》雜志社的高級記者、資深媒體人鐘岷源應當算是一個地道的記者。

盡管是雜志社派駐一個省的記者,但鐘岷源的觀察并沒有停留在這個層面。繼上一本著作《撫脈福建——海峽西岸政經觀察》之后,他把眼光伸向了一水之隔的東岸,開始了對寶島臺灣的遠距離眺望和零距離撫摸,于是,一篇篇觀察日志“出籠”了,積少成多,這本《臺灣這兩年——馬英九執政的2008~2010》問世了。

從書名看,作者的觀察對象是臺灣,時間是2008~2010年這“兩年”,背景是臺灣發生第二次政黨輪替,國民黨人重新執政,馬英九擔任臺灣地區領導人,臺灣“重現藍天”。然而,作者的觀察實際上早已超越“馬英九執政的臺灣這兩年”的范圍。以臺灣為觀察對象,并沒有就臺灣說臺灣,而是把臺灣放在與隔海相望的祖國大陸一起來觀察;以2008年~2010年“這兩年”為觀察的時間段,卻沒有局限于“這兩年”,而是把“這兩年”與它的過去和未來聯系起來觀察;以馬英九執政為觀察背景,也沒有只局限于“馬上”,而是以“馬上”為聚焦點觀照整個臺灣的政治格局和政治生態,乃至兩岸政治角力。甚至美國、日本等在臺灣問題上的“蠢蠢欲動”,等等,不一而足。

背負“馬上就好”的沉重包袱,執政的馬英九甫一上路就遭遇全球金融危機,“經邦濟世”乏力的馬英九振興經濟無力,支持率直線下跌。作者徹悟了“發展才是硬道理”的“硬道理”,看到了只有經濟基礎才是真正的“執政之基”,而不論政黨怎么輪替,只有給人民群眾帶來實實在在的好處的政黨,才能因此取得人民群眾的擁護和支持,取得政權,鞏固政權,站穩執政地位。

然而“東方不亮西方亮”,在經濟上建樹不多的馬英九,在推動兩岸關系的發展上卻屢屢攻城略地,成果頗豐。從開放“大三通”到兩會制度化磋商再到兩岸簽署ECFA,從小打小鬧的農產品“零關稅”登陸到一批批的“陸客”登臺再到臺灣產業大規模轉移,從兩岸關系每一細小的發展,作者敏銳地看到了未來兩岸關系和平發展的遠景。

零距離撫摸也好,遠距離瞭望也罷,鐘岷源并沒有把目光只停留在東岸的那個島上,他沒有忘記自己腳下的那片熱土,那塊被稱作海峽西岸經濟區的廣闊土地,關注在那個地方發生的一切,從客家文化、閩南文化到金廈特區的設想,從涉臺地方立法倡導先行先試到平潭綜合實驗區的開放開發,從“五緣”優勢到建設兩岸人民共同家園。立足海峽西岸,永遠是鐘岷源跨越海峽觀察和思考的基礎,這讓他的跨海峽觀察有了更強勁的動力,也讓他的觀察和所見所聞、所思所想,有一個踏實落地的地方。

誠如鐘岷源先生對自己說的,他對自己腳下的這片土地的耕讀是粗淺的,他對海峽那邊的寶島的遠距離觀察也當然只能是淺層的。不過假以時日,我們相信他的觀察一定會更加全面、細致而深刻,到那個時候,我們或許可以期待又一冊更為精彩的觀察日志。