韓盛日衰了嗎?

詹小洪

面對過去的日本老師和經濟強國英國的夸獎,有些韓國媒體似乎有點飄飄然了,陶醉于“日本學習韓國”的夢境中。

自從世界爆發金融危機以來,韓國與日本這兩個東亞國家是一家歡喜一家愁。

韓國在抵御全球金融危機中取得了不俗業績,2009年經濟增長率呈正值,達0.2%。

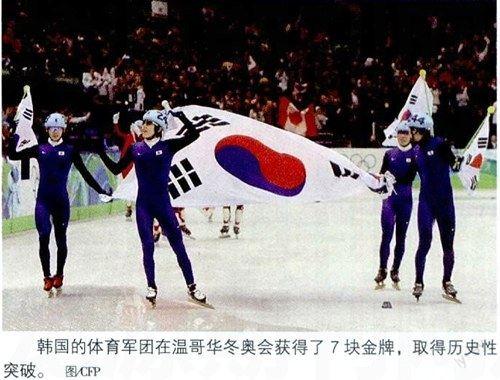

借助韓元對美元和日元貶值的有利時機,韓國制造的出口產品在國際市場上高歌猛進,韓國的體育軍團也在溫哥華冬奧會上獲得了7塊金牌,取得歷史性突破。

反觀日本。2009年,經濟增長率為負的5%;跨國公司紛紛從日本撤離;日本標志性的企業連遭“滑鐵盧”:新日航破產、豐田慘遭召回門;索尼、松下、日立等主要電器、電子企業在國際市場的地位已經被韓國的三星電子和LG公司趕超。

在冬奧會上,日本的金牌數為零。

如果說,日本經過的“泡沫經濟破滅的20年”是“失去的20年”,那么韓國卻是“追趕的20年”。這20年來,日本與韓國的國內生產總值之比,從11倍縮小到5.3倍;人均國民收入從3.9倍縮小到2.1倍。

在骨干產業方面,半導體、電視機、手機、造船等行業,韓國已經領先日本;在汽車、鋼鐵、化工領域,韓日之間的差距也大幅縮小;但在芯片、信息通訊領域,韓國還大大落后于日本。

在外貿方面,2009年韓國有史以來第一次在貿易順差規模上超越了日本。

戰后幾十年,韓國可以說是在“學習日本、模仿日本、趕超日本”。20年前,就是三星、現代這樣的韓國大公司在日本人眼中也只能算是“二流企業”。然而近年來,昔日的韓國學生在經濟領域的良好表現迫使日本老師也放下了身段。

日本影響頗大的《日本經濟新聞》2009年12月16日開始了“韓國企業,強力的秘訣”的系列報道,今年3月4日,該報又發表了“學習邁向世界的韓國企業”社論,提出了要學習韓國企業。

日本媒體將韓國企業的成功歸結為:既瞄準發達國家市場,也重視發展中國家市場;實行本地化戰略,特別是企業人才本地化;企業大膽、快速的經營判斷、集中對高附加值產品的投入和營銷;首腦銷售外交(尤其以李明博親自出馬爭取阿聯酋核電站建設訂單為例)。

而日本企業尤其是出口企業則集中在尖端行業,出口市場主要是盯住發達國家。面對韓國咄咄逼人的攻勢,日本人仍然堅持“韓國雖然在價格競爭和量產方面占優勢,但日本企業是以技術力和品質論勝負的”。

今年2月25日的英國《金融時報》,也對韓國在抵御金融危機中取得的業績表達了贊美之辭。該報負責亞洲地區的主編在專欄文章《韓國不再是弱國》中稱,“韓國的經濟規模與比他人口多20倍的印度不相上下,出口額大于英國。如果按購買力平價計算,韓國人均收入和日本只有5000美元的差距”。他稱贊三星集團“去年在銷售額上已經將惠普甩在了一邊,今年的銷售額更是比日本前15個電子公司的總和還多”。

面對過去的日本老師和經濟強國英國的夸獎,有些韓國媒體似乎有點飄飄然了,陶醉于“日本學習韓國”的夢境中。但更多的媒體還比較清醒,認為韓國“慶祝還為時太早,還不能沉浸在我們現在是世界一流的浪漫幻想中”。他們認識到,在總體上,韓國仍然落后于日本。

這主要是體現在技術上。在去年的美國專利注冊排行榜上,韓國排在美國、日本之后列第三位。韓國僅為日本的1/4。2008年,從技術貿易收支看,韓國出現31億美元逆差,日本則創造了150億美元順差。

韓國只有53種商品在世界市場上的占有率位居首位,而日本有234種。雖然2009年韓國有史以來第一次在貿易順差規模上超越日本,但在韓日雙邊貿易中,韓國卻出現270億美元的逆差。韓國出口商品使用的核心零配件、原材料大都是日本制造。

兩國技術差距的背后是基礎科學實力的差距。迄今為止,日本已經有13位科學家分別獲得過物理學、化學、生命醫學領域的諾貝爾獎,而韓國尚無一人問津過自然科學諾獎。

清醒的韓國報紙認為,歸結為一句話,“韓國需要向日本學習的東西遠遠多于日本要向韓國學習的東西”。

經濟總量正處于“坐三望二”的中國經濟,增長速度比韓國更猛,若今年經濟總量超過日本之后,我們又該抱著怎樣一種心態呢?