“限購令”引發退房潮?

金姬

“嚴厲版”和“溫柔版”限購令目前產生的調控效果已開始出現分化,深圳、南京成交量銳減,退房潮涌動,投資客幾乎銷聲匿跡;而上海、杭州等地仍波瀾不驚,偶有退房現象但未必成“潮”。

調控分化

10月18日晚,21世紀不動產上海某門店經理小朱的手機響了。他有些激動,因為自從10月7日上海頒布樓市細則(被簡稱為“滬十二條”)以來,自己的業務量就直線下降,白天在門店都沒什么事做,更別說晚上有客戶來電咨詢了。但讓小朱失望的是,來電顯示的是遠在遼寧大連的同事。還沒接電話,小朱就猜到,這次輪到大連了。

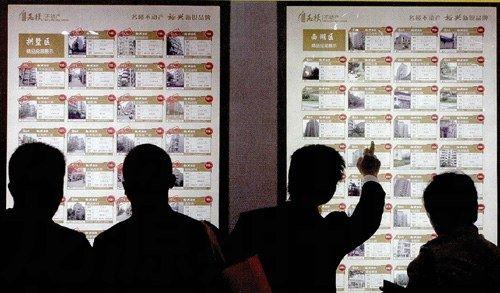

自從21世紀不動產2000年進駐中國以來,政府的樓市調控政策還是第一次如此嚴厲。除了北京以外,今年10月以來,深圳、廈門、上海、寧波、福州、杭州、三亞、海口、溫州、天津、南京和廣州分別實施了“限購令”,而大連在10月18日宣布:從即日起,大連每戶家庭只能新購一套商品住房;各商業銀行暫停發放居民家庭購買第三套及以上住房貸款;對不能提供一年以上當地納稅證明或社會保險繳納證明的非本地居民暫停發放購房貸款。至此,我國采取限購措施的城市數量升至14個。

小朱及其同事們感受到了前所未有的從業壓力。“短期來講,10月下半月的業績影響就很大,又有好幾組客戶觀望了。”小朱對《新民周刊》表示,他們已經開過會了,大家明白“過冬”在所難免。至于中長期預期,要看“限購令”會執行到幾時了。

小朱仔細研究了14座城市的“限購令”細則,發現寬嚴程度有所不同。其中,深圳、南京直接對第三套房“限購”,被稱為“嚴厲版”的限購令;而上海、杭州、廈門等其他城市對原有住房既往不咎,每個居民家庭仍可再購一套新房,由此被稱為“溫柔版”限購令。“嚴厲版”和“溫柔版”限購令目前產生的調控效果已開始出現分化,深圳、南京成交量銳減,退房潮涌動,投資客幾乎銷聲匿跡;而上海、杭州等地仍波瀾不驚,偶有退房現象但未必成“潮”。

“限購令”雖然擠出了一部分投機客,但也“誤傷”了另一部分購房者。華遠集團總裁任志強在其博客中質疑這種做法會誤傷大量居民改善性需求:“明知是供求矛盾造成的結果,卻用限制購買而非增加供給的方式去對付,又豈會有好的結果?”

而因新政導致的購房交易“卡殼”也催生了不少退房糾紛。已有專家呼吁,由于此次新政出爐時間與部分購房者下定金的時間存在“時間差”,因此出臺限購令的各地政府應該也對由此造成的退房問題給出一個明確說法。

北京:半年限購未果,一朝退房成風

被稱為“最嚴厲樓市調控措施”的“限購令”始于今年4月30日北京出臺的“國十條實施細則”,明確提出:從5月1日起,北京家庭只能新購一套商品住房,購房人在購買房屋時,還需要如實填寫一份《家庭成員情況申報表》,如果被發現提供虛假信息騙購住房的,將不予辦理房產證。這是全國首次提出的家庭購房套數“限購令”。

奇怪的是,北京4月底開始的“限購令”并沒有引發退房潮。北京在售的85個項目中,共有16個項目出現退房記錄,超過八成樓盤退房記錄均為零。在出現退房情況的16個項目中,僅4個項目退房率超過1%。

但國慶后的北京卻引發退房潮,這可能源于“9·29新政”。今年國慶前,國家有關部委出臺遏制部分城市房價過快上漲的五項措施,其中包括“政策落實不到位、工作不得力的地方將被約談直至追究責任”這一條。來自北京房地產交易管理網統計數據顯示,國慶以后的16天住宅交易總量為9986套,相比9月前16天下降了近32%。值得注意的是,北京房地產中介行業協會網站的數據顯示,從十一長假后的第一個工作日10月8日到10月20日,北京共計退掉了1181套二手房,退房量環比新政前增加了20%,平均每天退房近150套。

北京附近的燕郊、香河,因為投資投機盛行,針對外地購房者的限貸政策出臺后,已經出現退房糾紛。10月15日,北京著名的豪宅項目——盤古大觀更是涌現出十多套退房,成為新政后退房最多的項目。

國慶前實行半年限購令的北京房價仍然上漲過快,而且沒有明顯退房現象,意味著北京之前的限購令執行并不到位。事實上,規避限購的方式很多。北京多家中介機構透露,租借他人身份證規避限購令,如借用親戚朋友或者企業員工的身份證買房,作為回報會給予提供證件者一次性5000-10000元的報酬;或者,補社保證明或稅款規避“限外條款”,甚至辦理假離婚,對中介來說都是可以輕車熟路操作的路徑。另一方面,“9·29新政”中“全國暫停三套房貸款用于購房”這一條款,比4月的首輪調控更為嚴厲。這些都讓國慶后的北京退房成風。

此外,因為商品房批貸時間與預售時間相比要晚很多,一般期房能夠獲得貸款最少需要2個月左右,最長的甚至需要半年。因此北京中原地產三級市場研究部總監張大偉估計,按照最近3個月合計2萬套商品房期房成交中50%為首套房計算,最少有5000套以上購房者需要補交一成首付,中小套型需要補交接近20萬。對房價總額偏高的北京而言,壓力將使不少買房者作出退房決定,所以市場很可能在四季度出現商品房期房的退房潮。

即使豪宅也未能幸免,數據顯示,9月29日——10月16日,北京在三季度銷售價格最高的30個項目出現零簽約,部分項目出現退訂。而在三季度,北京豪宅累計簽約352套。

對購房者不利的是,許多開發商對首付提高和限購早有準備,有些不良開發商便在購房合同中設置了高額的違約責任,比如北京某樓盤規定客戶如果因為貸款不能獲得通過需一次性付款,否則將收取相當于總房款20%的天價違約金,實際上等于繳納20%首付的客戶,如果貸款無法獲得審批又交不起一次性付款,首付款將成為開發商的“戰利品”。

當然,無良開發商不會笑太久。今年10月中旬,北京通州法院判決一起房產買賣糾紛,在這起糾紛中,買方劉先生簽下購房協議當天,國務院就出臺禁止為第三套房發放貸款的樓市新政,已經交了定金和部分首付的劉無力再購買,但開發商拒絕退款。北京通州法院判決劉先生不構成違約,開發商須全額退款。這是今年樓市新政引發的退房潮中,首起判決賣方敗訴的案件。雖然這一訴訟也拖延了數月之久,但是給全國類似案件起到了示范作用。隨著新一輪調控引發的糾紛出現,訴諸法律途徑解決的也日益增多,開發商的日子也越來越不好過。

廣東:退房等待有法可依

深圳是繼北京之后,今年第二個實行限購令的城市。雖然深圳在今年9月30日才出臺限購令,但這座移民城市在今年4月樓市新政后就曾出現過一陣退房潮,當時由于樓市調控導致購房者預期房價下降而出現的恐慌性退房現象。而國慶后的新一波退房糾紛主要是因為行政指令不準買房造成的。一方面,套數限購政策讓一部分有能力購房的人群也無法再購置新房,退房成為唯一選擇。另一方面,目前按揭貸款門檻提高,迫使不少購房者因為資金壓力而考慮退房。

9月30日晚,深圳市突然出臺新的樓市調控政策,暫時實行限定居民家庭購房套數政策。限購政策出臺之后,深圳銀行部門和擔保公司都開始要求購房者在辦理房產按揭、轉貸時要出具房屋產權查詢證明。從10月8日開始,市民紛紛涌向深圳市規劃國土房產信息中心開具房屋產權查詢證明,隨后的兩天達到井噴狀態,出現千人排隊的壯觀景象,其中有不少市民是半夜排隊等號。

新政對深圳豪宅市場影響很大,以前深圳購買第三套、四套的豪宅,也依然可以獲得銀行貸款。而現在各家銀行開始嚴格執行三套房停貸,以及完全禁止購買第三套房,原來計劃買豪宅投資的人就放棄了定購。

深圳細則出臺后的樓市成交數據更直觀地體現出政策效果。世聯地產10月18日發布的10月11日至17日成交數據顯示,深圳一手房市場共成交507套,與前周相比繼續大幅下滑,環比大跌63.8%;成交均價為19275元/平方米,結束了連續4周的上漲步伐,環比下跌13.9%;二手房市場共成交1399套,是近26周來成交的最低值。

根據深圳中原地產市場部總監王世界的推算,因限購令而被困的房產大約占總成交量的兩成,9月深圳二手房成交15000套,9月最后一周的新房成交量約為2000套,按兩成計算,深圳一、二手被限房產總量將超過3000套,約占年度成交總量的1/10。

雖然此次深圳限購令完全沒有給市場留出緩沖空間,但是退房潮在深圳曾多次上演。早在幾年前,深圳就發生過購房團退房事件和小產權房事件,當時在全國鬧得沸沸揚揚。此次有多少退房糾紛會訴諸法律還不得而知,但深圳已經開始做準備。據悉,深圳市中級人民法院《關于審理房地產糾紛案件若干問題的指導意見(征求意見稿)》已于近日開始征求意見。這一舉措值得其他實行限購令的城市學習。

廣州的退房現象也在逐漸體現。據廣州陽光家緣網簽數據顯示,“9·29”樓市新政出臺的近三周時間以來,廣州已經有69次退房記錄。而限購令10月15日“橫空出世”,導致出現一批“半拉子”房地產交易。由于房產交易要經歷交定金、贖樓、貸款等環節,有的是買方已交納定金,并簽訂認購合同,但尚未在10月15日之前完成網簽,也有的是買二手房但還沒有到房地產登記部門登記。在“限購令”出臺的當天,廣州退房就有12起,而此后每天都有20多起。

10月15日至今,廣州房地產整體成交量下降三成左右,部分地區跌幅達50%;業主惜售趨勢嚴重,買家入市遲疑,預計未來一段時間成交量會有所下滑。而當地律師最近接到最多的電話都和能否退房退定有關。

廣州市民鄭女士的遭遇頗具代表性。鄭女士與丈夫都是獨生子女,為方便照顧雙方幾位老人,鄭女士準備在離家不遠處再買一套房子安置老人。今年9月12日,她交了5萬元訂金,欲在荔灣康王路一樓盤買房。她原打算用公積金貸款,自己只需給一部分首付。而今廣州市出臺“限購令”政策,導致她很難買下這套房子,畢竟該房全款要100多萬元。“我們真不是投資,家里人口這么多,實在沒地方住。”就在被新政策“卡脖子”后,鄭女士與家人商量,以為這是“不可抗力”因素造成的,作為買家,有理由退購該房并要回訂金。但當他們去開發商處討要時,卻遭到拒絕。她輾轉找了多位朋友,方才與開發商達成諒解,對方同意退還其5萬元訂金。鄭女士說,在她之外的其他類似買家,至今未拿回訂金,甚至連退購都被拒絕,個別人忍痛舍棄訂金。

為此,廣州市國土房管局相關負責人表示,因為政策原因而退定,開發商扣除購房者繳納的訂金是不合理的。大部分房地產律師也認為,因限購令導致失去購房資格的退房糾紛,賣家應該退還訂金。也有律師指出,政府出臺住房“限購令”,雖具有一定強制性,但對買賣雙方履行合同來說,只能起到參考作用,不能成為雙方撕毀合約的理由。所以,若雙方未約定此項內容,雙方仍按合同約定來辦,總體來說對買家較為不利。建議雙方協商解決此糾紛,可考慮退部分訂金等“中間方案”。

上海:波瀾不驚

和北京、深圳和廣州相比,上海的退房現象暫不明顯。正如21世紀不動產上海某門店經理小朱對《新民周刊》表示的,“滬十二條”出臺,明確表示退房的人很少,“目前購房者以自住改善型為主,該買的還是要買的。真正的退房比例大概只有5%,大部分是因為貸款無法通過審批造成的。”

這一比例也得到了中國房地產信息集團分析師薛建雄的認可。薛建雄指出,上海10月1日到12日的住房成交量大概有7000套,其中大部分是在10月1日——7日認購的,但并未簽約。這些交易中,有約5%屬于二套及以上購房。他推斷目前上海可能發生的退房比例大概在5%左右,退房可能會有400套。

但美聯物業的分析并不樂觀。美聯物業的分析人士對《新民周刊》表示,上海的退房數大致占同期簽約數的三成以上,并有進一步擴大的趨勢。投資客退房主要是因為受到限購令及部分人對市場后市的觀望形成的,而改善型及剛性購房者退房則多是因為新政及加息一系列調控政策的疊加作用下的影響。二手市場退房率估計會增加到20%左右。

在退房率方面各方莫衷一是,但購房者如果真要退房,小朱提醒大家,一、二手市場的退房規則有所不同。如果是二手房,一般他們這些中介會拉來上下家協商,有些下家由于新政提高首付比例需要多一些時間去湊錢,交房過戶時間延長,或者讓上家再給點優惠。“我們碰到的房東一般都好好說話,如果新政實在讓下家無法購房,房東也會退訂金。當然,難弄的只有打官司了。”退房官司也有一定的竅門。小朱說,在買賣居間條款中,如果沒有特別注明因國家政策調整,銀行貸款問題則該居間無效之類的話,房東勝算更大一些。但下家可以通過找當時簽訂房產合同中的條款漏洞,比如上家產權人有無全部簽字,該房屋面積有無誤差等,一旦判定房產合同無效,想要退房的下家就比較劃算了。

如果是一手房,購房者也可以和開發商協商解決。“開發商的條款也不是一成不變的。只是一般開發商不會給個別客戶開一個先例。”小朱認為,如果購房者抱團退房,可能會讓開發商更加強硬,往往協商不成而只能打官司了。而且,個別退房現象或者滬十二條都很難讓開發商降價促銷,“房價依舊堅挺。讓開發商吃進去的再吐出來,不大現實。”

此前一度高調表示“開盤熱銷”的豪宅中,不少項目簽約率僅50%左右,許多原本預訂的客戶最終選擇了放棄簽約。除了豪宅和高端項目,普通公寓的合同撤銷率也在逐步走高。有開發商表示,和高端市場不同,普通公寓房出現退房現象,多是由于新政后購房者貸款成本上漲或貸款資格被取消造成的。就此而言,新政在抑制投資投機需求的同時,也誤傷了部分改善型需求。

上海中原地產研究咨詢部在跟蹤一、二手多個交易案例后發現,“限購令”在局部市場上加劇了惜售心態。部分業主因未來可能無法購入更多房源而珍惜交易機會,提出更高的掛牌報價。因此,在上海新政出臺后二手房市場不但沒有出現業主恐慌性拋盤的現象,甚至不少業主撤牌惜售或者調高售價。

在上海中心城區,惜售心理尤其明顯。中山公園板塊歷來是二手房成交活躍的板塊,最近中介帶看量萎縮了三成左右。據了解,這一方面是因為市場觀望情緒彌漫,另一方面,也與一些原本的熱賣房源“轉售為租”有關。市民陳先生9月份掛牌330萬元出售一套兩室戶房源,新政出臺后,他立刻撤銷了掛牌:“此番政策出臺后估計會使房價下跌,我還是先把房子出租,看看后市再說。”在徐家匯、陸家嘴等區域,最近類似這樣的“撤單”案例頻頻。“限購政策后,很多高端住宅的賣家擔心賣出容易買進難,因而延緩了置換的步伐,購房者也十分珍惜僅有的一次購房機會,一定程度上加深了觀望周期。”美聯物業分析師認為。

同樣是觀望與僵持,當前的情況與4月份“新國十條”剛出臺時遠遠不同。據上海各大二手房中介反映,此次新政出臺后,交易中的業主很少取消交易談判,而是拖延談判,靜觀市場變化。一旦整體市場動向明朗,交易仍會迅速達成。這將縮短眼下調控風潮持續的時間,交易熱潮的余波可能不久就會釋放出來。

而此前在北京出現的假離婚、辦假證或者請人代購房屋的風潮,雖然沒有在上海地產界顯現,但一些中介已經向有意購房者暗示:“上有政策,下有對策”。恒辰中介的小陽就向《新民周刊》表示,只要客戶支付5000-10000元的手續費,一般就能找到某些代理公司,從單身證明到首套房證明,包括八成貸款(做高總價)都能搞定。當記者詢問這些代理公司出具的假證明如何逃過銀行的眼睛時,小陽說:“政策是人執行的,不是嗎?”

資深地產評論人顧海波也認為,因為市場和一些民眾對政府的調控已經不相信,同時對政府的“托市”又“很相信”,或者不如說是恐懼和無奈,因此限購令的執行力度還很難說,那些已經買房的人就更沒有必要退房了。