楊可揚:黑自縱橫,刀法人生

關 月

前不久,中國版畫界元老之一的楊可揚先生,以96歲高齡在上海辭別人世。作為30年代魯迅新興木刻運動碩果僅存的先驅者和代表人物之一,他的辭世無疑是中國版畫界的一大損失。他的版畫精氣神俱佳,被國畫大師朱屺瞻稱為“可揚神鐫”。

早在30年代,楊可揚被豐子愷的漫畫所吸引,從此癡迷漫畫,常常在報刊上發表豐子愷式的街頭生活漫畫。30年代后期,楊可揚投身魯迅倡導的中國木刻運動,從此與木刻結緣。抗戰時期,他創作了第一幅木刻作品《保衛祖國》,確立了自己的藝術價值觀與精神內核。之后,他的一批反映勞動人民苦難生活的木刻作品《撤佃》、《貧病》、《孤兒寡母》相繼問世,畫面中人物的悲苦情態被刻畫得入木三分,具有很強的感染力與時代感。他創作的一批表現清苦的知識分子生存境遇的版畫《張老師早》、《教授》、《老教師》等,將人物放置在當鋪、舊書店、宿舍等環境,用細節襯托人物的貧病窘迫,筆墨情感力透紙背。這批早年的版畫作品,為那段時代留下了寶貴的圖像資料。部分作品被中國美術館、大英博物館收藏,國際版畫界對中國30年代的版畫視之珍貴。

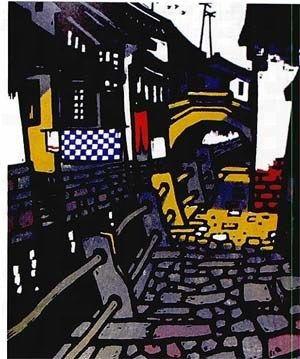

藝術貴在個性。說到楊可揚的畫,無需看落款,見到畫就知道是他的作品。無論版畫或國畫,一概粗實大氣,極具有力的美感。但他并不以此滿足,從1946年的《迎親圖》開始,有了比較明顯的變化,作品從沉悶走向明朗。到晚年,他的作品更加老到精粹,既粗、實、概括,而表現手法更加靈活多樣。除了畫面中的黑白對比四六開或三七開,他借用國畫墨色原理,用筆掌握平衡,創造出無筆墨之處有筆墨的版畫意境。他的套色木刻雖仍以黑白為構架。但布局設色,大片色彩融于黑白之間,畫面保持均衡感,獨特的版畫風格叫人過目不忘。

《上海您好》作于1998年,是一幅長寬各半米多的套色版畫:大片的白玉蘭盛開,遠處,東方明珠、海關鐘樓等建筑齊刷刷矗立,逆光迎接初升的太陽,于方寸之間貢獻出一個生機盎然的上海形象。《上海早晨》、《立交橋》等其他作品,以城市建筑來表現上海的發展,濃濃的木刻味令人耳目一新。楊可揚是從大山里走出來的畫家,對家鄉的熟悉,使得他對此類版畫創作輕車熟路,充滿濃郁的鄉土氣息。《山村小店》、《紅柿》、《村道》等作品似乎信手拈來,田野院落、綠樹小徑、遠山河船等小景,農家的樸素知足勁兒似乎撲面而來。1986年起,楊可揚開始刻制版畫生肖賀卡,到今年正好兩輪24幀,亦莊亦諧,每一幀都令人喜不釋手。如今,他的版畫及其藏書票作品大多捐獻給了各博物館,也為一些藏家競相購藏。楊可揚的版畫不僅是功力顯示,更是一個老畫家不變的質樸品格的濃縮,他的實在、明亮,與時代同步。到今年,中國新興版畫已經有近80年歷史,這無疑是中國現代美術史上的光輝一頁,楊可揚見證了這段歷史,也為這段歷史增添了一抹鮮明的亮色。