白采的名著:《羸疾者的愛》

○張建智

谷林老走了,讀了許多友朋懷念他的文章,遂引我對他不盡的縈念。余生也晚,未能親聆其教。斯人已逝,我想,最好的紀念,還是靜靜地讀他留存于世上的文章。谷老特具的風流跌宕、詩意蘢蔥的文字,看得我每晚至深夜二時以后還舍不得放下。那本遼寧教育社版的《書邊雜寫》,我也如谷老一樣的讀書習慣,通讀了一遍又重翻到前面按序下來再讀。其中的《白采和子木》一文,我也作了書邊雜寫。

在此文中,谷老記載說,《鄭孝胥日記》中屢見其與新文學者有所接觸,如1924年2月2日云:“白采來,江西人。”可令谷老不解的是,“一部厚厚的《中國文學家辭典》在詩人條目中,只有白朗、白樺而無白采”。為此,谷老把這現象當作有趣的課題來研究,將舊書翻尋。他隱約記得俞平伯、朱自清作品中有所記述。果然在《燕知草》中檢得《眠月篇》,題下有記:“呈未曾一面的亡友白采君。”俞平伯在后來的回憶中說:“其時新得一友曰白采,既未謀面,亦不知其家世,只從他時時郵寄來的凄麗的詩句中,發現他的性情和神態。”

1925年白采《羸疾者的愛》初版書影

經谷林考證,俞平伯與白采交往時間應是1924年。無論從《鄭孝胥日記》,還是從《雜拌兒》所收《與白采詩》,當時的白采,已成為著名詩人。

我在空間有限的書房里,于“書似青山常亂疊”的書堆里花了幾個晚上,找到了白采的詩集《羸疾者的愛》。

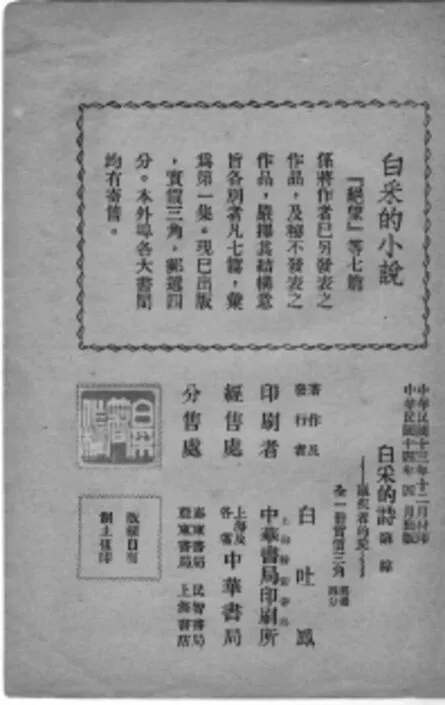

《羸疾者的愛》是白采的名著,也是他出版的唯一的一部詩集。1925年4月由中華書局出版。我收藏的這本詩集,封面用黑體字所書,“白采的詩”下有“第綜”兩字,旁有副標題:“羸疾者的愛一篇”,小32開本。整本書裝幀是長格的藍條子,猶如穿著一件藍格子布衫,顯得格外的簡潔樸素。版權頁上鈐有“白采著作權”的白文印,著作者的名字是:白吐鳳。

白采(1894-1926),原名童漢章,字國華,一名童昭海,江西高安人,出身于商人家庭。1915至1918年間,三次離開家鄉漫游名山大川,過著漂泊的生活。1918年曾在家鄉組織同學會,創辦圖書館,并在高安縣女子學校任教。充滿糾紛的家庭生活與不幸的婚姻,使他深感痛苦。1921年,白采創作了第一篇白話小說《乞食》。1922年春節后,他離家去了上海,為隱行蹤,改名白采,后又稱白吐鳳,考入上海美術專門學校。1923年底畢業,在上海當過教員、編輯。1925年秋,執教于上海江灣立達學園。當時與朱光潛、方光燾、夏丐尊、劉薰宇、豐子愷等均為友好同事。1926年初,應聘到廈門集美學校農林部任教,暑假動身到滬杭一帶漫游,剛到吳淞口即病逝于船上。

白采1924年寫成著名長詩《羸疾者的愛》。這是一首抒情的敘事詩,主人公帶著身心創傷,在無目的漫游中偶遇一慈祥老人及其美麗女兒,甚受歡迎,并許婚配,但他矢志不從,終至拒絕了愛情。詩用對話寫成,分為四部分:第一部分是青年與老人的對話,二是青年同自己母親的對話;三是青年和友人的對話,四是青年與姑娘的對話。白采的詩是凄麗的,表現在哪里呢?且看他的詩:

她兩手繞著我的頸項/含笑喚我是成年的孩童/要我永象一個孩子/常同伊扶抱在一起。/老人還愿給我很多藏書/和他所有的田疇土地/都將屬于我。/我卻拒絕了/這些在我已全無用處。

他拒絕愛與財富。這看似其孤僻的性格,其實是對社會的拒絕。當主人公從人生的恍惚和虛幻中走出后,作者那些凄清的詩句,又把我們帶回理智與現實的時空。看羸疾者與愛他的姑娘坦誠的對話:

但我們并不能化成了仙人/便該顧到人間的事實/理想不僅是精神的游戲/是用來改變我們的實質/生命的事實/在我們所能感覺得到的/我終覺比靈魂更重要。

作者在反叛的同時充滿了矛盾。整個長詩的結尾處,暴露出詩人精神的灰暗以及悲觀主義的心態:

我將再向我渺茫的前途/我所做的,決不反顧/請決絕了我吧/我將求得毀滅的完成/償足我羸疾者的缺憾。

白采的這部詩集,唱的是一個羸疾者與愛的主題,有故事、有連貫的情節,通過對話來完成,是時至今日較少見的一種創意詩歌。它共七百二十余行,六千多言。

這部詩集出版后,贏得了當年許多少男少女之青睞。俞平伯讀了,興奮不已。他曾評說白采這部詩集為:“瓊枝照眼,寶氣輝然,愈讀則愈愛。”還說“三月間游甬帶給佩弦看”。朱自清讀后,也認為“甚感知己之言,沫若亦正有此語”,并譽為“這一路詩的押陣大將”。

白采詩集之版權頁、版權章

白采的舊文學根柢深厚,曾著有《絕俗樓我輩語》一書。他在《羸疾者的愛》長詩中,能將舊詩詞的辭藻、語匯及舊格律、舊意境,掃除得干干凈凈,以一種嶄新的姿態與讀者相見,足見詩人的天才。

白采32歲離世。若不英年早逝,足能與徐志摩、朱湘并駕齊驅,甚或超而上之。詩人白采,其秉性遺世絕俗,自然是落落寡合;但他是個真誠的人。不妨一讀他逝世前二年,那直抒肺腑的自跋:

我作詩脫稿后,常愛緘秘,或揉皺撕碎。有時也極想出而就正;但我因第一次的發刊,總不愿假手他人,這正是我一種僻性罷了。此時承俞平伯君許為近來詩壇中Masterpieces之一,至相征六次未已;又郭沫若君,也有杰出之譽,極欲為之發表。他們的話,是否靠得住?不是哄我的?只好仍由他們去負責。我不過要在此順便申謝一句!

我的初稿,本打算暫時起草大意,再待補輯的;不料擱筆至今大半年了,還是無暇再把它弄好,真是恨事!但我總想先就此本嚴加修削,使無完膚,方覺快心。俞君卻來書勸止,他說:“當時實感的遺痕,心須尊重愛惜,不可以事后追墓之跡,損其本來面目。”故僅就俞君點勸勘的數字易之。至于我試刊的唯一希望,仍是想多得些真心愿指導我的人。

白采的這個短跋,寫于1924年8月8日,自稱這天正是“他的紀念日”。不知是他的什么紀念之日,祈望新文學史料學者考證。他早逝后,留下了“詩評、詩史”隨筆集、舊詩集,還有收有七篇的小說集。惜未能得讀,不禁嘆嘆。

白采,作為85年前的一個遺世絕俗的詩人,谷林早在十多年前就作過介紹。當翻閱他的詩集時,我不禁感喟。昔年的才子詩人,盡管今日《新詩辭典》里已沒有了他的名字,但喜歡他詩歌的人(包括他的小說、隨筆、舊詩),總會想起他來的。也許,那些能入各類典籍的名聲顯赫者,倒無人想起來,甚或不屑一顧。