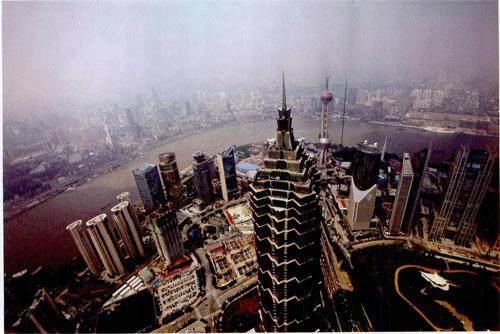

長三角地區的“新三化歸一”

劉 亭

“我們一定要拎清楚長三角地區在當下時空條件下的發展定位。”這是筆者參與《國務院關于進一步推進長三角地區改革開放和經濟社會發展指導意見》的起草工作,并于2007年4月19日和6月15日兩次在國家有關會議上發表意見時,心里最深的感受。對于這個問題的意識,如果用溫家寶總理在浙江考察時說過的話,那就是要“在高起點上實現更高水平的發展”,也即科學和諧的新發展。

但是,科學和諧發展是一種理想境界,天上掉不下來,地里也長不出來,只能從傳統的發展模式轉型創新而來。因此,與其說是我們要在理念上堅持科學和諧發展,還不如說是我們更要在實踐中推進轉型創新發展。“沒有轉型,就沒有浙江的發展;沒有轉型,就沒有浙江的未來;沒有轉型,很有可能‘十一五將會成為浙江近30年來輝煌發展的拐點。”這是筆者2005年的觀點,當時這些話是就浙江而言。但是我想,拿來說給長三角地區聽,也完全適用。

那么,轉型發展的特定內涵和基本取向是什么呢?我有一個概括,就叫做“新三化歸一”。

回顧人類社會的發展史。我們首先需要確認這樣一個普遍的規律,那就是“三化歸一”。如果用最簡要的公式加以表達,也即“工業化+城市化+市場化:現代化”。

但是我們也要注意,時代不同了,不能照搬照抄上個世紀、甚至是上上個世紀的“老三化歸一”了。在21世紀全球化背景下的中國,再沿襲傳統的工業化、城市化和市場化的發展道路,已經是遠遠不夠了。因為資源環境和社會成本的代價過大,且事實上已難以為繼。為此,必須尋找新的發展路徑,必須審時度勢、順勢而為、與時俱進,把傳統的“三化”,提升并且納入新型的“三化”中,即轉入“新型工業化+新型城市化+新型市場化=現代化”的“新三化歸一”的發展道路。

2002年11月,在黨的十六大報告中提出了一個“新型工業化”的命題,那就是“科技含量高,經濟效益好,資源消耗低,環境污染少,人力資源的優勢得到充分發揮”的工業化。在新的歷史條件下,踐行新型工業化的要點,是加快以服務業發展為核心的產業結構優化升級。請注意,工業化不等于只搞工業,工業化是經濟社會發展的一個階段,在這個階段中以機器大工業為主要特征,但并不是說服務業就不是工業化進程中的一個組成部分。甚至以工商企業的理念和機制去搞農業,也是工業化的題中應有之義。

2006年8月,在浙江省委、省政府能一次研究城市化發展的專題會議上,提出了“新型城市化”的命題,那就是“資源節約、環境友好,經濟高效、社會和諧,大中小城市和小城鎮協調發展、城鄉互促共進”的城市化。踐行新型城市化的要害,是推進以農村人口轉移、轉化為核心的城鄉產業調整、空間優化和體制變革。對城市化概念的理解不能望文生義,僅僅把它看作是城市自身的規劃、建設和管理,城市自身的美化、綠化和亮化。以人為本的城市化,核心在化人。什么人?農民!如果在我國八九億的農民當中,有五六億的農民能夠順利地完成了市民化,中國必然會成功地轉型為一個內需消費大國,也必將為中國新一輪的發展提供不竭的強大動力。

所謂新型市場化的命題,目前還沒有什么權威的提法。筆者個人的意見,就是要走“以產權、法治、信用為前提,以自由競爭、開放合作為導向,政府發揮公共服務職能、市場發揮資源配置基礎性作用”的市場化道路。踐行新型市場化的要義,是深化以上層建筑改革為核心的新一輪改革,即改革我們政府的職能運作以及黨和國家對經濟社會事務的管理方式。我們要打造一個廉潔的政府,同時也要建設一個“廉價”的政府。政府的行政成本要能得到有效控制,要為基層、為企業、為市場主體的創新創業,提供良好的發展環境,而不是相反。

新型工業化推進了我們增長方式的轉變,新型城市化推進了我們社會結構的轉換,新型市場化推進了我們體制機制的轉軌。同時,“新三化”之間,又是你中有我、我中有你,相互依存、相互促進。最后“九九歸一”,就是大約在2020年中國共產黨建黨100周年的時候,中國實現全面建設小康社會的目標;大約在2050年中華人民共和國建國100周年的時候,中國達到中等發達國家水平,基本實現現代化。

說到這里,“新三化歸一”的分析框架已經一目了然:實際上,只要“新三化”真正做到位,可持續發展的動力機制建立健全起來,像全面小康和現代化這些宏偉奮斗目標的實現,都不過是自然而然、瓜熟蒂落、水到渠成的事情。關鍵是方向和道路的問題,筆者稱之為21世紀的大轉型。

順勢大轉型,是長三角地區引領新發展、走向新輝煌的不二法門。規律者,不可違之“天命”也。既如此,長三角人又何不“隨其流而揚其波”,自覺踐行“新三化歸一”之路,挾過往30年改革開放大發展之長風,再開未來30年科學和諧大轉型之新局。

(作者為浙江省發改委副主任)

回顧人類社會的發展史,我們首先需要確認這樣—個普遍的規律,那就是“三化歸一”。如果用最簡要的公式加以表達,也即“工業化+城市化+市場化=現代化”。