科學松鼠會給科技傳播的啟示

陳麗芳華北科技學院文法系新聞教研室,河北廊坊 065201

科技傳播是科技知識信息通過跨越時空的擴散而在不同個體間實現知識共享的過程,包括專業交流、科技教育、科技普及等基本形式,對于社會發展和科技進步具有極為重要的作用。進入21世紀以來,現代科技飛速發展,各領域都不斷有新成果、新技術涌現,科技信息傳播的范圍得到極大的擴展,傳播速度和效率也得到極大提高。

互聯網技術被譽為20 世紀最為重大的技術成就之一,它所具有的一系列傳播特性對科技傳播的未來發展具有極為重要的意義。在信息化社會中,網絡發揮著巨大的作用,它改變了人們的生活、工作、學習方式,也使科技傳播形式發生了極大的改變——科技傳播的渠道增多、傳播速度加快、傳播的互動性更強。可以說,網絡既給科技傳播提出了新的要求,又使科技傳播具有了更多的潛力和發展空間。

博客作為一種互聯網上新興的信息交流技術,近年來受到越來越多網民的青睞。而科技博客作為科技傳播的一種新載體,也開始嶄露頭角并受到關注。一些國際知名的學術和科普雜志,例如Nature、PLoS Biology、Scientific American等,都曾載文指出科學博客能夠促進學術發展和科學普及,眾多知名國際科學組織及科學家個人也都建立了群體博客或個人博客。在中國,科學博客的發展雖然仍處于初始階段,但是中國博客用戶群體迅速增長,為博客的科學信息傳播提供了良好的機遇。2007年1月,科學網博客頻道開通,目前已吸引了海內外4 000多位從事科學相關工作的博主,其中不乏國際知名的科學家。2008年4月,一個基于科學寫作而成立的團體——科學松鼠會,以博客講故事的方式,力求以簡單淺顯和生動的文字向大眾介紹科學知識,堅持以客觀中立的角度闡述科學事實,滿足大眾了解科學知識的需求。2010年2月2日,首屆全國科學博客大賽落下帷幕,一大批優秀的科技博客脫穎而出,科學松鼠會也榜上有名,獲得本次比賽的優秀組織獎。

那么,科技博客的興起給科技傳播帶來了哪些有益的啟示,科技傳播又如何挖掘潛力、拓寬發展空間?下面,我們將以科學松鼠會作為科技博客的典型例子加以具體的闡述。

1 科學松鼠會的成功之道

科學松鼠會成立于2008年4月,是一個由青年科學傳播工作者組成的團隊。成員有來自國內外各院校的一線科研工作者,以及來自《環球科學》、《新發現》、《牛頓科學世界》、《冰點周刊》、《南方周末》等媒體的科學記者、編輯。成員們主要以博客講故事的方式,力求以簡單淺顯和生動的文字向大眾介紹科學知識,同時也積極開拓形式多樣的線下活動。到2009年底,科學松鼠會的正式成員共有100位。

2008年5月12日,汶川地震發生后3個小時,科學松鼠會很快張貼出一篇和地震有關的科學原創文章《動物預報地震,靠譜嗎?》,對“動物預報地震”這個課題作了自己的見解,當天晚上的點擊率就飆升了10倍。在此之后的20天內,科學松鼠會共發表了38篇與地震相關的博文,從而一舉成名。

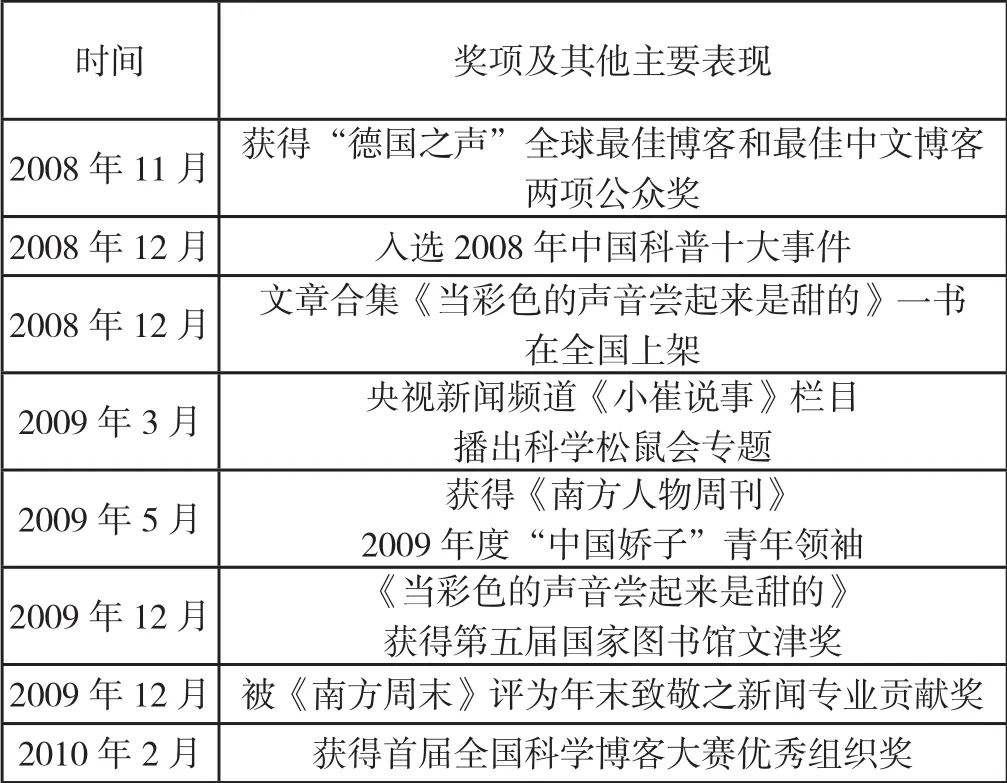

截止到2009年6月,科學松鼠會博客的日訪問量達到1.3萬左右,每天點擊數超過5萬,RSS訂閱量達12萬。在成立不到兩年的時間之內,捷報頻傳(見圖1)。

圖1

總結科學松鼠會的成功之處,其特色主要體現在以下幾方面:

1)博客內容豐富、形式多樣

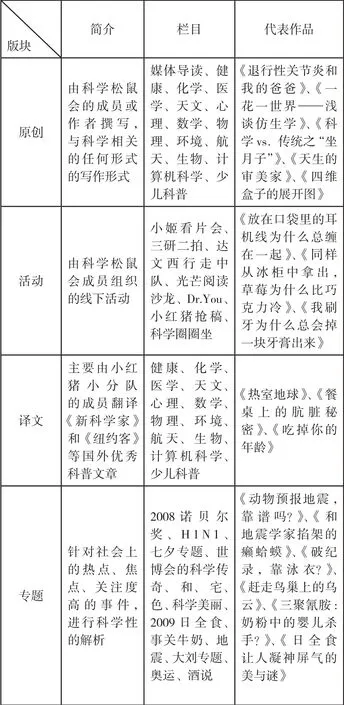

科學松鼠會網站內容主要有四大版塊:原創、活動、譯文、專題,各版塊中又有若干欄目(見圖2):

2)不斷提高成員的科學寫作能力

“和科學相關的任何形式的寫作都被我們歡迎。我們非常期望看到形式的多元化。在這方面,您可以盡情發揮想像力。”這是科學松鼠會網站宗旨中關于科學寫作的一段話。為幫助成員們盡快提高寫作能力,松鼠會創辦者之一姬十三組織20多名志愿者一起翻譯《科學寫作教程》,放在網上供大家瀏覽學習。同時組織征文比賽,讓更多有專業背景并對科學寫作認同的人進行交流,從而挖掘新人、培養更多作者。松鼠會還在北京和上海開辦科學寫作研修班,對學員進行為期兩個月的培訓。雖然,一個作者日益成熟的過程并非短短兩個月便能完成,但是松鼠會這些做法也不失為發展科學寫作隊伍的一種速成法。

圖2

3)作者-讀者-編輯三維互動

在松鼠會的日常活動里,作者、讀者和編輯三股力量聚合力很強,在三者的互動過程中,一是可以吸引人氣,二是這些參與者很可能就是潛在的固定讀者或作者。 這種良性的三維互動模式也是科學松鼠會成功運作的又一大特色。

互動一:松鼠會博客開設了許多有趣的欄目,其中有一個類似“十萬個為什么”的“Dr. You”欄目,幾乎每周都有幾個刁鉆的、別出心裁的問題提出來,比如“為什么放在口袋里的耳機線很容易纏在一起”、“ 陽光的味道是什么味道”、“同樣是從冰箱的冷藏室中取出,為什么草莓吃起來比巧克力涼多了”。 松鼠會鼓勵讀者從不同的學科角度參與解答,并從中挑選出若干答案發布在博客上,再評選出一個最精彩的答案,其作者會被評為當期的“Dr.You”。松鼠會這種對讀者每一個問題的悉心解答和及時反饋,贏得了網民們的贊賞和積極參與。

互動二:松鼠會有一個名為“小紅豬小分隊”的欄目,主要任務是翻譯《新科學家》和《紐約客》等國外優秀科普文章。每周選出兩篇文章,貼在網站上,讀者就會立刻來搶著翻譯,再由欄目負責人進行統稿和編輯,最后將文章貼在“譯文”欄目中供大家閱讀。

互動三:除了博客上的各類科學寫作,科學松鼠會還積極開拓多樣的線下活動。目前,松鼠會共有5個線下活動,分別是小姬看片會、三研二拍、張撞鹿讀書會、達文西行走中隊和光芒閱讀沙龍。活動形式包括聊科學、做講座、看電影、看紀錄片、參觀博物館或展覽、聚會和郊游等。

4)“讓科學流行起來”

首都經貿大學中國品牌研究中心副主任楊曦淪認為,人們對科學的關心來自于三個渠道,“ 現在大部分的科學技術是商家的產物,賣電腦或者健康產品,這是有商業利益的”,“第二是出于興趣,科普雜志很多年賣得不錯的是《飛碟探索》等,一直有受眾群。第三是基于價值觀,社會責任。比如說做科普的。還有人類本身的社會歸屬,今天有日全食你不知道,你就沒有歸屬感——這是社會中的社會關系。利益關系、情感關系、社會關系決定著科學的流行①。”

科學傳播是一項嚴肅而復雜的心智活動,需要深刻的理解力、想像力和卓越的表達能力,但是科學松鼠會正試圖讓科學傳播變得輕松活潑、妙趣橫生,把科學變得像音樂、電影一樣,成為人們熱聊的話題,甚至成為都市生活的一種流行和時尚。

2 科技傳播目前存在的問題

2.1 網絡科技傳播基礎落后

中國科普研究所2006年12月發布的《中國科普報告》顯示,在我國近70萬個各類網站中,能正常運行的科技傳播網站及欄目僅有408個,僅占0.58‰①。科技傳播類網站存在內容形式同質化嚴重、原創內容少、形式單一、交互性差、訪問量小等諸多問題,現狀不容樂觀。手機媒體、樓宇液晶屏媒體、戶外比媒體等新興媒介傳播科學知識和科技信息嚴重不足。因此,如何提高內容質量和增加點擊率是當前科技網站的重要課題。

2.2 科技新聞報道可讀性較差、缺乏權威性

由于受限于媒體報道的特性,為了追求轟動效應和眼球效應,使得媒體只能緊抓實時的新聞內容展開報道,而不能從根本上注重科學方法和科學基礎知識的普及。科技傳播的手法比較單一,抽象地介紹科技知識、科技信息的較多, 聯系典型案例傳播科學知識和科技信息較少。同時,科技報道由于其新聞自身的嚴謹,報道上有時會比較專業,使得其可讀性與兼容性難以俱佳,一些科技類媒體上有很多像“天書”一樣晦澀難懂的文章,文章中充斥著術語和數據,專業性太強,很難達到科學普及的初衷和目標。

2.3 媒體對于科技傳播的宣傳報道重視度不夠

北京大學科學傳播中心教授劉華杰在中國科技新聞學會第七次學術年會上提出,“在我國,媒體通常不大注意‘科學是什么’這樣的基本問題,從業者缺乏基本的科學哲學、科學史和科學社會學訓練,甚至根本沒有這方面的訓練,許多科技記者甚至沒有學過基本的自然科學或者數學,這種狀況已經成為科學傳播發展的瓶頸③。”

處在激烈市場競爭之中的新聞媒體,往往把經濟效益放在首位,而科技傳播不能迅速帶來經濟效益,同時又帶有較強的公益色彩,因此部分媒體不太重視科技傳播,投入的人力、物力、財力較少,版面、欄目、時段安排不多,使科技傳播處在一種次要的、可有可無的境地,因而發展比較緩慢。

2.4 科技傳播人才的缺乏

一方面,目前中國的科學普及工作仍多為政府行為,科學機構和科學工作者群體主動參與科普傳播的意識和興趣不強。《2009中國科學傳播報告》關于科學家的公眾形象的總結是:“科學家在公眾中的形象評價較高、影響力一般、信任度極低”,“公眾更多地將科學家視為一個專業化的抽象符號、一個遠離社會日常互動的圈外人,因而科學家不能為公眾熟悉和信任④”另一方面,高校科技傳播人才的培養和儲備問題比較突出,開設科技傳播專業的高校為數不多。

3 科學松鼠會帶給科技傳播的重要啟示

3.1 科學博客:科技傳播的新載體

2007年1月科學網博客頻道開通,實行專家實名制,目前擁有實名博主2 000余人,絕大多數來自高校和研究機構的教師和研究人員,包括大批百人計劃獲得者、杰出青年基金獲得者、長江學者和兩院院士,其中不乏饒毅、何柞麻這樣的名家。2008年12月進行的用戶調查顯示:科學網用戶擁有受人尊敬的社會地位,50.6%用戶為研究員/教授職稱,30.1%用戶為副研究員/副教授職稱;多數位居各大院校、科研機構、科技企業、政府科技部門等的學術帶頭人或管理者。50.4%用戶為博士學歷,27.33%用戶有博士后工作經歷。大數有海外工作經歷,平均齡39歲⑤。

在我國公民科學素養偏低、科學信息嚴重不足的環境下,科學博客發揮著重要的科學普及、引導輿論、穩定社會的重要作用。“科學博客直接面向大眾,少了媒體的二傳手,傳遞的信息會更加準確⑥”。因此,從科學家和科學工作者的博客中來尋找科學資訊,是一種普及科學的好方法。

2007年9月4日—5日,在手牽手博客站北京腎臟病專家鄭法雷教授的博客空間里,連續發表了兩篇博文,題為《關于對“腎寧散膠囊”虛假信息辟謠的公告》和《所謂“臨床成果鑒定會隆重召開”純屬編造》,揭露了國內某制藥企業生產的“腎寧散膠囊”夸大其療效的虛假信息。這兩篇博文點擊量近1 500次,一百多人留言發表評論,痛斥造假者的卑劣行徑。2008年2月,該藥在河北省因涉嫌虛假宣傳被停售。

3.2 構建三維互動的科技傳播模式

科學松鼠會創立者之一姬十三,本名嵇曉華,復旦大學神經生物學博士畢業后,作了一名為科學媒體寫稿的自由撰稿人。他秉承著“科學是應當而且可以寫得很好看”的寫作態度,在網上發表了一系列看似娛樂、實則嚴肅的科普文章。越來越多的人通過博客喜歡上了他的科普文字。2008年4月,科學松鼠會的博客正式上線。

姬十三的故事,既是科學向網絡轉移并與之親密接觸的一個縮影,也是科學傳播的傳者-媒介-受眾三維互動的一個縮影。新媒體時代,科技傳播不再是傳統的自上而下傳播,而是交叉復合型傳播,并趨向循環互動。科技信息基于其相對深奧的知識內涵和專業高度,既要求傳者提高使用媒介的專業化水平,也要求受眾的反饋更及時靈活,只有構建傳者—媒介—受眾三維互動模式,才能提高科技傳播的效果,實現主體與受眾間信息的高效流通。

3.3 科技傳播既要注重理性,也要增添情趣

由于科學知識的特殊性,中國科技工作者與媒體報道長期以來形成了嚴謹、刻板的風格。一些科技類媒體上有很多像“天書”一樣晦澀難懂的文章,文章中充斥著術語和數據,專業性太強,很難達到科學普及的初衷和目標。從科學博客的受歡迎程度看,網民們雖然也注重文章的含金量,但短小精悍、輕松詼諧的博文則更受歡迎。姬十三有很多鐵桿粉絲,追看他的每一篇博文,發出一聲聲由衷的贊嘆:“貼近生活的,給人撓癢癢并且撓得很舒服的文字……”、“文字清新,講解明了,角度有趣……”因此,根據受眾的職業、文化程度和其他自身需求,選擇適當的科學傳播內容和方式,貼近被受眾的實際生活,這也是做好科學傳播的關鍵。

3.4 科技傳播的公益性與商業性的統一

“做科普是個掏錢的活兒,很難有市場回報。”中科院研究生院科學傳播中心主任李大光教授說⑦。科學松鼠會是以非贏利組織的模式進行運營的,在籌劃組織線下活動時,主要靠核心成員們自掏腰包湊錢。2008年12月,文章合集《當彩色的聲音嘗起來是甜的》一書出版發行,但售書所得分到每位作者頭上也只是杯水車薪。2009年初,姬十三注冊成立了北京一群松鼠文化傳播有限公司,希望通過公司運作籌措資源。幾年前在科普愛好者中頗具影響的“科技之光”網站,后來無疾而終;另一個科普網站“三思科學”,也難以為繼……這些例子多少也體現了公益事業的舉步維艱。

科技傳播的參與者和對象是全體社會公眾,它直接服務于科學技術研究活動和科學技術應用活動,是一項廣泛的社會公益活動,只能通過公益化建設來實現。但同時,基于社會發展的需要,科技傳播又衍生出一些其他功能,如發展科技教育、舉辦科技培訓等,而這些功能卻需要通過商業化的行為來實現。因此,我們認為,科技傳播具有公益性和商業性兩方面特性。那么,在發展科技傳播事業的過程中,就要根據科技傳播不同領域的不同特點,采取不同的發展策略,既要反對片面強調科技傳播的公益性,也要反對片面強調科技傳播的商業性。

[1] CNNCI.第24次中國互聯網絡發展狀況調查統計報告.http://research.cnnic.cn/html/1247710466d1051.html,2009-7-16.

[2]中國科學技術協會.《2006中國科普報告》公布.http://www.cast.org.cn/n435777/n435780/37501.html,2006-12-6.

[3]吳曉明.Web2.0時代博客新聞的傳播形態.徐州師范大學學報:哲學社會科學版,2006(3).

注:

①黃永明,李秀卿.松鼠會:讓科學成為流行色.南方周末,2009-11-12(E26版)。

②中國科學技術協會.《2 0 0 6中國科普報告》公布.http://www.cast.org.cn/n435777/n435780/37501.html,2006-12-6.

③劉華杰.整合兩大傳統:兼談我們所理解的科學傳播. 焦洪波.科技傳播與社會發展——中國科技新聞學會第七次學術年會暨第五屆全國科技傳播研討會論文集.北京:經濟科學出版社,2002:61.

④中國網.2009中國科學傳播報告.http://www.china.com.cn/news/zhuanti/09kxcb/node_7078103.htm.

⑤沈玉華.科學博客圈在危機傳播中的信息傳播特色分析.科技傳播,2009年8月(上):42.

⑥賈玉華.科學博客:讓科普在網上充滿活力.3版.健康報,2009-8-7.

⑦誰來幫“科學松鼠”過冬.1版.文匯報,2009-10-22.