各具特色的歐美日紡織品標準

施用海

一、歐盟生態(tài)紡織品標準

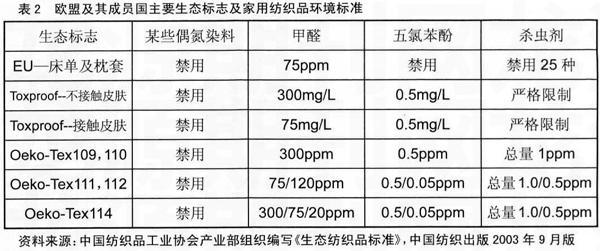

(一)歐盟生態(tài)標志

歐盟生態(tài)標志(Eco-Label)體系是由歐洲共同體于1992年建立的。該標志呈一朵小花的圖案,所以也有人稱之謂“貼花”,對加貼該生態(tài)標志的產(chǎn)品叫做“貼花”產(chǎn)品。

歐盟生態(tài)標志并非紡織品服裝的專用生態(tài)標志,它適用的范圍還包括輕工、化工和機電等共19類產(chǎn)品。

由于該標志在紡織服裝領(lǐng)域發(fā)展得比較早,而且歐盟通過生態(tài)服裝展等活動,在該領(lǐng)域的宣傳工作也做得比較到位,因此生態(tài)標志在紡織服裝領(lǐng)域的發(fā)展也最好。據(jù)統(tǒng)計,目前獲得該標志的各類歐盟企業(yè)一共只有103家,其中紡織服裝類最多,有37家公司,占三分之一強。這些公司主要來自丹麥和法國,其次是西班牙、比利時、德國、希臘、意大利、葡萄牙和瑞典等國。

在紡織品最終產(chǎn)品中檢測到有毒物質(zhì),往往是在紡織原料的生產(chǎn)過程和紡織品的生產(chǎn)、加工和包裝過程中形成的。因此,生態(tài)紡織品,不僅要求其最終產(chǎn)品要符合生態(tài)學標準,同時要求控制紡織原料及制品生產(chǎn)、加工、包裝直至廢棄的整個生命周期的各環(huán)節(jié),都符合生態(tài)學標準。目前獲得歐盟生態(tài)標志的歐盟企業(yè)數(shù)量還比較少,其原因是該標志認證的標準非常嚴格。其中,在紡織服裝領(lǐng)域的認證標準,可以簡要歸納為以下幾個方面。

1.紡織品原料的標準

紡織原料大致可以分為三類:一是植物性的原料,如棉花、麻等植物纖維;二是動物性的原料,如羊毛等動物纖維;三是化學合成的原料,即化學纖維。于是根據(jù)不同的原料,制定了不同的生態(tài)標準。

紡織纖維生產(chǎn)的生態(tài)標準要求植物纖維的栽培、施肥、植被保護。生長助劑的使用盡量消除或減少纖維上的農(nóng)藥毒性殘留,避免大劑量使用農(nóng)藥與化肥造成的生態(tài)失衡和破壞土地肥力。例如,在棉花的種植過程中,盡量使用有機肥料,采用病蟲害的生物防治,實施對氯丹和DDT等殺蟲劑的含量限制。

在動物纖維方面,要求提供動物纖維的動物在飼養(yǎng)過程中,飼料、保健、防病和生長劑的使用要盡量消除或減少纖維上的禁用或限制使用藥物殘留、農(nóng)藥毒性殘留。

盡量使用生態(tài)良好的化學纖維。在纖維聚合過程中,要求有機化合物的釋放量不能超過1.2克,并對所含有害物質(zhì)規(guī)定限量標準,例如對腈綸中的丙烯腈含量和聚酯中的銻含量的限制。

2.紡織品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的標準

為了保持生態(tài)環(huán)境,于是對生產(chǎn)過程的各環(huán)節(jié),提出了限制性規(guī)定。如在生產(chǎn)過程中,使用的添加劑至少90%以上必須是可生物降解的;運輸貯藏過程中,不得使用氯酚和有機錫化合物;在去色過程中,要限制染料中的銀、硒、砷、鋇、鉻、鈷、銅、鐵、汞、錳、鉛、銻、鋅和錫等離子雜質(zhì)的含量,禁用鉻媒染劑染料,限制使用偶氮類染料;對產(chǎn)品本身,限制甲醛的含量。此外還包括對廢水處理的要求,對防火防縮材料有害物質(zhì)含量的限制和襯料的要求等等。

3.服裝輔料的生態(tài)紡織品標準

生態(tài)紡織品標準規(guī)定,通過生態(tài)紡織品檢驗和認證的服裝產(chǎn)品,不僅是其面料,而且其輔料(包括縫紉線、紐扣和拉鏈等)也都必須通過紡織品的檢測和認證。

4.產(chǎn)品耐用性的標準

主要是關(guān)于產(chǎn)品洗滌或干燥后尺寸變化的標準和產(chǎn)品在各種情況下褪色的標準。

綜上所述,歐盟生態(tài)標志對紡織服裝的要求,包括織物和紡織品的原料、生產(chǎn)加工過程以及使用合格性等方面的標準。與歐盟市場上紡織服裝的其他生態(tài)標志相比,規(guī)定的標準要求更加嚴格,對產(chǎn)品各方面的限制內(nèi)容也更加廣泛。因此,有人把歐盟生態(tài)標志稱之為“金牌標志”。

歐盟于2002年5月15日發(fā)布第2002/371/EC指令,為了減少水污染,促進生態(tài)紡織品和服裝的生產(chǎn),對歐盟生態(tài)標志進行了修改,并發(fā)布紡織品生態(tài)標志的新標準。該新標準于2005年5月底生效,此前發(fā)布的歐盟生態(tài)標志在2005年5月31日以前仍有效。因此,已經(jīng)獲得歐盟生態(tài)標志的紡織品公司可以有足夠的時間進行調(diào)整,以適應(yīng)規(guī)則的轉(zhuǎn)變。

(二)歐盟有關(guān)限制有毒有害物質(zhì)

1.歐盟統(tǒng)一實行禁用偶氮染料規(guī)定

歐盟委員會于1999年提出了《禁止使用偶氮類染料指令》的立法建議。2002年2月歐盟部長理事會通過了該指令的“共識文件”,并進行第二輪審議,最終由歐盟部長理事會和歐洲議會共同通過,于2003年9月11日生效。

《禁止使用偶氮類染料指令》的主要內(nèi)容,是限制有機會與人體皮膚或口腔接觸的紡織品和皮革制品使用偶氮類染料。該指令列出了包括四氨基偶氮苯、對二氨基偶氮苯和四氯苯等22種對人體有害的芳族胺,如果使用了偶氮類染料的某種紡織品被檢測出所含該指令附錄中有害芳香胺的量超過30ppm,那么這種紡織品在歐盟市場上將被禁止銷售,同時也將被禁止從第三國進口。此外,在2005年1月1日以前,用回收再利用的纖維制成的紡織品釋放出的有害芳香胺含量只要低于70ppm,就仍然可以在歐盟市場上銷售。該指令將涉及服裝、紗線、織物、被褥、毛巾、假發(fā)、假眉毛、帽子、尿布等衛(wèi)生用品、睡袋、手套、手提袋、表帶和鞋類。同時還包括紡織或皮革玩具以及帶紡織或皮革衣著的玩具等多類產(chǎn)品。

2.歐盟禁用藍色染料的規(guī)定

2003年1月29日歐盟又通過2003/03/EC指令,禁止在紡織品和皮革制品中使用一類藍色染料(blue colourant)的偶氮染料。同時,該指令還要求各成員國在2003年12月31日前,將本規(guī)定轉(zhuǎn)換成本國的法規(guī),并從2004年6月30日起實施。歐盟實施該指令的理由,是因為歐盟進行的風險評估發(fā)現(xiàn),藍色染料具有高度毒性,不容易分解,并且其排放的廢水污染環(huán)境。該種染料的索引編號為611—070-00-2。該指令規(guī)定,可釋出禁用芳香胺的濃度超過30ppm的藍色染料同上述其他禁用偶氮染料一樣,不得用于可能與人體皮膚或口腔之間長期接觸的紡織品和皮革制品。

3.《REACH》法規(guī)的有關(guān)規(guī)定

《REACH》法規(guī)要求對化學品的終端用戶,包括紡織品服裝以及革制品供應(yīng)商和經(jīng)銷商,在將產(chǎn)品輸往歐洲時需要出具化學品使用的安全評估報告。這就意味紡織品生產(chǎn)商建立原材料的生態(tài)控制單元,對所使用的化學品積極染料進行登記,并通過要求化學品供應(yīng)商提供符合《REACH》法規(guī)要求的化學物質(zhì)以及在最終產(chǎn)品中帶入的風險,從而進行必要的過程控制。

為適應(yīng)這種最新生態(tài)要求的發(fā)展趨向,國際認證機構(gòu)對紡織品的檢測項目作了調(diào)整。如對最終紡織品(包括服裝與皮革制品)增加了APEO的檢測,對于涂層紡織品人造革合成革以及皮革制品增加了有機溶劑以及重金屬鎘總量檢測,對于紡織品中可能殘留的銻以及有機錫化合物三丁基錫的限量作出了更嚴格的規(guī)定。

4.限制使用PFOS

2006年10月24日,歐洲議會正式通過決議,規(guī)定歐盟市場上制成品中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的含量不能超過質(zhì)量的0.005%,若等于或超過0.005%的將不得銷售;等于或超過0.1%的,其成品、半成品及零件也將被列入禁售范圍,這標志著歐盟正式全面禁止PFOS在商品中的使用。該禁令的過渡期為18個月,已于2008年6月27日正式實施。

除了關(guān)于禁用偶氮類染料和PFOS的限制外,歐盟還對其他含有害物質(zhì)規(guī)定了限量要求,即紡織服裝在歐盟市場上銷售,必須符合歐盟理事會第76/769/EEC號指令及其眾多修正案的要求。1976年,歐洲共同體頒布了76/769/EEC號指令,限制某些有害物質(zhì)及混合物的銷售及使用,該指令通常被稱為“限制指令”(Limitations Directive),包括所有行業(yè)限制使用的有害物質(zhì)的限量要求。

二、美國和日本的紡織品標準

(一)美國的紡織品標準

1.美國的紡織品標準體系

美國的紡織品標準體系包括產(chǎn)品質(zhì)量標準和測試方法標準兩大類。美國通常用“適用性”來定義紡織品或服裝的質(zhì)量。如以美國陸軍和軍空交易服務(wù)中心(AAFES)為例,美國的采購商在制定產(chǎn)品標準時,通常遵循四方面的原則:一是產(chǎn)品的考核要求與所使用的材料、生產(chǎn)工具和產(chǎn)品的品種無關(guān)。如色牢度測試與纖維材料和所使用的染料無關(guān),只要能達標就行;二是所選擇測試項目偏重與產(chǎn)品的最終用途有關(guān)的性能;三是對某些性能并不確定的指標,能運行就行;四是重視產(chǎn)品的安全性能。

絕大部分美國紡織品質(zhì)量標準所引用的測試方法標準,來源于美國紡織化學家和染色家協(xié)會(AATCC)標準和美國材料試驗協(xié)會(ASTM)標準,涉及產(chǎn)品安全方面的測試方法標準,則來源于美國聯(lián)邦消費品安全委員會(CPSC)制定的相關(guān)標準,至于纖維標識標準,則是由美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)制定的強制性標準。

2.在美國,從20世紀70年代就開始關(guān)注紡織品工業(yè)帶來的環(huán)境問題,尤其是80年代隨著一些嚴重的環(huán)境災(zāi)難的發(fā)生,美國聯(lián)邦政府相繼制定了一系列嚴格的環(huán)境法規(guī),對工業(yè)界的環(huán)境問題進行嚴格監(jiān)管。為了既獲得利潤,又滿足國際社會對環(huán)保的要求,一些企業(yè)開始尋求生產(chǎn)環(huán)保型紡織品。美國紡織制造商協(xié)會(ATMI)將環(huán)保型紡織品定義為用原棉或過渡棉纖維、天然彩色棉花、回收或二次加工纖維、天然、免洗牛仔布制造的產(chǎn)品和未經(jīng)漂白或染色的產(chǎn)品,用天然染料染色的紡織品也被看作環(huán)保型紡織品.

美國有關(guān)紡織品的主要法規(guī),有1969年《易燃織物法》。這些關(guān)于標簽、纖維鑒定和易燃物品等方面的規(guī)定,適用于服裝、手帕、領(lǐng)帶等紡織品。除非已適當?shù)丶由蠘撕灪推焚|(zhì)說明,否則這些產(chǎn)品不能出口美國。

在標簽方面的規(guī)定是,所有進入美國的紡織品必須用英文打印,穩(wěn)固而明顯地附加在產(chǎn)品上。除飾物外,標簽上應(yīng)以普通名稱和重量百分率標明重量在5%以上的纖維成分。

在易燃性方面的規(guī)定是,以任何紡織品做成的衣著物品和任何衣著(或室內(nèi)布置)用的織品或有關(guān)材料,必須符合美國《易燃織物法》第四節(jié)所規(guī)定的易燃標準,不然美國就禁止進口。

(二)日本的紡織品標準

日本的紡織品標準體系與歐美略有不同,其主要的標準基本都以國家標準(JIS)的形式出現(xiàn)。除此之外,還有不少以法規(guī)的形式對某些特定用途的產(chǎn)品或與產(chǎn)品使用的安全性能有關(guān)的項目提出質(zhì)量要求。日本的紡織標準按其性質(zhì)分,可分為三個大類:產(chǎn)品質(zhì)量標準、安全性標準和質(zhì)量標簽標準。日本的產(chǎn)品質(zhì)量標準比較重視產(chǎn)品的使用性能,如色牢度(耐光、耐洗、耐摩、耐汗等)、織物強力、尺寸穩(wěn)定性、抗起毛起球、防水等,而且這些項目的考核,在指標掌控的尺度上有一定的靈活性,可以根據(jù)產(chǎn)品的最終用途進行調(diào)整。此外,對紡織品的外觀質(zhì)量檢驗標準也是側(cè)重于產(chǎn)品的實用性能,要求從整體效應(yīng)考核。如由日本生活協(xié)同組合聯(lián)合會制定的家用紡織品質(zhì)量標準,對外觀質(zhì)量標準規(guī)定為“無異常情況”而沒有各種疵點的具體規(guī)定條文。因此實際考核時只對明顯影響外觀的色漬、黃斑、油污、嚴重色差和褶皺等方面進行考核與評分。

日本的紡織產(chǎn)品安全性能標準通常以法規(guī)的形式出現(xiàn),內(nèi)容包括消費品安全法、紡織品中有害物質(zhì)的限量、消防法令、有害物質(zhì)管制法和殘斷針檢驗規(guī)定等,如產(chǎn)品質(zhì)量法、家用物品有毒有害物質(zhì)控制法規(guī)、制造物責任法等。

2009年11月6日《國際商報》刊登的一則消息說,2009年1~9月,我國紡織服裝類產(chǎn)品共收到歐盟委員會非食品類快速預(yù)警系統(tǒng)通報警告153起,美國消費品安全委員會對我國紡織服裝類產(chǎn)品共發(fā)出21起召回。中國服裝協(xié)會將我國紡織服裝類產(chǎn)品屢遭通報和召回的原因歸納為四個方面:部分出口服裝確實存在質(zhì)量和安全性問題;我國產(chǎn)品質(zhì)量合格,但進口國的檢測機構(gòu)檢測的數(shù)據(jù)不準確;我出口產(chǎn)品執(zhí)行標準與國際標準不接軌;我國出口企業(yè)與目標國信息溝通不暢等。▲