貝多芬鋼琴奏鳴曲Op110的創作精神與演奏體會

■李佳

貝多芬作為歐洲音樂史上一位偉大的、富有創造性的人物,他的創作承上啟下,在集古典主義大成之后,為浪漫派開先河,在西方音樂史上占有重要地位。他的一生創作了大量的音樂作品,各個領域都取得了輝煌的成就,而他的32首奏鳴曲貫穿著他獨特地創作思維,這種被認為是自傳式的音樂具有英雄性、戲劇性的特點。其中尤為著名的是他晚期創作的奏鳴曲,每一樂章都被人們視作經典名曲,從而為奏鳴曲這種體裁的形式和內容的完善與成熟做出了巨大貢獻。

貝多芬作為時代的革新者,他將新時代、新思想中所需要的內容加入到新的藝術形式中,用其具有英雄和豪邁氣概的音樂來順應時代和藝術發展趨勢,不僅在思想內容上用作品中的主旋律渲染進步思想,而且在藝術形式上也將古典派鋼琴奏鳴曲推進到浪漫派。因此我選出其晚期創作的鋼琴奏鳴曲作品110進行研究。

一.Op.110所詮釋的情感讓心靈震顫

貝多芬晚期的創作打破了固有的形式 (維也納后期1809-1827),其風格和以前截然不同,他的鋼琴奏鳴曲Op.110多處運用賦格和變奏曲式,這說明他已從充滿矛盾的戲劇性的情感表現上升到沉思內省的哲學思維中。

可以說貝多芬晚期作品每首都是經典之作。這首奏鳴曲(OP.110)屬貝多芬晚年“五大奏鳴曲”之一,深刻的哲理性和對復調與對位的愛好,形成了浪漫主義的藝術思維。同時體現了貝多芬把握住自己的命運,對人生目標的意識——自我決定、自我選擇、自我實現。此時作曲家雙耳失聰,個人生活不幸,處境的惡劣開始對其產生巨大影響,是貝多芬創作最少的時期。這首奏鳴曲形象的表現了老年貝多芬的痛苦,彷徨和內心的掙扎,此時創作的根本傾向—自由式、心理式、深刻的哲理、復調手法及浪漫主義藝術思維等。這首奏鳴曲沒有獻給任何人,它是在貝多芬新的生活考驗,精神痛苦和疾病纏身時期(1821年12月)完成的,是與《第九(合唱)交響曲》等龐大作品同時寫作的。這首奏鳴曲的主題材料之間的關系十分精妙。主題就是回向古老的年代,吐露出貝多芬對往昔的回憶和對未來的憧憬,可稱為追憶的、懷古的奏鳴曲,并采用和發展了德國民歌的曲調,在藝術手法及風格上達到了異常的精煉。他的創作己從早、中期那種激烈、充滿矛盾開始轉為自我反省、追求超凡寧靜的精神升華的境地,預示著浪漫主義時代的到來。

二.Op.110結構與演奏的結合惟妙惟肖

1.第一樂章

在輕松自由的主旋律進行中描繪出一幅詩情畫意的曼妙世界,溫柔抒情中流露出一股似火般的激情,雖然是奏鳴曲式,但在構成方面又顯得非常自由。從旋律中可以感受到一種志向,一種內在的定力,一種頂天立地的氣度。在演奏這首樂曲的時候要注重音樂的線條,要有張有弛,優美中不乏堅強與剛毅的精神。

①呈示部(1-40小節)

主部主題(1-4小節)初看像引子,采用四聲部的寫法,洋溢著個人情感。貝多芬指定這個主題要溫順、優雅。而主題的開頭動機,是全樂章的基本動機。隨后是圣詠式的聲部排列法。演奏這一樂句時要注意右手的主旋律音,觸鍵要深但不可以重,在第四小節的降D音上的顫音和延長記號要做得隨意自如。(5-12小節)與第一樂句有所區別,給人以寧靜、優雅和美好的感覺,其旋律優美,更具有歌唱性,親切可人,感人肺腑,充滿了憧憬之情,這似乎是貝多芬對遙遠過去的一種回想。此處在演奏時要注意右手把聲音彈的優美柔和,控制好觸鍵的力度,將音樂的線條演奏出來,這時的句子有明顯向上的走向,流暢雋永。左手要更加平靜,非常均勻,注意雙手比例及和聲變化,低音觸鍵要厚重一些,避免連音的出現。(見譜例1)

譜例1:

連接部(12-19小節)以三十二分音符進行開始。這里明確體現了貝多芬晚期作品具有的即興式風格特點。這段演奏應極其清澈,輕巧,彎彎曲曲的琶音是如此的流動、輕盈。這是貝多芬非常喜愛的從內在轉向外的標志,這又是美好的、理想化的大自然催人入睡的溫柔。想彈出這種音效很不容易,我的練習方法是先從強開始,練習指尖的支撐力,然后逐步輕練。此處的踏板要采得十分嚴謹,在右手跳音之后踩踏板,在左手空半拍時松踏板,這樣進行練習就能發出想要的聲音,右手的分解和弦要彈的清晰,但是有跳音記號的音符也不能直接彈成跳音,而是要在眾多的音符中突出出來,使這些跳音形成一個旋律線條。(見譜例2)。

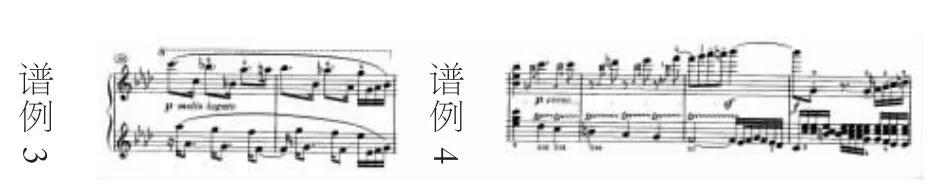

副部主題(20-28小節),起初它的寫法是兩聲部的,左手要陪襯好右手,上聲部要彈得透明輕麗,相反方向的進行要演奏的穩定,高八度的高聲部仿佛似天外之音 (見譜例3),隨后變得越來越濃厚,又回到了現實。貝多芬從25小節的P寫到了f,演奏者在此處要尤為注意控制漸進的速度和力度。(見譜例4)。

第一個結束主題(28-34),它有效的補充了副主題,第一拍是遠距離跳躍,準確而平衡,左手演奏時要連貫清楚,右手要堅定有力度,但絕對不能急躁。

第二個結束主題(34-38)此處旋律像一位老人孤獨的行走,并越走越遠,在36小節右手要一口氣拉住。

②展開部(40-55小節)

展開部調性發展到在f小調,以速度型引子的材料發展,這個陳述在左手一小節,十六分音符動機的模仿的對立性伴奏背景上大大地發展了。主要展開是根據主部主題開頭的動機作出八次的轉調與反復以模仿的對位性伴奏發展。左手不再是簡單的伴奏音型,而是與高聲部相互呼應的旋律進行。演奏時開頭要比呈示部的音量要多些,更加的熱情,左手出現詠嘆調音型,要彈得十分流暢,要完全按譜上的要求,這一部分充分展現了貝多芬苦悶卻又對美好生活向往的矛盾心情。弱之后才能做漸強漸弱(見譜例5),要把旋律與和聲很好的融合在一起。

譜例5:

③再現部(59-96小節)

主部第一樂句的陳述從三十二分音符和聲音型上開始。音樂似乎又回到了最初明亮的,充滿陽光的幻想之中,音樂情緒更加飽滿,略帶有莊嚴的性質。主題被變奏和延長了,簡潔玄妙的轉調具有獨特的美韻。演奏第一樂句與第二樂句的鏈接部分時左右手銜接要自如連貫,切忌倉促進行。

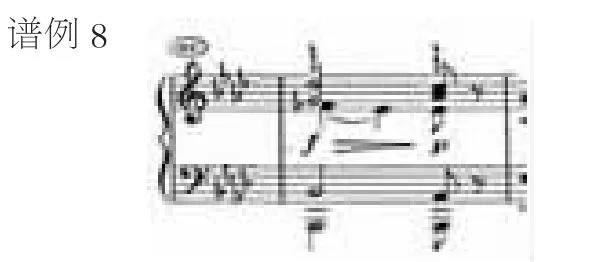

尾聲由過渡段的素材(32分音符和聲音型)開始,以變奏方式平穩的再現第一主題,充分顯示了渾然忘我的感覺,旋律的琶音又強調了夢想的情緒,要彈得十分有意境,注意身體與手臂的放松,用手指來控制聲音,踏板的使用要恰當,不需過多使用。(見譜例6)在112小節處出人意料地在低音聲部悄悄出現根本的引子動機(見譜例7),接下來(見譜例8)應突出降F音。最后像鐘聲結束在很弱的音響效果中。

2.第二樂章

這樂章是具有中段的二拍子詼諧曲,是貝多芬回憶年輕時的成績,而感到十分的自豪。音樂具有俏皮的、稍微粗魯的幽默感,整個活潑的音樂卻具有強烈的力度及色彩對比。左手后半拍切分,表現出了玩笑與幽默。主部帶有不安的激烈性質,它通過強弱對比交替,造成了律動性的形象。而后又躍升,交錯變成輕巧的跳躍游戲。主部再現是復奏,很有音響效果。

第一樂段(1———40小節)。二拍子的諧謔曲,音樂跳動,輕盈,活潑中略帶野性,色彩對比強烈。要想把這一部分演奏好,高超的技術和艱苦的練習是非常關鍵的。還需要注意的是第17小節開始的P,它的旋律取自于德國歌謠,自如輕松,所以演奏時切勿亂。

中段(41———95小節)。降D大調,除74、75兩個小節的和弦外,全部都是二聲部的,一開始就將下行的主題變奏做了五次反復。42小節右手八分音符的演奏應相當的均勻和平穩,左手的每句都從強拍上的低音開始,接著似乎有一個新的切分聲部加入進來(譜例9)。76小節要將sf完全釋放出來,要有一種樂隊的感覺,隨后減弱逐漸開始。94小節調性再次鞏固,到了結束句的演奏不需要做任何減慢處理,但最后一個音應充分延長,不要急于向下。譜例9:

再現部(96——147)這一部分和前面一樣,演奏這部分時一定要心平氣和,不能急躁我認為97小節的延長記號一定是比2小節長的,這時貝多芬情感的釋放,需要讓聽眾感覺到這種呼吸的平靜,到了98小節主歌謠曲再次響起,讓人不盡的回味,感人心肺。在演奏這一部分時,閱歷深厚的演奏家會在演奏時顯得更加得心應手,因此了解貝多芬的這一時期的創作心理是非常關鍵的。

尾聲(148——162)這一部分時第二樂章的尾聲,切分音的演奏在這里可以奏出樂隊音響的效果,這些打擊式的主調和弦將詼諧曲最后部分加以擴大,把整個樂章有力的收緊。到了159小節稍微交換踏板的使用可以避免音響過于厚重,最后在大調和弦上平靜的結束。

3.第三樂章

這一樂章是降A大調的慢板,是一個富有柔板序奏的大賦格曲樂章。從內容與形式上看,是屬于獨樹一幟的杰出作品,體現了貝多芬超時代的音樂創作思想。

前奏(1——26)小節,這一部分是一段自由的即興性的前奏,起初是三個安詳沉思的小節,演奏時要表現出音樂的質樸與安靜,不要有任何多余的表情。第4小節一個宣敘調進入,旋律線具有無比的宏大氣勢。(譜例10)到第9小節,哀傷,悲痛的詠嘆調奏出了一種詩意般的忘我情懷,左手的伴奏要極其輕柔,右手的旋律聲部極有歌唱性和表現力,這時晚年貝多芬矛盾的內心狀態被音樂所完全詮釋出來。譜例10

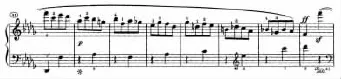

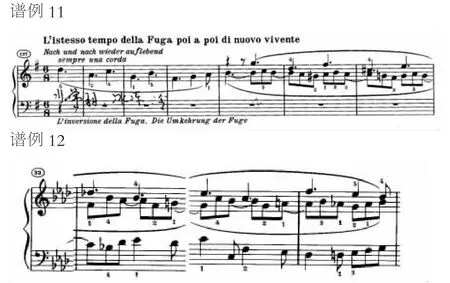

主部(27——167)三聲部的賦格曲充滿了動聽的旋律和深厚的感情,賦格主題與第一樂章主部有著妙不可言的聯系。賦格的第一次陳述在降A大調的屬和弦上,彈奏這部分時不要拖速度,要樸實地演奏,每個聲部要像說話一樣,而不是過于表現。賦格的再現是在G大調上開始的,先是倒影,縮短了主題的時值,保持主題并速度逐漸加快(譜例11)。雖然有人說貝多芬的賦格不夠完美,但是他在創作中通過倒影,音調及聲部的模仿,增大主題,又一次證明了貝多芬在這里創造了唯一自己風格的賦格曲。(譜例12)

尾聲(168——213)在激情燃燒的同時,貝多芬創作的戲劇性再次淋漓盡致地顯現出來。209小節十六分音符被寫成兩個一組而不是三個一組,并且寫得很精巧。此時主題的時值被縮短兩倍,一個喜氣洋洋,歡樂宏偉的場面出現在我們耳邊。

這首奏鳴曲的構思與創作真真切切地體現了貝多芬深邃的思維和一種平靜中醞釀的火熱激情,在他的晚年,雖然飽受生活與疾病的痛苦煎熬,但是他的創作毅力不減,相反卻帶給人們更多的思考與心靈的震顫。其音樂的表現力超越了時代,成為人類文化藝術財富的瑰寶。