鱟試驗法與家兔法同步檢測葛根素注射液的比較

王明樂,劉俊芳,崔 淇

葛根素注射液能改善微循環、擴張冠狀動脈、增加腦部供血量、減緩心率、降低心肌耗氧指數、抗血管痙攣等。根據中國藥典2005年版家兔法,操作復雜、耗時長,本文對鱟試驗法與家兔法進行了比較試驗,結果如下。

1 主要材料

①鱟試劑:湛江安度斯生物有限公司(批號0711112, 0.25 EU/m L), 湛江博康海洋生物有限公司(批號 0708250, 0.25 EU/m L)。 ②細菌內毒素工作標準品:中國藥品生物制品檢定所(2007 -6, 100 EU/支)。③細菌內毒素檢查用水:湛江安度斯生物制品有限公司(批號0708220,內毒素含量<0.003 EU/mL)。 ④家兔:購于中國人民解放軍第150醫院實驗動物中心。 ⑤樣品:葛根素注射液 070908(熱原陽性), 070101, 070803,規格:2 m L/支。

2 方法與結果

2.1 鱟試劑靈敏度試驗按《中國藥典》規定方法進行試驗,鱟試劑靈敏度均在0.5 ~2.0 λ,結果符合規定。

2.2 限值(L)的確定根據《中國藥典》2005年版附錄細菌內毒素檢查法指導原則,按公式L=K/M計算, K=5 EU/kg/h), M=20 m L/60 kg,求得L=15 EU/m L,本品為聯合用藥,規定20 m L在 4 h內使用,除安全系數2,確定限值為7.5 EU/m L。

2.3 干擾試驗在進行干擾試驗前,需進行預實驗。即將供試品溶液進行一系列倍數的稀釋,使用鱟試劑對每一稀釋倍數進行檢驗,每一稀釋倍數下做兩支供試品管(NPC)和兩支供試品陽性對照(PPC)(即含2.0 λ濃度標準內毒素的該濃度的供試品稀釋液),另做兩支陰性對照(NC)和兩支陽性對照(PC)。當陰性對照為陰性,陽性對照為陽性,實驗有效。系列濃度中出現供試品溶液兩管為陰性,供試品陽性對照兩管為陽性時,認為供試品在該濃度下不干擾試驗,此稀釋度30倍即為最小不干擾稀釋倍數,正式干擾試驗中,選擇該稀釋倍數供試品溶液及檢驗用水將細菌內毒素工作標準品稀釋成2.0,1.0, 0.5, 0.25 λ。各濃度內毒素溶液分別與兩種不同廠家鱟試劑(0.25 EU/mL)混合進行干擾試驗,結果表明用BET水制的內毒素標準溶液的反應終點濃度的幾何平均值(Es)在0.5 ~2.0 λ之間,并且用供試品稀釋液稀釋的內毒素標準溶液的反應終點濃度的幾何平均值(Et)在0.5 ~2.0 Es之間,證明供試品在該濃度下對細菌內毒素檢查無干擾作用,結果見表1、表2。

表1 葛根素注射液干擾試驗預試驗結果

表2 葛根素注射液(1∶30稀釋液)細菌內毒素干擾試驗

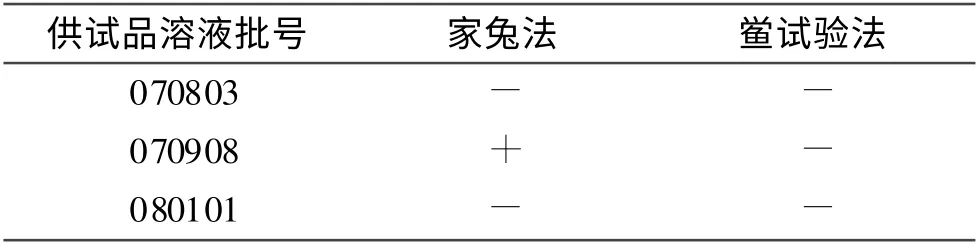

2.4 比較試驗將兩批供試品分別進行家兔法和鱟試驗法比較實驗。對家兔法檢查陽性樣品(批號070908)的細菌內毒素檢查筆者做過兩次重復試驗均為陰性,結果見表3。

表3 葛根素注射液家兔法、鱟試驗法試驗結果

3 討論

葛根素注射液是從野葛根中提取的單體異黃酮類化合物,具有擴張腦血管,降低腦血管阻力,增加腦血流量,抑制血小板聚集,降低血黏度,改善腦循環,提高腦組織對氧的攝取能力,并改善正常或缺血的腦組織代謝,挽救缺血暗帶區,縮小梗死范圍[1]。葛根素注射液含有皂苷類化合物,對肝組織免疫損害具有保護作用,可有效逆轉化學誘導的肝纖維化,增強心肌收縮力,保護心肌細胞作用,能擴張血管、降低血壓、改善微循環,保護紅細胞的變形能力,增強造血系統功能,具有抗血小板聚集,增加纖溶活性,降低血黏度作用,對腎炎、腎病腎衰模型均有保護作用,對非特異性免疫、體液免疫、細胞免疫有明顯的調節作用,可促進正常人和腫瘤病人的淋巴細胞轉化率,對干擾系統有明顯的刺激和誘生作用,在臨床上應用廣泛[2]。臨床上可用于輔助治療冠心病、心絞痛、心肌梗死、視網膜動、靜脈阻塞、突發性耳聾及缺血性腦血管病、小兒病毒性心肌炎、糖尿病等[3]。葛根素注射液在該試驗條件下,對鱟試劑與內毒素的反應無干擾。試驗發現家兔法、鱟試驗法試驗結果一致。由于中藥注射劑的復雜性,在未弄清楚中藥注射劑的許多未知成分之前盡管此樣品可能不干擾內毒素與鱟試劑的反應,也建議盡量不采用鱟試驗法檢測。中藥注射劑是我國特有的劑型,多為衛生部部頒標準收載,均采用家兔法。按最新規定,原衛生部頒標準收載的品種,如條件成熟的品種要轉為國家標準,取消部頒和地方標準,這樣中國藥典(2005年版)就肯定收載和增加更多的中藥品種。

中藥注射劑一般采用家兔法進行檢查,但是家兔法操作復雜,鱟試劑法是重要經典方法,與傳統的家兔法相比,具有靈敏度高、重現性好、成本低、操作簡便、易于掌握等特點。通過試驗可以證明葛根素注射液用鱟試劑法和家兔法檢測都是可行的。

[1] 孫澤鈴,李以菊,閆玉芹.葛根素的臨床應用[J].實用醫技雜志, 2006, 13(16):2830-2832.

[2] 陶志華.新藥葛根素的研究[J].中國新藥雜志, 1993, 2(2):32.

[3] 孫倩.葛根素治療急性腦梗死的療效及機制探討[J].新醫學, 1999, 30(9):521-522.