艾迪莎聯合奧沙拉嗪治療潰瘍性結腸炎的臨床療效觀察

謝華彬 汪建

635200 四川渠縣人民醫院消化內科 (謝華彬) 635200四川省渠縣人民醫院內二科 (汪建)

潰瘍性結腸炎(ulcerative colitis,UC)是屬于炎癥性腸病(inflanrmlory towel disease,IBD)的一種,是一種病因及發病機制尚不完全明確的直腸和結腸慢性非特異性炎癥性疾病。它以腹痛、腹瀉及黏液膿血便為主要臨床表現,病程較長,且易反復發作。近年來,UC發病率呈逐年上升的趨勢[1]。目前臨床上治療UC仍以水楊酸偶氮磺胺吡啶為主,但由于其復發率高、副作用大,限制了其廣泛使用[2]。近10年來,國外采用奧沙拉嗪治療UC雖然取得較好療效,但有較嚴重的腹瀉等不良反應故在一定程度上也限制其廣泛應用。筆者自2006年6月~2010年1月用艾迪莎聯合奧沙拉嗪與單用奧沙拉嗪分別治療潰瘍性結腸炎患者53例,并對兩者的療效和不良反應進行了比較,現將結果報道如下。

表1 治療6周后兩組主觀評價療效人數[n(%))

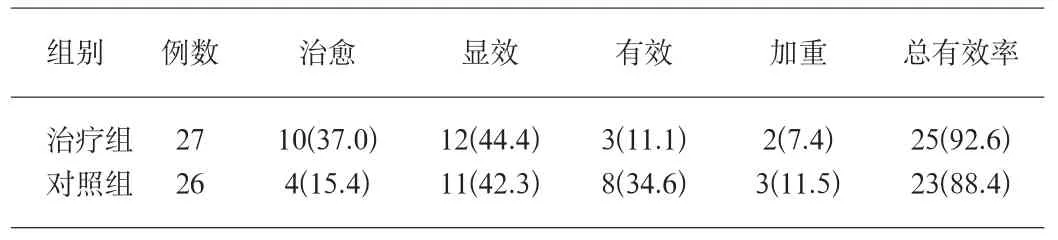

表2 治療6周后鏡下潰瘍性結腸炎改善情況人數(n(%))

1 資料與方法

1.1 臨床資料

1.1.1 入選標準 參照《潰瘍性結腸炎的診斷及療效標準》擬定。①臨床表現:有持續或反復發作性的腹瀉、黏液膿血便伴腹痛、里急后重感和不同程度的全身不適癥狀。②腸鏡檢查:病變多從直腸開始,呈連續性、彌散性分布,主要表現為以下幾點:a.黏膜血管紋理模糊、紊亂,充血、水腫、易破、出血及膿性分泌物附著,亦可見黏膜粗糙,呈細顆粒狀;b.病變顯著處可見彌漫性多發糜爛或潰瘍。c.慢性病變者可見結腸袋囊變淺、變鈍甚至消失、假性息肉及橋形黏膜等。

1.1.2 排除標準 ①潰瘍性結腸炎嚴重型患者。重度:腹瀉6次/d,明顯黏液膿血便,體溫>37.5℃,脈搏>90次/min,血紅蛋白<100g/L,血沉>30min/h。②未能明確排除癌變可能的潰瘍性結腸炎患者。③伴有其他嚴重疾患者,如潰瘍穿孔、腸梗阻等。④心、肝、腎等功能受損嚴重者。⑤患者于治療期間不遵醫囑,不配合治療者。⑥感染性腸炎患者;⑦中途病情加重需應用皮質激素等綜合治療者。⑧不能除外克羅恩病者。⑨有水楊酸類過敏史者。

1.1.3 病例資料 臨床結腸鏡確診UC活動期患者53例,隨機分為兩組。治療組27例,男16例,女11例;年齡23~74歲,平均49.5歲;病程3個月~11年,平均6.4年;其中初發型13例、慢性復發型8例、慢性持續型6例。對照組26例,男16例,女10例;年齡21~71歲,平均44.6歲;病程2個月~16年,平均7.6年;其中初發型14例、慢性復發型17例、慢性持續型5例;所有患者均為活動期的輕、中度病例。兩組患者在年齡、性別、病情分級等各項指標差別無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。患者均有持續或反復發作的腹痛、腹瀉、黏液膿血便。

1.2 治療方法 治療組給予艾迪莎(法國愛的發制藥集團生產)口服,1.0g,3次/d;奧沙拉嗪鈉膠囊(天津力生制藥股份有限公司,批準文號:國藥準字H20000247)口服,1.0g,3次/d;對照組只給予口服奧沙拉嗪鈉膠囊1.0g,3次/d。兩組均以2周為1個療程。同時兩組于治療期間避免進食海鮮、牛奶等誘發加重病情的食物。兩組均在治療3個療程后觀察療效。在治療前和治療6周末進行內鏡檢查和療效評價,以評估UC病變改善情況。治療前后檢查血、尿、便常規,肝腎功能和心電圖,并記錄癥狀變化及藥物不良反應。

1.3 觀察指標

1.3.1 主觀評價 患者治療前后均進行癥狀評分:主要評價大便次數、膿血便、腹部疼痛、腹脹等癥狀程度。加重:便次增加,膿血便加重,腹脹、腹痛加重。無效:臨床癥狀輕微改善或無改善,便次及膿血便無變化。有效:臨床癥狀基本消失或部分消失,便次減少、血便減少。顯效:臨床癥狀完全消失,便次恢復正常、血便消失。

1.3.2 腸鏡下評估潰瘍性結腸炎病變改善情況 分為治愈、顯效、有效、無效。治愈:腸鏡下病變完全消失。顯效:腸鏡下潰瘍基本消失,炎癥明顯好轉。有效:腸鏡下潰瘍尚未完全消失,但范圍、程度有所好轉;無效:腸鏡下糜爛潰瘍面積無變化。加重:較治療前糜爛潰瘍范圍擴大、程度加重。

1.4 統計學方法 采用SPSS13.0軟件包進行統計,計量指標比較用t檢驗,計數指標比較用x2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 主觀評價 兩組治療前后癥狀變化比較:兩組治療前后癥狀變化比較有顯著性差異(P<0.05)。見表1。治療組有效率為88.9%,對照組有效率為73.0%,兩組比較差異有顯著性(P<0.05)。

2.2 內鏡下潰瘍性結腸炎病變改善情況 治療組內鏡下療效明顯好與對照組,見表2。治療組有效率為92.6%,對照組有效率為88.4%,兩組比較差異無顯著性(P>0.05)。治療組治愈率為37.0%,對照組為15.4%,差異有極顯著性(P<0.01)。

2.3 不良反應 兩組均出現腹瀉、惡心、嘔吐、頭痛等不良反應,治療組有2例,不良反應發生率為7.4%,輕度腹瀉、惡心、嘔吐1例,輕度頭痛1例,未予處理,繼續用藥后消失。對照組有7例,不良反應發生率為27.0%,中度腹瀉5例,輕度惡心、頭痛2例,其中有2例腹瀉較重,但可耐受,減量后繼續用藥或療程結束后腹瀉消失。兩者差異有顯著性(P<0.05)。兩組治療前后血、尿常規、心電圖和肝、腎功能均未見明顯異常。

3 討論

UC是一種以黏膜和黏膜下層浸潤為主,好發于大腸的非特異性腸病,至今病因發病機制尚不十分明確,而目前大多數學者認為其病因和發病機制與持續的腸道感染、腸壁黏膜屏障缺損、遺傳和精神因素等方面密切相關,而免疫調節功能紊亂、炎性介質的增多是本病發生的關鍵[3-4]。奧沙拉嗪鈉膠囊由二分子水楊酸經偶氮鍵相接而成,已證實在胃及小腸中不被吸收也不分解,到達結腸部位后其偶氮鍵才在結腸內細菌作用下斷裂,分解為2分子有效的5-氨基水楊酸并作用于結腸炎癥黏膜,抑制前列腺素合成,抑制炎性介質-白三烯的形成及自由基的產生,從而降低腸壁細胞膜的通透性、減輕腸黏膜水腫,發揮抗炎的作用[5-6]。艾迪莎是一種新型美沙拉嗪(又名5-氨基水楊酸,5-ASA)緩釋劑,國外臨床試驗表明其對炎癥性腸病具有良好的療效而副反應較輕。

本實驗結果表明,治療組27例患者中有2例發生不良反應,發生率為7.4%。不良反應表現為輕度惡心、腹瀉和頭痛均未予處理,繼續用藥后自行消失。對照組26例患者中有7例發生不良反應,發生率為27.0%。不良反應表現為中重度腹瀉,輕度惡心、頭痛,但可以耐受,減量后繼續用藥或療程結束后腹瀉消失。本實驗還證明奧沙拉嗪的不良反應主要為腹瀉19.2%(5/26),減量繼續用藥或療程結束后,腹瀉消失。其腹瀉的發生機制主要是促進腸腔水分泌和促進食物在腸腔內運動的作用有關[1]。有研究證實奧沙拉嗪通過灌腸給藥來治療活動性UC時可明顯降低腹瀉不良反應[8]。治療組腹瀉發生率為3.7%(1/27),且為輕度腹瀉。兩組腹瀉發生率比較有顯著性差異(P<0.01),充分說明艾迪莎聯合奧沙拉嗪可明顯減輕患者腹瀉等不良反應。

總之,從本組臨床表現來看,腹痛、腹瀉、黏液膿血便是UC主要表現。以初發型及慢性復發型較多見。本實驗結果表明,艾迪莎聯合奧沙拉嗪治療潰瘍性結腸炎的療效優于單用奧沙拉嗪,不僅能夠有效緩解腹痛、腹瀉、黏液膿血便等癥狀、減輕患者痛苦,而且不良反應的發生率也顯著低于單用奧沙拉嗪,且無嚴重腹瀉等不良反應發生。兩組雖然對UC病變改善情況總有效率無顯著性差異,但艾迪莎聯合奧沙拉嗪組治愈率(37.0%)顯著高于奧沙拉嗪組的治愈率(15.4%),差異有極顯著性意義。綜上所述,艾迪莎聯合奧沙拉嗪是一個治療輕中度潰瘍性結腸炎安全、有效的聯合藥物。

[1] 陳灝珠.實用內科學[M].第12版,北京:人民衛生出版社,2006:1914-1916.

[2] 吳新字,姜愛芳.艾迪莎治療潰瘍性結腸炎126例臨床療效觀察[J].中國實用醫藥,2009,4(5):160.

[3] 王曉,劉凡.艾迪莎與柳氮磺胺吡啶治療潰瘍性結腸炎的近期療效比較[J].中外醫療,2008,27(18):1l5 -l16.

[4] 孔磊,王威,孫景武,等.潰瘍性結腸炎的研究進展[J].臨床薈萃,2009,24(9):823-825.

[5] 方毅,詹憶波,蔣順錄.奧沙拉嗪治療潰瘍性結腸炎的臨床療效觀察[J].浙江臨床醫學,2007,9(3):359-360.

[6] 王能民.國產奧沙拉嗪治療潰瘍性結腸炎的臨床觀察[J].中國現代藥物應用,2009,3(20):110-111.

[7] 宋瑛,吳開春,等.奧沙拉嗪治療潰瘍性結腸炎療效觀察[J].胃腸病學和肝病學雜志,2004,l3(6):642-544.

[8] 韓英,韓者藝,郭學剛,等.奧沙拉嗪與柳氮磺胺吡啶灌腸治療潰瘍性結腸炎的療效對比觀察[J].胃腸病學和肝病學雜志,2006,15(2):152-154.