穿黃工程效益及經濟評價分析

梅傳書,余新啟,金旺盛

(1.水利部海河水利委員會,天津 300170;2.中水北方勘測設計研究有限責任公司,天津 300222)

1 前言

自20世紀80年代以來,黃河以北地區發生持續干旱,缺水范圍不斷擴大,缺水程度不斷加深,缺水危機日趨嚴重,對經濟社會和生態環境都產生了重大影響。盡管各地區都加大了節約用水的力度,但仍然不得不過度開發利用地表水、大量超采地下水、不合理占用農業和生態用水以及未經處理的污水,以維持經濟社會的發展,造成海河流域基本處于“有河皆干、有水皆污”和地下水嚴重超采的嚴重局面,導致河湖干涸、河口淤積、濕地減少、地面沉陷等生態環境問題日趨嚴重。

南水北調東線第一期工程的實施,特別是2007年底東線工程的關鍵控制性項目——穿黃工程的開工建設,將在解決北方部分地區水資源緊缺、緩解城市生活和工業用水緊張、改善河湖生態環境、改良地質狀況和促進農業生產等方面產生顯著的效益。

2 穿黃工程建設必要性

2.1 受水區社會經濟情況

南水北調東線穿黃工程受水區位于海河東部平原,自黃河干流向北至天津,東至渤海海濱,西至海河流域平原中部的獻縣、衡水一帶,面積5.70萬km2,占海河流域平原面積的38%。

本區為環渤海經濟區的重要組成部分,人口密集,經濟發展迅速,大中城市包括天津、滄州、衡水、德州、聊城,有黃驊、泊頭、臨清等6個縣級市,工業均有一定的發展基礎。

區內交通發達,京滬、京九鐵路縱貫南北,濟邯、濟德鐵路橫貫東西。津保、石德、濟德、濟館公路成網狀分布整個區內。天津國際機場開通多條國際、國內航線,是首都機場的備用機場,地位非常重要。東部沿海建有我國集裝箱吞吐量最大的天津港、河北省黃驊港等,連通世界各地。

在天津市渤海灣沿岸、河北省滄州、衡水、文安以及山東黃河三角洲一帶,石油資源豐富,建有大港、華北、勝利等油田,不僅為本區而且為全國的石化工業提供了原料。渤海灣沿岸盛產海鹽,其中長蘆鹽場為我國最大的海鹽產區。

區內冀東南、魯北是我國重要的糧食生產基地,主要作物為小麥、玉米、水稻、豆類等。城市周邊的郊區以種植蔬菜為主。

2.2 工程建設必要性

水資源短缺使黃河以北地區城市生活用水異常緊張,被迫限時限量供水和排隊等水,而且不少地區水體遭受嚴重污染,造成人畜飲水困難,直接威脅著人民群眾的身體健康和用水安全。許多工礦企業供水沒有保障,被迫實行限產、停產,嚴重制約了工業發展并造成巨大的經濟損失。

實施南水北調工程是解決我國北方地區水資源嚴重短缺問題的重大戰略舉措,東線工程從長江下游干流取水,基本沿京杭運河向北送水。其供水區域為黃淮海平原和山東半島,主要供水目標為解決京滬鐵路沿線和山東半島的城市缺水,并為農業和生態環境補水。

南水北調穿黃工程不僅直接為天津、河北和魯北地區城市工業和生活補充水源,對受水地區社會穩定、生產發展、人民生活水平的提高等都有直接和長遠效益;還可以提供部分生態用水、改善水環境及京杭運河的通航條件,具有巨大的環境效益和社會效益。

3 社會效益

南水北調東線工程受水區內,天津是華北最大的工業基地與重要的外貿港口,濱海新區是我國經濟、社會發展的第三極;河北處于承東啟西的華北經濟圈;山東是高速發展的經濟大省;縱貫供水區內的京滬、京九等鐵路沿線有眾多的工業城鎮。南水北調東線工程實施后,由于供水條件的改善,不僅可以促進受水區的工農業生產和經濟發展,而且提供了更好的投資環境,可吸引更多的國內外資金,加大對外開放的力度,為經濟發展創造良好的社會條件。同時,還可以緩解城鄉爭水、地區爭水、工農業爭水的矛盾,有利于社會安定團結。

4 城市工業和生活供水效益

黃河以北和山東半島供水區屬資源性缺水地區,城鎮生活和工業用水普遍不足,每遇干旱年都要定時、定量供水。同時,持續干旱也造成農作物大面積減產,嚴重影響了農業生產。1998年以來的持續干旱,對黃河以北地區的城市生活與工業用水、農業用水、生態環境用水等都產生了嚴重的影響。特別是由于灤河出現連續枯水年,作為天津市主要供水水源的潘家口水庫在動用了死庫容后仍不能滿足天津市用水的要求。天津市用水告急,黨中央、國務院領導高度重視,不得不在1999、2002年以后幾乎每年實施應急引黃。在水利部的統一協調以及引黃沿線山東和河北省的大力支持下,幾次應急引黃暫時解決了天津市用水的燃眉之急,但未從根本上解決水資源短缺問題,同時引黃產生的泥沙淤積和土地沙化等問題已經成為沿線各地沉重的負擔,并對當地的生態環境產生了不利影響。南水北調東線第一期工程實施后,按照 《穿黃河工程可行性研究修訂報告》(2004年修訂),由于本次穿黃規模按100 m3/s進行建設,達到二期供水規模,二期工程多年平均凈增供水量為16.25億 m3,其中山東4.25億 m3、河北7.0億m3、天津5.0億m3。充足的長江水源可有效緩解受水地區缺水的狀況,提高受水區的供水保證率,解決缺水給北方地區工業生產和人民群眾生活帶來的不利影響,對于保障當地經濟的可持續發展、人民生活水平的整體提高和社會穩定等方面都有顯著的作用。

5 生態和環境效益

南水北調東線第一期工程會對生態環境產生明顯的正效益,主要表現在以下幾個方面:

首先,工程實施后,可以增加供水區城市生活、工業用水,改善衛生條件,有利于城市環境治理和綠化美化,促進城市化建設,增加農林牧業灌溉用水,改善農牧業生產條件,調整種植結構,提高土地利用率。同時,還可以改污水灌溉為清潔水灌溉,減輕耕地污染及對農副產品的危害。

其次,提高北方供水能力后,可以減少對地下水的超采,并可結合灌溉和季節性人工回灌補充地下水,改善水文地質條件,緩解地下水位的大幅度下降和漏斗面積的進一步擴大,控制地面沉降造成對建筑物的危害。調水后,通過合理調度,可向干涸的洼、淀、河、渠、濕地補水,增強水體的稀釋自凈能力,改善水質,恢復生機,促進水產和水生生物資源的發展,使區域生態環境向良性方向發展。

另外,湖泊水位抬升,蓄水面積擴大,可緩解湖區生態環境破碎化、島嶼化進程,減緩自然生態遭人為干擾的程度。調水調蓄水庫的建設,會使水域面積大幅度增加,減少耕地、居民點、建筑用地以及鹽堿地、低洼地等未利用地的土地利用類型,提高區域生態系統服務價值;同時,還會使局部區域內水域面積增大,提高區域蒸散量,改善局部氣候條件,改善生態環境。

6 經濟評價分析

穿黃工程直接為受水地區城市工業和生活補充水源,對受水地區社會穩定、生產發展、人民生活水平提高等都有直接、長遠的經濟效益和社會效益。由于穿黃工程只是南水北調東線工程中的一部分,因此只作國民經濟評價,不進行財務評價。

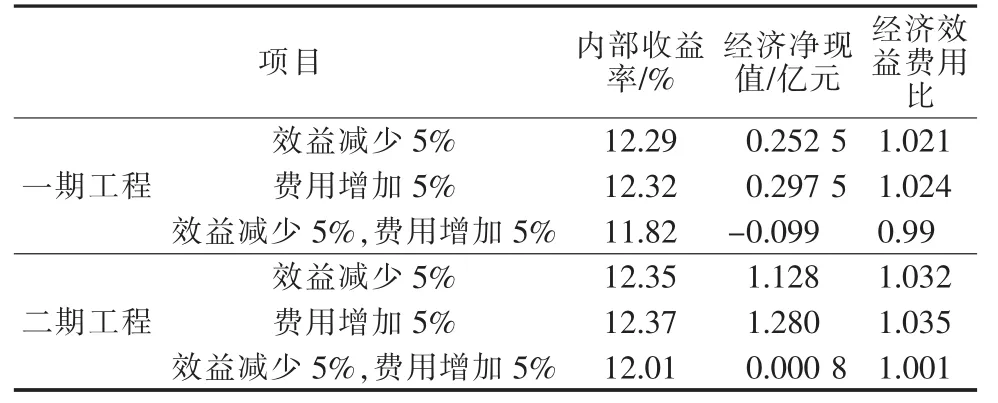

6.1 國民經濟評價

采用2003年下半年價格水平,國民經濟評價經濟計算期為43年,其中建設期3年、運行期40年,對工程投資、年運行費、流動資金及工程效益等資金歷年流入量、流出量編制國民經濟效益費用現金流量表,按社會折現率12%計算該工程主要經濟評價指標,見表1。

本項目經濟內部收益率一期為13.03%、二期為12.91%(均大于社會折現率12%),經濟凈現值大于零,經濟效益費用比大于1.0,說明該工程在經濟上是合理可行的。

6.2 敏感性分析

為考察項目經濟效果的穩定程度、進一步論證項目國民經濟評價的可行性,在考慮幾種因素變化情況的基礎上,對項目進行了敏感性分析。

表1 經濟評價指標

由于工程投資、運行費和工程效益易受外界影響,故對上述3個因素進行一定幅度的變動,對效益減少5%、費用增加5%和效益減少5%且費用增加5%三種情況分別進行了敏感性分析,計算結果見表2。

表2 敏感性分析

由敏感性分析指標可見,在投資、運行費增加5%及效益減少5%兩種情況下,一期工程經濟內部收益率均高于社會折現率12%,經濟凈現值均大于零,效益費用比大于1.0;在投資、運行費增加5%同時效益減少5%情況下,工程經濟內部收益率低于社會凈現值12%,經濟凈現值小于零,效益費用比小于1.0,說明一期工程抗風險能力較小。由于穿黃工程已達到二期工程規模,投資、運行費在一定范圍內變動時,二期工程經濟內部收益率高于社會折現率12%,經濟凈現值大于零,效益費用比大于1.0,說明工程達到二期工程規模時具有一定的抗風險能力。

6.3 經濟效益分析

按照《穿黃河工程可行性研究修訂報告》(2004年修訂),由于本次穿黃規模按100 m3/s進行建設,達到二期供水規模,二期工程多年平均凈增供水量為 16.25 億 m3,其中山東 4.25 億 m3、河北 7.0 億 m3、天津 5.0 億 m3。

穿黃工程凈增供水量,主要解決城鎮工業、生活用水。工業供水效益計算采用“攤系數法”即根據水在工業生產中的地位,以工業凈產值乘以供水分攤系數計算供水效益。由于城鎮生活供水所產生的社會經濟效益巨大但難以準確定量,故統一按工業供水效益計算。

經計算,城市工業和生活供水效益一期為12.3億元,二期為57.9億元。該效益的發揮,還依賴于穿黃工程以南輸水工程的正常運行。其中,一期工程完成后,抽江規模為500 m3/s,其中過黃河50 m3/s,按一期工程南部工程投資的1/10與穿黃及黃河以北工程投資比例確定穿黃工程及黃河以北工程的效益按70%進行分攤,為8.61億元;城鎮供水配套工程參照《南水北調東線工程規劃》(2001年修訂)二期工程配套工程投資與主體工程投資比例確定主體工程效益分攤系數為30%,則穿黃工程和黃河以北輸水工程一期供水效益為2.58億元。

二期工程完成后,抽江規模為600 m3/s,其中過黃河100 m3/s,按二期工程南部工程投資的1/6與穿黃及黃河以北工程投資比例確定穿黃工程及黃河以北工程的效益按70%進行分攤,為40.53億元;參照《南水北調東線工程規劃》(2001年修訂)二期工程配套工程投資與主體工程投資比例確定主體工程效益分攤系數為30%,則穿黃工程和黃河以北輸水工程供水效益為12.16億元。

7 其他效益

南水北調東線工程建成后,可改善部分地區飲用水氟中毒的現狀及地區水資源污染狀況,并通過緩解旱情、阻止沙化進程和適當補充農業用水對保障農作物的生長和糧食豐收創造有利條件。另外,調水對緩解地下水資源量急劇下降、防止地面繼續沉降和降低地質災害的發生頻率等有顯著的正效益。

8 結語

南水北調東線工程為天津、河北和魯北地區城市工業和生活補充水源,對受水地區社會穩定、生產發展、人民生活水平的提高和改善環境質量等都有直接和長遠的效益。同時,還可以提供部分生態用水,改善水環境及京杭運河的通航條件,環境效益和社會效益巨大。

[1]唐傳利.實施南水北調工程 緩解我國北方地區水資源嚴重短缺局面[J].中國水利,2009,(8):95-96.

[2]竇明,左其亭,胡彩虹.南水北調工程的生態環境影響評價研究[J].鄭州大學學報(工學版),2005,26(2):63-66.

[3]張欣,彭新德,董樹果.經濟評價對南水北調天津干線工程的決策作用[J].海河水利,2006,(2):67-68.