水滴撞擊特性的重力影響分析

閔現(xiàn)花,董 葳,朱劍鋆

(上海交通大學 機械與動力工程學院,上海200240)

1 引言

飛機在含有過冷水微滴的云層中飛行時,機身部件如風擋玻璃、機翼和垂尾等,可能會出現(xiàn)結(jié)冰現(xiàn)象。機翼前緣結(jié)冰后,會引起最大升力系數(shù)降低,失速攻角提前,并使飛機的阻力增加,升阻比下降[1];尾翼結(jié)冰除影響飛機的空氣動力性能外,還影響航向的保持,特別是水平尾翼積冰著陸時,會產(chǎn)生下俯力矩,導致機頭下俯[2]。而發(fā)動機進氣系統(tǒng)導向葉片結(jié)冰,可能會導致冰脫落時進入發(fā)動機內(nèi)部,損壞發(fā)動機,造成事故。另外,航空發(fā)動機導向葉片由于幾何尺寸和流通面積都比較小,即使少量的結(jié)冰都足以引起發(fā)動機性能急劇下降。

為了保證飛行安全,必須對飛機進行一系列的防冰實驗和相關數(shù)值模擬研究。美國聯(lián)邦航空條例FAR25部附錄C中規(guī)定,影響飛行安全的水滴平均有效直徑在10~40 μm之間,這一數(shù)據(jù)在過去幾十年里一直應用于防冰實驗和數(shù)值模擬[3]。而在實際飛行氣象條件中,飛機會遇到直徑遠大于40 μm的過冷水滴。1994年ATR-27飛機的飛行事故,使人們認識到低空的過冷大水滴(SLD)會導致更為嚴重的結(jié)冰[4]。由于其直徑較大,運動過程中受重力的影響非常明顯,相對于FAR25中規(guī)定的平均有效直徑為10~40 μm的水滴,其運動軌跡、水收集區(qū)域和水收集量都發(fā)生了很大的變化。目前,國外對SLD已經(jīng)開展了很多研究[3,4],而國內(nèi)的研究則相對較少。本文以NACA0012翼型為研究對象,分析了重力對水滴撞擊特性的影響,獲得了SLD的撞擊特性。

2 水滴運動方程的確定

目前,對于水滴運動軌跡與撞擊特性的計算主要有歐拉法和拉格朗日法兩種方法。歐拉法是將過冷水滴和空氣看作均相的兩相流,在歐拉坐標系下建立水滴運動方程,水滴撞擊特性和流場一起耦合計算,同時獲得水滴撞擊特性和流場計算結(jié)果;拉格朗日法是在獲得部件周圍流場分布的前提下,根據(jù)牛頓第二定律建立單個水滴的運動方程,求解該運動方程即可得到水滴的運動軌跡。由于空氣中過冷水滴含量較少,并且其體積很小,因此可以忽略水滴對流場分布的影響,將水滴運動方程求解和流場計算分開進行,從而使得求解過程大大簡化,因此拉格朗日法被廣泛應用于結(jié)冰研究[5]。

本文采用拉格朗日法建立過冷水滴的運動方程,并作如下假設:①過冷水滴在流場中均勻分布,且以球形存在,不分解,不變形;②水滴在運動過程中其溫度、粘性、密度等介質(zhì)參數(shù)保持不變;③由于水滴密度遠大于空氣密度,由壓力梯度而引起的力和表觀質(zhì)量力都很小,可忽略不計,同時還可忽略氣動升力,因此只考慮作用在水滴上的粘性阻力和重力。

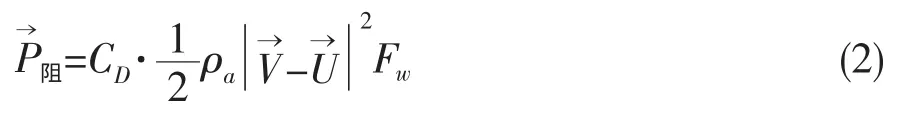

由牛頓第二定律,水滴運動方程可寫成[6,7]:

式中:mw為水滴質(zhì)量,且為水滴半徑為重力加速度;為水滴在空氣中所受的粘性阻力。可由下式確定:

式中:CD為阻力系數(shù);ρa為空氣密度;V、U 分別為空氣和水滴的運動速度;Fw為水滴迎風面積,且

將式(2)帶入式(1)整理后得:

由于水滴沿水平方向運動,因此重力對水滴x方向的運動沒有影響。將式(3)右端第一項分子分母同乘2rw/μa,經(jīng)整理可得如下方程:

式中:μa為空氣的動力粘度;下標x和y分別表示氣流及水滴在x、y方向的分速度;Rew,a為水滴與空氣的相對雷諾數(shù),可由下式確定。

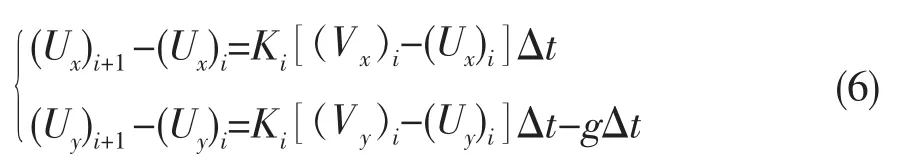

將水滴運動微分方程(4)轉(zhuǎn)化成差分格式:

式中:下標i表示第i時刻,參數(shù)Ki可由下式確定。

式(7)中的組合參數(shù)可由下式計算[6]:

由式(6)得到水滴的軌跡方程為:

根據(jù)以上公式,通過Fortran編程,可求得水滴的運動軌跡、局部水收集系數(shù)和總收集系數(shù)等參數(shù)。

3 結(jié)果分析

本文中的算例共有6個,水滴直徑分別為20 μm、40 μm、50 μm、70 μm、80 μm 和 800 μm。采用標準的NACA0012翼型進行計算,翼型厚度為0.12 m,弦長為1.00 m,攻角為0°,來流速度為 44.7 m/s,來流壓力為94 500 Pa,來流溫度為265.4 K。采用CFD軟件FLUENT計算防冰表面的流場分布。圖1為流場計算時采用的三角形網(wǎng)格。

以下各圖中,C指翼型的弦長,S指落到翼型壁面的水滴點距離最前緣點的弧長,d指水滴直徑,β指局部水收集系數(shù),Em指總水收集系數(shù)。

3.1 重力對水滴軌跡的影響

圖2給出了起始位置相同、水滴直徑不同的軌跡圖,并將考慮與不考慮重力的軌跡進行了對比。為了便于觀察水滴落到壁面的終點位置,圖中將翼型前緣壁面在y方向進行了放大。從圖中可以看出,直徑為20 μm時,考慮與不考慮重力時水滴軌跡基本重合;而當直徑為50 μm時,水滴軌跡受重力的影響非常明顯,終點位置偏差為2.3%(本文將偏差定義為兩比較對象在y方向差值的絕對值與翼型厚度的比值);當直徑為80 μm時,終點位置偏差達4.9%;而直徑為800 μm時,偏差已達8.2%。由此可見,隨著水滴直徑的增加,重力對水滴軌跡的影響越來越明顯。

圖1 翼型網(wǎng)格Fig.1 Grid distribution of the airlfoil

圖2 水滴軌跡Fig.2 Droplet trajectory

3.2 重力對極限軌跡起始位置的影響

與機翼上、下表面相切的兩條軌跡被稱為極限軌跡,兩條相切軌跡所包圍的機翼表面即為水收集區(qū)域。圖3給出了不同直徑水滴在考慮與不考慮重力時的極限軌跡。由圖中看出,當水滴直徑為20 μm時,考慮與不考慮重力時上下兩條極限軌跡的起始位置基本重合;而當直徑為40 μm時,偏差開始比較明顯;當水滴直徑為50 μm和70 μm時,起始位置的偏差分別達到了3.3%和4.8%;當水滴直徑為80 μm和800 μm時,由于受重力的影響,水滴極限軌跡的初始位置相對于不考慮重力的情況,分別向上偏移了5.0%和16.7%的距離。由此可知,隨著水滴直徑的增大,重力對兩條極限軌跡起始位置的影響越來越明顯,極限軌跡向上的偏移量越來越大。

圖3 水滴極限軌跡Fig.3 Droplet limiting trajectory

3.3 重力對水收集區(qū)域和局部水收集系數(shù)的影響

由圖3中還可以看出,在相同直徑條件下,考慮重力時水滴極限軌跡的終點位置與不考慮重力時的相同。因此重力對水滴收集區(qū)域的影響可以忽略。

圖4給出了水滴直徑為80 μm和800 μm時考慮與不考慮重力時的局部水收集系數(shù)。當水滴直徑為80 μm時,考慮與不考慮重力時的局部水收集系數(shù)基本相同;當水滴直徑為800 μm時,考慮重力時的局部水收集系數(shù)曲線向左略有偏移,表明水滴極限軌跡的終點位置往下略有偏移。因此可以認為,當水滴直徑在800 μm以下時,重力對局部水收集系數(shù)的影響很小,可忽略;但當水滴直徑大于800 μm或者水滴的起始位置距離機翼表面比較遠時,重力對局部水收集系數(shù)的影響會變大,此時不能忽略。

圖4 局部水收集系數(shù)(d=80 μm,d=800 μm)Fig.4 Local collection efficiency(d=80 μm,d=800 μm)

4 實際應用

圖5 給出了直徑分別為 20 μm、40 μm、50 μm、70 μm、80 μm 和 800 μm 水滴的局部水收集系數(shù)。同時,計算得到以上各直徑水滴的總水收集系數(shù)分別為:0.13、0.31、0.39、0.50、0.55 和 0.96。

由圖5可以看出,隨著水滴直徑的增加,局部水收集系數(shù)不斷增大。相對于直徑為20 μm和40 μm的水滴,直徑為50 μm的水滴不僅收集區(qū)域增大,而且在不同的收集位置其局部水收集系數(shù)都有較大的提高,由計算可知,其總水收集系數(shù)較直徑為40 μm時增大了 25.8%,較直徑為20 μm時增大了200%;當水滴直徑為800 μm時,局部水收集系數(shù)接近于1.00,總收集系數(shù)達0.96,即機翼的迎風面幾乎全部為結(jié)冰區(qū)。因此當水滴為SLD時,其水收集系數(shù)以及水收集區(qū)域都較FAR25中規(guī)定的10~40 μm的水滴有很大幅度的增加。

圖5 不同直徑水滴的局部水收集系數(shù)Fig.5 Local collection efficiency with different droplet diameters

由3.1和3.2的討論可知,當水滴直徑超過50 μm時,水滴軌跡和極限軌跡起始位置受重力的影響很大,此時不能忽略重力的作用。當水滴直徑為800 μm時,由于受重力的影響,水滴極限軌跡的初始位置相對于不考慮重力的情況向上偏移了16.7%的距離(見圖3)。因此,在冰風洞(如圖6所示)試驗中,當實驗水滴為SLD時,靠近下方位置的水霧化噴嘴噴出的大水滴由于受到重力的影響,未到達實驗部件就落到地面,而最上方噴嘴噴出的水滴則沒有落到試驗件上方的極限位置處。因此,可以適當減少下方噴嘴的數(shù)量,而相應增加上方噴嘴的數(shù)量。

圖6 冰風洞示意圖Fig.6 Diagram of icing wind tunnel

5 結(jié)論

(1)水滴軌跡受重力的影響隨直徑的增大而增大。直徑小于50 μm的水滴,其軌跡受重力的影響很小,可以忽略;當水滴直徑超過50 μm時,重力的影響不能忽略。

(2)當水滴直徑小于800 μm時,重力對局部水收集系數(shù)以及收集區(qū)域的影響很小,可以忽略。

(3)SLD極限軌跡的初始位置由于受重力的影響而出現(xiàn)不同程度的往上偏移,這為冰風洞設計中噴嘴安裝位置的確定提供了指導;另外,SLD的撞擊特性可為防冰系統(tǒng)的設計提供一定的參考。

[1]焦云濤.飛機積冰的危害與對策[J].民航經(jīng)濟與技術,1994,(7):36—37.

[2]Addy Jr H E,Broeren A P,Zoeckler J G,et al.A Wind Tunnel Study of Icing Effects on a Business Jet Airfoil[R].AIAA 2003-727,2003.

[3]Tan S C,Papadakis M.General Effects of Large Droplet Dynamics on Ice Accretion Modeling[R].AIAA 2003-392,2003.

[4]Miller D,Ratvasky T,Bernstein B,et al.NASA/FAA/NCAR Supercooled Large Droplet Icing Flight Research:Summary of Winter 96-97 Flight Operations[R].AIAA 1998-577,1998.

[5]王梓旭.關于飛機結(jié)冰的水滴撞擊特性計算與結(jié)冰相似準則[D].四川 綿陽:中國空氣動力研究與發(fā)展中心,2008.

[6]裘燮綱,韓鳳華.飛機防冰系統(tǒng)[M].第一版.北京:航空專業(yè)教材編審組,1985.

[7]王 波.渦軸發(fā)動機零級導葉熱氣防冰系統(tǒng)性的計算與實驗研究[D].上海:上海交通大學,2007.