缺血性腦卒中患者入院時白細胞水平與卒中類型及其神經功能缺損關系的研究

王大力,甄志剛,彭延波

目前大量研究認為,炎癥機制是腦卒中后繼發性腦損傷的重要機制之一。卒中后炎癥反應的確切機制目前尚未完全闡明。炎性細胞尤其是白細胞,通過幾種不同途徑促進繼發性腦損傷[1]。本研究按 TOAST分型標準對腦卒中進行分型,回顧性探討白細胞計數在不同類型缺血性腦卒中發病中的作用及臨床意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2004—2008年我院神經內科收治并確診急性缺血性腦卒中患者 910例,均于卒中發作后 72 h內入院,其中男 521例,女 389例,平均年齡 (63.6±11.5)歲,將其按TOAST分型標準分為大動脈粥樣硬化性腦卒中 (large artery arteriosclerosis,LAA)425例、小動脈閉塞性腦卒中 (small artery occlusion,SAO)370例、心源性栓塞性腦卒中 (cardiac embolism,CE)88例、其他病因明確性腦卒中 (other certain,OC)及原因不明性腦卒中 (undetermined etiology,UE)27例。患者均符合 1995年全國第四屆腦血管病學術會議制定的腦梗死診斷標準[2],且經顱腦 CT或 MRI證實。排除標準:(1)出血性腦卒中及瘤卒中;(2)短暫性腦缺血發作;(3)血液病、腫瘤及嚴重肝、腎功能不全者;(4)入院前有感染史者;(5)入院前應用糖皮質激素等影響白細胞數的藥物者;(6)入院時未測定白細胞數及未能完成神經功能缺損評定者,不除外住院后合并感染致白細胞異常的病例。患者均采用美國國立衛生院卒中量表 (NIHSS)進行入院神經功能缺損評定。

1.2 白細胞計數 患者均于入院后 24 h內采集空腹肘靜脈血。白細胞數測定由我院檢驗科采用日本 SYSMEXNE1500全自動血細胞分析儀完成。依最新版 《診斷學》教材規定,成人外周血白細胞數正常參考值為 (4.0~10.0)×109/L,白細胞計數大于 10.0×109/L即為白細胞數升高。參考國內外文獻,未見卒中后白細胞減少報道,故未設立白細胞數降低組。

1.3 統計學方法 采用 Epidata 3.1建立數據庫,設置數據的合理區間,減少數據錄入誤差,保證數據的真實性;數據錄入由兩名經過培訓的人員進行雙錄入,經抽查核對無誤后轉入SPSS16.0統計包;連續性變量采用 Kolmogorov-mirnov test進行正態性檢驗,符合正態分布的計量資料采用 (x±s)表示,否則采用中位數或四分位數表示;計數資料采用 χ2檢驗;多組均數組間比較采用方差分析或秩和檢驗,相關性檢驗采用Spearman相關分析。

2 結果

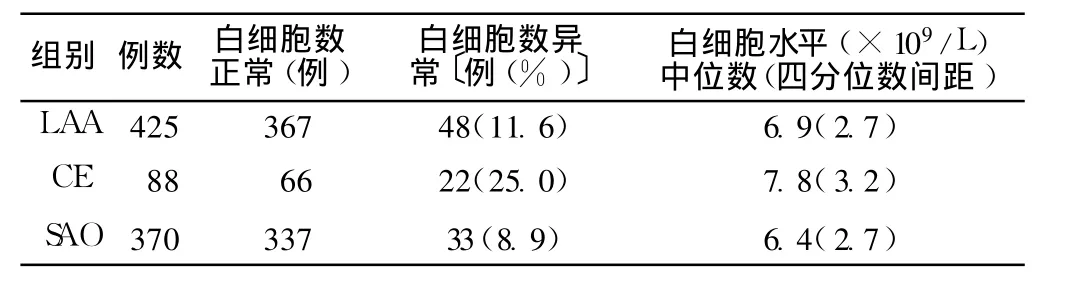

2.1 不同類型缺血性腦卒中患者入院時血白細胞數 不同類型缺血性腦卒中患者入院時白細胞水平間差異有統計學意義(P<0.05);CE組白細胞數異常率及中位白細胞水平最高,其次為 LAA組,SAO組最低 (見表 1)。

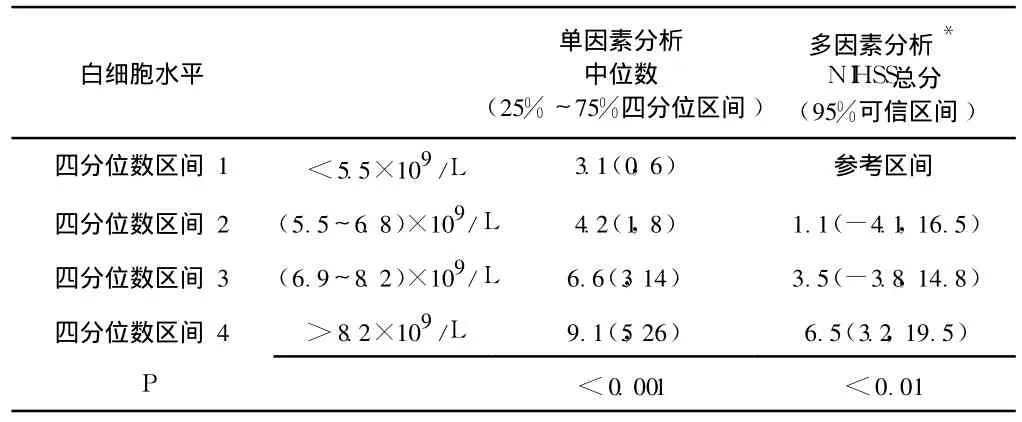

2.2 白細胞水平與 NIHSS評分 單因素分析顯示白細胞水平與 NIHSS評分呈正相關;經多因素分析,在調整了年齡、性別、血糖及卒中類型等多種混雜因素后,隨著白細胞水平升高,入院 NIHSS評分亦增高,反映神經功能缺損程度加重(見表 2)。

表 1 不同類型缺血性腦卒中患者入院時的白細胞水平比較Table 1 Comparison of leukocyte level on admission from different types of ischemic stroke

表 2 入院白細胞水平與 NIHSS評分比較Table 2 Comparison of leukocytelevel on admission and NIHSStotal scores

3 討論

卒中動物模型及臨床試驗表明,卒中后腦缺血局部產生炎癥反應,炎癥反應以快速產生致炎因子為特征。一系列因素引起白細胞募集反應,如補體激活、細胞黏附分子表達、趨化因子如血小板激活因子的釋放等,致白細胞黏附于血管壁,或浸潤缺血腦組織,兩者均可導致腦組織損傷。腦卒中后中樞神經系統炎癥反應發生的順序及時間在動物模型及臨床已早有研究,國外研究報道:腦卒中后數小時,小膠質細胞被激活,白細胞尤其中性粒細胞最早浸潤、聚集于缺血腦組織。中性粒細胞反應一般在卒中后 24~48 h達到高峰[3],單核細胞及巨噬細胞在 24 h后開始進入,數天后達到高峰。

白細胞可能通過幾種不同的途徑促進腦缺血后炎性損傷。首先,白細胞黏附于內皮細胞,影響紅細胞正常通過微血管;其次,激活的白細胞產生有毒代謝產物、蛋白酶、膠原酶及明膠酶等,導致腦組織損傷;第三,白細胞激活磷脂酶,產生生物活性物質如白三烯、花生酸類、前列腺素、血小板激活因子等,導致微血管收縮及血小板聚集;最后,激活的白細胞產生致炎因子導致神經損傷[4]。

對于白細胞計數與腦卒中亞型及神經功能缺損的相關性可能有以下幾方面機制:首先,動脈粥樣硬化越來越多地被認為是一種慢性炎癥,白細胞數升高使腦卒中發作提前出現,這方面國外已有報道[5];白細胞數反映動脈粥樣硬化的強度,現已公認白細胞增多與動脈粥樣硬化程度相關,白細胞增多是心血管事件及卒中的危險因素;其次,白細胞增多與卒中亞型相關,不同卒中類型因病理生理機制不同炎癥反應有強弱之分,最終導致神經功能缺損程度不同;此外,有報道白細胞增多與動脈粥樣硬化斑塊不穩定性增加有關,導致急性血栓形成事件。本研究資料顯示 SAO患者白細胞水平最低,位于白細胞四分位數的最低值,反應其炎性反應最輕,神經功能缺損亦最小,其具體發病機制目前國際上尚無定論;而位于其上較高的四分位數區間者趨向于 CE或 LAA,這些發現與基于大樣本健康人群的研究基本一致:白細胞數位于四分位數區間最高區間者其腦卒中危險性較位于第一四分位數區間者增加,而且這種危險在 CE及 LAA更明顯[6]。

總之,炎癥反應可能在缺血性腦卒中繼發性腦損傷中起重要作用,炎癥細胞尤其白細胞可能在缺血性腦損傷中發揮重要作用,且在不同類型腦卒中中的作用強度有所不同,其水平可能與腦卒中神經功能缺損程度相關,但仍需進行更深一步的研究。

1 Elkind MS.Inflammation,atherosclerosis,and stroke[J].The Neurologist,2006,12(3):140-148.

2 中華神經科學會中華神經外科學會 .各類腦血管疾病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,29(6):379-380.

3 Akopov SE,Simonian NA,Grigorian GS.Dynamics of polymorphonuclear leukocyte accumulation in acute cerebral infarction and their correlation with brain tissue damage[J].Stroke,1996,27:1739-1743.

4 Grau AJ,Boddy AW,Dukovic DA,et al.Leukocyte count as an independent predictor of recurrent ischemic events[J].Stroke,2004,35:1147-1152.

5 Elkind MS,Sciacca RR,Boden-Albala B,et al.Relative elevation in baseline leukocyte count predicts first cerebral infarction[J].Neurology,2005,64:2121-2125.

6 Lee CD,Folsom AR,NietoFG,et al.White blood cell count and incidence of coronary heart disease and ischemic stroke and mortality from cardiovascular disease in african-american and white men and women.atherosclerosisrisk in communitiesstudy[J].American Journal of Epidemiology,2000,154:758-764.