云南省楚雄州農村居民慢性病患病現狀及影響因素分析

姜黎黎,黃巧云,李偉明,戚艷波,何 左,張鳳蘭,李曉梅

(昆明醫學院公共衛生學院,云南 昆明 650031)

2009年4月6日中共中央國務院下發“關于深化醫藥衛生體制改革的意見”,提出當前我國城鄉醫療衛生事業發展不平衡,公共衛生和農村醫療衛生工作比較薄弱。隨著經濟的繁榮,城市化、老齡化和全球性的生活方式變化三者結合,使慢性非傳染性疾病成為我國城鄉居民主要的疾病和死亡原因,慢性病的防控也成為當前公共衛生面臨的主要挑戰。為了解楚雄州農村居民公共衛生服務的需要,于2009年7月在楚雄州開展了農村居民公共衛生服務的調查,探討楚雄州農村居民健康狀況與公共衛生服務需要現狀及其影響因素,為有效配置楚雄州公共衛生資源完善公共衛生系統功能提供依據。

1 對象與方法

1.1 調查對象

采用分層隨機整群抽樣,將楚雄州的縣(市、區)按經濟發展等各分為好、中、差3層,每層隨機抽取一個縣(市、區),每個縣(市、區)抽取一個經濟發展較好(縣城所在地除外)和一個經濟較差的鄉鎮作為樣本鄉鎮,每個鄉鎮隨機抽取1~2個行政村,每個行政村調查約600戶居民。共調查了楚雄市(好)、大姚縣(中)和永仁縣(差)3個縣(市、區)的12個鄉鎮的3659戶15309名農村居民。

1.2 調查方法與內容

由統一培訓的調查員入戶進行一對一問卷調查,問卷經調查人員檢查后當場回收。調查內容包括居民家庭基本情況、家庭成員健康狀況、近半年慢性病患病情況等。

1.3 數據整理與分析

在對收集的調查問卷進行手工核查的基礎上,使用SPSS建立數據庫,錄入數據。使用的統計方法包括χ2檢驗,非條件Logistic回歸分析等。

2 結果

2.1 一般情況

此次共調查了3659戶15309名居民,平均年齡為35.33歲,男性居民7793名(50.9%)。學歷以小學(36.2%)及初中(36.0%)學歷為主;文盲2813人,占18.4%;高中及以上學歷僅占9.3%。調查地區居住有漢族及彝族、藏族、傣族、苗族、納西族、哈尼族等多個少數民族,以漢族為主,共10804人(70.6%);其次是彝族共4115人(26.9%)。未婚5167 人(33.8%),在婚9165 人(59.9%),離異及喪偶6.4%。醫療保險形式主要是新型農村合作醫療,共14971人(97.8%)。

3659戶家庭飲用水以自來水為主(76.9%),其次是井水,共791戶(21.6%)。家庭廁所以旱廁為主(73.5%),其次是沼氣廁所(24.0%)。2008年人均年收入為2000±2000元(M±Q)。2008年人均年消費性支出1875±1800 元(M±Q)。

2.2 慢性病患病現狀及其影響因素

2.2.1 慢性病患病率及構成比

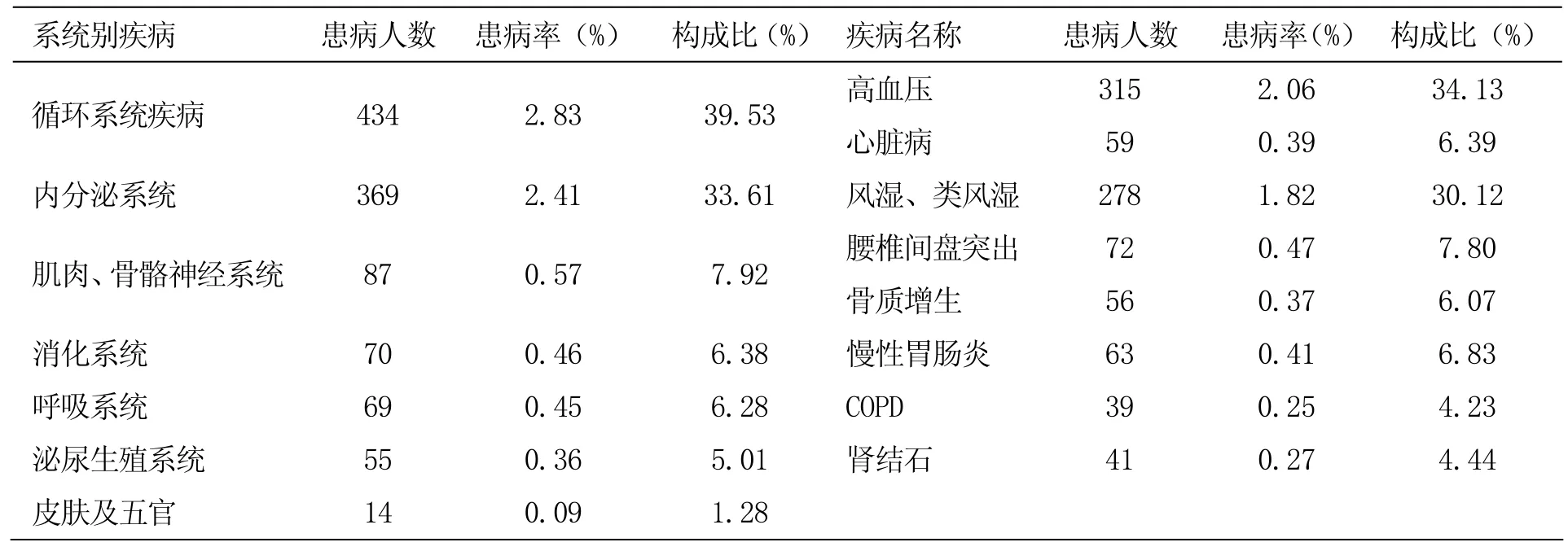

15309名被調查對象中在過去半年內共有1098人患有醫生診斷的各種慢性疾病,慢性病患病率為7.2%。以循環系統和內分泌系統慢性病為主,患病率分別為2.83%、2.41%,分別占39.53%、33.61%。從各系統慢性病患病率及構成比可以看出,楚雄州農村居民慢性病以高血壓和風濕、類風濕為主,患病率分別為2.06%、1.82%(見表1)。

表1 楚雄州農村居民各系統慢性病患病率及構成情況

2.2.2 慢性病在不同經濟地區、年齡、文化程度、性別、民族、婚姻狀況中的分布

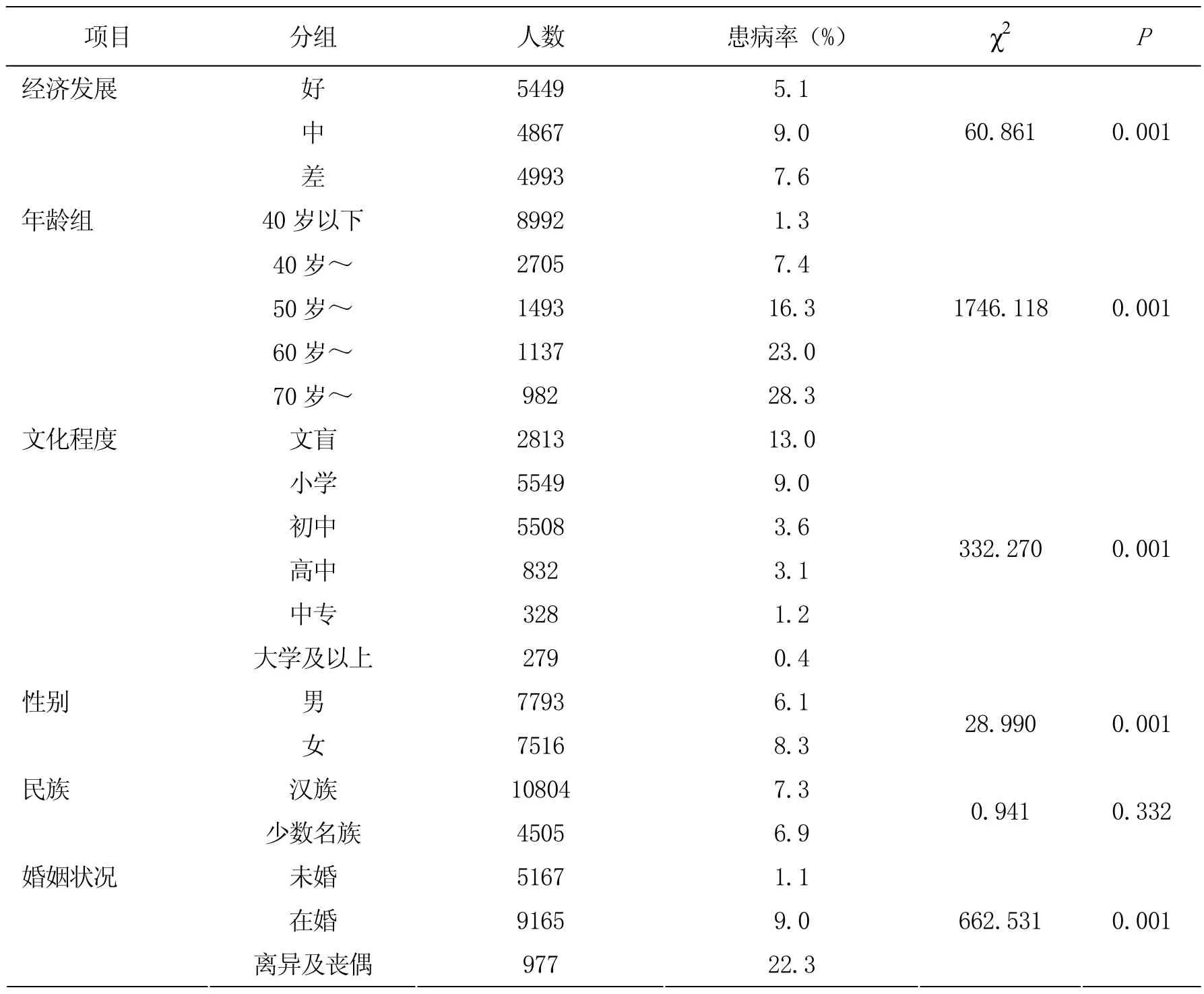

χ2檢驗結果表明不同經濟發展地區、年齡、文化程度、性別、婚姻狀況的慢性病患病率存在統計學差異(P<0.001),漢族與少數民族的慢性病患病率無統計學差異(P >0.05)。40歲以下居民慢性病患病率僅為1.3%,60歲~、70歲~年齡組患病率分別為 23.0%、28.3%;文盲文化程度的慢性病患病高達 13.0%;女性慢性病患病率為 8.3%高于男性的6.1%。未婚者慢性病患病率僅為 1.1%,而離異及喪偶農村居民的慢性病患病率高達22.3%(見表2)。

表2 楚雄州不同經濟地區、年齡、文化程度、性別、名族及婚姻狀況農村居民慢性病患病率

2.2.3 慢性病患病影響因素分析

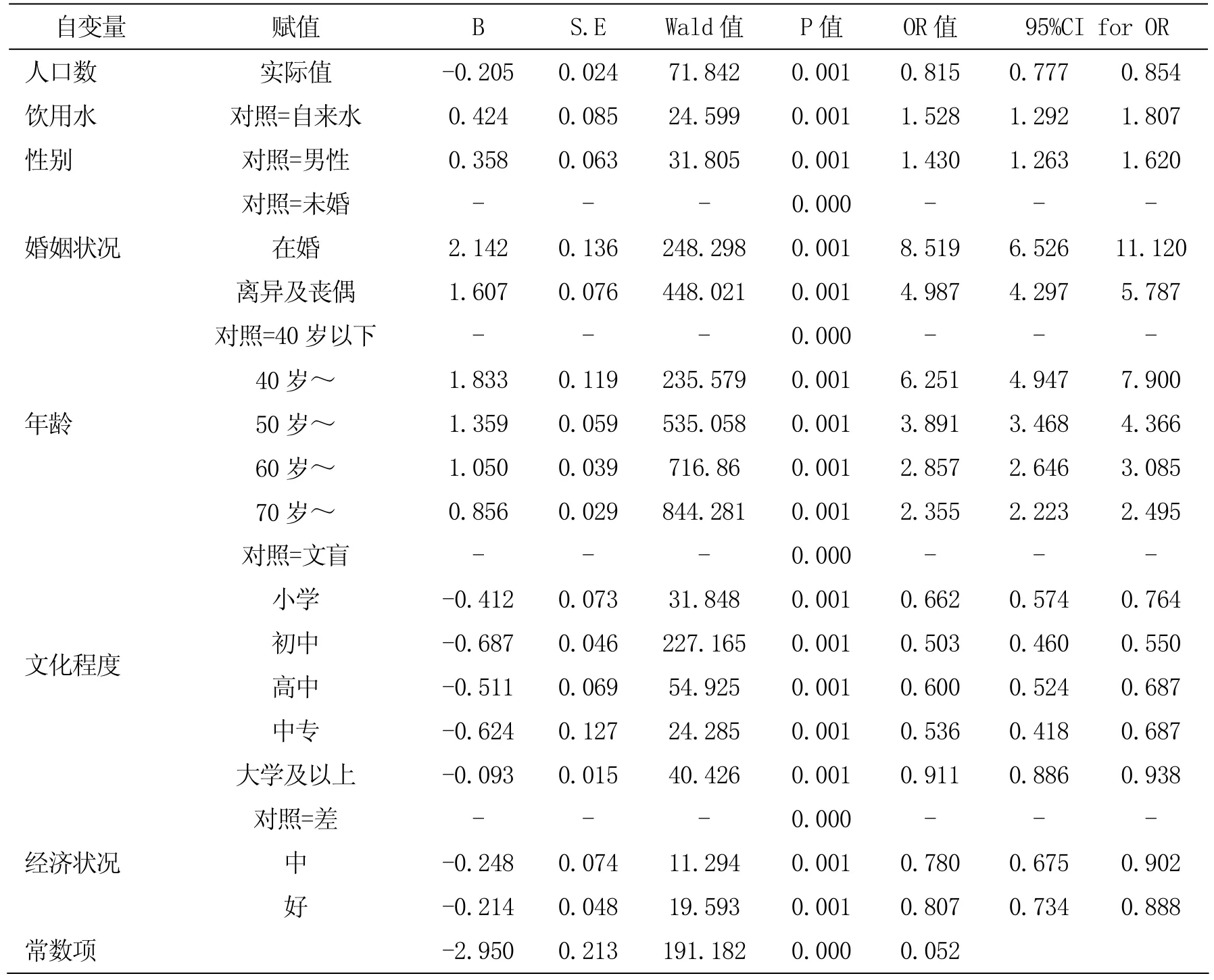

以是否患有慢性病為因變量(0=否,1=是),擬選定的變量作為自變量,采用Logistic回歸,Backward:Wald法篩選農村居民慢性病患病影響因素。最終進入模型的為家庭人口數、家庭飲用水、性別、經濟水平、文化程度、婚姻狀況7個變量(見表3)。

表3 楚雄州農村居民慢性病影響因素Logistic回歸分析結果

3 討論

本次調查結果顯示楚雄州農村居民過去半年慢性病患病率為7.2%,低于120.5‰[1]的全國農村慢性病患病率平均水平及其它類似研究的平均水平(河南省101.88‰[2],北京市 22.4%[3],遼寧省 28.65%[4],威海市12.40%[5],云南省 8.1%[6]),可能是居民自我健康意識差,身體出現不適后未到醫院就診,即便患病也不知道。高血壓、風濕類風濕、腰椎間盤突出等是楚雄州農村居民的主要慢性病與第三次國家衛生服務調查結果及國內其它省市相關研究結果相同[1,7~8];楚雄州農村居民慢性病主要是循環系統疾病,其中又以高血壓的發病率最高。建議積極開展高血壓等農村常見慢性病的健康教育和健康促進工作,促進農民形成科學合理的生活生產健康行為,以預防慢性非傳染性疾病的發生。

家庭人口數、飲用水、居民性別、婚姻狀況、年齡、文化程度、經濟狀況是楚雄州農村居民慢性病患病率的影響因素。與其他類似研究結果一致[7,9]。

家庭人口數是慢性病患病的保護因素,既家庭人口數越多其患慢性病患的風險越小。因此,農村獨居人群特別是孤寡老人是慢性病防控的重點人群。

居民飲用水對慢性病患病有一定的影響,飲用井水的農民其慢性病發病危險是飲用自來水居民的1.5倍,首先可能是井水與自來水水質不同,其次可能是井水未經消毒且容易受到人畜糞便的污染長期飲用后增加了居民腎結石、慢性胃腸道疾病的患病風險。

性別是慢性病患病的影響因素之一。本次調查女性慢性病患病率為8.3%,明顯高于男性的6.1%,其患病風險是男性的1.43倍,可能與女性特殊的生理結構,經濟不獨立,社會及家庭地位低下,承擔過多家務等因素有關。

婚姻狀況對慢性病的患病同樣有一定的影響,未婚農民慢性病患病率僅為1.1%,可能與其年齡較小,慢性病患病風險低有關。在婚人群及離異喪偶人群慢性病患病率為分別為 9.0%、22.3%,患病風險分別為未婚人群的8.52倍、4.99倍,一方面可能與其承擔的家庭任務重,從事的體力活動多有關;另一方面與未婚者相比年齡較大慢性病患病的風險增大。

本次調查顯示年齡是慢性病患病的主要影響因素,40歲~組、50歲~組、60歲~組、70歲~組患慢性病的危險分別是40歲以下年齡組的6.251、3.891、2.857和2.355倍,這是由于慢性病的致病因素需經較長時間的積累,才導致發病,致使慢性病的發病年齡較晚[10]。

本次調查顯示文化程度是慢性病患病的保護因素(OR<1),與文盲相比,小學及以上各文化程度的農村居民其慢性病患病風險均低于文盲居民的患病風險(小學0.622,初中0.503,高中0.600,中專0.531,大學及以上0.911),受教育程度相對高的人群慢性病患病率及患病風險相對較低與其自我健康意識較強有關[5、9]。

不同經濟發展狀況地區慢性病患病率存在差異,經濟狀況相對好的農村居民其慢性病患病風險低于經濟狀況差的居民(中0.780,好0.807),低收入人群較高收入人群更易患慢性病,既家庭經濟狀況越差慢性病發病率越高。因為貧困常常會影響到人們對健康預防性的行為和醫療保健的利用,導致了急性病的高發,反過來使他們易患慢性病,而慢性病又使他們的社會經濟地位進一步下降,從而陷入因貧致病,因病致貧的惡性循環中去[11]。

以上因素是楚雄州農村居民慢性病的患病的主要影響因素,在區域衛生規劃工作制定公共衛生資源配置標準時應綜合考慮。

[1]衛生部統計信息中心.第三次國家衛生服務調查分許報告[M].北京:中國協和醫科大學出版社,2005,9(1):52-55.

[2]李小芳,梁淑英,田慶豐.河南省農民慢性病患病現狀及影響因素分析[J].中國衛生經濟,2006,25(6):69-71.

[3]張 炎,劉 楓,于立鵬,等.北京市農村居民慢性病患病情況與影響因素認知分析[J].實用預防醫學,2009,16(1):58-60.

[4]張淑娟,劉 莉,于麗婭,等.遼寧省城鄉居民慢性病患病率調查[J].中國慢性病預防與控制,2008,6(3):295-297.

[5]徐文竹,王興洲,李士保,等.威海市農村居民慢性病患病情況及影響因素分析[J].預防醫學論壇,2007,13(2):99-101.

[6]李曉梅,羅家紅,喻 箴,等.云南省新型農村合作醫療試點縣農民慢性病患病情況及影響因素分析[J].中國全科醫學,2006,9(1):53-55.

[7]劉天吉,張 珍,高志剛.蒼山縣慢性病患病情況與影響因素分析[J].中國公共衛生管理,2009,25(6):636-637.

[8]倪良柱,吳守文,吳衛華,等.肥西縣慢性病患病現狀及影響因素分析[J].安徽預防醫學雜志,2008,14(3):92-93.

[9]杜玉忠,凌 莉,趙醴麗,等.廣州市蘿崗區居民慢性病患病狀況及影響因素分析[J].衛生軟科學,2007,21(5):361-364.

[10]俞順章.流行病學簡明教程[M].上海:上海醫科大學出版社,1999:169-182.

[11]Fredric D.Wolinsky.健康社會學[M].北京:社會科學出版社,1999:87-92.