小半夏加茯苓湯合澤瀉湯加味治療頸性眩暈40例

張士金

(鄭州市人民醫院,河南鄭州 450002)

眩暈是以頭暈目眩,輕者閉目即止,重者如坐車船,站立不穩,或不能站立,或伴有惡心、嘔吐、汗出、面色蒼白等為臨床特征的常見病證,單獨西醫治療效果欠佳。筆者采用小半夏加茯苓湯合澤瀉湯加味治療,療效較好,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

80例患者全部來源于我院2007~2009年住院患者,隨機分為治療組和對照組。治療組中,男22例,女18例;年齡51~82 歲,平均67歲。 對照組中,男24例,女16例,年齡52~84歲,平均69歲。兩組病例在性別、年齡、病因及臨床表現等方面比較,無顯著性差異(P<0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

參照國家中醫藥管理局制訂并實施的《中醫病證診斷療效標準》[1]擬定,①有椎基底動脈供血不足發作的癥狀和體征,眩暈發作與頭頸轉動有密切關系,可伴有枕部頭痛、猝倒、視覺癥狀(閃光、視野缺失)及上肢麻痛,伴頭痛、失眠、視物不清、惡心嘔吐等癥狀;排除因顱腦引起的各種疾病、高血壓病等;②X線頸椎片可示寰樞、寰齒關節兩側不對稱,椎體棘突偏歪(雙突征或雙邊征),鉤椎關節增生,椎間隙變窄等不穩表現,頸椎椎體、椎間盤、鉤突關節退變和項韌帶鈣化,頸椎生理曲度變直等改變;③腦超聲血流圖(TCD)可見椎基底動脈血流量減少,大腦前、中、后動脈痙攣;④除外其他原因引起之眩暈。

1.3 療效評定標準

根據國家中醫藥管理局制訂并實施的《中醫病證診斷療效標準》[1]進行評定。治愈:臨床癥狀和體征基本正常,伴隨癥狀如惡心、嘔吐等消失,可以正常工作和生活。好轉:癥狀及體征減輕,伴隨癥狀消失或減輕,可起床活動,日常生活未完全恢復正常。無效:眩暈及伴隨癥狀等無明顯改善,不能起床活動。

1.4 方法

兩組患者均以丁咯地爾注射液200 mg加入5%葡萄糖或生理鹽水250 ml中靜滴,1次/d,治療組同時給予小半夏加茯苓湯和澤瀉湯加味口服,每日1劑。方藥組成:半夏10 g、茯苓 30 g、澤瀉 30 g、白術 15 g、葛根 30 g、丹參 30 g、當歸12 g、川芎 9 g、生山楂 15 g、生姜 10 g。 2 周為 1 個療程,1 個療程未愈者行第2個療程。

1.5 統計學方法

采用統計學軟件SPSS 12.0,所得數據進行χ2檢驗,P<0.05為有顯著性差異。

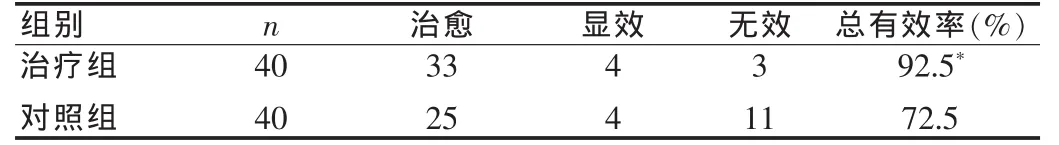

2 結果

見表1。

表1 兩組臨床療效比較(例)

3 討論

眩暈癥在我國多發于中老年人,最常見病因是椎-基底動脈系統循環不足引起的腦干、小腦及大腦半球后部等灌流區的機制障礙[2],產生一過性缺血發作,是一種常見的腦血管病。漢代張仲景認為,痰飲是眩暈的重要致病因素之一,《金匱要略·痰飲咳嗽病脈證并治》曰:“心下有支飲,其人苦冒眩,澤瀉湯主之”。“卒嘔吐,心下痞,膈間有水,眩悸者,小半夏加茯苓湯主之”。另《丹溪心法·頭眩》中強調“無痰則不作眩”,提出了痰水致眩學說。明·虞摶在《醫學正傳·卷四·眩運》有“外有因墜損而眩運者,胸中有死血迷閉心竅而然,是宜行血清經,以散其瘀結”,提出了血瘀致眩的論點,尤當引起重視。痰飲和瘀血,既是病理產物,又是致病因素,它們的形成與臟腑功能失常和氣血津液代謝有關,常互為因果。頸性眩暈的中醫辨證應著重從痰飲、瘀血方面考慮。根據“痰瘀相關”之理論,則以治痰為先,痰瘀兼治,效果比較顯著,故以小半夏加茯苓湯合澤瀉湯補脾治水,利水除飲。加用葛根、丹參、生山楂、當歸、川芎等活血化瘀之藥切中痰瘀互結之病機,療效顯著。

[1]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:274.

[2]楊任民.椎-基底動脈短暫缺血發作、椎-基底動脈供血不足與慢性腦供血不足[J].臨床神經病學雜志,2002,15(4):242-248.

[3]呂哲,魏霞,董慶梅.天麻飲治療眩暈800例[J].陜西中醫,2003,16(2):45-46.

[4]楊艷,吳燕.半夏白術天麻湯合澤瀉湯加味治療眩暈癥50例[J].云南中醫中藥雜志,2007,8(7):101-102.

[5]孫玉文.中西醫結合治療美尼爾氏綜合征108例[J].陜西中醫,2000,11(7):79-80.

[6]趙歡,龐樂.半夏白術天麻湯加味治療痰瘀交結型眩暈[J].長春中醫藥大學學報,2009,16(3):45-46.