腹膜透析導管置入術后并發癥臨床分析

黃承國

(河南省信陽市中心醫院腎內科,河南信陽 464000)

腹膜透析(peritoneal dialysis,簡稱腹透)是終末期腎病患者的一種終生維持治療手段,成為慢性腎衰竭治療中較好的技術之一[1]。建立通暢的腹膜透析通路是進行腹膜透析的首要條件,為了能夠更好地對腹膜透析導管置入后并發癥進行防治,筆者對此進行了研究探討,現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

本組病例來自我院2005年1月~2010年1月采取腹膜透析的尿毒癥患者380例,其中,男201例,女179例;年齡16~72 歲,平均(58.0±15.6)歲;原發疾病:慢性腎小球腎炎144例,梗阻性腎病26例,糖尿病腎病70例,高血壓腎病35例,狼瘡性腎炎45例,多囊腎20例,尿酸性腎病19例,紫癜性腎炎21例。

1.2 腹膜透析導管置入術方法

應用標準Tenckoff腹膜透析導管,采用外科開放式手術置管。外科直視下腹膜透析置管術,根據患者的情況選擇植管體表位置,在正中線臍下2 cm或正中線臍旁2 cm處做一切口,局部麻醉,縱行切開皮膚、皮下組織及腹直肌前鞘,鈍性分離腹直肌,切開后鞘,將腹膜鉗起后切開一小孔,將腹透管導管朝向患者尾側端方向伸入(腹腔)小骨盆內,患者有墜脹感,有明顯的肛門刺激感后時拔出管芯,將1.5%透析液500 ml注入腹透管,檢查有無漏液,是否引流通暢,引流出的透析液最好成線狀,如成滴狀說明位置不佳,需要調整透析管位置。調整順利后分別扎緊雙荷包線,將深滌綸套包埋固定于腹直肌內,縫合腹直肌前鞘,用隧道針引導導管自腹壁脂肪層下穿出皮膚,外滌綸套埋于外出口皮下,連接外接管,再逐層縫合皮下組織及皮膚。

2 結果

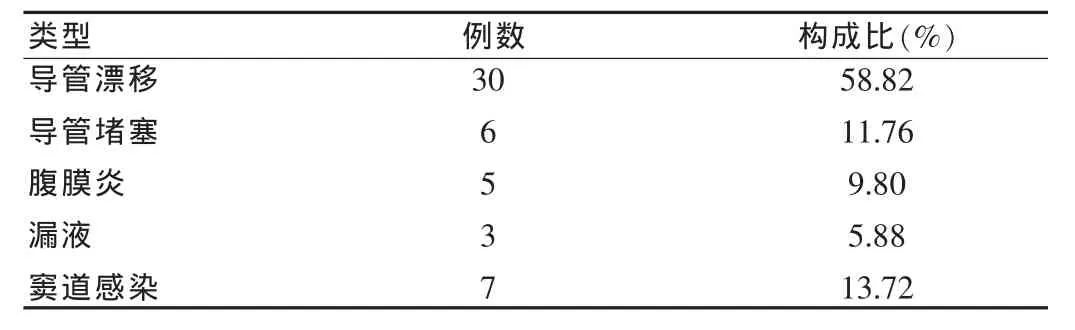

本組380例腹膜透析的尿毒癥患者于腹膜透析導管置入術后1周~3個月出現并發癥51例,并發癥發生率為13.42%。經積極處理,32例患者并發癥解除,9例重新置管。并發癥發生例及構成具體見表1。

3 討論

腹膜透析是利用腹膜作為半透膜,向腹腔內注入透析液,借助兩側的毛細血管內血漿及腹膜腔內的透析液中的溶質濃度梯度和滲透梯度,通過彌散和超濾作用達到清除體內過多水分和毒素的目的[2]。其是終末期腎病患者的一種終生維持治療手段,特別是非臥床連續腹膜透析(oantinuous am-bulatorypefitoneal dialysis,CAPD)廣泛應用,已成為慢性腎衰竭治療中較好的技術之一。建立通暢的腹膜透析通路是進行腹膜透析的首要條件,腹膜透析導管置入后并發癥已經成為制約和終止腹膜透析治療的主要原因。

表1 并發癥發生例數及構成比

導管漂移是主要的并發癥,占總并發癥發生率的58.82%。導管移位的主要原因是導管植人點位置選擇過高;患者術后臥床,下床活動少,胃腸脹氣也是促成導管移位的部分原因。隧道出口方向不合理,導致Tenckoff導管張力過高等[3-4]。可通過活動、臥位透析等方式使導管復位,手法按撫、加壓沖洗管道或在嚴格消毒后,用導絲插入導管內,將導管撥至正常位置。自1985年腹腔鏡技術第一次用于腹透管的復位再通術后,利用腹腔鏡進行腹透置管及導管復位逐漸在各地開展。在腹腔鏡引導下腹透管置放定位準確,能減少對內臟和血管的損傷,且有較低的導管相關并發癥[5]。

導管堵塞:導管堵塞發生率達11.76%,一般引起導管堵塞的原因是由于血塊和纖維蛋白塊阻塞導管造成的,另外一種原因即為大網膜包裹腹膜透析管[6]。血塊和纖維蛋白塊阻塞導管時,表現為雙向梗阻。采用生理鹽水20 ml加肝素5~10 mg加壓沖洗管道,感覺液體進入管道的阻力。若有阻力,再用生理鹽水20 ml加尿激酶10萬 U封閉透析管,1 h后放出。大網膜包裹腹膜透析管時,表現為單向梗阻,可用注射器反復沖洗導管,如未能解除梗阻,用胃鏡刷或導絲插入導管內進行疏通;或腹腔鏡進行解除大網膜包裹。

竇道感染:發生率達13.72%。發生竇道感染者采用3%過氧化氫清洗后用生理鹽水擦洗,再用慶大霉素注射液8萬U濕敷5 min待干,最后外涂百多邦軟膏,并以無菌敷料覆蓋,3M膠帶固定,每日1次;感染控制后,改用生理鹽水擦洗,再外涂百多邦軟膏換藥5 d。

總之,通過本組病例對腹膜透析導管置入后并發癥的發生情況及發生率進行總結分析,在置管術時注意無菌技術的操作,合理選擇手術部位,嚴密的觀察,及早發現并發癥,積極全面的處理可以促進和減少并發癥的發生、發展。

[1]余學清.腹膜透析治療學[M].北京:科學技術文獻出版社,2007:135.

[2]徐海燕,蔡莉莉.腹膜透析早期透析管移位的原因分析和對策[J].解放軍護理雜志,2008,25(11):46-47.

[3]陳建民,安可,王珉.腹膜透析患者引流不暢34例原因分析及對策[J].齊魯護理雜志,2007,13(9):94.

[4]孫建國,史玉香,于智泉.腹膜透析應用的臨床探討及并發癥的處理[J].中國現代醫生,2008,46(21):80-81.

[5]彭佑銘,劉伏友,陳星,等.309例腹膜透析置管經驗[J].湖南醫科大學學報,1995,20(1):89-90.

[6]王質剛.血液凈化學[M].2版.北京:北京科學技術出版社,2003:662-669.