政府決策,該反省了!

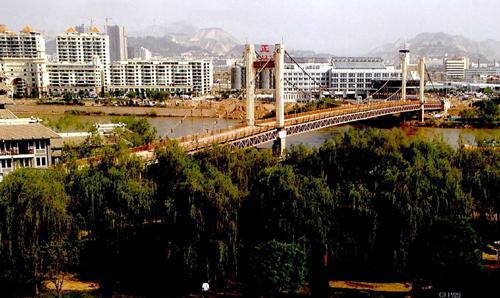

中立橋荒置13年被拆,政府損失超過2億元

6月10日,跨越黃河13年的大橋—中立橋拆除,剩下隔河相對的兩座索塔和兩側的引橋地基計劃于7月6日前全部拆除。

此時,我們最關心的問題:這樣一座隱患重重的“爛尾橋”,13年前是如何通過政府審批的?

蘭州市城鄉建設局副局長樊勤生表示,中立橋是企業投資建設的自用橋梁,產權屬企業,雖然已成為一座廢橋,但因涉及企業財產處置,維修需要政府出資和拆除,也需要政府賠償等,這讓蘭州市政府感到很棘手。

據悉,初步,認定的補償費用達7000多萬元,僅就拆除中立橋,蘭州市就需要花費2900萬元。

與此同時,新建方案按照“一橋一景”的設計原則,主橋設計長約340米,寬28米,雙向四車道,需投資1.5億元—1.9億元,今年8月份動工。

這樣一拆一建,蘭州市政府要為此付出2億多元的代價。

誰是“爛尾工程”始作俑者?

13年,蘭州的主要領導換了數屆。爛攤子卻越拖越久。那么,中國究竟還有多少類似的“爛尾工程”?政府又為此埋了多少單?

具體的、真實的數字沒有權威機構進行統計,但諷刺的是:幾乎所有的“爛尾工程”在建設之初都是豪言壯語,而在建設和運營過程中,資金不能兌現,甚至入不敷出。

而在此過程中,那些曾經拍板的“父母官”又在做什么?審批不全面、系統的分析評估和風險預測不到位,甚至個別官員還是“不足為外人道”的“貓膩”的參與者。說到底,“爛尾工程”之所以“爛掉”,主要是政府決策失誤,以及政府監管滯后所致。

在信息高度發達的今天,“父母官”一手主導的“爛尾工程”揚名全國,對于相關政府官員,筆者很想問一句:你們是否曾在夜深人靜之時,為自己的過失反省一下?

如何將“政府決策

失誤”連根拔起?

公眾對官員腐敗深惡痛絕。

但,一個腐敗的官員,或者一個腐敗的官員小群體,能吃多少、能喝多少、能腐敗多少?難到真的能超過2個億?

事實上,政府決策是政府管理的核心,而在政府的行政管理中,最大的浪費則是政府決策失誤導致的浪費。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長吳邦國曾指出:“我們國家最大的浪費莫過于戰略決策的失誤。”然而,由于行政決策者決策理念存在偏差,盲目追求GDP增長,以及決策過程缺乏民主化、科學化和法治化導致政府決策失誤屢禁不止,就如屢見不鮮的“爛尾工程”。

究其原因,業界人士認為:必須從政府決策失誤的責任追究形式著手,健全和落實政府決策責任制。

另有業界人士表示,杜絕的最有效方法是:建立健全決策權、執行權、監督權既相互制約,同時又相互協調的權力結構和運行機制,切實加強對重點人員、重點崗位、重要職能、重要事項的全方位監督。

至于財政方面,安徽大學法學院副院長華國慶很贊同“所有財政支出應完全納入預算統一管理”。他認為:“雖然預算權并不等同于行政權,但鑒于政府享有編制和執行預算等實質性的權力,因此,預算法的首要理念就是要通過預算實現對政府財政收支權的有效控制,即預算控權。以此理念審視我國的預算法,存在不少缺陷。有些財政支出,由于種種原因,就沒有納入預算統一管理。”