蘭新第二雙線西山路立交特大橋地震安全性評價

許 磊

(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,陜西西安 710043)

2008年5月12日汶川大地震造成的重大災害給國家和人民留下了難以磨滅的記憶。痛定思痛,既然自然災害無法抗拒,人們開始更加重視預防自然災害,盡量減少自然災害帶來的災難。而作為國家重點基礎工程的鐵路工程承載了中國的交通、經濟等關系民生的重任。高烈度地震區擬建工程的地震安全性評價越來越受到關注。

1 工程簡介

蘭新第二雙線位于甘肅省、青海省、新疆維吾爾自治區三省區。線路東起甘肅省省會蘭州市,途經青海省民和縣、樂都縣、平安縣至青海省會西寧,后折向北經大通縣、門源縣,穿越祁連山山脈進入甘肅省河西走廊西行,經民樂縣、張掖市、臨澤縣、酒泉市、嘉峪關市、玉門市,以及新疆自治區哈密市、鄯善縣、吐魯番市,西至新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊市。線路建筑長度1 786.125 km,新疆段長722.641 km。

在蘭新鐵路新疆公司籌備組(建設單位)、地質及橋梁專業(鐵一院)、新疆防御自然災害研究所等專業及部門配合下,本次勘測工作需對部分重大工程如西山路立交特大橋進行安全性評價,為特大橋工程設計提供抗震設防依據。

西山路立交特大橋位于烏魯木齊市沙依巴克區,橋梁蘭州臺位于雅山下,經過既有鐵路、天山塑鋼廠、新建交通廳西山消防器材廠等,橫跨西山路,烏魯木齊臺位于新疆中泰化學股份有限公司貨場內。

2 自然地理概況[1]

2.1 地形地貌

橋址位于山前緩坡與沖洪積平原交接地帶,為雅山西北麓及烏魯木齊古河床,地形起伏,地勢南高北低,地面高程874.8~907 m,相對高差約32 m。

2.2 氣象特征

本段屬中溫帶干旱大陸性氣候區。其特點是氣候干燥,旱季長、雨季短,降雨量較少且集中,晝夜溫差變化較大,春、秋季多風,夏季短促,冬季寒冷。年平均氣溫6.9℃(烏魯木齊)~7.3℃(烏魯木齊西),極端最高氣溫42.1℃,極端最低氣溫-41.5℃,年平均降雨量271.4mm,平均風速2.4 m/s,主導風向NW,年均大風日數(≥8級)17.5 d。

2.3 地震動參數

烏魯木齊市地處北天山強震帶,是全國20個“大城市活斷層探測與地震危險性評價”工作的城市之一。北天山地震帶,東起哈密以東,向西延入哈薩克斯坦共和國境內。大體呈近東西向帶狀分布,包括了北天山強烈隆起區北部和天山北麓最新隆起。地震活動以近東西向的跳躍為主,震源深度多為10~35 km,具有活動強度大、頻度低、西強東弱特點,地震活動在時間上有集中分布,空間分布上相對集中和東西對遷的特點。

烏魯木齊市地震動峰值加速度0.20g,相當于地震基本烈度8度,地震動反應譜特征周期0.40 s。

2.4 地層巖性

橋址范圍內地層主要為第四系全新統人工填土,第四系上更新統洪積粉土、粉質黏土、細角礫土、粗角礫土、粗圓礫土,下伏侏羅系中統砂巖夾頁巖和二疊系上統砂巖夾頁巖。既有路堤為人工填筑細圓礫土。現將各地層巖性特征詳述如下。

(1)人工填筑土(Q4ml6):分布于既有路堤及工點內局部地表,成分以碎石土、粉質黏土、粗圓礫土等為主。厚0.5~5 m,灰褐色,稍密—中密,稍濕。

(2)粉質黏土(Q4pl1):灰褐色,橋址局部以透鏡體形式存在,厚1~9 m,含有錳質結核,含礫石約占20%,硬塑。

(3)細角礫土(Q3pl6):為工點范圍內的主要地層,小里程側厚度5~15 m;大里程側厚度一般大于30 m。褐黃色,尖棱、棱角狀,成分以砂巖、石灰巖為主,顆粒不均。粒徑2~20 mm約占50%,大于20 mm約占5%,余為中、細砂及粉、黏粒充填,其中中、細砂約占20%,粉、黏粒約占20%,巖芯呈散裝、柱狀,潮濕—飽和,中密—密實。

(4)粗角礫土(Q3pl6):透鏡狀分布于細角礫土層中,厚度約10 m。灰黃為主,尖棱、棱角狀,成分以砂巖、石灰巖為主,顆粒不均。最大粒徑80 mm,粒徑2~20 mm約占20%,粒徑20~60 mm約占50%,大于60 mm約占5%,余為中、細砂及粉、黏粒充填。其中細砂約占15%,粉、黏粒約占5%,巖芯呈散狀,柱狀,飽和,中密—密實。

(5)粗圓礫土(Q3pl6):分布于大里程側細角礫土之下,厚度大于10 m。灰黃色為主,圓棱狀,顆粒不均,成分以砂巖、石灰巖為主,最大粒徑100 mm。粒徑2~20 mm約占5%,粒徑20~60 mm約占65%,大于60 mm約占10%,余為中、細砂及粉、黏粒充填。其中中、細砂約占15%,粉、黏粒約占5%,巖芯呈散狀,柱狀,飽和,中密—密實。

(6)砂巖夾頁巖(P2Ss+Sh):砂巖為灰色、灰綠色,砂狀結構,中厚層狀構造,鈣質膠結。頁巖為黃灰色、灰色,薄厚層狀構造,泥質結構,層間結合力差。風化層厚4~6 m,節理、裂隙發育,巖石破碎。

(7)砂巖夾頁巖(J2Ss+Sh):分布于細角礫土之下,埋深從5.5~50 m逐漸變厚。該層以砂巖為主,頁巖次之。砂巖為灰色、灰綠色,砂狀結構,中厚層狀構造,鈣質膠結。頁巖為黃灰色、灰色,薄厚層狀構造,泥質結構,層間結合力差。風化層厚4~6 m,節理、裂隙發育,巖石破碎。

(8)煤層(J2)黑色有光澤,質地細致,有黏性,巖芯呈5~30 cm的柱狀,燃點不太高,富含有機質。

3 工作方法

本次工作采用地質勘探與物探、地震安評結合方法,先利用既有資料確定斷裂大致位置,再利用高密度電法確定斷裂帶準確位置,最后地質勘探進行驗證。綜合以上各種手段,豐富了地質勘察資料,使地質資料更完善、詳盡,為抗震設防提供依據。

3.1 布置物探

為了進一步落實西山斷裂帶南支(f7-1)通過線路的位置和斷層的活動性,在斷層可能通過場地的地段布設一條高密度電法物探剖面。利用西山路立交特大橋近場區地震構造圖中西山斷裂位置,結合新建鐵路蘭新第二雙線的走向,布置物探斷面查找斷帶。

(1)探測方法及原理

高密度電法是物理勘探方法之一。它是以巖土介質的電阻率差異為基礎,通過觀測和研究人工建立在地下土層中穩定電流場的分布規律,間接反映地下巖層和土層的結構、構造的物理差異性質。

本次工作采用的是吉林大學研制的E60CN型高密度電法儀。該儀器采用程控方式進行數據的采集和電極控制。可以進行各種裝置的高密度電阻率、雙頻高密度激發極化儀、自然電位法、充電法等勘探方法的數據采集任務。

本次采用高密度電法中溫納裝置探測,電極間距為2.0 m,電極總數96個,最大隔離系數為38,探測深度為30 m。資料處理采用RES2DINV處理軟件。

3.2 物探結果

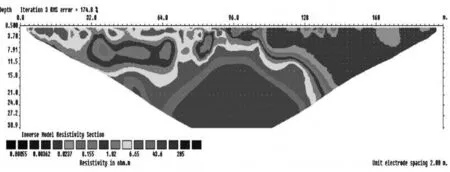

物探探測視電阻率成像(如圖1所示[2]),大致以測線中點為界,南邊電阻率值較高,顯示為棕色、黃色、綠色等,15 m以上成層性較好,且水平產狀,為第四系沉積。中點以北,電阻率值較低,呈大塊狀。在測線的65~120 m之間,10 m以下,有一個特高值電阻率區,阻值高達40φ/m以上,呈穹隆狀。整個剖面在探測深度范圍內未見錯動第四系跡象,說明西山斷裂南支在晚更新新統以來沒有明顯活動。

圖1 電法剖面DFⅠ-Ⅰ′視電阻率成像(西山特大橋)

3.3 布置勘探

為了驗證物探成果的準確性,最直接、準確的方法就是鉆探驗證。鉆探雖然是“一孔之見”,但最能代表真實的地層。本次根據物探解譯結果,在電阻率異常地帶布設鉆孔,一者可以檢驗物探成果,二者可以在孔內取樣測試,以便獲得更多巖土力學參數。

根據物探結果,分析物探電阻率剖面圖,在阻值異常地帶布設D48Z-356、D48Z-389兩個鉆孔,在電阻異常地帶進行勘探。

3.4 鉆探結果

鉆孔D48Z-356鉆孔揭示,在孔深約30m以上巖性主要為灰黃色砂巖,30~40 m為灰黑色頁巖,40 m以下為灰色砂巖,并夾有厚約5 m的煤層。大致可以將煤層的出現定為侏羅系地層,以上定位二疊系地層。二疊系超覆于侏羅系之上,可以認為此處有斷層通過,與雅瑪里克斷層相符合。

鉆孔D48Z-389在孔深47.7~60 m采集的侏羅系地層巖芯十分破碎,與相鄰兩鉆孔巖芯完整性差異較大,結合物探結果,基本可以確定此處有斷層通過,即西山斷裂。

鉆探結果顯示,斷層位置大致與物探探測結果相吻合。兩種勘察手段相互驗證,互為依據。

4 斷層活動性評價

綜合利用地質調查、物探、鉆探等多種勘測手段,得出西山斷裂位置、性質和活動特點,進而得出工點范圍內地震活動性特征,為工程抗震設防提供設計依據。

4.1 雅瑪里克斷裂

從橋址東南緣通過,逆斷層,寬30~50 m,為中更新統斷層,從橋址北側通過,斷層產狀N45~55°E/55~65°S。與線路相交里程段落為 DK1885+282~DK1885+322。

4.2 西山斷裂北支

從橋址北側通過,逆斷層,寬約60 m,斷層走向N40°E,傾向NW,為晚更新統斷層,距橋址最近距離為78 m。

4.3 西山斷裂南支

從橋址中部通過,逆斷層,走向近 EW,傾向 N,為早-中更新統隱伏斷層,與線路相交里程段落為DK1886+452 ~DK1886+482。

5 地震活動性特征

1970年以前,西山路立交特大橋場地近場區發生過1934年烏魯木齊東北6級地震和3次5級地震,中等地震活動較強。1970年以來發生過1級以上地震1287次,其中3.0~3.9級地震 32次,4.0~4.9級地震3次,屬微、小地震活躍區。場區(場地5 km范圍內)發生過1級以上地震20次,其中1982年10月8日發生過烏魯木齊4.0級地震,微、小震較活躍。

6 地震活動性評價及地震地質災害評價

西山路立交特大橋場區分布有第四系以來有活動的斷裂:雅瑪里克斷裂、西山斷裂,這兩條斷裂具備發生6級地震的構造條件。

由于西山路立交特大橋通過區沒有全新統斷層通過,這些斷層未來產生地震地表斷層的可能性不大。

7 結論

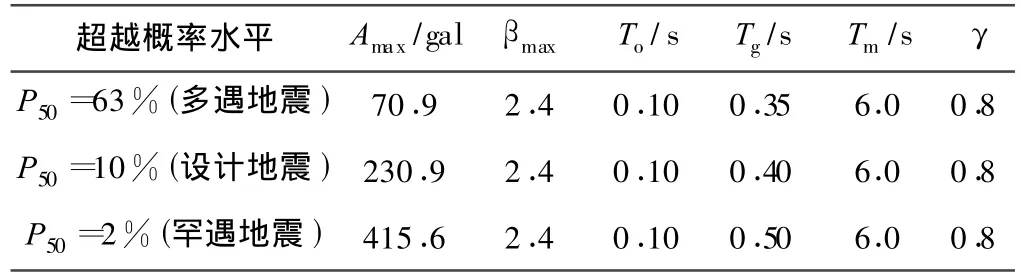

根據場地地震危險性分析和場地工程地質條件勘察,進行場地地震反應分析,確定西山路立交特大橋不同概率水平下的設計地震動參數(見表1)。

表1 西山路立交特大橋場地地表水平向設計地震動參數

[1]新疆防御自然災害研究所.新建鐵路蘭新第二雙線烏魯木齊段特大橋工程場地地震安全性評價報告[R].烏魯木齊:新疆防御自然災害研究所,2009

[2]鐵道第一勘測設計院.鐵路工程地質手冊[M].北京:中國鐵道出版社,1999

[3]TB1001—2007 鐵路工程地質勘察規范[S]

[4]中華人民共和國建設部,中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局.鐵路工程抗震設計規范[S].北京:中國計劃出版社,2006

[5]中華人民共和國鐵道部.鐵路工程不良地質勘察規程[S].北京:中國鐵道出版社,2001