勞勞溪大橋設計與施工

李仁斌

(中鐵第四勘察設計院集團有限公司,湖北武漢 430063)

1 概述

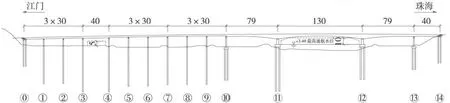

江珠高速公路是珠江三角洲外環高速公路網絡的重要組成路段,擬建的勞勞溪大橋是江珠高速公路上的一座大型橋梁工程,其橋孔布設為(3×30 m+40 m+6×30 m)預應力混凝土T梁 +(79+130+79)m預應力混凝土連續箱梁 +40 m預應力混凝土T梁,橋梁全長644.7 m(見圖1)。勞勞溪水道屬于西江支流,橋位處為Ⅲ(4)級航道,通航凈寬不小于95 m,凈高不小于10 m。

圖1 總體布置(單位:m)

由于路線與勞勞溪水道斜交(斜交角75°),在進行橋型及橋梁結構設計時,既要滿足高速公路線形設計標準條件,又要處理好勞勞溪河流域水利規劃和航道規劃的關系。建橋后既要滿足河流的行洪要求,又不惡化河態和水力條件。根據航道規劃,考慮船撞幾率,主橋配置了79 m+130 m+79 m三跨預應力混凝土變截面連續箱梁,主墩采用矩形實體墩。引橋跨睦洲—龍泉公路(斜交角63°),采用一孔40 m預應力混凝土T梁,其他采用30 m標準跨徑預應力混凝土T梁。橋位地基表層有7~32 m左右的淤泥、淤泥質土。

2 結構設計與分析

2.1 結構設計

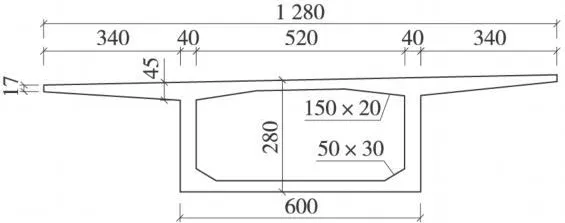

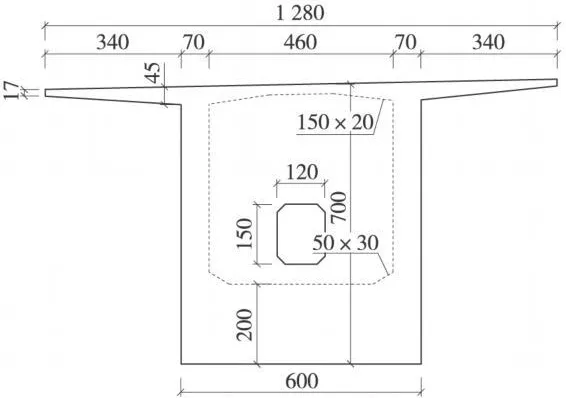

主橋上部結構為79 m+130 m+79 m三跨預應力混凝土變截面連續箱梁,位于半徑17000 m的豎曲線和直線上。箱梁由上、下行分離的兩個單箱單室箱形截面組成,頂板寬12.8 m,頂板懸臂長3.4 m,跨中梁高2.8 m,中支點梁高7.0 m,梁底曲線按1.8次拋物線變化(見圖2、圖3)。頂板厚25 cm,底板厚由跨中28 cm變厚至中支點處70 cm,支點附近底板設水平梗脅,底板厚200 cm。腹板厚由跨中40 cm變厚至中支點處70 cm。懸臂板端部厚17 cm,根部板厚45 cm。在邊、中支點處設置橫隔梁,橫隔梁上設有進人孔。橫隔梁厚度分別為80 cm和180 cm。主橋箱梁采用縱、橫、豎三向預應力體系。

主橋上部箱梁雙幅分別獨立采用掛籃懸臂澆筑施工,主梁零號塊長度為11 m,零號塊外分16對梁段,對稱平衡懸臂逐段澆筑施工。節段長度為3×3 m+5×3.5 m+8×4 m,邊跨現澆直線段長12.9 m。全橋共設3個合龍段,其長度均為2 m,懸臂施工的節段最大重量為134 t。

圖2 主梁跨中截面(單位:cm)

圖3 主梁中支點截面(單位:cm)

主橋下部結構中墩墩身、基礎按左右幅分設置,墩身采用矩形實體截面(6.0 m ×3.2 m);考慮導流及導向作用,承臺平面為五邊形,橋梁外側為三角錐形;半幅橋基礎為6根1.8 m鉆孔灌注樁。主橋邊墩采用矩形實體截面(4.0 m×1.7 m),鋼筋混凝土蓋梁,矩形承臺,φ1.5 m鉆孔灌注樁基礎。

引橋上部結構采用標準跨徑30 m、40 m裝配式預應力混凝土T梁,先簡支后橋面連續。引橋下部結構采用整體三柱墩,座板式橋臺,鉆孔灌注樁基礎。

2.2 主橋結構分析

主橋上部結構靜力分析采用大型有限元程序進行,分別包括成橋狀態下恒載、活載、預應力、混凝土收縮徐變(按15 000 d)、支座強迫位移、風荷載、溫度變化等荷載作用的計算,并以橋梁線性、非線性計算程序進行了校核計算。按有關規定,對各種荷載進行不同荷載組合計算,對結構的強度、剛度和應力做了驗算。計算表明,成橋狀態以“恒載 +活載 +支座沉降 +升溫”的荷載組合控制設計。

箱梁橫向采用框架結構模式進行計算[1-8],橋面板支撐長邊和短邊之比大于2,所以按以短邊為跨徑的單向板計算。計算選取縱向1 m范圍橫向框架為計算模型。結構所受荷載有恒載:自重,二期恒載;活載:公路-Ⅰ級;頂板升溫8℃,整體升降溫20℃。

主橋上結構施工計算,按照梁段劃分、施工順序及工藝,對每一梁段均考慮掛籃就位、澆筑混凝土、張拉預應力等三個施工過程。結合施工實際情況,施工計算共分了53個受力階段,用大型有限元程序分別對各梁段施工過程中內力、應力、撓度進行計算和驗算。設計中主橋按先邊跨合龍,后解除臨時錨固,最后中跨合龍的順序考慮。

2.3 預應力體系及鋼束布置

主橋箱梁采用縱、橫、豎三向預應力體系,按全預應力構件設計。箱梁縱向預應力分為頂板懸臂束、邊跨合龍束和中跨合龍束。

頂板懸臂束均布置于頂板和腹板,其中T1~T10束豎彎后在腹板上錨固,鋼束規格為:19-φj15.24和22-φj15.24,通過下彎束有效控制箱梁主拉應力,其余束水平平彎,均在頂板錨固,鋼束規格為:12-φj15.24和9-φj15.24。邊跨合龍束及中跨合龍束布置于腹板、頂板和底板,鋼束規格為:15- φj15.24和 12-φj15.24。部分鋼束布置于箱梁腹板并上彎至箱梁頂面錨固,方便施工,其余束通過齒塊錨固于箱梁底板。鋼絞線標準強度=1 860 MPa,張拉控制應力 σk=1 395 MPa。錨具均為夾片錨。

豎向預應力采用 φ32精軋螺紋鋼筋,布置于箱梁腹板內,間距50~100 cm,均為雙筋布置。精軋螺紋鋼筋標準強度=750 MPa,張拉控制應力0.9=675 MPa,張拉控制力542.9 kN,采用 φ45 mm波紋管制孔。施工中應采用二次張拉工藝,錨固時錨具回縮量不大于1 mm,確保豎向預應力筋的永存應力滿足設計要求。位于施工節段線端部的豎向預應力筋應與下一節段的豎向預應力筋同時張拉。

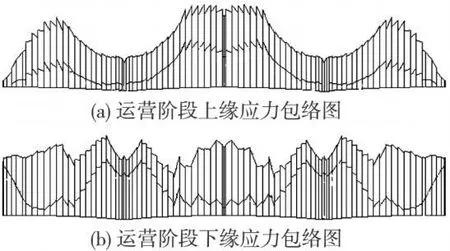

本橋預應力設計原則是保證梁體在正常使用極限狀態下滿足全預應力控制指標,同時控制懸澆過程的各項應力指標,這主要是基于大跨度連續箱梁施工誤差、混凝土性能的不均勻以及計算理論與三向預應力結構工作性狀的差異、箱梁剪力滯效應及錨固處預應力的擴散性的等。根據計算結果,運營階段最大正應力16 MPa,最小正應力0.4 MPa(如圖4);同時主拉應力、剪應力及鋼束永存應力等各項指標均控制在規范要求范圍內,保證了結構的安全度和耐用性,又方便了施工。

圖4 運營階段主梁應力

主橋結構計算取用主要參數如下。

混凝土彈性模量:3.57×104MPa;橋墩不均勻沉降:2 cm;箱梁體系溫度變化:升降溫 ±25℃;橋面板的升降溫:橋面升溫8℃;鋼絞線標準強度=1 860 MPa;鋼絞線彈性模量:1.9×105MPa;孔道的摩阻系數:0.0015孔道的偏差系數:0.25;錨具的固縮量值:6 mm鋼絞線的松弛率:0.003;腹板偏載系數:取1.1。

2.4 引橋結構分析

引橋上部結構的內力及應力計算采用橋梁博士程序進行,荷載橫向分配采用剛接梁法[9]。

引橋下部結構計算采用整體框架計算。

3 施工要點

3.1 主橋

主橋箱梁雙幅四個單“T”分別獨立采用高強精軋螺紋粗鋼筋進行墩梁臨時固結,按自由懸臂澆筑法施工,合龍后經體系轉換成為連續箱梁。

安裝永久支座,澆筑臨時支座,臨時支座為 φ130 cm鋼管混凝土立柱。利用墩頂及墩旁支架澆筑箱梁0號塊,用高強精軋螺紋粗鋼筋形成墩梁固結,并張拉梁段上預應力鋼束。主橋箱梁零號塊、墩身和承臺屬大體積混凝土,宜采取有效措施降低混凝土水化熱,并注意做好養護工作。混凝土未達到設計強度前避免太陽的暴曬,避免因混凝土水化熱過高、混凝土收縮引起表面裂紋。承臺澆筑完成后應及時澆筑墩身,使墩身混凝土齡期與承臺混凝土齡期不致相差太大。

安裝施工掛籃。從1號塊至16號塊梁段采用掛籃逐懸臂對稱,平衡澆筑施工,張拉各階段預應力鋼束。縱向預應力張拉前,先張拉前端3束豎向預應力筋,避免縱向壓縮變形不均勻,腹板產生水平或斜向裂縫。橫向預應力束滯后縱向3段梁后再張拉,控制橫向翼緣不堆施工荷載。各梁段混凝土一次澆筑完成,掛籃在鋼束張拉完成及管道壓漿達到設計強度后向前移動。靠近過渡墩的邊跨16 m梁段在支架上澆筑施工。各懸澆單“T”完成后,相鄰兩懸臂端相對豎向撓度差不大于2 cm,軸線偏差不大于1 cm。

各單“T”澆筑至最大懸臂,澆筑邊跨合龍段,解除墩梁臨時固結,澆筑中跨合龍段,完成體系轉換,成為三跨連續梁[4,10]。合龍段采用勁性骨架強迫合龍,合龍段混凝土的澆筑應在一天中氣溫最低時進行。合龍段混凝土達到設計強度的85%后,方可進行合龍段預應力鋼束的張拉和體系轉換工作。

懸澆掛籃及模板重量按800 k N考慮,合龍吊架及模板重量按2×100 k N(每懸臂端各100 kN)考慮,懸臂端壓重每端按400 kN考慮。

3.2 引橋

引橋橋墩均位于陸地上,采用常規方法即可實現鉆孔灌注樁的施工,然后立模澆筑系梁、橋墩墩柱和蓋梁,張拉蓋梁預應力。

引橋上部結構均為預制結構,可采用架梁吊機吊裝,并應注意預制梁的編號及其安裝位置。然后澆筑整體現澆層。

0號橋臺施工采用先填土預壓,待沉降完成后,再反開挖施工的施工工藝。

14號橋臺先平整場地施工樁基礎,再開挖施工承臺和臺身。最后回填臺后填土、施工橋臺搭板和護坡。

4 結束語

勞勞溪大橋主橋為三跨PC變截面連續箱梁,引橋為預應力混凝土簡支橋面連續T梁,橋型布置合理、緊湊。主橋由于采用了大噸位應力鋼絞線,并設置三向預應力體系,合理有效地控制了正應力、剪應力和主拉應力,優化了箱梁斷面尺寸[1]。針對地基下伏基巖較深,引橋采用整體三柱墩,充分利用深層地基持力作用,節省了下部構造工程費用,取得明顯的經濟效益。目前該橋已通車運營。

[1]張繼堯,王昌將.懸臂澆筑預應力混凝土連續梁橋[M].北京:人民交通出版社,2004

[2]葛勝錦,張延龍.蘇北灌溉總渠及淮河入海水道大橋設計[C]∥2002年全國橋梁學術會議論文集.北京:2002

[3]孫敦華.安徽涂山淮河大橋主橋上部結構設計[C]∥2002年全國橋梁學術會議論文集.北京:2002

[4]包衛剛,周泳濤.預應力混凝土梁式橋梁設計施工技術指南[M].北京:人民交通出版社,2009

[5]徐 岳,王亞君,萬振江.預應力混凝土連續梁橋設計[M].北京:人民交通出版社,2000

[6]葛勝錦,潘長龍.PC變截面連續箱梁設計計算要點與難點探討[C]∥2005年全國橋梁學術會議論文集.北京:2005

[7]郭金瓊.箱形梁設計理論[M].北京:人民交通出版社,1991

[8]項海帆.高等橋梁結構理論[M].北京:人民交通出版社,2002

[9]姚玲森.橋梁工程[M].北京:人民交通出版社,1985

[10]雷俊卿.橋梁懸臂施工與設計[M].北京:人民交通出版社,2000