胃癌根治術后腸內營養與腸外營養的早期臨床效果比較

李雪飛

胃體及胃上部癌全胃切除術手術范圍廣,手術創傷大,飲食恢復晚,術后營養支持對患者圍手術期康復和并發癥控制至關重要[1]。我科將2006年1月至2009年12月收治的60例行胃癌根治術的患者隨機分為腸內營養(EN)組及腸外營養(PN)組,比較兩種營養支持措施對其早期臨床恢復的影響。現將結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 篩選標準 納入標準:(1)經胃鏡及病理檢查證實為進展期胃癌患者;(2)接受胃癌根治術。排除標準:①術前根據營養狀況評定法測定為惡病質的患者;②存在明顯肝腎功能障礙;③合并代謝性疾病,如糖尿病等。2006年1月~2009年12月我科收治胃癌患者97例,符合上述標準患者共60例。

1.2 一般資料 將60例患者隨機分為兩組,EN組30例,其中男18例,女12例,平均年齡為(56±14.6)歲;PN組30例,其中男20例,女10例,平均年齡為(57±13.7)歲。60例患者者均接受了手術治療,其中20例行D1手術,Ⅰ式吻合; 40例行D2手術,Ⅱ式吻合。EN組30例均接受空腸造瘺術。兩組病例在年齡、性別、體質量、手術吻合方式、病理分期等方面差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 營養支持方法

1.3.1 PN組 手術后第1天開始通過中心靜脈及外周血管,連續密閉輸液法24h均勻輸入營養液。營養液在無菌條件下配制,2000ml營養液內含有葡萄糖、復方氨基酸、電解質、微量元素及多種維生素,同時每日輸入250ml20%英托利匹特脂肪乳劑。通過營養液每天每公斤體重提供1.2g蛋白質,105~126KJ的熱量,同時監測各項參數以保證輸入液的質量適合病人的需要。

1.3.2 EN組 術后第一天采用全腸外營養治療,術后第二天患者生命體征穩定,腸功能恢復,經空腸造瘺管滴注生理鹽水或5%葡萄糖200~500ml,若無不適,于次日停用腸外營養,營養物質由經空腸造瘺管供應,短肽型腸內營養混懸液(商品名百普力,無錫紐迪希亞公司生產),每天滴入1000~1500ml,并輔以米湯500ml、20%~25%果汁500ml,每天每公斤體重提供1.5g蛋白質,105~126kJ的熱量。營養液溫度控制在37.0℃左右,營養液以20~100ml/h的速度持續滴入,以先慢后快、先稀后濃為原則,容量及熱量根據患者的耐受性調節。在輸注營養液期間,每3日測1次血糖、尿糖、電解質、尿素氮的變化,以便及時調整營養液的成分、濃度及滴入速度,確保腸內營養(EN)治療的順利進行。一周后開始經口進少量流食、半流飲食并逐漸增加口服量,減少經空腸造瘺管輸注量,直到停止,完全由口服維持營養。

1.4 觀察評價指標及測定時間 分別于術前、術后10d測定體重、血紅蛋白、血清白蛋白、前白蛋白和轉鐵蛋白等營養指標。觀察兩組患者術后胃腸道功能恢復情況,評估手術并發癥 (切口感染、吻合口瘺等)和切口愈合情況,比較兩組患者的住院時間。

1.5 統計學方法 對所得數據應用SAS統計軟件分析,計數資料比較采用x2檢驗,計量資料的組間比較采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

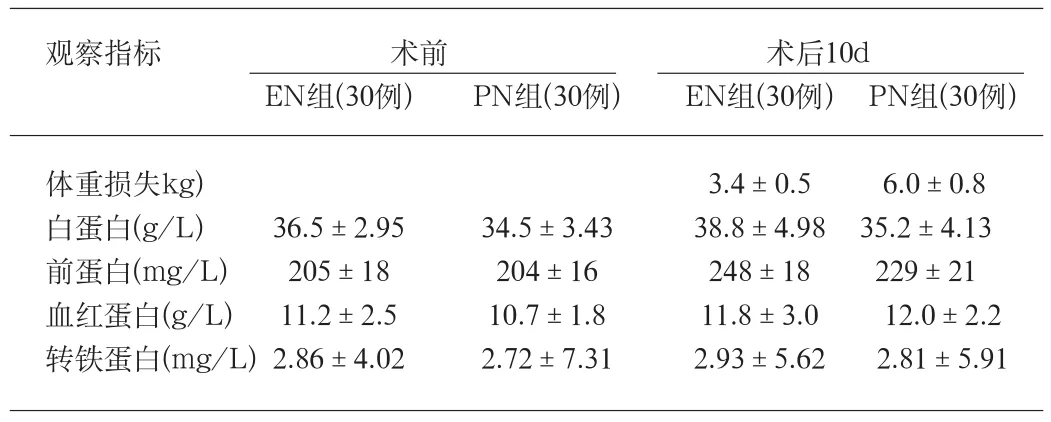

表1 兩組營養支持前后患者營養狀況指標的變化

表2 兩組患者術后恢復情況及手術相關并發癥比較

2 結果

2.1 營養指標 兩組患者均按計劃完成治療。EN組術后10d體重損失較TPN組明顯減少(P<0.01)。術前兩組的血紅蛋白,血清白蛋白,前白蛋白和轉鐵蛋白的含量無統計學差異。術后10d 4種蛋白水平較術前均升高,且EN組升高更為顯著。10d時,EN組血清蛋白和前蛋白平均水平均顯著高于PN組(P<0.05)。EN組血紅蛋白,平均水平亦高于PN組,但差異無統計學意義(P>0.05) (表1) 。

2.2 術后恢復情況及手術相關并發癥 術后肛門排氣時間,EN組為(54.2±7.2)h,PN組為(74.8±16.8)h,兩組比較差異顯著(P<0.01);術后住院時間EN組為(16.25±6.12)d,PN組為(23.16±16.28)d,兩組比較差異顯著(P<0.01);TPN組的深靜脈導管的感染率較EN組明顯升高,組間差異有統計學意義(P<0.05);兩組間其他并發癥的發生率差異無統計學意義(P>0.05),見表2。

3 討論

胃體及胃上部癌為了達到根治的目的常需施行全胃切除術。全胃切除術手術范圍大,食管-空腸吻合口漏的發生率相對較高,因此在手術后到完全經口飲食之間,提供足夠的營養物質以滿足創傷代謝需要,使其順利度過手術應激期,促進吻合口愈合非常重要[2]。傳統觀念認為只有胃腸道功能恢復正常以后才能對患者進行腸內營養支持,有研究證明胃的功能在術后1~12天恢復正常,大腸的功能于術后3~5天恢復正常,而小腸的蠕動、消化、吸收功能在腹部手術后6~12小時已經恢復[3-4]。另有研究表明禁食1周后消化道質量將減少50%,即使行全腸外營養(TPN)亦表現為腸黏膜萎縮、活動度降低,其細胞蛋白質、DNA和RNA含量降低,腸黏膜屏障功能受損,腸內菌群失調。本研究中,于胃癌術后24h即早期應用EN,結果表明,所有病人均能耐受并完成試驗,無嚴重并發癥發生,而且腸道功能恢復比較對照組顯著提前(P<0.01),提示術后早期腸內營養是可行且安全的。

能否改善機體的營養狀態是衡量營養支持是否有效的重要指標[5-6]。術后早期腸內營養能滿足術后應激時營養物質的需要,防止因吸收功能障礙而進一步加重營養不良,糾正已存在的營養缺乏。手術創傷后病人易合并代謝受損,EN治療能提供充足而均衡的熱量和蛋白質等營養底物,經腸道和門靜脈吸收,滿足術后恢復的代謝需要,減少了對機體自身蛋白質以及其他組織成分的分解,有利于促進患者蛋白質合成增加和功能恢復[7]。我們在研究中分別測定了兩組病人支持前后的體重、血紅蛋白、血漿總蛋白、白蛋白等營養指標的變化情況,結果顯示兩組的術后營養指標較術前有所增加,但EN組的增加程度較對PN高,說明術后早期腸內營養支持更能有利于維持機體營養狀態,補充手術創傷后所需的能量, 減少體重、蛋白的丟失幅度。

綜上所述,行根治性全胃切除術后的胃癌病人,早期應用EN是安全的,而且比PN更能夠改善營養狀況,減少并發癥的發生率,減少住院時間。早期EN是胃癌根治術后理想的營養支持方式,值得臨床推廣應用。

[1]黎介壽.圍手術營養支持的需要性[J].腸外與腸內營養,2006,13(3):129-131.

[2]許劍民.胃腸道腫瘤患者術前腸內營養支持[J].中華消化雜志,2005,25(1):19-22.

[3]李寧,黎介壽.腸內營養近20年的進展和展望[J].中國實用外科雜志,2002,22(1):628.

[4]Chen da W,Wei Fei Z,Zhang YC,et al. Role of enteral immunonutrition in patients with gastric carci-noma undergoing major surgery[J].Asian J Surg,2005,28(2):121-124.

[5]曹景玉,吳力群,郭衛東,等.早期腸內營養對肝切除患者術后恢復情況的影響[J].中國普通外科雜志,2009,18(1):103-105.

[6]鄧鑫,趙毅,崔釗,等.早期腸內營養在全胃切除術后的應用[J].中國實用外科雜志,2008,28(9):76.

[7]黎介壽.圍手術營養支持的需要性[J].腸外與腸內營養,2006,13(3):129-131.