低增生性骨髓增生異常綜合征和再生障礙性貧血鑒別

湯 萌,田 露

(景德鎮市第三人民醫院,江西 景德鎮 333001)

骨髓增生異常綜合征(MDS)和再生障礙性貧血(AA,再障)均有造血干細胞的損傷。前者主要表現為骨髓造血異常,后者則表現為骨髓造血衰竭。1982年FAB協作組提出MDS的血液診斷標準,根據該標準骨髓增生不低的MDS和典型的再障鑒別并無困難。然而有5~10%的MDS患者骨髓增生低下,這部分低增生性MDS和再障的鑒別,是臨床常遇到的困難,我們回顧了近6年我院住院的14例具有全血細胞減少,骨髓增生低下,并有不同程度的造血異常的病人,其診斷是MDS,還是AA,曾有疑義,后經多次骨髓檢查及動態觀察始確診。現分析討論如下。

1 臨床資料

1.1 病例 14例中男9例,女5例,中數年齡33歲(15~55歲),發病及就診時間1月至6年。

1.2 臨床特征 14例具有頭暈、蒼白、乏力。10例有皮膚紫癜。鼻衄、齦血女性月經過多等出血史,肝脾均未及。

1.3 血象 14例均表現為全血細胞減少,網織紅細胞絕對值減少。 Hb60g/L(32~90g/L),WBC 2.9×109(1.2~4.0×109/L),BPC 35×109(8~65×109/L),網織紅細胞計數0.007(0.001~0.017),9例診為再障中3例偶見晚幼紅細胞,2例偶見晚幼粒細胞,5例低增生性MDS患者中,2例偶見晚幼紅細胞,1例偶見晚幼粒及幼單核細胞。

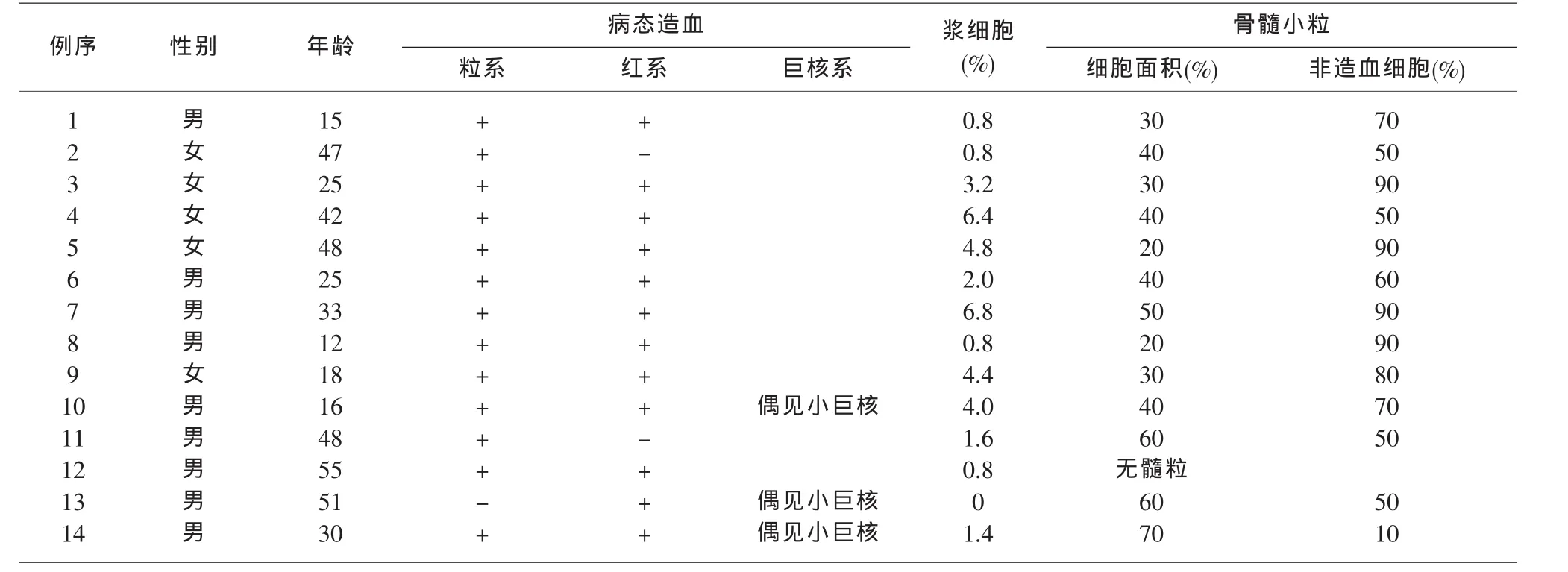

1.4 骨髓象 14例均進行多次骨髓檢查,均有2次~3次的骨髓象增生低下。所有病例均有不同程度的病態造血。粒系占26.5%(10~46.4%)可見部分中、晚幼粒細胞顆粒粗大或減少,部分細胞發育不平衡。例 1、10、11 可見少數 Pelger-Huet改變。例 1、10、11有輕度成熟受阻。紅系占17.8%(7.6~36%);多數患者紅系可見少數類巨變細胞,偶見分裂相和雙核幼紅細胞。例13可見3核、4核、幼紅細胞,5例未見巨核細胞。余者均少于6個,3例偶見小巨核,骨髓中漿細胞比例,骨髓小粒細胞面積及造血細胞比例見表1。

表1 低增生性MDS和再障患者的骨髓細胞形態觀察

依據1987年寶雞會議制定的再障診斷標準及1982年FAB協作組關于MDS診斷標準,結合臨床及實驗室動態觀察結果,本圖1~9例診為再障,例10~14診為低增生性MDS。MDS和再障患者骨髓中漿細胞均值分別為1.3~3.33%經秩和檢驗比較兩者無差異。骨髓小粒中細胞所占面積前者比后者多,兩者有顯著差異(P<0.05),小粒內非造血細胞前者比后者少,兩者無顯著差異。

2 討論

臨床工作中,我們常遇到有些患者全血細胞減少,骨髓增生低下,而粒系及紅系有不太顯著的造血異常,如粒系偶見Pelger-Huet異常,部分細胞顆粒粗大或減少,紅系見少數類巨變,雙核幼紅細胞及分裂相等。同時巨核細胞總數很少或未見。無法分析其形態。末梢血片偶見晚幼紅細胞或晚幼粒細胞,擬診為MDS。經動態觀察,根據其臨床表現及多次血液學和骨髓細胞形態的變化,發現其造血異常無發展,而造血衰竭加重符合再障。

低增生性MDS和再障雖都可造血異常,但輕重不同,前者常較顯著,如粒系明顯的核漿發育不平衡或成熟受阻Pelger-Huet細胞多見,紅系出現3核甚至5核以上細胞等,對于疑難病例應仔細分析其骨髓片或進行骨髓活檢。

通過本組14例回顧性研究發現低增生性MDS和再障患者骨髓內漿細胞比例均偏高,但無統計學意義,骨髓小粒內細胞所占面積再障者明顯減少,兩者有顯著差異,因此,我們建議骨髓小粒類細胞所占面積可做為低增生性MDS和再障鑒別的一個參考依據。

Deplauque曾提出:低增生性MDS可能是典型再障向MDS演變的中間階段,Marsh等也認為再障可以轉化為MDS。我們同意這種觀點。低增生性MDS和再障可能是一種疾病發展的不同階段。

臨床工作中,低增生性MDS和再障鑒別較困難,我們體會:①必須進行多次多部位骨髓穿刺,并進行動態觀察,以研究疾病的演變過程。②有條件行骨髓活檢。③骨髓小粒內細胞所占面積再障者明顯減少,可作為2者鑒別的一個參考依據。

[1]馮寶章.雷建玲.韓金哲等:骨髓增生異常綜合征和再生障礙性貧血等細胞遺傳學研究[J].中華內科雜志,1994,33(11):745.

[2]鄭天林.低增生性骨髓增生異常綜合癥.1997年國家級繼續教育項目“臨床血液學診斷講習班”衛生部北京醫院,1997,10(10):376.