低濃度碳酸利多卡因臂叢神經阻滯的效果觀察

陳 梁,曾 宇

(江門市蓬江區白石正骨醫院,廣東 江門 529030)

碳酸利多卡因起效與鎮痛擴散較快,對感覺與運動的阻滯較強、擴散范圍較廣,已用于臨床多年。文獻研究多與利多卡因進行對比,而高低濃度碳酸利多卡因間的對比研究則較少。本研究目的為探討低濃度碳酸利多卡因肌間溝路臂叢神經阻滯的效果以及降低局麻藥的毒性反應。

1 資料與方法

1.1 一般資料 60例手外傷手術和上肢骨科手術的患者,ASAⅠ-Ⅱ級,隨機分為兩組進行臂叢神經阻滯:I組(30例)予1.2%碳酸利多卡因30 ml,Ⅱ組(30例)予0.6%碳酸利多卡因30 ml,兩組藥物中均加入腎上腺素(1/20萬U),并確保室溫為24℃-26℃,手術時間為30-60 min,手術輸液量500-1000 ml。

1.2 方法 病人麻醉前無用藥,入室后常規連接心電監護。由有經驗的麻醉醫師行肌間溝路臂叢阻滯,患者去枕平臥,頭旋轉至患肢的對側,常規消毒,囑患者輕微抬頭暴露胸鎖乳突肌鎖骨頭,從該肌鎖骨頭向外依次確定前、中斜角肌及肌間溝,指尖緊壓肌間溝底部沿指尖進針(不刻意尋找異感),針尾向后向頭側偏60°,回抽無回血后緩慢注入藥物。

1.3 觀察指標 在注藥后5 min、10 min、15 min、30 min、60 min由另一名麻醉醫師分別對橈神經、正中神經、尺神經、肌皮神經的感覺運動區域進行感覺和運動阻滯評估。感覺阻滯按以下標準評估:患者對針尖無任何感覺為0分,對針尖有輕微感覺為1分,對針尖有感覺但無痛覺為2分,有痛覺為3-9分,無阻滯效果為10分。各神經針刺點分別為:橈神經為拇指虎口區、正中神經為中指掌側遠節、尺神經為尾指中節外側、肌皮神經為前臂外側[1]。運動阻滯使用校正的Lovett等級評分[2]進行評估:完全不能活動為0分,幾乎不能活動為1分,活動嚴重受限為2分,活動輕度受限為3分,肌力嚴重減退為4分,肌力輕度減退為5分,肌力正常為6分。各支神經的判斷方法為:肌皮神經為前臂屈曲、正中神經為手腕屈曲、橈神經為手腕外展、尺神經為拇指內收。記錄患者阻滯后寒戰、喉返神經麻痹、霍納綜合征發生情況。

1.4 統計分析 采用SPSS 17.0統計軟件進行統計學分析,計量資料以均數±標準差(±s)表示,比較采用t檢驗,計數資料比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況 兩組患者年齡、體重、身高、基礎血壓、心率、臂叢神經阻滯實施時間、手術時間、術中出血量、輸液量、室溫等方面比較差異無統計學意義。

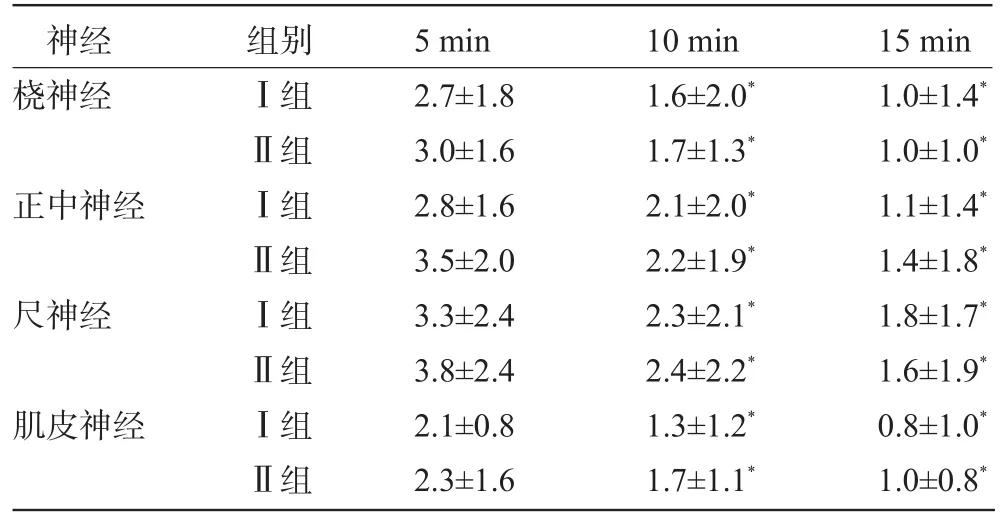

2.2 感覺阻滯 兩組患者阻滯后5 min各支神經均產生麻醉效果,阻滯15 min后接近最大麻醉效能,各支神經區域感覺均達到無痛狀態,評分小于2分,評分明顯低于阻滯后5 min(P<0.05),組間比較兩組患者在各時間點各支神經感覺阻滯評分差異無統計學意義。見表1。

表1 兩組腋路臂叢神經阻滯后不同時點的感覺阻滯評估(±s)

表1 兩組腋路臂叢神經阻滯后不同時點的感覺阻滯評估(±s)

注:與阻滯后5 min比較,*P<0.05。

神經橈神經正中神經尺神經肌皮神經組別Ⅰ組Ⅱ組Ⅰ組Ⅱ組Ⅰ組Ⅱ組Ⅰ組Ⅱ組5 min 2.7±1.83.0±1.62.8±1.63.5±2.03.3±2.43.8±2.42.1±0.82.3±1.610 min 1.6±2.0*1.7±1.3*2.1±2.0*2.2±1.9*2.3±2.1*2.4±2.2*1.3±1.2*1.7±1.1*15 min 1.0±1.4*1.0±1.0*1.1±1.4*1.4±1.8*1.8±1.7*1.6±1.9*0.8±1.0*1.0±0.8*

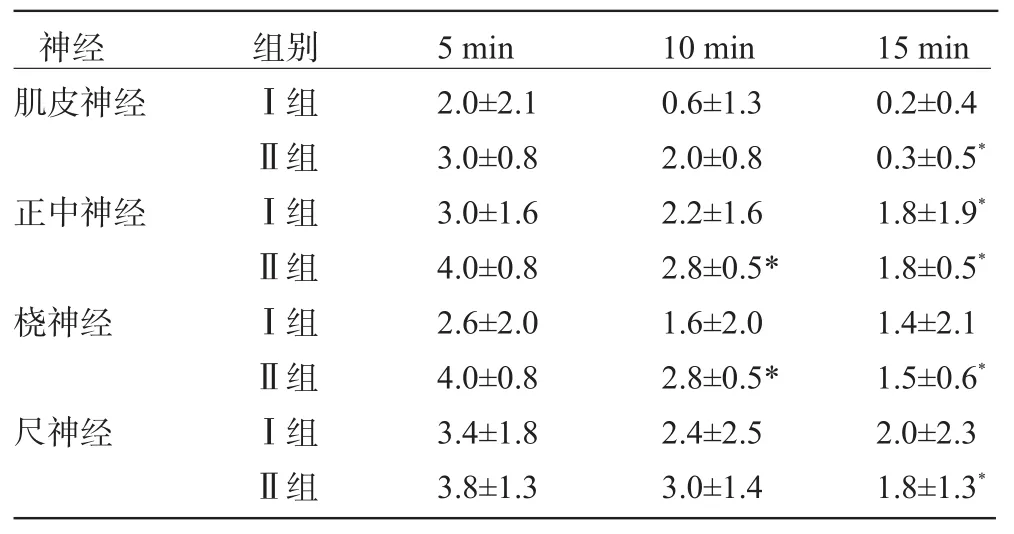

2.3 運動阻滯 組內比較:與阻滯后5 min比較,阻滯后10 min、15 min運動阻滯效果明顯(P<0.05),其中肌皮神經評分低于1分者,幾乎不能運動;組間比較:兩組患者各時間點運動阻滯差異無統計學意義。見表2。

表2 兩組腋路臂叢神經阻滯后不同時點的運動阻滯評估(±s)

表2 兩組腋路臂叢神經阻滯后不同時點的運動阻滯評估(±s)

注:與阻滯后5 min比較,*P<0.05。

神經15 min組別5 min 10 min肌皮神經正中神經橈神經尺神經0.2±0.40.3±0.5*1.8±1.9*1.8±0.5*1.4±2.11.5±0.6*2.0±2.31.8±1.3*Ⅰ組Ⅱ組Ⅰ組Ⅱ組Ⅰ組Ⅱ組Ⅰ組Ⅱ組2.0±2.13.0±0.83.0±1.64.0±0.82.6±2.04.0±0.83.4±1.83.8±1.30.6±1.32.0±0.82.2±1.62.8±0.5*1.6±2.02.8±0.5*2.4±2.53.0±1.4

2.4 并發癥 Ⅰ組發生寒戰16例(53%),喉返神經麻痹2例,Ⅱ組發生寒戰6例(20%),霍納綜合征1例,Ⅰ組寒戰發生率明顯高于Ⅱ組(P<0.05)。

3 討論

碳酸利多卡因和其他局部麻醉藥比較具有起效與擴散較快、對感覺與運動的阻滯較強、擴散范圍較廣的特點。碳酸利多卡因pH值呈堿性,堿基比率較高,使它通過神經膜的能力增強,而且CO2對神經有直接抑制作用以及促進局麻藥彌散與捕獲的作用,增強局麻藥對神經的抑制,這些都是形成碳酸利多卡因起效快、擴散快、麻醉效能強的原因[3]。正因為如此,即使是較低濃度的碳酸利多卡因也能憑借其突出的穿透性和對神經直接、間接的抑制作用發揮出較強的麻醉效果。本研究高低濃度碳酸利多卡因在各時間點對各支神經感覺阻滯差異無統計學意義,在阻滯15 min后對各支神經阻滯區域內感覺阻滯評分都低于2分,達到了無痛狀態,完全滿足了骨科上肢手術的要求。低濃度碳酸利多卡因和高濃度碳酸利多卡因對各支神經的運動阻滯效果明顯,沒有明顯差別,在阻滯15 min后對大多神經都產生了有效的運動阻滯,尤其對肌皮神經運動阻滯評分低于1分,達到完全制動,滿足了骨科短小手術對術中制動以及復位肌松的要求。

本研究在確保手術環境溫度、手術時間、術中輸液量無差異的條件下,Ⅰ、Ⅱ兩組對碳酸利多卡因均表現一定程度的寒戰反應,但高濃度組明顯高于低濃度組。

臂叢神經阻滯成功與否的關鍵因素在于局麻藥是否能夠有效地阻滯臂叢神經,過去一直比較推崇予較大容量且高濃度的局麻藥行臂叢神經阻滯,但碳酸利多卡因有較強的穿透細胞膜的能力,即使是較低的濃度仍然能達到對臂叢神經的有效阻滯,并能減弱麻醉藥毒性反應所致的寒戰反應。

[1]DavidL.Brown.局部麻醉圖譜[M].北京:科學出版社,2002:10-11.

[2]Sia S,Bartoli M.Selective ulnar nerve localization is notessential for axillary brachial plexus block using a multiplenerve stimulation technique[J].Reg Anesth Pain Med,2001,26:12-16.

[3]毛秀月.利多卡因的新劑型—碳酸利多卡因[J].國外醫學麻醉學與復蘇分冊,1993,14(5):274-276.