增強高校知識創新能力的研究

劉毅

(福州大學,福建 福州 350108)

增強高校知識創新能力的研究

劉毅

(福州大學,福建 福州 350108)

文章通過從創新導師制度、培養和引進相結合、教學和科研相統一這三個方面,結合我國現階段高等院校發展的特點,以及在發展過程中遇到的一些困難,對當前高校增強知識創新能力的途徑作出簡要分析。

高等院校;知識創新能力;分析

在同濟大學慶祝建校100周年上,胡錦濤主席致賀信指出,高等學校是實施科教興國戰略和人才強國戰略的重要陣地。在國務院開始構思和建立的國家創新體系中,高校也被賦予知識創新的重任。由此可見,隨著知識的增值,大學在科教興國和知識創新中的地位和作用日益增強,誰抓住了知識創新,誰就贏得了21世紀可持續發展的主動權。

可以預見,在新的世紀,高校只有千方百計地激活內在的知識創新能力,培養更多的創新型人才,以創新求發展,才能從根本上解決高校可持續發展的動力問題。

論文主要從創新導師制度、培養和引進相結合、教學和科研相統一這三個方面分析當前高校增強知識創新能力的一些途徑。

一、創新導師制度,促進隱性知識傳播

(一)實施研究生雙導師制

在我國研究生培養實踐中,一種新的培養模式正在生成,也就是學校導師和企業、管理部門導師共同指導研究生完成學業的制度,簡稱“雙導師制”。

雙導師將社會與高校的資源進行整合共享,集理論與實踐培養創新于一體,突出導師組集體培養的優勢,這種多樣化的培養模式是對傳統單一、封閉式研究生培養模式的超越。雙導師制不僅有以校內教授為主的學術導師,而且有校外有豐富實踐經驗的企業高級工程師或政府管理部門人員等來擔任職業導師。校內外兩位導師的合作指導,交流情況,切磋經驗,互相配合,有利于研究生拓寬知識面,增加社會經驗,縮短成才過程,并能促進導師水平的提升,為創新型研究生培養提供廣闊的發展空間。高校、科研院所、企業優勢互補、資源優化,為高校知識創新創造良好條件。

(二)推行本科生導師制

實踐經驗證明,本科生導師制是提高知識創新能力的有效途徑。在我國,導師制長期以來是針對研究生教育的,本科生主要實行班主任或輔導員制。隨著教育改革的深入,從20世紀90年代開始,部分高校開始在本科生的教育管理中實施導師制試點,取得了不俗的效果。2002年,北京大學、浙江大學全面實施本科生導師制,在全國產生了轟動效應。近年來,各地高校對于本科生導師制進行了有力的探索,形成了多種本科生導師制模式,各有其優缺點。由于實行導師制要求較高的師生比,而大部分高校導師資源稀缺,師生比例過低,根據各種模式的優缺點比較,論文構建了以下采用“導師+導生+輔導員”的本科生導師制模式。

本科生導師制其具體方案如下:

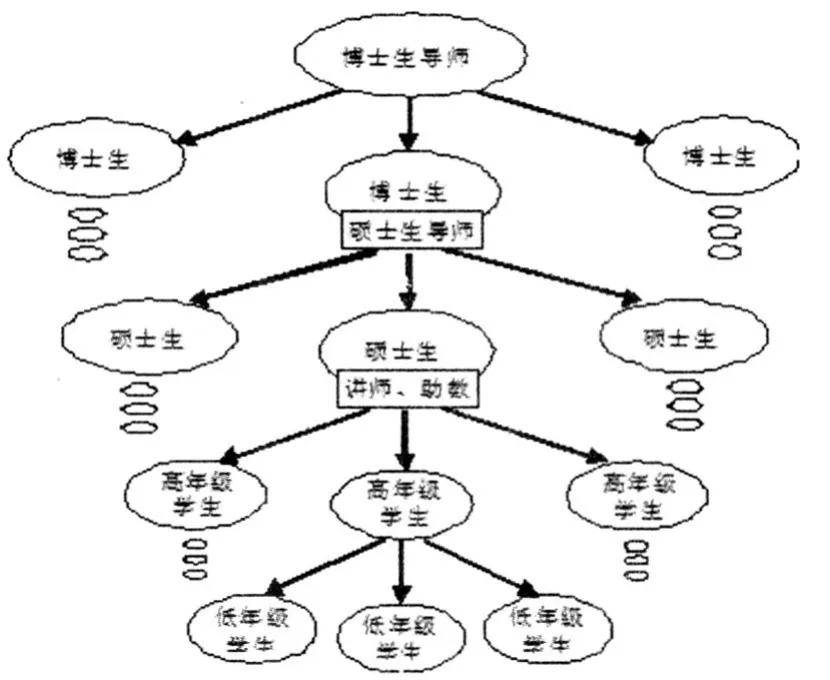

一是講師、助教可以直接擔任本科生的導師,而碩士生導師和博士生導師因數量有限,他們指導本科生可采取如圖所示的推行本科生導師制的模型。以博士生導師為例,一名博士生導師指導若干名博士生和碩士生,博士生再去指導若干名碩士生,碩士生再去指導若干名本科生。

二是由1名導師從一年級新生入學起就指導5名新生,采用4年一貫制,即每年都增加5名新生,第2年就指導10名學生,第3年指導15名學生,從第4年起每年指導人數都保持在20名。由于每屆只指導5名學生,方便了導師對學生進行全方位的教育和管理。導師可以針對學生的個性特征因材施教,還可以從入學時就設計指導學生的各種實踐環節乃至畢業設計,這也有助于培養應用型本科人才目標的實現;同時,由于是同一導師,也便于高低年級學生之間的溝通。

三是由研究生充當導生,協助導師指導高年級學生,由優秀的高年級學生協助導師指導低年級學生。

四是按年級和專業來分配專職輔導員。這樣,形成一個以導師為核心的團隊,在團隊的相互學習、指導中促成隱性知識的傳承。

二、培養與引進相結合,提高知識創新載體能力

(一)培養知識創新型人才

知識創新型人才是創新意識、創新思維、創新精神、創新能力、創新品格都非常突出的人才,是知識創新的主體,承載著對知識創新活動影響巨大的隱性知識。因此,培養創新型人才,有利于提高知識創新載體能力。

知識創新型人才的形成是主客觀因素共同作用的結果,既需要主觀的自我努力,更需要教育培養。高校培養知識創新型人才目標的實現,必須根據時代發展要求、現實社會需要和高等教育改革發展的趨勢,充分重視人才培養科學研究、學校教育和社會環境等諸方面因素,制定和形成切實可行的措施和途徑。

1.加強理論研究,推進知識創新型人才培養科學化

創新人才的培養,必須加強人才培養工作的理論研究,在科學理論的指導下,積極學習和借鑒國內外創新人才培養的優秀成果,不斷探索新時期知識創新型人才培養的科學規律,推進創新人才培養的科學化。

2.深化教育改革,大力實施創新教育

知識創新型人才的培養,主渠道是學校教育。高校要根據時代發展和高等教育自身發展需要,深化教育改革,全面實施素質教育,重點強化創新教育。

3.落實政策措施,優化知識創新型人才成長的社會環境

社會環境是實現創新的重要因素,也是高校知識創新型人才培養的重要條件。社會環境主要包括輿論環境、管理環境和法制環境等幾個方面。從某種意義上說,高校知識創新型人才既是教育出來的,也是環境熏陶出來的。良好的社會環境對高等教育的人才培養具有支持、促進和催化作用;相反,缺乏良好社會環境的高等教育,其人才培養的效果必將受到制約,甚至導致其目標的迷失。

(二)吸引人才,引進人才,留住知識創新型人才

吸引人才的關鍵是要理解人才、尊重人才、善待人才。創造吸引人才的各種條件,在培養知識創新型人才的同時,建立起一個符合創新人才規律的知識創新型人才的引進和管理機制。

1.創造寬松自由的人文環境,搭建人才發展和實現自身價值的平臺

現在高薪、房子、戶口、科研啟動經費等因素,漸漸不再成為知識創新型人才流動的關鍵。較高薪而言,更多知識創新型人才看重的是自身價值的實現和美好的發展前景。如何提升高校的品質和活力,改善吸引知識創新型人才的軟環境,已經成為吸引并留住知識創新型人才的重點。

2.把最優秀的人才吸引到教師隊伍,建設好一支高水平的教師隊伍

營造一個真正吸引有才華、有抱負的人的學校環境,通過經濟方面的激勵措施,形成精神激勵和物質激勵相結合的激勵機制,把我們優秀的年輕人吸引到最需要他們的學校,并盡可能減少優秀教師的流失。

3.感情留人,事業留人

比吸引人才更重要的是留住人才,重視引進新的人才的同時,要不忘舊的人才,不能引進后就不聞不問。服務家鄉,在中國文化中也是一個很有生命力的因素,許多名教授在地方大學任教,多數是出于對家鄉的情感和當地行政官員對這些教授保持的敬意。另外,師徒關系也能使高水平的學者把他們的弟子吸引到師傅需要的地方去。這些情感因素,常常具有超越城市、薪水等硬性條件的作用。

三、教學與科研相統一,增強高校知識創造能力

(一)科研是源,教學是流,二者協同統一

高校教師的教學任務是將前人的科學發現、別人的科學發現以及自己的科學發現傳授給學生。若沒有科研,教學便是無源之水、無本之木。同時,教學內容也是科研活動的理論基礎,科研活動經過實踐的檢驗,產生新的定義、定理、定律,即理論,又可以變成新的教學內容,新的教學內容更變成了深層次科學實踐活動的理論基礎。從科研到教學,從教學到科研,再從科研到教學……這種良性循環,是由大學教師來完成的。

錢偉長院士在2002年《群言》雜志第8期撰文說:“大學必須拆除教學與科研之間的高墻。高等學校教學必須與科研結合,教學不能和科研分家。你不教課,就不是教師;你不搞科研,就不是好教師。教學沒有科研作為底蘊,就是一種沒有觀點的教育,沒有靈魂的教育。”錢偉長院士這番言論,是對大學處理教學與科研關系的最好解讀,具有普遍指導意義。

(二)按相似性理論對教學與科研進行整合

教學與科研之所以相統一,是因為二者具有相似性。第一,大學教學活動以傳授科學知識(包括已發現的新的科學知識)為主,科研活動以發展科學知識為主。在這里,科學知識是二者的結合點。第二,教學活動必須突出學生創新能力的培養和發揮,科研活動本身更是創新性活動。在這里,科學創新是二者的結合點。第三,大學的中心任務是培養高質量的人才,是以培養創新型人才為中心。所以,教學也好,科研也好,均必須為人才培養服務,為社會服務。

另外,學科是不斷發展的,現在已擁有數千個學科分支及其理論。學科的發展正是教學與科研不斷結合和發展的結果,是教學與科研共同作用的結晶。教師置身于教學和研究的互動中,教學不僅為科研培養了創新型人才,提供了知識和智力的基礎,而且教學實踐也會部分地提出科研內容,提高教師從事科研的自覺性,有利于知識創新。

(三)區別對待,合理安排高校的教學和科研工作

高等學校的職能是隨著科技的發展和人類社會的進步而不斷發展變化的。在高等學校的初創階段,其主要職能是傳授知識,中心工作是教學。隨著產業革命的進行,科學研究也成為高等學校的重要職能。通過這兩個職能,貢獻給社會的是專門人才和科研成果。

在知識創新的過程中,高校怎樣正確處理教學與科研的關系,對于高校提高知識創新能力是一個非常重要的問題。科研是源,教學是流,相互交叉和重疊的辯證關系要求我們在合理安排高校的教學和科研工作中,要對于那些“學術精英”,適當減輕教學任務,讓他們有更充裕的時間進行科研工作,創造出更多的科研成果,為教學提供更多的知識內容;而對于那些在教學工作上有天賦的老師,我們要通過激勵機制的改革,使這些老師能夠安心地從事教學工作,培養更多的知識創新型人才,為知識創新活動提供源源不斷的科研人員,從而發揮出教學和科研均具有相互促進的作用。

G64

A

1673-0046(2010)6-0119-02