環境庫茲涅茨曲線——內生機制抑或規制結果?

張學剛,王玉婧

(天津商業大學經濟學院,天津 300134)

一、引 言

20世紀90年代初,Grossman和Krueger(1991)等在經驗研究中發現,環境污染程度與經濟增長之間存在倒U型關系:隨著經濟增長和收入水平的提高,環境質量在初始發展階段呈惡化趨勢,當經濟發展到一定水平,環境惡化的態勢達到頂點,之后環境質量趨于改善[1]。這種關系與Kuznets(1955)提出的收入差距與經濟增長的關系類似,因而稱為 “環境庫茲涅茨曲線”(Environmental KuznetsCurve,簡稱EKC)。EKC揭示出環境質量開始隨著收入增加而退化,收入水平上升到一定程度后隨收入增加而改善,即環境質量與收入為倒U型關系。

國內外關于EKC的研究主要集中于以下兩個方面:一是檢驗EKC的倒U型關系是否存在,如Panayoutou(1993)、Shafik(1992)、范金 (2002)、彭水軍 (2006)等發現污染與收入之間存在倒U型關系,Eakin(1998)、Hettige(1995)、沈滿洪 (2001)等發現倒U型關系并不存在,普遍接受的認識是Dinda(2004)的研究結論——不存在適合所有地區、所有污染物的單一模式[2];二是對有關EKC形成機理的研究,如Grossman和Krueger(1995)從規模效應、結構效應、技術效應等方面來解釋EKC的形成[3],Lopez(1994)從需求方面進行了論證,陳燕瑩 (2002)從污染治理規模收益遞增方面進行解釋。有關這方面的研究綜述見Stern(1998)以及Dinda(2004)、張學剛 (2009)等[4][5]。

這些研究有助于我們理解經濟發展與環境質量之間的關系,但也存在一些不足之處:(1)大多數的研究只考慮收入增長因素對環境質量的影響,經濟-環境關系的內在機理依然處于 “黑箱”狀態,剖開黑箱并弄清曲線背后的作用機制才是更有意義的工作[6];(2)盡管也有學者從生產規模和產業結構 (Grossman,1995)、貿易 (Suri,1998)、技術 (Selden,1995)、公眾參與 (Magnani,2000)、收入分配 (Torras,1998)等方面探討了各種因素對環境的影響,但它們大多以發達國家為背景,與我國各地政府具有極強的促進經濟增長的政策取向的背景不同。鑒于此,本文以我國大氣污染物的排放量為研究對象,利用2000-2006年全國30個省市自治區的面板數據探討倒U型關系是否存在,并在此基礎上進一步研究包括環境規制等在內的一些政府控制變量對污染物排放的影響,以期探明經濟-環境黑箱背后的作用機制,為政府制定環境政策提供一些可操作的建議。

二、研究模型、方法及數據

(一)研究模型及分析方法

本文采用如下的環境質量與經濟發展水平的簡約方程進行分析:

其中,Eit代表第i個省在第t年的人均污染物排放量,yit代表第i個省在第t年的人均GDP,ai為特定的截面效應,εit是隨機誤差項。

這里,我們采用省級面板數據模型。相比時序模型或截面模型來說,面板模型有以下優點:首先,包含截面數據 (不同地區)和時序數據的面板模型涵蓋的樣本點較多,可帶來較大的自由度,從而較好地解決樣本容量問題 (Sims,1986);其次,EKC形狀不但具有時間維度特征,同時也具有截面維度特征,結合時序和截面信息的面板數據能反映經濟發展水平變化、差異對EKC的綜合影響。

有關EKC面板數據估計一般采用混合模型 (PCS)或變截距模型 (Stern,2004)。而變截距模型估計又可分為固定效應模型 (Fixed Effect Model,FE)和隨機效應模型 (Random Effect Model,RE)。至于選用哪種模型,則要進行參數檢驗。具體的做法是:先根據F-test來判斷選用混合模型還是變截距模型,如果選用變截距模型,則通過Hausman檢驗來進一步判斷是選用固定效應模型(FE)還是隨機效應模型 (RE)。

(二)變量選取及數據來源

考慮到研究問題的專注性及數據的可獲得性,本文只考察我國大氣污染狀況與收入變動的關系,具體包括工業SO2、煙塵 (smoke)、粉塵 (dust)。數據來自 《中國環境年鑒 (2000-2006)》。經驗研究中,污染指標度量通常用總量指標、濃度指標或人均排放量指標。本文選用大氣污染人均排放量指標,單位均為千克/人。收入變化用人均收入指標來度量,具體數據由歷年 《中國統計年鑒》整理、計算而得,單位為萬元/人。

三、采用實際排放量與公布排放量對環境庫茲涅茨曲線的對比研究

研究環境污染與經濟增長的關系,首先應區分污染物實際排放量與公布排放量之間的差別[7]。污染物實際排放量I(Incipient emission)指伴隨經濟活動過程而產生的污染物數量,這些污染物一般會在政府環境規制或公眾壓力下由企業等相關主體進行一定量的處理A(Abatement),然后再排放到環境系統中,這種經過不同程度處理后排放的廢物量即為公布排放量C(Claimed emission)。顯然,公布排放量應該是實際排放量減去處理量,即C=I-A。在EKC的實證研究中,研究者往往直接使用考慮了環境規制因素后的公布排放量數據進行計量分析,這種做法忽視了污染物公布排放量與實際排放量的差別,其所得結論值得商榷。

在我國的環境年鑒中,除公布各省三種大氣污染物的排放量外,還公布這三種大氣污染物的去除量,因此這二者之和就是我們所需要的大氣污染實際排放量 (即總排放量)。顯然,正是由于政府實施環境規制政策,使得污染物實際排放量小于公布排放量。因此,污染物的去除量在某種程度上可以看作是環境規制的結果,這無疑為我們探究環境規制對EKC的影響提供了可能。

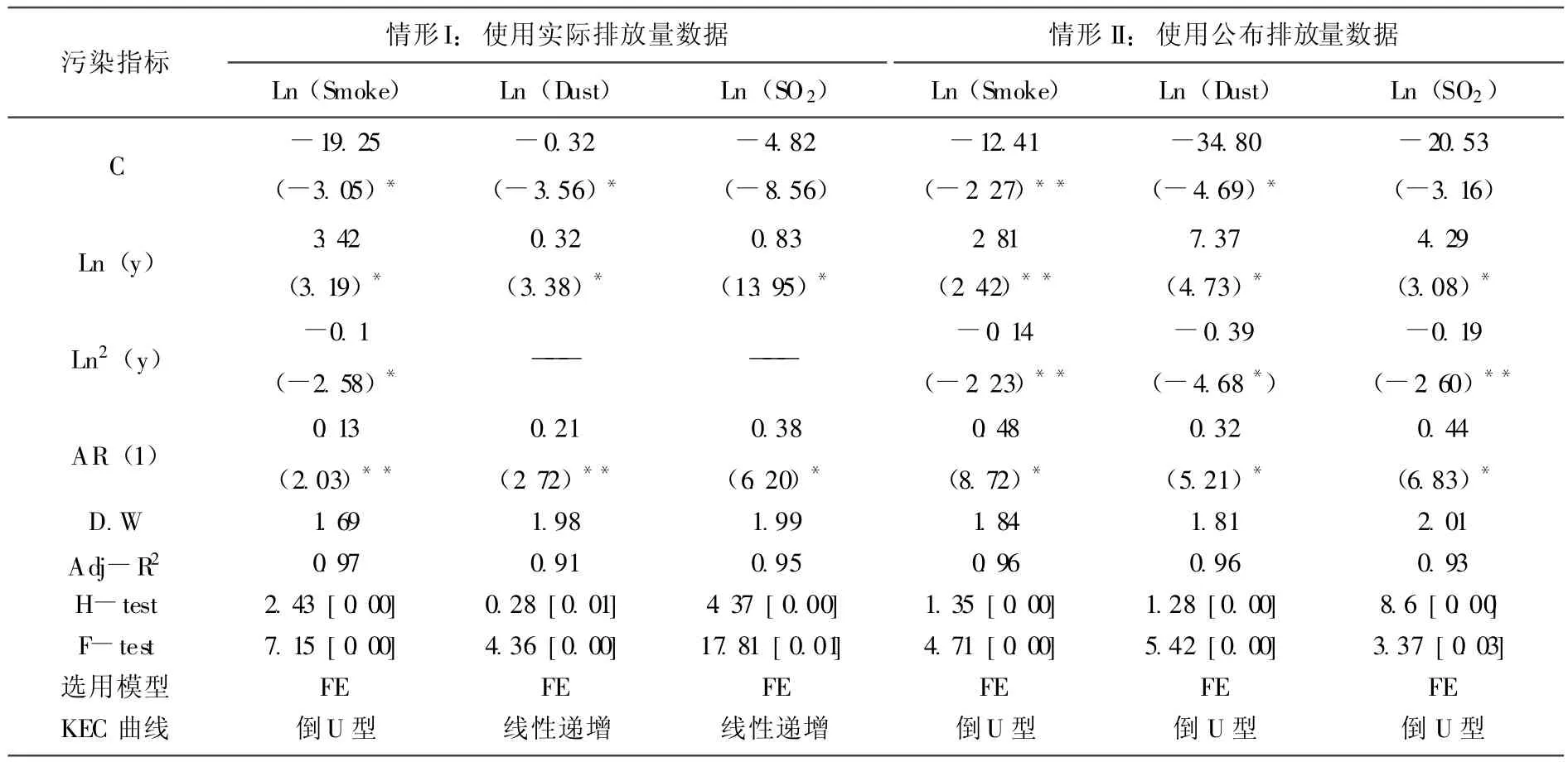

利用2000-2006年間我國30個省市自治區的面板數據,運用Eviews分析工具分別對工業SO2、煙塵、粉塵等三種大氣污染物公布排放量與實際排放量進行回歸分析,得到兩組計量結果 (如表1所示)。

表1 情形Ⅰ和情形Ⅱ的計量結果

情形 (Ⅰ)是不考慮政府環境政策因素的實證結果。在考察的三組大氣污染物中,只有工業煙塵與收入之間的關系是倒U型,符合標準的EKC假說。另外兩種廢氣排放 (粉塵、SO2)與收入之間不滿足倒U型關系而呈線性 (遞增)關系,具體表現為收入每增加1%,導致粉塵、SO2分別增加0.32、0.83個百分點。這種同步惡化的關系與近年來我國各地以高投入高消耗、片面追求總量和速度的粗放式增長的政策取向直接相關。有關數據表明,我國單位GDP污染排放量是美國的9倍、世界平均水平的3倍[8]。由此可見,為控制環境質量進一步惡化,建立低投入、高產出、低消耗、少排放為特征的集約型發展方式勢在必行。

情形 (Ⅱ)是考慮政府環境政策作用的實證結果 (采用公布排放量數據與人均收入進行計量)。考慮了政府規制因素后,粉塵、SO2與人均收入的關系由先前的線性遞增轉變為倒U型關系,符合環境EKC的倒U型假說。可見,環境庫茲涅茨曲線的存在,某種意義上是政府環境政策的結果。事實上,Panayoutou(1993)研究表明,安全的財產權、契約有效實施的制度能夠熨平環境庫茲涅茨曲線。Torras(1998)、Magnani(2000)等的研究也揭示政策因素對EKC的形狀有決定性影響。

四、加入政策控制變量對環境庫茲涅茨曲線的進一步研究

上文考察了環境質量 (大氣污染物排放量)與經濟增長 (用收入變化來代表)之間的關系。事實上,環境與經濟增長之間的關系非常復雜,除收入外還涉及到人口、經濟規模、經濟結構、技術水平、貿易狀況、政治體制、環境意識等眾多因素 (Dinda,2004)。為此,本研究將在上文簡約模型的基礎上加入一些其他影響污染排放的政府控制變量,探討這些政策因素對污染排放的影響。

(1)產業結構。Grossman、Panayotou等認為,在經濟起飛和加速階段,第二產業比重增加,工業化帶來嚴重的環境問題。當經濟從高耗能、高污染的工業轉向低污染、高產出的服務業和信息業時,經濟活動對環境的壓力降低,環境質量將出現改善。這里我們引入產業結構變量Sit(用第二產業產值占GDP比重來表示)來分析結構變化對大氣污染物排放的影響。

(2)技術進步。現有研究一般用與環保相關的科研經費來表征技術進步,該指標刻畫了環境技術進步對污染減少的直接效應,但無法表征技術進步對生產效率的提高、產業結構轉化等帶來環境改善的間接效應 (彭水軍,2006)。為此,我們引入萬元GDP能耗指標eit來分析技術進步狀況對環境的影響。在其他條件一定時,技術水平提高表明經濟活動消耗的能源、資源減少,相應地污染物排放量也會下降。因此,eit指標能大體上代表技術水平對污染排放的影響。

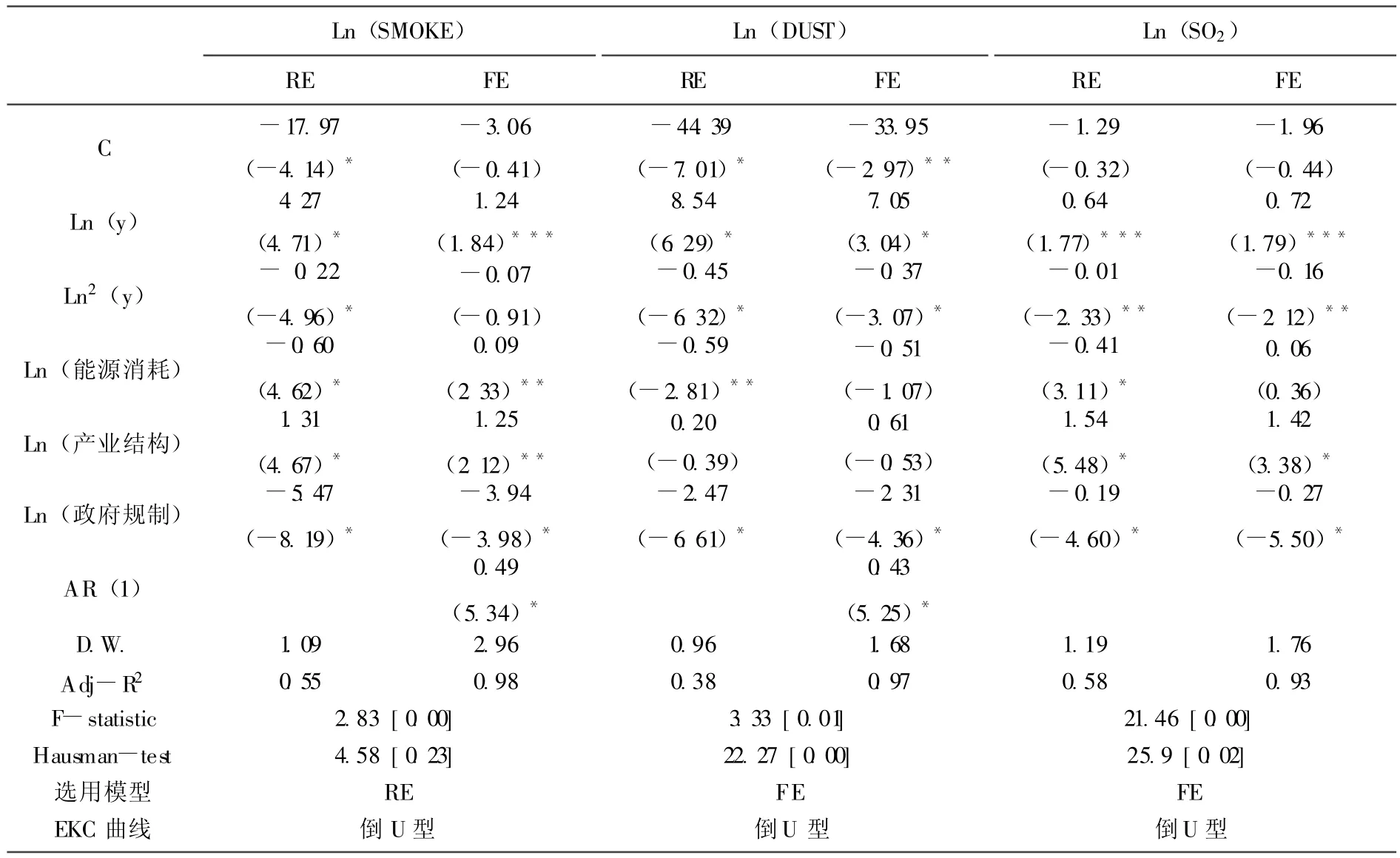

表2 加入環境規制等控制變量的計量結果

(3)環境規制。在跨國研究中,Knack和Keefer(1998)用合同實施保障、政府效率、法律實施效率、政府腐敗程度、沒收風險等5種方式間接衡量不同國家的環境政策水平[9]。Panayotou(1997)用合同實施保障間接代表不同國家環境政策的質量和力度[10]。由于數據限制及國情因素,這些指標都不是理想的替代變量。鑒于環境公報中公布了大氣污染物排放量和除去量數據,在其他條件一定時,污染物除去量越大,表明企業治污力度越大。據此,我們用污染物去除率Rit(大氣污染物去除量和實際排放量的比值)作為地方政府環境政策強度的替代變量[11]。Rit的系數預期為負,表明政策強度越大,污染物排放越少。

這樣,考慮其他控制變量后的模型設定如下:

這里的Eit、yit與前面相同,分別代表人均排放量和人均收入,Sit、eit、Rit分別代表產業結構、技術水平、政府規制等影響環境質量的控制變量。

表2是利用Eviews軟件計量的結果。

(1)環境規制對環境質量的影響。實證結果表明,環境規制與污染排放之間存在高度負相關關系,符合理論預期。總的來看,3個模型的彈性系數較大,說明環境規制對污染的控制發揮了重要作用。其中,規制對工業煙塵排放作用顯著,環境規制強度每提高1%,工業煙塵下降5.47個百分點。

(2)技術水平對環境質量的影響。以萬元GDP能源消費量代表的技術進步對污染物排放有顯著的控制作用,符合理論預期,也與Grossman和Krueger(1995)強調的技術進步效應對環境質量的正面影響的結論一致。從模擬結果來看,技術進步對工業煙塵、粉塵的控制作用相對較大,技術進步每提高1%,二者可下降大約0.6個百分點。而技術進步對SO2排放量的影響則較小,只帶來0.06個百分點的下降,表明技術對促進SO2排放下降存在較大的改進空間。

(3)產業結構對環境質量的影響。以第二產業比重為變量的產業結構與環境污染排放之間存在正相關關系,符合理論預期。根據模擬結果,第二產業結構提高1%,帶來了工業煙塵和SO2分別增加1.31、1.42個百分點。因此,要提高環境質量,降低第二產業比重、提高信息服務業等第三產業的結構調整勢在必行。

五、研究結論及政策啟示

本文基于2000-2006年我國30個省市自治區的面板數據,以大氣污染物排放為研究對象,對是否存在EKC進行了實證性探討,并進一步就環境規制等影響環境質量的因素作了研究。

(一)當前我國各地環境污染與收入水平實際上是同步增加的正相關關系,這與我國片面追求速度而忽視環境污染的政策取向密切關聯。該結論與國內既有的EKC實證研究關于大氣污染物符合標準倒U型假說的結論相矛盾,造成這種差異的原因在于污染指標選取的不同:本研究選取的是污染物的實際排放量數據,不同于考慮了環境規制因素后的公布排放量數據。

(二)使用包含環境規制后的公布排放量數據與人均收入進行計量的結果發現,工業粉塵、SO2與人均收入之間關系由先前的線性遞增轉變為倒U型關系,表明環境庫茲涅茨曲線關系存在相當程度上是政府環境政策的結果。由此可見,經濟增長并不能帶來環境質量的自動改善,甚至不是主要的辦法[12]。簡單地迷信經濟增長能夠內生地帶來環境質量的改善,在實踐中將會帶來嚴重的后果。

(三)產業結構升級、技術進步、政府對環境規制等對環境質量有重要的影響。該結論具有非常重要的政策含義:環境質量改善依靠單純的經濟增長不是可行的途徑,只有產業結構調整、技術進步和強化環境規制,才是真正有效的途徑。在當前階段,為扭轉環境質量惡化的趨勢,必須降低第二產業比重、提高第三產業比重,推進降低萬元GDP能耗等技術進步,執行更加嚴格和有效的環境政策。

[1]Grossman G.,Krueger A.Environmental Impact of a North American Free Trade Agreement[Z].NBER Working Paper,1991,No.3914.

[2]Dinda S.Environmental Kuznets Curve Hypothesis:A Survey[J].Ecological Economics,2004,(49),pp.431-455.

[3]Grossman and Krueger A.Economic growth and the environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(2).

[4]Stern.Progress on the environmental Kuznets curve[J].Environment and Development Economics,1998(3),pp.175-198.

[5]張學剛.環境庫茲涅茨曲線研究批判綜論 [J].中國地質大學學報,2009,(6):51-54.

[6]Ezzati M.Towards an integrated framework for development and environmental policy:the dynamics of Environmental Kuznets Curves[M].World Development,2001.

[7]Baldwin R.Does sustainability require growth?The Economics of Sustainable Development[M].Cambridge University Press,Cambridge,UK,1995,pp.19-47.

[8]牛文元等.中國可持續發展報告(2006)[M].北京:科學出版社,2007.

[9]Knack S.,Keefer P.Institutions and economic performance:cross country tests using alternative institutional measures[J].Economics and Politics,1995,(7).

[10]Panayotou T.Demystifying the Environmental Kuznets Curve:Turning a Black Box into a Policy Tool[J].Environment and Development Economics,1997(2),pp.465-484.

[11]陳剛,李樹.中國式分權下的FDI競爭與環境規制[J].財經論叢,2009,(4):1-7.

[12]Arrow K.Economic growth,Carrying capacity and the Environment[J].Science,1995,15(1),pp.91-95.