病證結(jié)合高血壓病基因多態(tài)性與中藥干預(yù)相關(guān)性研究進展1)

白瑞娜,于 婧,衷敬柏

基因多態(tài)性決定了個體對疾病的易感性和臨床表現(xiàn),同時影響到疾病的發(fā)展轉(zhuǎn)歸,從基因多態(tài)性角度探討不同基因型在證候易感性方面的差異,是后基因組時代研究的熱點內(nèi)容。目前有不少學(xué)者從基因水平對高血壓病(EH)證候與基因多態(tài)性及中藥干預(yù)效應(yīng)相關(guān)性進行了研究。

1 高血壓病相關(guān)基因研究概況

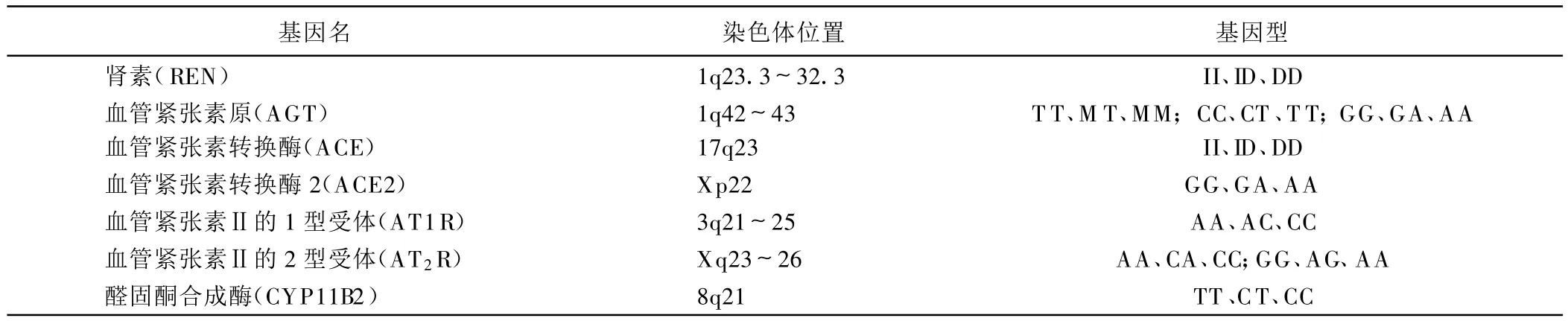

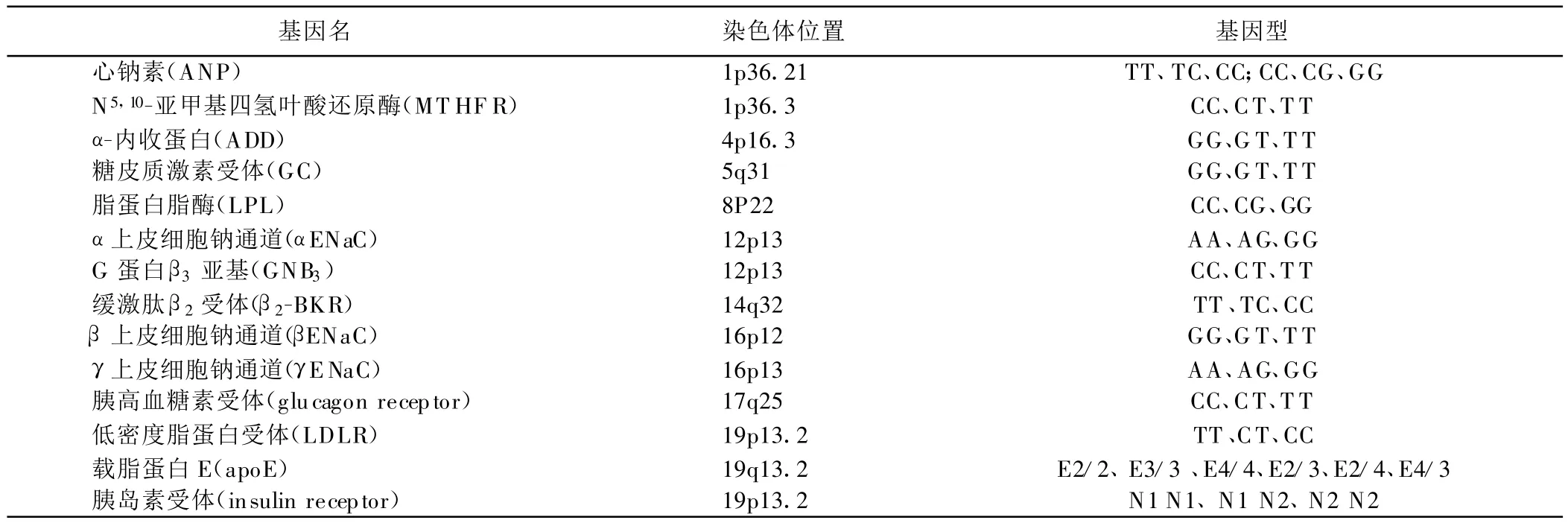

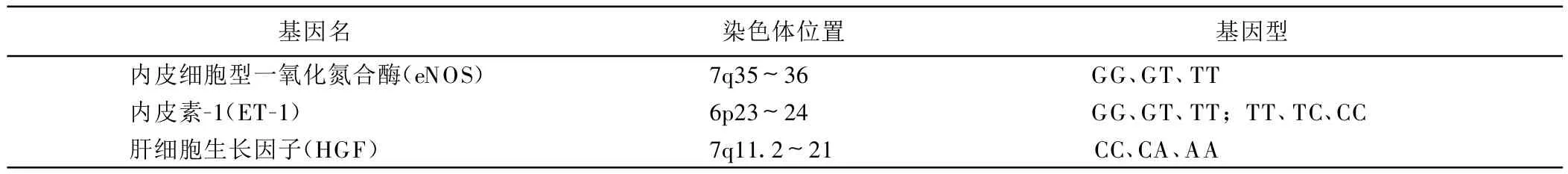

Tanira等[1]認為,血壓變異的30%~50%與基因變異有關(guān),現(xiàn)今研究表明,高血壓病是一種多基因遺傳性疾病,確定高血壓病的易感基因有助于明確高血壓病的病理生理機制,也為制定高血壓防治策略提供理論依據(jù)。迄今為止被研究過的EH候選基因多存在于腎素-血管緊張素-醛固酮系統(tǒng)、交感神經(jīng)系統(tǒng)、內(nèi)皮系統(tǒng)和某些信號通路等系統(tǒng)中[2],其相應(yīng)的基因位點及基因型見表1~表4。

表1 RAAS系統(tǒng)相關(guān)基因位點及基因型

表2 交感神經(jīng)系統(tǒng)相關(guān)基因位點及基因型

表3 高血壓病其他相關(guān)基因位點及基因型

表4 血管內(nèi)皮系統(tǒng)相關(guān)基因位點及基因型

到目前為止,尚未確定EH的候選基因,其原因可能是:①EH是遺傳因素和環(huán)境因素相互作用的結(jié)果,因此,人種、性別、生活環(huán)境等成為重要的混雜因素,而環(huán)境因素與EH的關(guān)系尚未得到深入的研究;②基因變異的性質(zhì)和等位基因頻率在不同人群間存在較大差異;③由于對候選基因多態(tài)性研究大多局限于單個基因,基因-基因間相互作用的研究未能深入開展,而與高血壓病有關(guān)的單個基因變異可能只是微效基因,其影響不足以引起EH,只有多個微效基因(有害的和保護性的)的綜合作用達到某一個閾值時,在環(huán)境因素的參與下才導(dǎo)致高血壓病。

2 病證結(jié)合高血壓病證候與基因多態(tài)性

2.1 高血壓病陽亢證與基因多態(tài)性 中醫(yī)認為,陰虛陽亢是高血壓病的主要病機,肝陽上亢證是高血壓病常見的證候之一。據(jù)統(tǒng)計,高血壓病中肝陽上亢證約占87.33%[3]。因此,研究該證型對于高血壓病的防治有著重要意義。

王光平等[4]為探討高血壓病肝陽上亢證、中風(fēng)肝陽化風(fēng)證的分子機制,應(yīng)用信使核糖核酸(mRNA)差異顯示技術(shù),研究了兩證患者與正常受試者的基因表達情況。結(jié)果顯示:使用15種不同的引物組合、聚丙烯酰胺凝膠電泳、放射自顯影后,有 28條區(qū)帶呈現(xiàn)不同的表達。其中,肝陽上亢證患者與正常受試者之間有14條區(qū)帶表現(xiàn)不同的表達,肝陽化風(fēng)患者與正常受試者之間有11條區(qū)帶表達具有差異,而肝陽上亢患者與肝陽化風(fēng)患者有6條區(qū)帶表現(xiàn)不同的基因表達。在肝陽上亢患者、肝陽化風(fēng)患者與正常受試者之間,大部分不同表達的基因其表達為降低。這些結(jié)果初步表明,肝陽上亢患者、肝陽化風(fēng)患者與正常受試者之間存在基因表達的改變;肝陽上亢患者與肝陽化風(fēng)患者之間也存在基因表達的差別。

金益強等[5-7]采用西醫(yī)辨病和中醫(yī)辨證方法選擇研究對象,采用高效液相色譜(HPLC)方法檢測健康人30名、高血壓病肝陽上亢證70例及肝腎陰虛證患者30例血漿去甲腎上腺素(NE)和腎上腺素(E)含量,并采用Southern Blot方法分析上述3組間酪氨酸羥化酶(TH)基因多態(tài)性;用 PCR-SSCP方法分析高血壓病肝陽上亢證TH及單胺氧化酶A和B基因相關(guān)微衛(wèi)星多態(tài)性改變,結(jié)果顯示高血壓病肝陽上亢證患者血漿NE、E含量明顯高于健康人組及肝腎陰虛組,其TH基因有顯著擴增,且TH微衛(wèi)星D11S4046中A1型明顯增高。同時動物實驗采用自發(fā)性高血壓大鼠(SHR)36只加灌附子湯方法制備高血壓病肝陽上亢證動物模型,用免疫組織化學(xué)方法和原位雜交法分別測定該模型腎上腺組織T H蛋白質(zhì)及mRNA表達水平,結(jié)果顯示SHR肝陽上亢證模型腎上腺組織T H蛋白質(zhì)及mRNA表達增強。以上研究表明高血壓病肝陽上亢證具有TH基因顯著擴增、T HmRNA及蛋白質(zhì)表達增強的特點。高血壓病肝陽上亢證患者基因表達與正常受試者間有著一定的差異,存在其分子生物學(xué)基礎(chǔ),現(xiàn)今的研究多集中在交感神經(jīng)系統(tǒng)的部分基因上,其中酪氨酸羥化酶基因的過度表達可能是高血壓肝陽上亢證的分子機制,但仍有待進一步深入研究驗證。

2.2 高血壓病血瘀證與基因多態(tài)性 血瘀證在老年高血壓病患者中普遍存在,且有血瘀證的老年高血壓病患者發(fā)生心臟事件的概率也隨年齡增長而增加[8]。深入研究高血壓病血瘀證的形成機制,可為指導(dǎo)老年高血壓病患者的治療用藥提供理論基礎(chǔ)。

馬民[9]通過免疫組織化學(xué)方法檢測原發(fā)性高血壓病血瘀證患者熱休克蛋白(HSP70)與C-fos基因表達水平,并應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)方法對兩者基因表達的相關(guān)性進行分析,表明在高血壓病血瘀證中,HSP70和C-fos基因均有較高的表達,并有明顯的相關(guān)性,提示HSP70基因與C-fos基因表達可能與高血壓病血瘀證相關(guān)。

駱杰偉等[10,11]采用聚合酶鏈反應(yīng)(PCR)方法檢測ACE基因插入或缺失(I/D)多態(tài)性,并探討其與高血壓血瘀證的關(guān)系,研究發(fā)現(xiàn)ACE基因I/D多態(tài)性與血瘀證(BSS)具有相關(guān)性,D等位基因可能是血瘀證的易感基因之一;攜帶ACE-DD基因型是患EH-BSS的獨立危險因素,尤其在 EH病史前15年發(fā)生BSS心腦血管事件風(fēng)險明顯增高。

魏世超等[12]采用聚合酶鏈反應(yīng)-限制性內(nèi)切酶片段長度多態(tài)性(PCR-RFLP)檢測醛固酮合成酶(CYP11B2)基因-344T/C多態(tài)性類型以探討CYP11B2基因-344T/C多態(tài)性與高血壓病血瘀證(EH-BSS)的關(guān)系,研究提示攜帶CYP11B2 TC/CC基因型可能是重度EH-BSS易患因素之一。

在典型血瘀證的研究中,如腦梗死、心肌梗死與M THFR基因多態(tài)性和高同型半胱氨酸(Hcy)血癥有關(guān)[13,14],提示M THFR基因多態(tài)性與血瘀證有著密切關(guān)系。

駱杰偉等[15]為探討亞甲基四氫葉酸還原酶(MT HFR)基因C677T多態(tài)性與福建漢族人群高血壓病血瘀證易感性的關(guān)系,采用PCR-RFLP檢測MT HFR基因C677T多態(tài)性,研究提示M THFR基因CT/T T類型可能是漢族人群高血壓病血瘀證發(fā)病的易感危險因素之一。

以上研究表明:病證結(jié)合高血壓病血瘀證與基因多態(tài)性有著密切關(guān)系,但尚未明確其相關(guān)后續(xù)基因,有關(guān)于血瘀證證候?qū)嵸|(zhì)的研究也有待于進一步探討。

3 中醫(yī)藥干預(yù)相關(guān)性研究

近年來隨著藥物基因組學(xué)的發(fā)展,基因?qū)蛐陀盟幠J綉?yīng)運而生,即依據(jù)個體基因型為患者選擇療效最佳的藥物和劑量,實現(xiàn)給藥個體化。

經(jīng)研究表明:依據(jù)基因?qū)虻那罢靶悦劳新鍫柖唐趥€體化降壓治療較傳統(tǒng)給藥模式更為安全、有效、經(jīng)濟[16];氨氯地平的抗頸動脈粥樣硬化作用在不同ACE基因型的老年高血壓病患者間存在差異,Ⅱ基因型患者獲益最大[17]。長期服用苯那普利可以明顯降低血壓、逆轉(zhuǎn)左室肥厚(LVH);其中ACE基因為DD型的患者較其他基因型患者更易于LVH逆轉(zhuǎn),而Chymase(CM A)基因多態(tài)性與LVH逆轉(zhuǎn)不相關(guān);兩種基因間不存在交互作用[18]。不同ACE基因型患者對氫氯噻嗪(HCTZ)的療效存在差異,DD基因型患者降壓療效好于II、ID兩型患者,治療前血壓水平、醛固酮濃度與HCTZ的降壓療效有關(guān)[19]。但也有結(jié)論相反的研究,張曹進等[20]研究未發(fā)現(xiàn)ACE2基因G9570A多態(tài)性與厄貝沙坦降壓療效有相關(guān)性。

中醫(yī)藥治療高血壓病即是針對不同個體進行辨證論治,根據(jù)不同證型,其用藥也不一致,藥物基因組學(xué)雖為中醫(yī)藥治療高血壓病提供了客觀依據(jù),但是尚未有效的開展,其研究重點在于調(diào)節(jié)基因和基因產(chǎn)物的異常表達以及基因產(chǎn)物的功能方面。

盧全生等[21]通過觀察國人原發(fā)性高血壓患者血管緊張素Ⅱ(AngⅡ)1型受體(AT1R)基因A1166C多態(tài)性的分布,及其與高血壓中醫(yī)辨證分型和降壓藥物療效的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)在中國漢族人群中,血管緊張素Ⅱ的1型受體AC基因型的C等位基因可能是高血壓的一個易感基因;而高血壓病中醫(yī)辨證分型可能與是否攜帶C等位基因無關(guān),清心膠囊和卡托普利的降壓效應(yīng)與是否攜帶C等位基因無關(guān);且在不同基因型的EH患者中,其血壓、血糖、血脂及血漿AngⅡ、內(nèi)皮素(ET)、降鈣素基因相關(guān)肽(CGRP)未見明顯差異,提示基因型對高血壓的影響可能未通過糖脂代謝及血漿ET、CGRP、AngⅡ系統(tǒng)。

鄢東紅等[22]為研究自發(fā)性高血壓大鼠肝陽上亢證模型的TH基因表達水平及潛陽方對其影響,選擇Wistar大鼠品系,將其分為正常對照組、自發(fā)性高血壓組、肝陽上亢組、潛陽方治療組,采用免疫組織化學(xué)方法和原位雜交法分別對各組測定其模型腎上腺組織 TH蛋白質(zhì)及 mRNA表達,探討所復(fù)制的SHR肝陽上亢證模型TH基因表達特點,以期從分子水平探討自發(fā)性高血壓大鼠肝陽上亢證的病理基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)SHR肝陽上亢證模型T H蛋白質(zhì)及mRNA表達均明顯增強,經(jīng)用具有平肝熄風(fēng)作用的潛陽方治療后,其表達水平下降。

徐樹楠等[23]采用自發(fā)性高血壓大鼠加灌附子湯的方法制備肝陽上亢模型,觀察潛陽通絡(luò)方對肝陽上亢型高血壓大鼠血壓及血漿ET、CGRP的影響,發(fā)現(xiàn)與正常大鼠相比,潛陽通絡(luò)方能明顯降低肝陽上亢型高血壓大鼠血壓、血漿中CGRP含量升高、降低血漿中ET含量,提示潛陽通絡(luò)方可通過改善血管的舒縮功能而達到較好的降壓效果。對高血壓模型大鼠的降壓作用與升高CGRP含量,降低ET含量密切相關(guān)。中醫(yī)藥辨證論治高血壓病有其獨到之處,深入分析某一方劑作用于相應(yīng)證型患者前及取效后兩種狀態(tài)下靶基因的表達差異來探尋證的相關(guān)基因[24],有助于闡明證候和辨證論治的分子機制,而藥物基因組學(xué)的發(fā)展也給中醫(yī)現(xiàn)代化提供了客觀的手段。

4 證候(表型)與候選基因多態(tài)性的研究思考

人類基因組學(xué)后基因組時代研究的方法學(xué)內(nèi)容與中醫(yī)學(xué)的整體觀、辨證觀有很多相似之處,為全面認識證候?qū)嵸|(zhì)提供了可能的突破口[25],也給中醫(yī)現(xiàn)代化帶來了新的機遇。上述學(xué)者的前瞻性研究為今后探討證候與候選基因多態(tài)性的研究有很大的借鑒意義,但不可否認的是當(dāng)今這方面的研究還處于初始的探索階段,由此引起了諸多值得探討和思考的問題。

分子遺傳機制是高血壓病證候?qū)嵸|(zhì)研究的重要切入點之一,在多基因遺傳性疾病中,基因和環(huán)境因素共同起著重要作用,基因變異而產(chǎn)生的多態(tài)性既是中醫(yī)證候產(chǎn)生的基礎(chǔ),亦是中藥可能通過多途徑、多環(huán)節(jié)而影響表型,改善臨床癥狀,取得療效的生物學(xué)基礎(chǔ)。但這種突變常常出現(xiàn)在多個基因,或一個基因的多個位點,常常是多位點突變才產(chǎn)生表型的變化,同時研究多個基因變異及其相互影響將更有意義[26]。

根據(jù)“有是證,用是方”的原則,以病證結(jié)合、方證相應(yīng)為主線研究高血壓病證候與候選基因相關(guān)性是新的思路和方法,有助于進一步明確高血壓病證候的相關(guān)候選基因和方藥治療的優(yōu)勢基因型。此外,從方證結(jié)合的思路來干預(yù)臨床試驗可克服動物實驗的不足,也不失為一種可取的途徑。

中醫(yī)藥治療高血壓病在某些方面或環(huán)節(jié)有著西醫(yī)無法比擬的優(yōu)勢,深入探討EH相關(guān)基因的基因多態(tài)性,對降壓藥物的選擇有著積極的意義,從而使治療更有效,副反應(yīng)更少,也為開發(fā)和研制新一代降壓中藥提供理論依據(jù)[21]。藥效基因組學(xué)的發(fā)展更有利于明確高血壓病的優(yōu)勢基因型,為進一步闡明病證結(jié)合高血壓病證候的相關(guān)候選基因及用藥個體化提供客觀依據(jù)。

[1] Tanira MO,Al Balushi KA.Genetic variations related to hypertension:A review[J].J Hum Hy pertens,2005,19:7-19.

[2] Linda J,Mullins,Matthew A,et al.Hypertension,kidney,and tarnsgenics:A fresh perspective[J].Physiol Rev,2006,86:709-746.

[3] 陳華德,方針,王翀敏,等.高血壓病肝陽上亢證的研究進展[J].中國中醫(yī)藥信息雜志,2004,11(2):178-180.

[4] 王光平,金益強,鄢東紅.應(yīng)用信使核糖核酸差異顯示研究中醫(yī)肝陽上亢、肝陽化風(fēng)證的基因表達[J].湖南中醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2001,21(1):6-8.

[5] 金益強,胡隨瑜,鄢東紅,等.高血壓肝陽上亢證的分子機理研究[J].中國中西醫(yī)結(jié)合雜志,2000,20(2):87-90.

[6] 唐發(fā)清,金益強,鄢東紅,等.高血壓病肝陽上亢證酪氨酸羥化酶基因多態(tài)性分析[J].湖南中醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2000,20(2):3-7.

[7] 諶兵來,唐發(fā)清,金益強,等.高血壓病肝陽上亢證酪氨酸羥化酶及單胺氧化酶微衛(wèi)星多態(tài)性分析[J].湖南中醫(yī)學(xué)院學(xué)報,2000,20(1):37-38.

[8] 衷敬柏,錢紅宇,王階.老年高血壓病血瘀證臨床特征及其與心臟事件的關(guān)系[J].北京中醫(yī)雜志,1993(4):20-21.

[9] 馬民.HSP70基因C-fos基因表達在高血壓病血瘀證中的相關(guān)性[J].四川中醫(yī),2004,22(3):20-21.

[10] 駱杰偉,陳慧,吳小盈,等.高血壓血瘀證血管緊張素轉(zhuǎn)換酶基因插入或缺失的多態(tài)性分析[J].廣州中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報,2007,24(3):188-190.

[11] 魏世超,駱杰偉,陳慧,等.ACE基因I/D多態(tài)性與高血壓血瘀證首次心腦血管事件的相關(guān)性分析[J].世界中西醫(yī)結(jié)合雜志,2009,4(6):412-415.

[12] 魏世超,駱杰偉,陳慧,等.CYP11B2基因-344T/C多態(tài)性與高血壓血瘀證的相關(guān)性研究[J].光明中醫(yī),2009,24(10):1831-1834.

[13] Kelly PJ,Rosand J,Kistler JP,et al.Homocy steine,M THFR 677C->T polymorphism,and risk of ischemic stroke:Results of a meta-analy sis[J].Neurology,2002,59(4):529-536.

[14] Yamad AY,Matsu OH,Segawa T,et al.Assessment of genetic risk for myocardial infarction[J].Thromb Haemost,2006,96(2):220-227.

[15] 駱杰偉,唐儀,陳慧,等.高血壓病血瘀證患者M THFR基因C677T多態(tài)性的研究[J].北京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報,2008,31(5):351-354.

[16] 桑海強,袁洪,黃志軍,等.基因?qū)蛎劳新鍫栔委煾哐獕旱某杀?效果評估[J].中國實用內(nèi)科雜志,2009,29(1):42-45.

[17] 翟麗華,王沙燕,梁旭楊,等.氨氯地平逆轉(zhuǎn)頸動脈內(nèi)中膜增厚作用與血管緊張素轉(zhuǎn)換酶基因型的相關(guān)性[J].中華心血管病雜志,2008,36(6):510-513.

[18] 和紅,李立明,曹衛(wèi)華,等.長期服用苯那普利的高血壓患者左室肥厚逆轉(zhuǎn)與血管緊張素轉(zhuǎn)換酶基因和Chymase基因多態(tài)性的相關(guān)性研究[J].中華流行病學(xué)雜志,2004,25(9):756-760.

[19] 周永,苗麗娟,尹娜,等.小劑量氫氯噻嗪降壓療效影響因素分析[J].中國綜合臨床,2007,23(4):297-299.

[20] 張曹進,陳富榮,單志新,等.ACE2基因多態(tài)性與厄貝沙坦降壓療效差異的相關(guān)性[J].廣東醫(yī)學(xué),2009,30(3):386-389.

[21] 盧全生,雷燕,陳可冀.AT 1R基因多態(tài)性與原發(fā)性高血壓中醫(yī)證型及降壓中藥療效的關(guān)系[J].中國中西醫(yī)結(jié)合雜志,2005,25(8):682-686.

[22] 鄢東紅,金益強,唐發(fā)清,等.自發(fā)性高血壓大鼠肝陽上亢證模型腎上腺組織的酪氨酸羥化酶基因表達研究[J].中國現(xiàn)代醫(yī)學(xué)雜志,2000,10(8):24-26.

[23] 徐樹楠,李渡華,侯仙明,等.潛陽通絡(luò)方對肝陽上亢型高血壓大鼠血壓及ET、CGRP的影響[J].中國老年學(xué)雜志,2008,28:1249-1250.

[24] 蔣躍絨,殷惠軍,劉穎,等.血瘀證基礎(chǔ)研究的若干思考[J].中國中醫(yī)基礎(chǔ)學(xué)雜志[J].2005,11(8):561-563.

[25] 薛梅,殷惠君,陳可冀.從基因組學(xué)研究證候?qū)嵸|(zhì)的若干思考[J].中國中西醫(yī)結(jié)合雜志,2006,26(1):88-90.

[26] 王階,衷敬柏,王忠,等.表型(證候)可塑性與數(shù)量性狀位點研究[J].北京中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)報,2003,26(6):1-4.