我國高校績效評價指標體系構建

李 巖

一、高校績效評價的含義

績效(Performance)分解開來就是組織活動的“績”與“效”之和,即“做了什么樣的事情”和“獲得什么樣的效用”。確切的講,績效是在特定情境下組織實現其目標的相對表現水平,這個相對水平可以包括競爭、時間、質量、創新、效率、效果等維度認識。一般每個組織績效都存在這些維度,但由于組織本身性質特征以及由此所涉及的利益相關者不同,不同組織所追求的績效維度也各有側重。高校是一種特殊的非營利組織,不能使用利潤作為測量該組織績效的一種工具,那就必須用其他方法測量其績效。高校績效評價的這個特點也就決定了在選擇具體的評價指標要素時,應該是動態可變、與時俱進、隨時可以調整的,而且是多維度的。高校績效評價體系是為實現組織目標,按照系統論方法構建的由一系列反映高校各個側面相關因素的指標集合而成的評價系統。高校績效評價指標主要是通過對高校的辦學成果和高校工作的各個方面進行測評,提供關于高校運行狀況的各種信息指標,以揭示高校組織的運營能力、償債能力、盈利能力和對社會的貢獻等,為管理人員和利益相關者提供相關信息,為改善組織績效提供指南。

?

二、高校績效評價研究的現實性

進入21世紀,隨著知識經濟的不斷發展,我國高等教育的改革以優化教育資源配置、創新高等教育體制為特征,發生了極為廣泛而深刻的變革。教育資源的合理配置已不是單純的教育經費的合理分配,它不僅包括提高現有設備、設施的利用率,促進辦學效益的提高,還包括改革課程設置,更新教學內容,改革和調整教學、科研的方式和方法,調動一切積極因素,充分發揮教師的教學能力和水平,使學生的綜合素質得到全面培養和提高。為了反映教育組織的績效和行為,為教育決策提供準確信息,我們有必要建立一套科學合理的高校績效評價指標體系。

高校績效評價,是目前社會比較關注的焦點問題之一。但是,從目前我國高校績效評價的現實狀況來開,還存在著以下諸多問題:(1)考核指標體系的定位及設計思路不盡科學合理。要么過于簡單以致評價結果不完整,容易出現偏差,影響評價的全面性和有效性:要么只注意涵蓋的廣度,但深度不夠,過于繁瑣、缺乏可操作性;(2)定量和定性考核的搭配不合理。有些學校要么沒有制定基本的量化考核指標體系,無法進行準確、有效的評價:要么忽視對定性指標的分析;(3)現行的高校績效評價體系缺乏戰略的視野和高度,往往只能衡量過去發生的事情無法評估高校前瞻性的業績,沒有對高校的可持續發展能力進行評價研究,導致高校各部門過分偏重短期業績,抑制了學校發展的潛力;(4)評價內容多集中在教學和科研上,對資金使用、資產管理、社會服務等方面的評價較少,沒能監督高校是否為經濟發展負起責任。

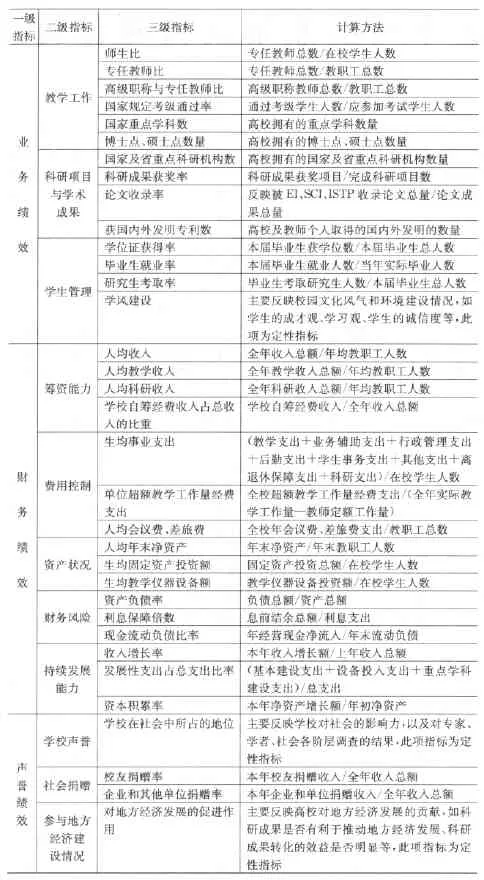

三、我國高校績效評價指標體系的建立

創建高校績效評價指標體系是一個復雜的過程,需要具有較強的系統性、科學性、技術性與全面性。因此所構建的績效評價指標就應該涵蓋教學、科研、財務、社會等內容,形成由相互聯系、相互制約的諸多因素構成的集合系統。本文參照國內外高校績效評價指標體系,充分考慮我國國情和高校的現實狀況,設計高校績效評價指標體系如表所示:

以上指標體系是對我國高校績效進行評價的總體框架,要提高高校的辦學水平,有效配置教學資源,我們應該對高校的組織績效行為進行全面的分析和比較,只有這樣才能夠提高高校組織的整體績效,反映高校辦學效率,從而推動高校戰略目標的實現。