成份數據全局主成分分析在貿易結構分析中的應用

葉 明

(復旦大學 公關管理學院;上海WTO事務咨詢中心,上海 200336)

成份數據全局主成分分析在貿易結構分析中的應用

葉 明

(復旦大學 公關管理學院;上海WTO事務咨詢中心,上海 200336)

文章將具有時序性特征的成份數據全局主成分分析(GPCA)方法引入到貿易結構分析之中,具體分析了1999~2008年中國的貿易進出口結構與發達國家的差異以及各自的調整變化情況,直觀地說明了中國近10年以來貿易結構變化明顯,但是與發達國家相比仍然存在著比較大的差異。

成份數據;全局主成分(GPCA);貿易結構

0 引言

目前針對貿易結構的研究,主要是圍繞要素稟賦相關理論和模型[1]-[6]來說明中國的貿易進出口結構和發達國家之間的差異,還缺乏其他的定量手段直觀的反應中國進出口結構和發達國家之間的具體差異,本文擬針對貿易進口結構成份數據采用全局主成分分析的方法[7],對中國以及主要發達國家貿易進出口結構數據所構成的時序立體數據進行總體上的分析,通過全局主成分變換到統一的主超平面上,找到中國貿易結構中和發達國家相比最大差異方向和次大差異方向,再將主超平面上的數據進行變換,根據不同的時間順序進行排列。這樣不僅能將復雜的高維數據進行降維,還可以反映出中國和發達國家進出口結構的變化的動態特性[7]-[8],從而直觀的分析和對比中國進出口結構的特點以及與發達國家的差異,為有關部門調整貿易結構、提升中國貿易競爭力提供重要決策依據。

1 進出口結構數據全局主成分分析

利用SPSS17.0統計分析軟件分別對上述出口數據結構和進口數據結構進行分析,下文分別從出口商品結構和進口商品結構兩個方面分別進行闡述。

1.1 中國與發達國家出口結構

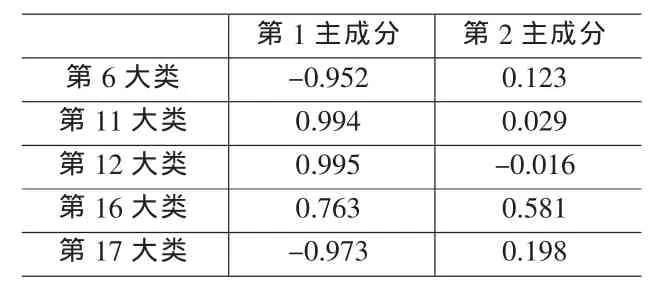

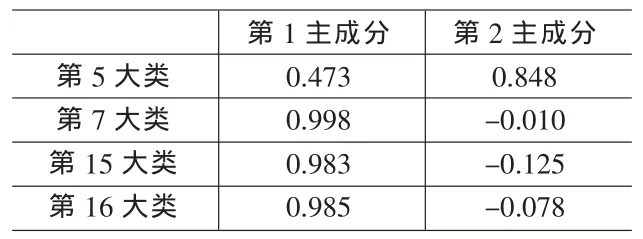

在出口結構全局主成分分析中,前2個主成分累計貢獻率高達92.23%,即前2個主成分已包含所有數據92.23%的信息,這樣取前2個主成分。所獲得的主成分與原各類的相關系數如表1所示(選取若干典型的商品大類);這樣以前2個主成分分別為橫軸和縱軸,得到中國以及發達國家出口商品結構在近10年以來的變化軌跡散點圖如圖1所示:

圖1中直觀地放映出了中國以及發達國家出口商品類別的相對位置以及變化趨勢。總體上來看,中國近10年出口結構變換明顯,而主要的發達國家的出口結構沒有發生大的變動,相對變化幅度較小。中國與發達國家的在第1主成分上差異最大,反映出了中國的出口結構與發達國家之間還存在著相當大的差異。其次,中國在1999~2008年中,出口商品結構在第2主成分上變化十分明顯。

表1 主成分與原變量(若干典型商品大類)相關系數

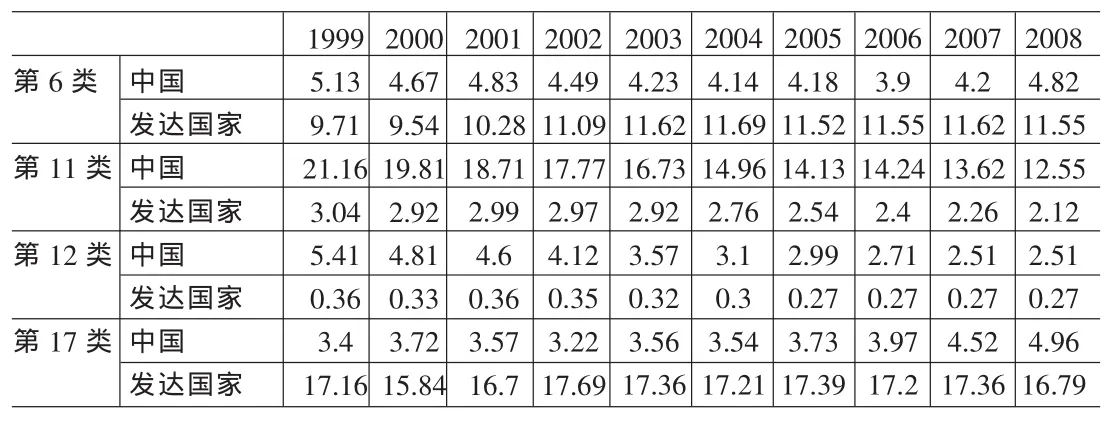

在結構分析中,若要準確的對第1主成分和第2主成分進行命名是比較困難的,但是能從全局主成分分析中準確的找到中國出口結構與發達國家的差異所在以及近10年中國出口結構的類別變化。在第1主成分中,與之緊密相關且具有代表性的商品大類包括:第6大類(化學工業及其相關工業的產品 )、第11大類(紡織原料及紡織制品)、第12大類(鞋、帽、傘、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人發制品)和第17大類(車輛、航空器、船舶及運輸設備)。表2中給出了上述4類商品的原始比例。

從表2中的結構分布可以看到,在第6大類和第17大類出口商品中,發達國家的出口比例明顯高于中國(該2大類與第1主成分呈負相關關系),而在第11大類和第12大類中,中國的出口比例則明顯高于發達國家(該2大類與第1主成分呈正相關關系)。可見中國出口與發達國出口的差異表現在中國出口的商品類別主要集中在低附加值、勞動密集型、資本密集型產業,究其原因可以解釋為中國在勞動力以及吸引外資上的優勢;發達國家出口商品類別主要集中在高附加值、技術密集型產業。從中國在第1主成分得分的變化軌跡上來看,中國近幾年來正在緩慢的調整自己的出口產業結構,努力的向發達國家靠近,但是出口結構與發達國家相比依然存在相當大差異。

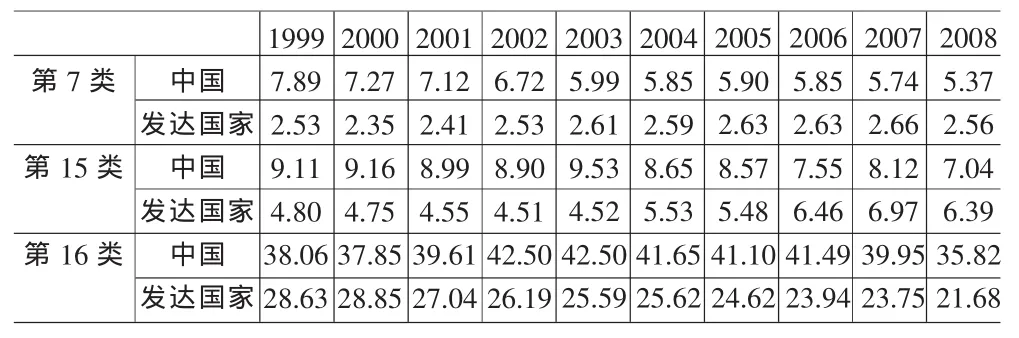

從第2主成分中可以顯著的看到中國出口結構的變動(發達國家變動幅度不大),與其相關較為緊密且具有代表性的商品大類主要為第16大類(機電、音像設備及其零件、附件),表3中給出了上述類別商品的比例結構情況。

從表3中可以看到,中國機電類出口比例在近10年來發生了顯著的變化,所占的出口份額明顯增加,已成為中國出口貿易中的重要組成部分。中國在機電類產品出口份額的變化最終造成了中國出口結構近10年以來顯著的變化。

1.2 中國與發達國家進口結構

表2 中國與發達國家出口結構對比 (單位:%)

表3 中國機電類類商品出口比例 (單位:%)

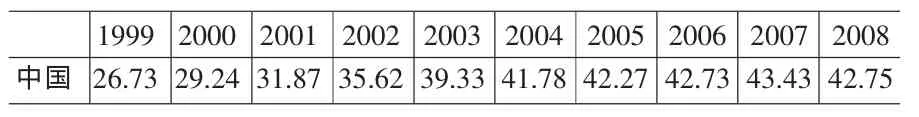

表4 主成分與原變量(若干典型商品大類)相關系數

表5 中國與發達國家進口結構對比 (單位:%)

表6 中國與發達國家礦產品進口比例 (單位:%)

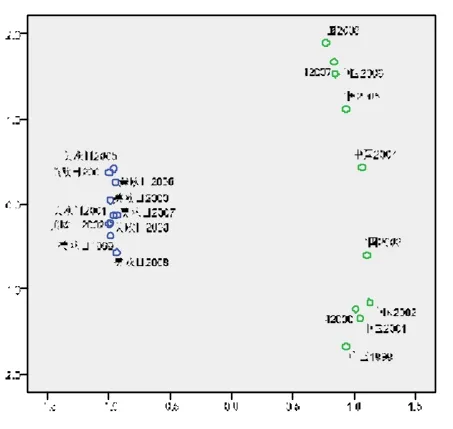

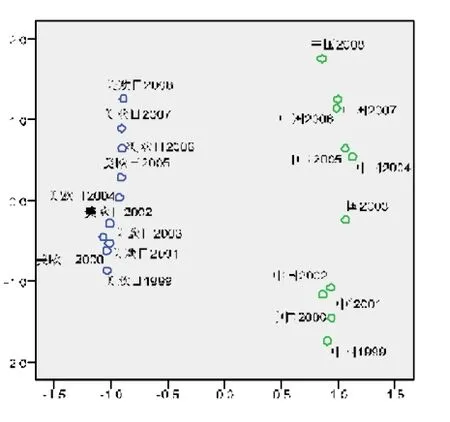

在進口結構全局主成分分析中,前2個主成分累計貢獻率高達92.82%,文中同樣取前2個主成分進行分析。所獲得的主成分與原各類的相關系數如下表4所示(選取若干典型的商品大類);與出口結構分析方法類似,以前2個主成分分別為橫軸和縱軸,得到中國以及發達國家進口商品結構在近10年以來的變化軌跡散點圖如圖2所示。

圖2中同樣直觀地放映出了中國以及發達國家進口商品類別的相對位置以及變化趨勢。從圖中可以看到,中國與發達國家近10年進口商品結構均發生了比較明顯的變化。中國與發達國家的在第1主成分上差異最大,同樣反映出了中國的進口結構與發達國家之間還存在相當大的差異。

在進口結構第1主成分中,與之緊密相關且具有代表性的商品大類包括:第7大類(塑料及其制品;橡膠及其制品)、第15大類(賤金屬及其制品)和第16大類(機電、音像設備及其零件、附件)。表5中給出了上述4類商品的原始數據比例如下。

從表5中的結構分布可以看到,在上述3大類進口商品中,中國的出口比例則明顯高于發達國家(該3個大類與第1主成分呈正相關關系),特別是機電類進口的比例與發達國家相比差別明顯。進一步結合相關的貿易情況來看,中國作為一個制造業大國,依然還是以加工貿易為主。在這里以第16大類(機電類)進口商品為例,雖然該大類商品在中國和發達國家的進口中都占據了比較大的份額,但是中國的進口商品主要集中在相關原材料類別的進口,而發達國家進口則集中在相關類別的產成品,可見中國的進口結構與發達國家相比還具有比較大的區別。

圖1 中國與發達國家出口結構變化示意圖

圖2 中國與發達國家進口結構變化示意圖

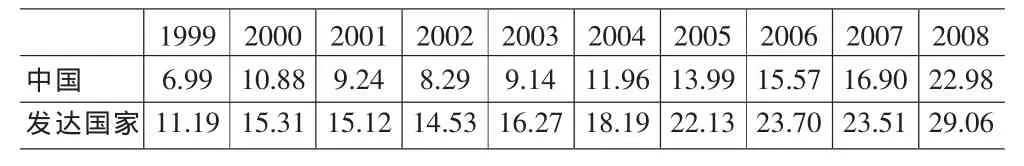

在進口結構分析的第2主成分中可以顯著的看到中國與發達國家進口結構的變動,與其相關較為緊密且具有代表性的商品大類主要為第5大類(礦產品),表6中給出了上述類別商品的比例結構情況。

從表6中可以看到,中國與發達國家在近10年來礦產品的進口顯著增加,特別是中國該大類的進口從1999年的所占份額的6.99%上升到了2008年的22.98%,這一份額比例已經與發達國家十分接近。可見,能源類商品的進口已近在中國和發達國家的進口商品中占據越來越重要的地位。

從前文對出口和進口的結構分析可以看到,中國近10年以來由于本國的經濟發展需要以及政策等原因一直在積極地調整自身的貿易結構,其變化十分明顯,但是由于中國與發達國家相比各自具有不同的要素稟賦,所以貿易進出口商品結構在與發達國家相比仍然存在著比較大的差異。

2 總結

本文將成份數據的全局主成分分析方法運用到了中國與發達國家貿易結構的分析和對比中,有效的將中國和發達國家進出口結構從高維數據降到2維,進而直觀的繪制出中國貿易進出口結構與發達國家之間的差異以及結構的變動軌跡。根據主成分的分析結果,文中挑選出具有代表性的進出口商品大類分析了中國貿易進出口與發達國家相比具體的差異以及結構的變化情況,為類似問題的研究提供了一種新的思路。

[1]江小涓.我國出口商品結構的決定因素和變化趨勢[J].經濟研究,2007,(5).

[2]劉重力,劉德江.中國對外貿易比較優勢變化實證分析[J].南開經濟研究,2003,(2).

[3]樊綱,關志雄,姚枝仲.國際貿易結構分析:貿易品的技術分布[J].經濟研究,2006,(8).

[4]洪銀橋.從比較優勢到競爭優勢兼論國際貿易的比較利益理論的缺陷[J].經濟研究,1997,(6).

[5]劉重力.中國產品出口結構研究[J].經濟研究,2000,(5).

[6]沈利生,吳振宇.外貿產品結構的合理性分析[J].數量經濟技術經濟研究,2003,(8).

[7]任若恩,王惠文.多元統計數據分析-理論、方法、實例[M].北京:國防工業出版社,1997.

[8]樊華.中國省域高校科技競爭力演化分析[J].數理統計與管理,2006,(4).

(責任編輯/易永生)

O212

A

1002-6487(2010)18-0166-02