劉應李考辨五題

——兼對《建陽縣志》、《全宋詩》等典籍的訂補與批評

仝建平

(山西師范大學歷史學院,山西臨汾041004)

劉應李考辨五題

——兼對《建陽縣志》、《全宋詩》等典籍的訂補與批評

仝建平

(山西師范大學歷史學院,山西臨汾041004)

劉應李是宋末元初福建建陽知名學者,理學傳人,生平事跡所知甚少。其生卒年應在宋理宗淳祐七年(1247)稍前后到元泰定元年(1324)之前;曾祖父應為劉炳、祖父為劉填;其同道文友可以考知者有熊禾、胡一桂、詹君履、李重峰四人;三種《建陽縣志》所記劉應李曾師從真德秀學習均是錯誤的;《全宋詩》所收劉應李詩2首均誤。

劉應李;生卒年;父祖;交游;《全宋詩》

劉應李,初名棨,后改應李,字希泌,號省軒,福建建陽(今福建省建陽市)崇泰里人,宋末元初知名學者,理學傳人。出身于宋代建陽著名的儒學世家,其生平事跡所知甚少。1274年中進士,官任建陽主簿,入元后去職歸隱武夷,與熊禾、胡一桂等切磋學問達十余年,曾在莒潭創建化龍書院,聚徒講學,學者云集,傳道授業,終其余生。所著有《翰墨全書》、《易經精義》、《傳道精語》,僅《翰墨全書》(亦名《翰墨大全》)流傳至今。道光《建陽縣志》將其收入理學傳和忠節傳。

筆者在研究《翰墨全書》的過程中,對劉應李的生平事跡略作考索。現就其生卒年、父祖、交游、師從及《全宋詩》所收劉應李詩撰文,對過去關于劉應李的記載及研究成果有所訂補。

一、劉應李生卒年考

劉應李的生卒年,史無記載。但是可以通過參照其好友熊禾、胡一桂的生年確定劉應李出生的大致年代。朱熹的三傳弟子熊禾與劉應李同年中進士;入元后均去職歸隱武夷山間聚徒講學,他們與胡一桂曾在洪源山講道達12年;熊禾《麻沙劉氏族譜序》[1]15-17自稱“十三世外孫”、“余母族麻沙劉氏”,熊禾與劉應李有親屬關系,盡管可能屬于遠房;熊禾后來又為大德十一年(1307)刊行的《翰墨全書》作序,并在序中稱“劉君應李”、“劉君”、“與余講學武夷洪源山中”,從語氣來看,劉應李不應比熊禾年長許多。由上,可以推知他們倆的出生年或許接近,至少不會相差太遠。這樣可以通過熊禾的生年來大致確定劉應李的出生之年。

據《熊勿軒先生文集》卷六《熊禾傳》“先生生于宋理宗淳祐七年丁未,即元定宗之二年也,卒于元仁宗皇慶元年十月二十九日,葬于鰲峰之橫瀝,壽六十。……前翰林偰處約述”[1]78。可知熊禾生于宋理宗淳祐七年(1247)。另據《元史》胡一桂本傳,他們二人共同的文友胡一桂也出生于1247年,“宋景定甲子(1264),一桂年十八,遂領鄉薦”[2]432。可以推知,他們三人年齡大致相當,劉應李大致出生于于宋理宗淳祐七年(1247)前后幾年之間。

劉應李的卒年。《翰墨全書》首次刊行于大德十一年(1307),稱為大德本,熊禾作序,未提及編者劉應李的生卒情況,其時他是否健在,不得而知。但十余年后,建安人詹友諒對其書進行了改編,內容多有增刪,改編本由建陽麻沙書坊——吳氏友于堂于泰定元年(1324)刊行,稱為泰定本,并由建安文學名士毛直方作序。大德本收錄劉應李的詩13首、詞1首,通過內容直接承襲泰定本的明初本比勘發現,詹友諒改編的泰定本僅錄其詩《勉學》1首,其余全部刪除,有違師道;加之詹友諒自稱“建安后學”。可見詹友諒與劉應李并無直接的師承關系。建安與建陽同屬建寧府,且建安本為建寧郡名,建安后學詹友諒改編,建安名士毛直方作序,且對劉應李原編本較大的泰定本是在建陽麻沙的書坊印行,這些行為得以發生,也未見劉應李及其后人作何反應,極有可能說明至遲在改編本印行時甚至在詹友諒動筆改編時,原編者劉應李已經作古。由此推知劉應李的卒年應在泰定元年(1324)之前。

《宋詞大辭典》之“劉應李”詞條作其卒于1311年,“劉應李(?—1311)”[3]432,不知撰寫此詞條的周斌先生所據為何。

總之,筆者認為劉應李的生活年代應在宋理宗淳祐七年(1247)稍前后到元泰定元年(1324)之前。

二、劉應李父祖考辨

關于劉應李的父祖,景泰《建陽縣志》作“炳之孫”[4]94,嘉靖《建陽縣志》、嘉靖《建寧府志》、《八閩通志》、《閩中理學淵源考》引《閩書》、《萬姓統譜》、《道南源委》、《宋元學案》卷七十《滄州諸儒學案下》所記均同;而萬歷《建陽縣志》作“填之孫”[5]410,康熙《建陽縣志》、道光《建陽縣志》與民國《建陽縣志》同。而劉炳為劉填之父記載均同。上述一作劉填為其祖父、劉炳為其曾祖父,一作劉填為其父親、劉炳為其祖父,相差了一代人。而整理《大元混一方輿勝覽》的郭聲波教授認為劉應李當是劉炳玄孫,“(劉炳)淳熙五年(1178)進士,子填,孫應李、銓。按應李咸淳十年(1274)進士,距炳中進士近百年,不可能為炳孫。考(清)萬斯同《儒林宗派》卷九,劉爚子垕、孫欽,則知劉氏子孫名以火、土、金、水、木五行之序為偏旁,應李初名棨,從木,當是劉炳玄孫”[6]65。其推論似乎有一定道理,但沒有材料依據。

據熊禾所撰《化龍書院記》,劉炳為應李曾祖父,“化龍書院……文公門人劉韜仲(即劉炳)曾孫省軒劉君應李之所建也。”[5]313關于劉應李世系,上述出現三種不同說法,相差竟有兩代人。劉應李的父祖究竟為誰呢?之所建也。因熊禾與劉應李為同道好友,他所述劉應李的世系大概不會錯誤。看來劉填為其祖父、劉炳為其曾祖父應沒問題。此外,萬歷《建陽縣志》記應李為劉爚曾孫,當為曾孫輩,“云莊書院……祠文簡公(劉爚),以弟炳、子欽、孫垕、曾孫棨配”[5]309。不過,此處所記“子欽、孫垕”有誤,應為“子垕、孫欽”,同書即有“劉垕,字伯醇,爚之子”[5]409、“欽字子時,垕子”[5]410。另據清末所修《劉氏族譜·西族南派世居馬伏世系節略》,劉應李子劉焱為十七世[7]224,劉應李當為十六世,劉應李家族入閩之祖為劉豳,劉勉之為劉豳九世孫,為劉應李六世祖,恰好與劉填為應李祖父、劉炳為其曾祖父相合。

再者,據清人李清馥《閩中理學淵源考》[8]93-110所記,劉填中進士在1193年,劉應李中進士在1274年,相差81年,劉填絕不可能是劉應李的父親。

可見,劉應李祖父是劉填,曾祖為劉炳,上述另兩種說法是錯誤的。因劉填為宋代宗室宰相趙汝愚之婿,劉應李祖母為趙汝愚之女。劉應李確實來自一個名門望族。

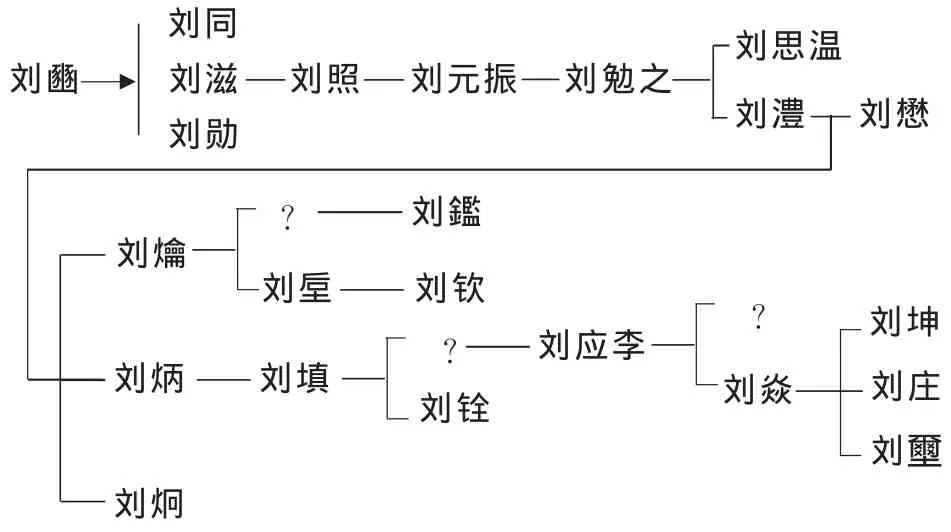

表劉滋兄弟為入閩始祖劉豳六世孫

三、劉應李交游考略

劉應李的學養得以逐步提高,最終成為知名文士,除了其父族為宋代建陽地區有名的儒學世家,師承家學,他一直生活在福建建陽這個全國知名的文化中心地區之外,師友對他的教導幫助也是密不可分的。其同道文友現在可知者以熊禾、胡庭芳二人為最重要。“入元不仕,與熊禾、胡庭芳講道洪源山,居十二年”;“建化龍書院于莒潭,聚徒授業,學者云集”。《宋元學案》卷七十《滄州諸儒學案下》之“希泌講友”列“參軍熊勿軒先生禾,鄉舉胡雙湖先生一桂”[9]2346。

熊禾(1247-1312),宋末元初著名的理學家,元代閩學杰出代表,宋代建陽“七賢”之一。字去非,號勿軒,一號退齋,又稱竹林亭長,建陽人。曾入浙從劉敬堂游學,劉敬堂是朱熹門人輔廣的傳人,可見熊禾為朱熹的三傳弟子。舉咸淳十年(1274)進士,授汀州司戶參軍。入元不仕,大致在元世祖二十一年(1284),“甲申歲,余始卜居武夷之南”[1]11-12,入武夷山筑洪源書堂講學,達十余年,有幾十個徒弟,傳周公、孔子、朱子之學,信從者亦多。謝疊山曾遠道來訪,相與講學數月,“疊山謝枋得聞禾名,遠涉訪之,相抱痛哭,不忍卒別,相與講學者數月”[10]125,胡一桂聞其名來訪,自知不如,此后相與講道研討達17年,一桂學養由此大增,“新安胡一桂挾其道詣武夷訪禾,及退,自知不及,頻年就之講論,而一桂之學益以明”[10]125。劉應李與熊禾、胡一桂三人一起在洪源山中一起講道達12年。熊禾后歸故山,復創鰲峰書堂,祠周陳張朱五賢,每日與四方學者在其中講圣賢之書,致力于傳播朱子之學。為《易》、《詩》、《書》、《春秋》、《四書》、《小學》集疏;又擇取文公諸書至精且要者而成《文公要語》一書,附錄邵雍、司馬光、張載、呂祖謙及朱氏門人之說;又作《大學尚書口義》三十卷。所著有《春秋通解》、《大學廣義》、《易講義》、《書說》、《四書標題》、《大學尚書口義》、《三禮考異》、《春秋論考》[11]536等,多傳世。所作詩文甚多,惜多散亡,后來其族孫編《勿軒集》,傳世。胡一桂門人董真卿所撰《周易會通》“姓氏·古今名賢”稱熊禾雜文多見于《翰墨全書》,“熊氏禾,去非,勿軒先生,晚號退齋。……其學得之徐進齋及永嘉劉敬堂,經濟之學有書四篇,曰農、禮、刑、兵,稿粗定而無傳。今所行世者《標題四書》及此《易說》數段,又有《詩選正宗》等編,雜文多見《翰墨全書》”[12]84。《宋元學案》卷六十四《潛庵(輔廣)學案》列為“劉氏門人”[9]2068-2069。

胡一桂(1247-?),宋末元初知名的理學家。字庭芳,徽州婺源(今江西省婺源縣)人。其父胡方平,字師魯,號玉齋,從朱子門人學《易》,著《易學啟蒙通釋》。胡一桂天生穎悟,喜好讀書,受父易學,得朱子之正,故而尤精于《易》,為朱熹的三傳弟子。景定五年(1264),時年十八,領鄉薦,試禮部未中,于是歸家講學,遠近以之為師,為一時碩儒。為求朱學正宗,曾經進入福建,博訪各位名士,熊禾剛好在武夷山中讀書,前后與他探討學問長達17年,歸則匯集諸家之說注疏朱子之言。著有《周易本義附錄纂疏》、《本義啟蒙翼傳》、《朱子詩傳附錄纂疏》、《十七史纂》諸書,并行于世。[13]4322自號“雙湖居士”,學者稱其為“雙湖先生”。《元史》卷一八九《儒林》有傳。

劉應李與兩位好友熊禾、胡一桂三人的經歷大致相同,均為南宋遺民,入元后退隱歸家,聚徒講學,研討學問,著書立說。三人的身份相似,興趣愛好較為接近,均服膺朱子學說,自覺弘揚朱子學說,一起在武夷山區之洪源講道達12年,1287年劉應李曾歸莒潭建立化龍書院聚徒講學;與熊禾、胡一桂一起切磋學問更長達17年,“胡公庭芳素明易學,自江西挾道相訪,相講切者十有七年”[9]468,均以完成朱子未竟事業為己任,熊禾曾與胡一桂約定共同整理三禮文獻,可惜竟未成書,“惟三禮乃文公與門人三世未了之書……庭芳當分任此責,以畢吾志”[9]468。三人均有關于儒家六經以及朱熹集注的著述問世,都標榜承繼、儒家道統正說尤其是集大成者朱熹的學說并發揚光大之。這三位朱子的傳人均清心寡欲、專心治學,前后相聚在武夷山中一起切磋、交流長達十余年,對于他們各自學術水平的提高具有非常重要的作用,“(一桂)自知不及,頻年就之講論,而一桂之學益以明”。他們逐漸都成為元代前期比較知名的文士、理學傳人,熊禾和胡一桂在后代的名氣比劉應李更大。因此,劉應李學養的逐步提高與兩位好友熊禾、胡一桂的互動促進和幫助也是密不可分的。

從劉應李所作《送詹君履學正》和《送李重峰教諭浦城》兩首贈友送別詩可知,詹君履要去擔任學正,李重峰要去擔任浦城教諭,與作者也為文友。詹君履曾至武夷洪源書堂從熊禾游學,他是熊禾的學生,且是其中拔萃者,“今年拔其尤一人為之錄,曰詹君履,皆武夷舊游也”[9]476,其時劉應李正在洪源書堂講道,他們應有過學業交流,劉應李為熊禾的友人,可知詹君履理應屬于劉應李的學生輩,與劉應李亦師亦友;詹君履要去擔任學正時,熊禾、劉應李等均寫詩作文以贈別勸勉,“同舍各致贈言之義”[9]476。詹君履、李重峰既能被選拔出任學正、教諭,其理應具備較好的學養,盡管其學識可能次于熊禾、胡一桂,但這些文友對于劉應李學養的提高也是不容忽視的。

四、劉應李師從真德秀辨誤

關于劉應李的師承,萬歷、康熙、道光《建陽縣志》均載“秉承家學,長從真德秀游,得程朱之傳”。真德秀(1178-1235),福建浦城(今福建省浦城縣)人,南宋后期朱熹之后最杰出的理學家之一,作為朱熹的再傳弟子,與魏了翁對弘揚朱子學說作出過突出貢獻,在理學發展史上具有較重要的地位,影響較大。《宋史》卷四三七《儒林》有傳。明正統間從祀孔子廟廷。《宋元學案》卷八一列《西山真氏學案》。

查《真德秀年譜》,他從慶元五年(1199)中進士之后到1235年病逝期間曾幾次赴泉州、福州任職及回到家鄉浦城居住[14],劉應李一生主要在建陽生活,從二人的活動空間來看,他曾師從真德秀學習倒也有可能。真德秀病逝于1235年,此前一年六月他自福州離任,其后再未回福建,直至病逝;而劉應李“長從真德秀游”說明他至少應在15歲左右,即便劉應李是在真德秀去世前幾年師從其游學,那么劉應李應該出生在1220年左右,到1274年中進士時他已54歲,1287年,劉應李回莒潭創辦化龍書院,聚徒授業,還“厚給課試,悉仿州縣法”[9]102,那時其年齡將在70歲左右。而前引劉應李與熊禾同年中進士,入元后他又與1247年出生的同道文友熊禾、胡一桂在武夷山交流學問長達12年;倘若前面推論劉應李生于1220年左右成立的話,他比熊、胡二友要年長將近30歲,出身于儒學世家的劉應李卻又與熊同年中進士,與熊、胡成了忘年交,加之與其有親屬關系的熊禾在《翰墨全書》序中幾次提及“劉君應李”、“劉君”、“君”、“與余講學武夷洪源山中”,似乎不合常理。因此,筆者有理由相信劉應李的年齡應與熊、胡二人相近,為同齡人,他應該出生在1247年左右。三種《建陽縣志》所述劉應李長曾從真德秀學習不大可能。再者,專門考察學派源流并涉及到劉應李、真德秀二人的專書《閩中理學淵源考》與《宋元學案》也均未提及劉應李與真德秀曾有師生關系,也可以反證《建陽縣志》所記他們的師承關系是錯誤的。關于劉應李曾師從真德秀問學尚未見其它材料有載。

五、《全宋詩》收錄劉應李詩訂誤

劉應李沒有詩文集,其創作的詩文極少見。清人顧嗣立《元詩選》癸集甲收錄劉應李詩《上陳縣尹》同題兩首,《全宋詩》第70冊據此照錄。但通過查考卻發現,此詩其實均為劉應李曾祖父劉炳之兄劉爚所作,《元詩選》誤收,《全宋詩》沿襲其誤,屬誤收、重收,應予剔除。

《翰墨全書》壬集卷十二“賦役”詩收《上陳縣尹三首》,同題3首,未署作者。從《翰墨全書》的內容編排特點來看,同題組詩,僅列一個題目,作者為同一人;未見同一個題目之下詩歌作者有第二人者。三詩排列如下:

長身玉立炯雙瞳,繁劇游優顧中。正爾及基書上考,熙然蒲邑便春風。此心一動天隨鑒,好事能行歲自豐。門柳縣花栽過了,十分春到藥欄紅。

舊尹龔熊負令名,至今天日共清明。案頭未有人稱屈,村里全無吏敢行。滿院茶香敲句穩,一簾花影韻琴清。后之學者誰其似,又說陳公政有聲。

溫公宅子富公池,并入堯夫戶不知。百畝但添官里賦,一編惟說橐中詩。自憐老去無能役,正恐兒成不了癡。有口尚能夸尹在,莫教白發困行移。[15]665

《全宋詩》卷二六四八《劉爚》[16]31109錄劉爚詩5首,其中第一首正為上引第二首《上陳縣尹》,注文標明輯自宋人陳思編《兩宋名賢小集》卷一九四;《全宋詩》卷三六五六《劉應李》[16]43913錄劉應李詩兩首,《上陳縣尹二首》,同題,正是上引第二、三首《上陳縣尹》,注文標明輯自清人顧嗣立《元詩選》癸集甲。劉爚為劉應李曾祖父劉炳之兄。可見,上引第二首《上陳縣尹》為《全宋詩》重收。

查宋人陳思原編、元人陳世隆補《兩宋名賢小集》卷一九四、明人曹學佺編《石倉歷代詩選》卷二○九、清人陳焯撰《宋元詩會》卷四四所記,上引第二首《上陳縣尹》詩作者均為劉爚。查整理本《元詩選》癸集[17]31,收錄的劉應李詩只有上引《上陳縣尹》第二、三兩首,但未注出處。而《兩宋名賢小集》、《石倉歷代詩選》、《宋元詩會》三書成書均早于《元詩選》。至少說明《元詩選》所收的劉應李詩第一首是誤收。那么,《全宋詩·劉應李》據《元詩選》所收的第一首詩同樣為誤收。

既然《翰墨全書》同一題目下的組詩作者為同一人,而《上陳縣尹三首》之第二首作者為劉爚,那么這3首詩應均為劉爚所作。因此,《元詩選》及《全宋詩》所收劉應李詩第二首也為誤收。

綜上,《全宋詩》所收劉應李詩2首均為誤收。《翰墨全書》所收《上陳縣尹三首》之第一、三首可以輯補《全宋詩·劉爚》之缺失。

筆者曾撰文《〈全宋詩·劉應李詩〉訂補》[18]55-57,當時尚將《全宋詩》所收第二首劉應李詩歸其名下,現在也可以排除了。另外,拙文據明初覆大德本《翰墨大全》所輯劉應李詩15首,其中《送詹君履學正》、《送李重峰教諭浦城》、《勉學》、《和春光嘆》、《游武夷山心字韻》、《梅》、《落梅》二首、《君子蓮》、《和海棠韻》二首、《天棘》二首等13首署名均為“省軒”;而第二首《送詹君履學正》、第三首《落梅》并無作者署名,僅是排在“省軒”詩之后,《翰墨全書》所收詩詞文章署名多為從前省,但并非整齊劃一,所以上述2首詩為劉應李所作可能性極大,但終究尚無直接證據,姑且列作劉應李存疑詩為妥。

[1]熊禾.熊勿軒先生文集[M].叢書集成初編本.北京:中華書局,1985.

[2]宋濂.元史[M].北京:中華書局,1976.

[3]王兆鵬.宋詞大辭典[M].南京:鳳凰出版社,2003.

[4](景泰)建陽縣志[M].四庫全書存目叢書影印明弘治刻本.濟南:齊魯書社,1996.

[5](萬歷)建陽縣志[M].日本藏中國罕見地方志叢刊影印本.北京:書目文獻出版社,1991.

[6]劉應李原編,詹友諒改編,郭聲波整理.大元混一方輿勝覽[M].成都:四川大學出版社,2003.

[7]方彥壽.閩北劉氏等十四位刻書家生平考略[J].文獻. 1991(1).

[8]李清馥.閩中理學淵源考[M].影印文淵閣四庫全書本.臺北:商務印書館,1986.

[9]黃宗羲原著,全祖望補修.宋元學案[M].北京:中華書局,2007.

[10]朱軾.史傳三編[M].影印文淵閣四庫全書本.臺北:商務印書館,1986.

[11](弘治)八閩通志[M].點校本.福州:福建人民出版社,2006.

[12]董真卿.周易會通[M].影印文淵閣四庫全書本.臺北:商務印書館,1986.

[13]宋濂.元史[M].北京:中華書局,1976.

[14]林日波.真德秀年譜[D].武漢:華中師范大學,2006.

[15]劉應李.新編事文類聚翰墨全書[M].四庫全書存目叢書影印明初刻本.濟南:齊魯書社,1996.

[16]傅璇琮.全宋詩[M].北京:北京大學出版社,1998.

[17]顧嗣立.元詩選:癸集[M].北京:中華書局,2001.

[18]仝建平.《全宋詩·劉應李詩》訂補[J].福建史志,2009 (6).

(責任編輯:翁奕波)

book=241,ebook=241

K245

A

1001-4225(2010)05-0024-05

2010-04-25

仝建平(1976-),男,山西懷仁人,歷史文獻學博士,山西師范大學歷史學院講師。

2010年高校古代文學研究委員會資助項目“元代民間交際應用類書研究”(1053)