宏觀干預與農業發展

孫中才

(中國人民大學農業經濟系,北京100872)

宏觀干預與農業發展

孫中才

(中國人民大學農業經濟系,北京100872)

從G函數的結構出發,陳述了一個顯示技術進步的兩部門——古典主義經濟的初始結構。繼之,融入宏觀干預變量,形成了一般干預可能性模型。通過推導和演算,定義了有關的測度,揭示了工業化經濟中農業干預的經濟意義,以及若干宏觀管理措施的真實作用。結果表明,隨著工業化經濟的發展,農業的立法、指令和限定在范圍上的加寬和度的加深,與其對整體的經濟效應不斷加強密切相關。當代經濟理論的前沿范式——G函數可以成為分析和測度這些范圍和深度的重要模型。

兩部門分析;宏觀干預;農業發展;效應

1.引言

考察近代以來經濟發展的歷史,人們不難發現,隨著經濟工業化的不斷進步,社會宏觀管理性措施也不斷形成和發展著。很明顯的現象是,政府和社會其他管理機構通過立法、指令和建議、示范等措施,對全社會或某些重要部門加以限制、激勵、說服和引導的工作越來越廣泛,越來越深入,其作用也越來越明顯。[1]111-115從經濟學的角度來看,這些措施可以歸類為廣義的“干預”。干預,對經濟增長的作用是明顯的。而且,更為重要的是,干預通常是與制度創新聯系在一起的。“對經濟增長的研究就是對制度創新的研究。這種制度創新能夠減少交換活動的交易(即生產)成本,從而實現日益復雜的交換活動。”[2]

在工業化經濟的宏觀干預中,一個不小的成分,甚至相當大的成分是對于農業經濟的干預。其中,最為明顯的是有關立法、指令和政府有關規定的大量而頻繁的出現。[1]27-41事實表明,這些干預是經濟發展所必需的,其本身通常呈現為一個理性發展的過程,其作用通常是明顯而持久的。[3]工業化經濟的進展,導致農業小部門化和附屬性的發展。然而卻令農業日益成為技術傳遞和價格傳遞的焦點,成為經濟協調發展的重要指示器,致使對農業經濟的干預成了協調整體經濟運動的關鍵性的切入點之一。[4,5]

對經濟的干預,是人們早已發現了的事實。然而,在經濟學科學性發展的初期,在形式化上還沒有取得足夠的進步時,對經濟的干預與對市場的干預,還難以區分開來。因此,這不僅直接影響了有關概念的精確化,也通常間接地給已有的科學闡述的準確性帶來困難,從而造成一定的理論混亂。[6][7]263

G函數的確立,為我們提供了一個“經濟干預不等于市場干預”的形式化手段,為我們可以全面地考察非市場干預創造了可能[7]184-185。這主要是因為,G函數可以把技術、市場和固定數量統一在一個模型里,從而使有關分析可以在綜合的框架內進行。并且,能夠在數學所給定的概念基礎上,令經濟學的有關定理和已經探明的規律可以得到更加明確和更加精確的表達,也更加便利于進一步的分析。

本文將以G函數為出發點,對宏觀干預的情況進行陳述,然后對其效應進行分析,進而得出某些測度和概念,為后續的可能研究奠定一個數理分析的基礎。

2.干預陳述與干預效應

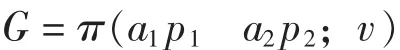

以顯示技術和固定投入數量的概念為基礎,在G函數的框架下,可以具體地寫出一個GNP模型:

這里,π(.)——可變利潤;a1——農業部門技術;p1——農業產出的價格;a2——非農業部門的技術;p2——非農產出的價格;v——固定投入數量向量。在式中,把技術變量直接寫為價格的系數形式,是因為具體產業的技術變化能夠以同樣方法化為具體產業的價格增長模型。[8]

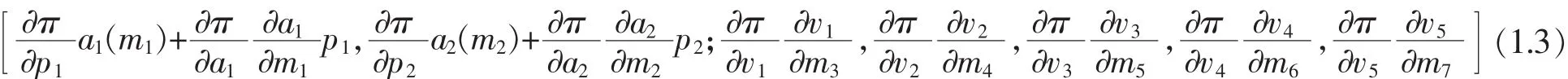

依據亞當﹒斯密(A.Smith,1723—1790)所闡明的經濟學原理“自由市場自行調節”,在保持市場自由的情況下,人們對經濟所施加的干預,在上述的GNP模型里,總起來講,可以呈現為:

式中,m1——對農業技術的干預;m2——對非農業技術的干預;v1(.)——土地數量,m3——對土地的干預;v2(.)——農業勞動力,m4——對農業勞動力的干預;v3(.)——農業資本,m5——對農業資本的干預;v4(.)——非農業勞動力,m6——對非農業勞動力的干預;v5(.)——非農業資本,m7——對非農業資本的干預。

顯然,式(1.1)中關于技術、市場及其有關干預的獨立變量共有5個,相應地,依據約束條件的數目不少于變量個數的要求,這里考慮了5個固定投入數量,即v1(.)……v5(.)。設所謂干預,就是給所對應的經濟因子所施加的干預措施,在其他條件均不變的情況下,這種干預成了對這個因子的決定因素,即由它們分別決定著式(1.1)中可干預的諸項因子的變化。這樣,干預m1……m5分別成了它們所對應的技術和固定投入數量的因變量。而市場仍然是自由的,市場因子p1和p2沒有被施加干預。①由此,似乎也可以得出這樣的認識,即“自由的市場”與“自由的經濟”是兩個不同的概念。“自由的市場”不等于“自由的經濟”,相應的,“受約束的經濟”也并不意味著一定存在著“受約束的市場”。由G函數來表明的這些概念,對于我們理解當今經濟學的科學性,進而認識以往某些說法的不明確及其在形式上的不準確,實在是太重要了。

另外,由v1(.)……v5(.)所定義的基本內容可以看出,這是重點考慮了土地、勞動力和資本三個要素的經濟分析出發點,再加上考察式(1.1)的其他成分,因而可以認為,式(1.1)是一個兩部門的顯示技術的古典主義經濟分析模型。

為便于闡述和分析,設沒有任何干預的情況是:

由式(1.1),可以得出它的Jacobi向量為:

同理,由式(1.2)得出的Jacobi向量為:

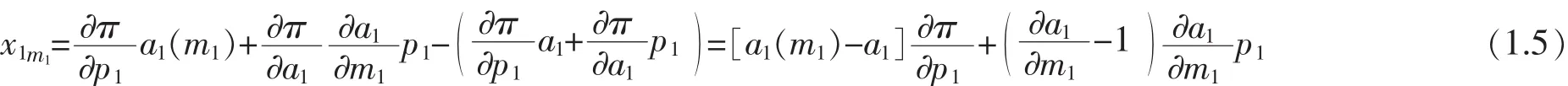

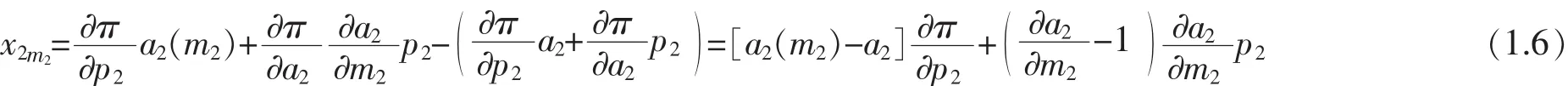

于是,由式(1.3)與式(1.4)的差得出以下各式,并根據Hotelling定理給出它們各自的定義:

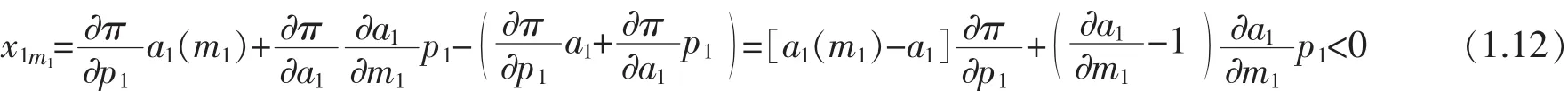

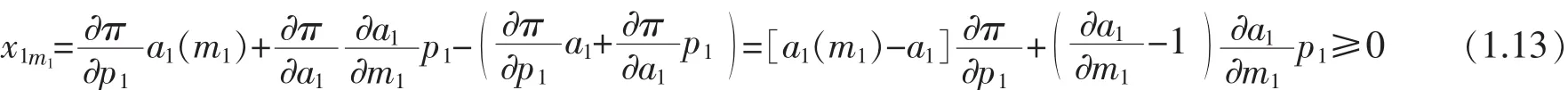

式中,x1m1——干預m1的效果。即在m1干預下所得出的農產品供給數量與沒有這種干預時

農產品供給數量的差;

3.討論與結論

上文開始時,在顯示技術的兩部門利潤函數中,通過引進干預變量,構造出一個初始模型,試圖用它來對這些干預的效果進行分析。為此,我們根據古典主義經濟的結構,在約束條件中確定土地、勞動力和資本為固定投入數量。確切地講,這里所說的古典主義經濟結構,主要是對農業來考慮的,而對非農業則仍舊考慮為是新古典主義的,即只考慮了勞動力和資本這兩個要素,而沒有考慮土地這個要素。由此得出了一個古典主義經濟的G函數模型。繼之,根據亞當·斯密所闡明的“自由市場自由調節”的經濟學原理,對這個G函數模型的變量和約束條件,除價格變量外,均引進了宏觀的干預變量,并將這些被引進干預變量的技術和固定數量(土地等)分別寫成了其所對應的干預變量的函數。于是,我們得到了一個可以用來解釋和分析干預效應的初始結構,見式(1.1)。為便于闡述和理解,我們設定了一個比對基礎,即把未引進干預變量的模型定義為沒有宏觀干預的情況,見式(1.2)。這樣,實際上是為宏觀干預給定了一個基準,即式(1.2),暗中把干預效果看作對這個基準的偏離。確切地講,是對這個基準內涵結構的對應性偏離。

為了表明這些對應性偏離,首先得出了干預效果的一階導數,即它的Jacobi向量,并依據Hotelling定理,對其各個分量的經濟學意義作出了解釋。同時,也得出了基準模型的相應Jacobi向量。進而,對照基準,將宏觀干預的效果定義為是對沒有這種干預情況的差,并使內涵結構里相對的偏離得到了精確的表示,從而,給出了關于這些干預效果的定義和測度。

對于這些干預變量m1……m7,似乎可以做出這樣的分析:首先,就實際觀測值而言,它們可能涉及兩類數據:(1)定性的邏輯數據,如立法、指令等;(2)定量的數值數據,如財政支持、政府撥款和民間融資等。其次,可以預先分析出它們基本作用的特點和對象所在。如關于土地的立法和政府指令等,似乎會主要構成m3,其主要作用于土地固定數量;而其余的則可以主要由數值數據來反映,如政府宏觀控制的技術的開發和推廣—R&D的投入數量,明顯是對農業與非農業這兩個部門的技術所實施的干預;政府直接或間接的對有關勞動力和資本數量的調節,也可以用類似的投入數量來反映,并且,其作用對象是明顯的。[9]不過,這些干預可能是各具特點的,致使其作用對象的特征不同,導致分析結果的精確性也不同。為此,對這些干預的特點應該予以注意。例如,因為技術的開發和推廣—R&D,可能會呈現為長期的事先的投入,因而,m1和m2在模型中可能應被處理為滯后變量。其余4個描述干預的變量,即對農業勞動力的干預m4和對農業資本的干預m5等,似乎皆可以處理為即時變量,如對農戶的收入補貼,便可以視作是對農業勞動力的即時干預,而農業生產中的其他成本補貼或稅收減免等即可以視作是關于農業資本的即時干預。

在一般情況下,宏觀干預的效果,對于農業經濟來說,都應該是正向的,即可以假設干預的目的都是保證和促進農業增長的。對此,在現實經濟實踐中是很容易理解的,而在理論方面,這也是很容易證明的。能夠看出,在上述各項干預中,無疑其中對技術的干預通常不會很簡單,結果也不會很直觀。不失一般性,我們以農業技術的情況來作如下分析。

能夠知道,如同一切生產函數一樣,m1為一個符合經濟定義的凸集,a1是定義于其上的擬凹函數。那么,a1必定具有如下性質:(i)非負的;(ii)連續的二次可微的;(iii)在m1上,是非減的;(iv)在vi(i=1,2,…,5)上,是非增的[10]。

這樣,在式(1.5)中,一般有a1≥1,根據技術的定義;和?a1→0,根據擬凹函數的性質(ii)。于是,如果有:?m1

那么,式(1.13)中必定存在著a1(m1)〉a1≥1,且a1(m1)必定大到足夠水平。這意味著,即使要保持供給水平不變,對技術的干預也必須是積極的,并要保證這種干預的結果達到一定的水平。反過來講,若對技術的干預是積極的,但如果不能達到一定水平,其結果仍會使供給水平下降。干預是積極的,技術沒有惡化,甚至仍在進步,但若程度不足,供給水平也會衰退。干預要奏效,就應該是積極而努力的。當然,旨在使產出衰退,或令技術惡化的干預也是很容易被發現的。

科學推動下的技術,其自身的基本特征就是不斷進步,因為,哪怕在其他方面倒退的時候,科學卻總是進步著,即使是緩慢而艱難的進步。[11]正是由此決定了農業技術的特征。將式(1.12)和(1.13)綜合起來考慮,似乎可以看出,對于技術而言,消極保守性干預,只可能一時地增加一些艱難,減緩其應有的進步。而從長遠的觀點來看,倒是應該順應其發展規律,努力積極干預,促進其不斷進步。技術進步的特性決定著有關干預的實質,也就是決定著有關干預存在的意義。

類似地,從式(1.7)、(1.8)和(1.9)的結構可以看出,一般對土地的干預m3,其直接效果應該有0;對農業勞動力的干預m4,其直接效果對農業資本的干預m5,其直接效果即它們的直接作用應該是保證相應固定數量的較充足供給,以便達到有力支持農業發展的目的。另外,從式(1.5)的結構還可以看出,對農業技術的直接干預導致有效技術的提高,帶來產出提升,同時,多少也會使價格出現波動。

同理,從式(1.6)中應該能夠分析出對非農業技術干預的效果,并且,通過a2(m2)與a1(m1)與之間的數值比較,可以發現二者間的差異,即在非農業與農業這兩部門之間,發現在技術干預上實際存在的效果差異,從而識別有關宏觀干預在這兩部門之間的不同后果。特別是對那些在兩部門中同期實施的、目標相類似的有關干預,其效果到底有何不同,具體差異何在,在此應能得到清楚的指示。

與此完全相類似,從式(1.10)和(1.11)中得出對非農業勞動力和資本的干預的效果,然后,將它們與相應的對農業勞動力和資本的干預效果式(1.8)和(1.9)進行數值比較,便可以得出人們通常會關注的有關信息。

這些,對于鑒定有關立法、指令和政策的實際效果,以至于對后來再采取什么決策,都是很重要的。

從以上關于宏觀干預效果的定義及其分析結果可以看出,因為所定義的干預結果是相對于一定基準的偏離,因此,似乎指數函數形式更便于這樣的分析。即如果把模型的初始結構處理成超越對數函數,而后再進行上述分析,應該是很便利的。[11,12]當然,如果初始結構采用了這樣的全指數形式,那么,上述有關宏觀干預效果的定義和表示也應隨之有所變化,會變成偏離的程度(增長率的差),而不再是偏離的數量。這樣的定義和表示,或許對于某些解釋來說,會更清楚,也更便利。例如,依此來對宏觀干預在兩部門之間的實際效果進行比較時,可能就會體會到這一點。

[1]何黎清.主要發達國家工業化進程中農業立法比較與經濟學分析[D].財政部財政科學研究所,2009:111-115.

[2]柯武剛,等.制度經濟學[M].韓朝華,譯.北京:商務印書館,2000:22.

[3]徐更生.美國農業政策[M].北京:經濟科學出版社,2007:7-8.

[4]孫中才.農業經濟數理分析[M].北京:中國農業出版社,2006:30-32.

[5]孫中才.農業經濟學講義(碩士研究生試用)[M].北京:中國人民大學農業經濟系,2006:40-50.

[6]李西林.G函數與現代經濟學派分析[J].汕頭大學學報:人文社會科學版,2008(1):10-14.

[7]孫中才.科學與農業經濟學[M].北京:中國農業出版社,2009.

[8]Harrigan,J..Technology,Factor Supplies,and International Specialization:Estimating the Neoclassical Model[J].The American Economic Review,1997(9):475-94

[9]孫中才.農業增長與科學技術投入[J].農業技術經濟,1995(2):17-24.

[10]Diewert,W.E..Functional Forms for Profit and Transformation Functions[J].Journal of Economic Theory,1973(6):284-316.

[11]弗朗西斯·克里克.《第一推動》叢書編委會:總序[M]//汪云九,等,譯.驚人的假說—靈魂的科學探索.長沙:湖南科學技術出版社,1999:1.

[12]Solow,R..Technical Change and the Aggregate Production Function,Review of Economics and Statistics,August 1957,39(3):312-320.

(責任編輯:佟群英)

book=213,ebook=213

F 30

A

1001-4225(2010)05-0075-05

2010-04-08

孫中才(1950-),男,遼寧遼陽人,經濟學博士,中國人民大學農業經濟系教授,博士生導師,農村發展研究所副所長,美國紐約科學院(New York Academy of Sciences)院士。